Иван Новиков: «Заниматься живописью, потому что тебе это нравится, — это устаревшая система ценностей»

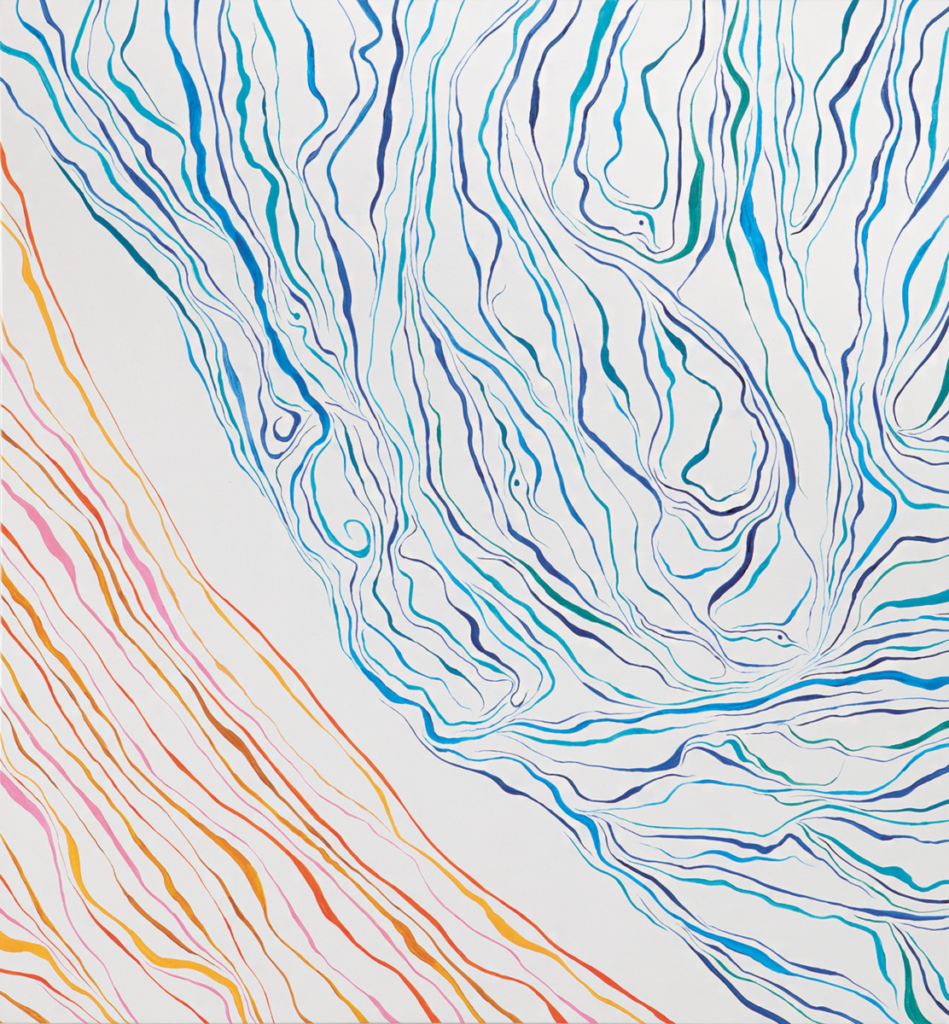

Художник Иван Новиков считает, что живопись утратила свойства универсального медиа, при помощи которого художник может поговорить со зрителем на любую тему. Вместо этого ей осталось облако тем, связанных именно и исключительно с историей искусства. Более того, живописью сегодня можно считать не только и не столько картину, созданную в технике «холст, масло», сколько сам этот разговор о живописных проблематиках, который может вестись средствами и тотальной инсталляции, и перформанса, и видеоарта

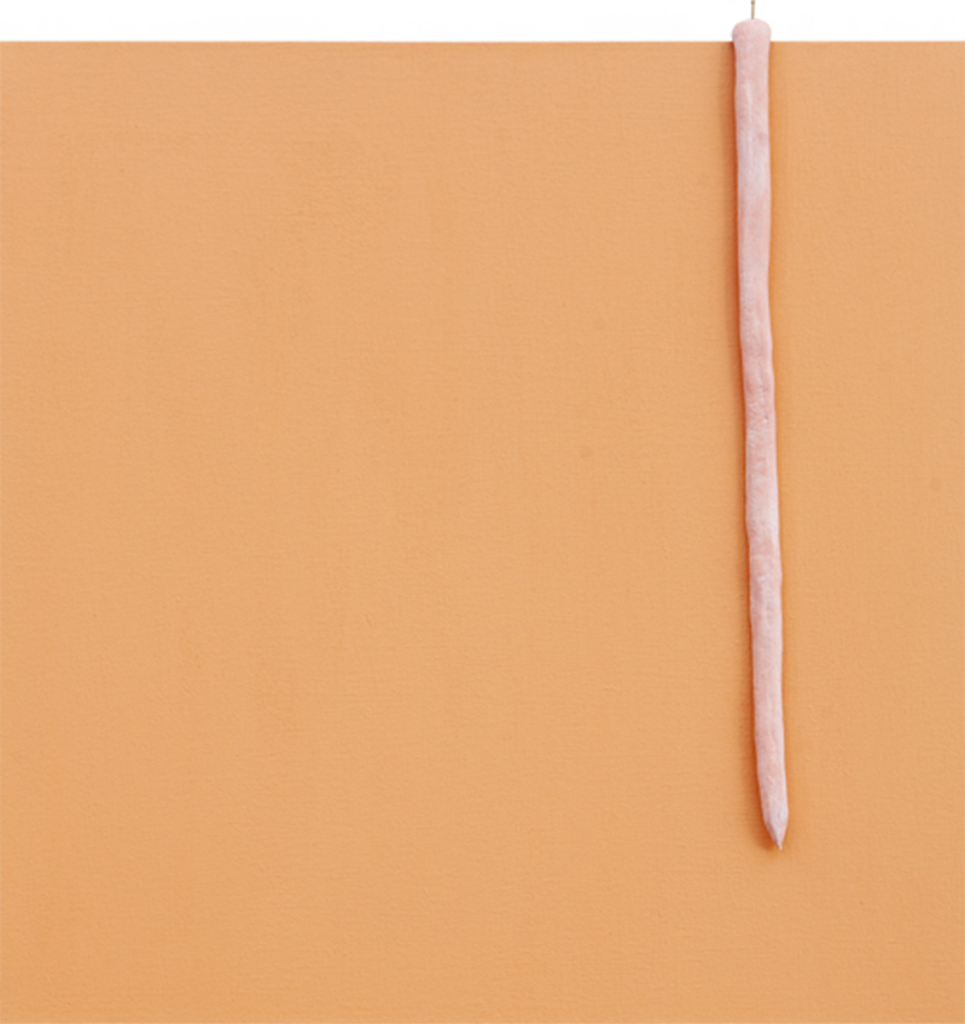

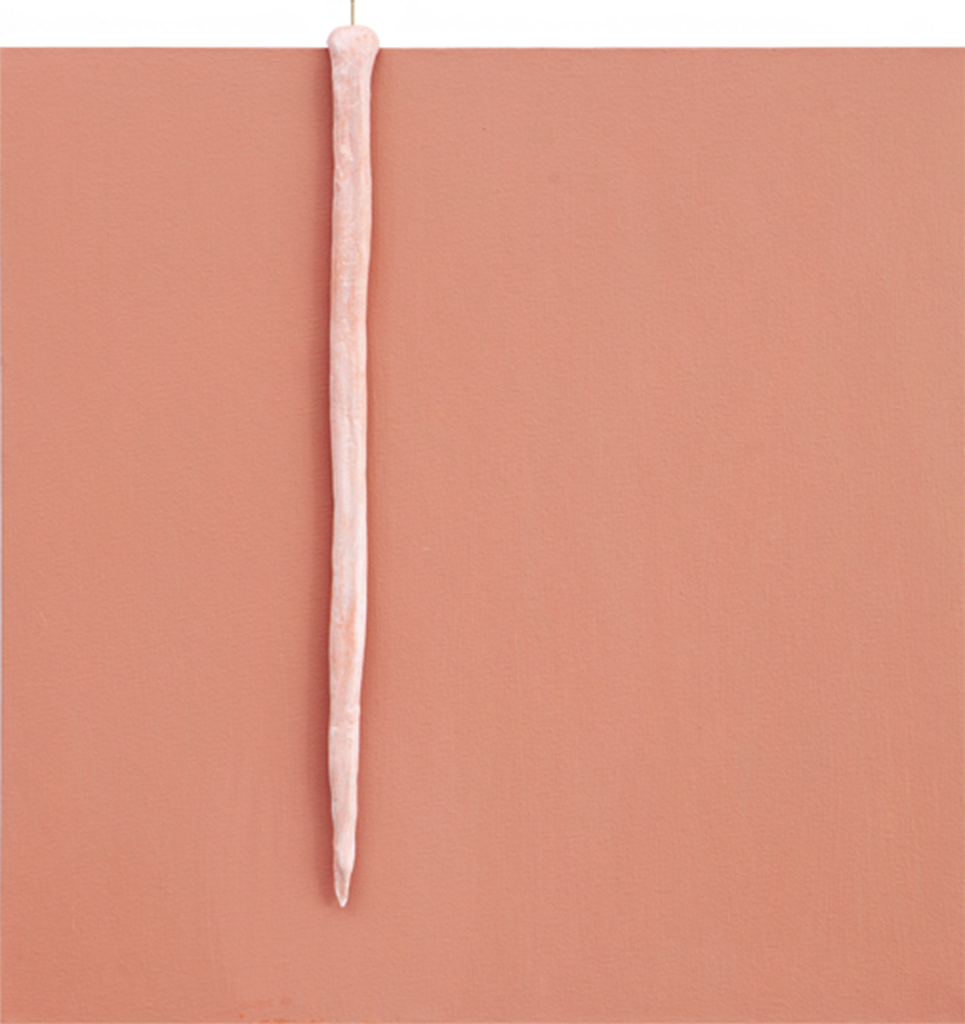

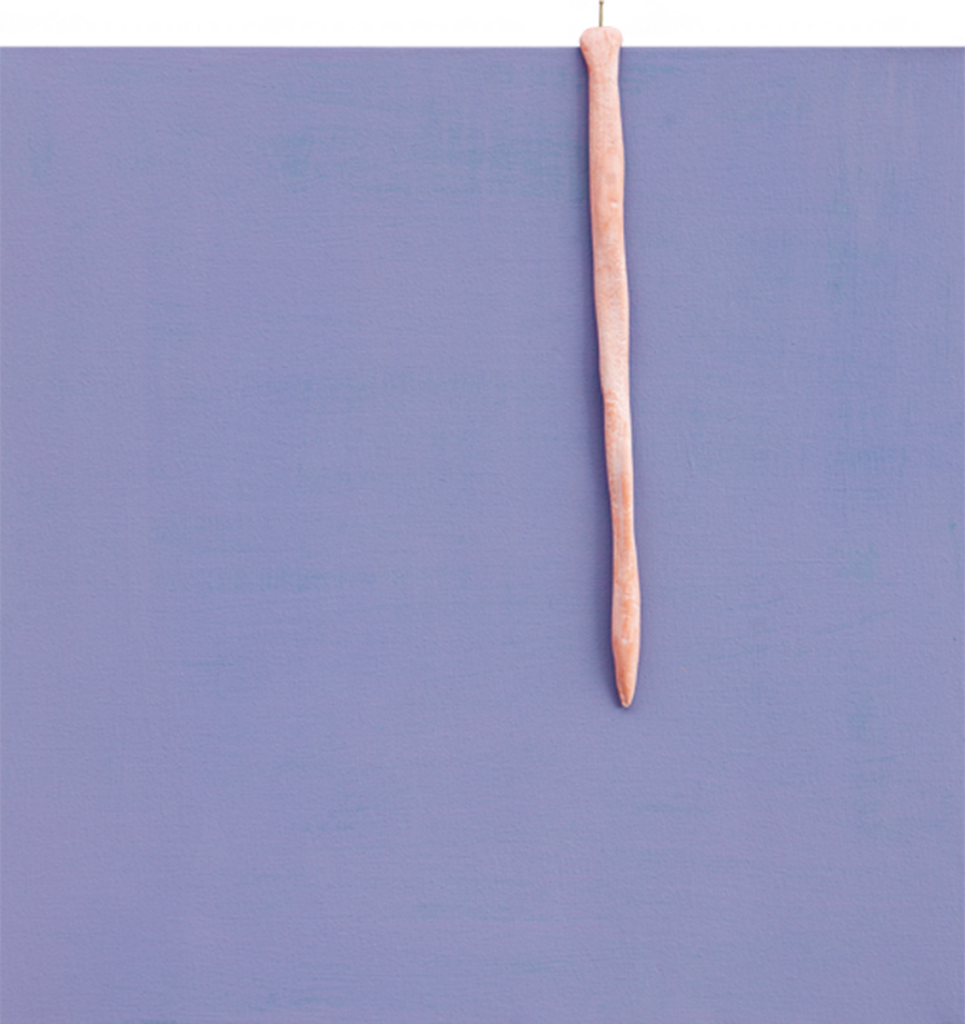

В целом, я согласен с такой постановкой проблемы. Сегодня нельзя сказать: я по умолчанию занимаюсь живописью или снимаю видео. Мы живём в постмедиальную эпоху. И если художник говорит, что занимается живописью, потому что ему это нравится, — это совершенно устаревшая система ценностей. Если вы сегодня занимаетесь живописью, это должно проистекать из ваших идей и концепций. Более того, я думаю, что даже в классическом искусстве самые яркие авторы выбирали медиа не потому, что ничего другого не умели, а потому, что им было что сказать в рамках живописной проблематики. Последние лет десять живопись — это не столько медиа, сколько некоторая «живописная концепция», как я её для себя достаточно обтекаемо обозначаю. Почему‑то в России очень болезненно воспринимается обозначение живописи как концепции, как будто это оскорбление. Я же подразумеваю под этим, что высказывания о проблематиках живописи могут быть реализованы не только в рамках системы «холст — краска». Живописью может быть и перформанс, и видео, а сегодня чаще всего — и инсталляция картины. Когда я заявляю это перед широкой аудиторией, люди обычно пугаются. Однако я начинаю объяснять: что такое сегодняшняя графика? Это ведь не только карандашом по бумаге. А если акрилом по бумаге, — это живопись или графика? Когда это проговариваешь, слушатели обычно понимают, что, грубо говоря, живопись — это точка зрения, концептуальный подход, а отнюдь не набор технических средств.

Я имею в виду, что самые выдающиеся художники часто осмысляли живопись как некую концептуальную вещь. Николя Пуссен, например, абсолютно чётко воспринимал живопись как специфический набор идей, с которыми работает. Его теории композиции, по‑своему шокирующие для того времени, рождались именно из этого подхода. Или вот фреска — это живопись или инсталляция? С этим вопросом сталкиваются все. Например, когда Караваджо писал фреску на вилле «Аврора», ему ведь было очень важно, где будет находиться зритель, что он будет смотреть снизу вверх, что он будет в определённом пространстве. Художник сознательно работал с поверхностью стены, а не доски. Живопись в исторический период тоже не была медиа по умолчанию: художник решал, уместно ли выбрать графику, пастель или литографию. Дега не случайно выбрал для своих балерин пастель, как в других случаях выбирал скульптуру.

Конечно. В том‑то и парадокс, что мы говорим, например, о Сикстинской капелле как о живописи. Это происходит потому, что и исследователи, и студенты изучают её по фотографиям как набор картинок, но в реальности это гораздо ближе к тому, что мы сегодня называем инсталляциями.

Я бы даже уточнил, что это целое облако различных концепций. Когда я рассказываю об этом студентам, то использую термин из философии спекулятивного реализма — «гиперобъект». Это некий объект, к которому у нас есть доступ только в некоторых его проявлениях. Мы никогда не видим живопись, мы видим конкретную картину конкретного художника, то есть маленький частный случай, по которому мы судим о живописи. Живопись — это вроде бы набор практик, связанных с работой с цветом и плоским изображением, даже если это плоское изображение на трехмерном объекте. Однако сегодня я уже не уверен, можно ли сказать определённо, что живопись — это то‑то и то‑то, и что инсталляция — это то‑то и то‑то. Даже насчёт видео у меня есть сомнения. Больше того, сами художники не стремятся создавать работы, которые бы определяли границы медиа. И если живопись работает в трёхмерном пространстве, это уже всё же ближе к инсталляционному подходу.

Если формулировать, что такое живопись сегодня, — это искусство, которое рефлексирует и отсылает нас к истории и контексту живописи. Даже если это видео, которое опирается на произведения Ренессанса

Ещё один, как мне кажется, важный момент — то, что живопись, наверное, самое крупное облако идей в искусстве и потому довлеет над всеми прочими медиа. Все учебники по искусству забиты живописью, её смыслами, попытками интерпретации. Скульптуре, графике, вышивке уделяется в разы меньше места. Думаю, именно поэтому рынок современного искусства на восемьдесят процентов состоит из картин. И вот это превосходство исторической живописи — это огромный контекст, с которым приходится иметь дело любому художнику, который обращается к этому медиа. Если ты занимаешься цифровыми практиками, у тебя нет исторического хвоста, который неминуемо цепляется ко всему, что ты делаешь. Однако именно этот хвост определяет всё, что происходит в современной живописи. То есть если формулировать, что такое живопись сегодня, — это искусство, которое рефлексирует и отсылает нас к истории и контексту живописи. Даже если это видео, которое опирается на произведения Ренессанса.

Например. Или Билл Виола — который весь про живопись. Но вот Джефф Уолл, чьи фотографии имитируют обыденное восприятие живописности, на самом деле говорит с нами о том, что такое фотография, и в этом его крутость.

Тут я бы обозначил два травматических момента. С одной стороны, в России очень недооцениваем огромный потенциал постсоветского художественного образования: в каждом условно большом городе есть художественное училище, которое ежегодно выпускает десятки молодых людей, которые артикулируют себя как желающих заниматься искусством, потому что они получили профильное образование. И эта герметичная система порождает травму. Представьте, что над людьми с детства совершают психологическое насилие, заставляя ходить, обрубив себе обе ноги, и заявляя, что только так они будут нормальными. Они в этих бесконечных художественных школах, училищах, лицеях рисуют аполлонов, соцреалистические сюжеты, натюрморты. У всех самые лучшие намерения — у родителей, которые отдают детей в эти школы, у учителей, которые их там встречают. Однако дальше этих детей деформируют и отравляют, так что те даже не догадываются, что искусство может быть про свободу, что оно вообще может быть про что‑то. Дальше подросток поступает в какой‑нибудь замечательный вуз или художественное училище, например, в Новосибирске или в Казани, и там продолжается идеологическая накрутка, где извращается изначальная любовь человекак искусству, а живопись превращается в некую сектантскую практику. Студентам говорят: вы занимаетесь настоящим искусством, но есть мир лжецов и хулиганов, мир современного искусства. Часто преподаватели, которые это говорят, — это люди с большими психологическими проблемами, с алкоголизмом, и вся эта система воспроизводит людей с психологической травмой, которые знают, что мир вокруг ужасен и несправедлив, что они в окружении врагов. Причём не только Запад враждебен, хотя это само собой, но вокруг недруги, которые любят всё современное, в частности, информационные технологии и биотехнологии. Вы же должны служить подлинному, чистому и святому искусству, — говорят им. Эту историю я слышал сотни раз. Человек не может распознать эту травму: когда над ребёнком совершают насилие, он не знает, что может быть иначе, что искусством можно заниматься без насилия над собой. Никто ему не рассказывает, потому что преподаватели — такие же жертвы насилия. Студенты оканчивают вуз — и в этот момент происходит вторая травма, ещё более болезненная и тяжело переживаемая: некоторые переживают озарение, что мир вообще‑то не такой простой и совсем не чёрно-белый. Выпускники понимают, что советские системы художественного образования, скажу деликатно, — лицемерные и пропагандистские; что их сотни миллионов часов тренировали просто по прихоти каких‑то социалистических дедов, а это на самом деле ненужная вещь. Иногда это осознание приходит в процессе учёбы, но точно наступает в тот момент, когда они со своим художественным образованием не могут найти работы. В лучшем случае они могут рассчитывать на полуголодное существование рядом с этими социалистическими контекстами либо работать на церковь — делать мозаики и росписи, заниматься реставрацией. Ну, либо брать государственные заказы, то есть идти в пропаганду.

Кстати, их там в этих вузах учат, что есть искусство на заказ, а есть то, что вы делаете для себя, это тоже интересно. То, что вы делаете, вообще никому не нужно, но не потому что вы плохой художник, а потому что вы вне контекста искусства, вас психологически травмировали, изнасиловали, и теперь вам предстоит понять, как это пережить, что с этим делать. У меня процентов семьдесят таких студентов. Возможно, они притягиваются ко мне, поскольку я сам проходил этот этап, но я вижу, что человек закончил институт и у него опускаются руки, он понимает, что потерял шесть лет в вузе, сколько‑то ещё в художественной школе и училище, набегает десяток лет. Я вижу, что у меня они как будто ищут оправдания, что это было не зря, что какой‑то смысл в этом есть, что они отдали эти годы. И я пытаюсь психологически помочь. Говорю, давайте‑ка сначала прорабатывайте эти две травмы: первая, что искусство — это насилие над собой, которое нужно любить; и вторая, что-то, что вы любили и во что верили, оказалось фейком. Эти страшные вещи ты видишь каждый раз в разных вариациях.

Моя история чуть проще. Я с самого начала не был покладистым учеником, у меня была схожая травма, но я с самого начала знал, что хочу заниматься современным искусством. Однако по наивности я полагал, что в Суриковском институте есть какие‑то более-менее современные мастерские, но поступив туда, понял, что это совсем не так. Потом я почему‑то думал, что надо отучиться, чтобы как‑то разобраться, но дальше мне просто повезло. Я познакомился с хорошими людьми из мира современного искусства, например с Арсением Жиляевым, которому многим обязан. Эти люди показали мне альтернативные способы мышления. В какой‑то момент я понял, что такое двоемыслие, о котором писал Кабаков. Я об этом слышал, но представить себе не мог: ты знаешь социальные ритуалы, приходишь к десяти утра, когда у тебя занятия по рисунку, ты понимаешь, что этот ритуал надо воспроизводить, но в него не веришь. Как в Советском Союзе, делаешь вид, что чтишь Маркса, а сам слушаешь «Битлз», так примерно я и жил. Тем не менее эта отравляющая атмосфера действовала и на меня. Однако я думаю о людях, которым не повезло столкнуться с современным искусством, которые жили в каком‑нибудь Новом Уренгое, знали об искусстве только из альбомов, закончили институты, а потом испытали то, что испытывали люди после крушения Советского Союза или после смерти Сталина. Я отношусь к таким людям с сочувствием, как человек, прошедший сходные стадии, пусть и в облегчённом варианте, как в клубе анонимных алкоголиков. Говорю им, давайте, что‑нибудь придумаем, чтобы вам стало легче. Я знаю, что у старших товарищей гораздо более радикальная позиция. Например, Анатолий Осмоловский считает, что нужно разогнать эту шайку-лейку, выгнать её из мастерских и пусть, как говорится, живут как все. Я понимаю, почему он так говорит, однако всё же сочувствую этим людям. Они, как жертвы педофилов, не виноваты в своих бедах, но жертвы педофилов потом иногда сами становятся педофилами. И этот пример прямо один в один схож с российской системой художественного образования. Мне тяжело и часто неприятно на этих людей смотреть, но их вина только в том, что им не повезло в детстве.

Так часто происходит. И мне кажется, что это ошибка преподавателей тех школ, куда студенты идут после, скажем так, академических вузов. Своим я говорю, что оʼкей, у вас есть тяжёлый опыт, но при этом вы хорошо владеете каким‑то языком, пусть и не знаете, как его использовать. И сейчас вы говорите, что собираетесь заниматься перформансом, потому что ваша жизнь пуста и бессмысленна. Дальше два варианта. Либо люди действительно уходят, предположим, в перформанс, пытаются словить актуальную повестку и реализовать её в меру своих возможностей. В основном у них это получается через какое‑то количество лет, а потом наступает личностный кризис, потому что потерянные годы всё же довлеют над ними. Кто‑то с этим так и живёт. Я же за второй вариант — принять то, что произошло, и попытаться это инструментализировать. По сути, мне кажется задача всех поствузовских педагогов — помочь человеку понять, чем он хочет заниматься на самом деле. Может, ему скульптура и живопись и правда неинтересны, и его будущее в перформансе, и нужно помочь человеку это прожить. Развивая метафору сексуального насилия над детьми, я вспомнил фильм «В центре внимания» об одном журналистском расследовании, он ещё получил «Оскар». Речь шла о педофилии в бостонских католических приходах, и одним из важных свидетелей был юноша, над которым священник совершил насилие. И он рассказывает, что самое психологически болезненное для него — то, что именно с тех пор ему нравятся отношения с мужчинами. Для молодых художников отношения с искусством могут также быть окрашены травмой пережитого насилия, и им не так легко отказаться от живописи или скульптуры. Задача преподавателя показать, что и в живописи можно жить без насилия, что в искусстве вы не обязаны совершать насильственные действия психологического характера над самим собой. Это сложно, но с моей точки зрения, это единственная ответственная позиция человека, преподающего современное искусство, особенно в России.

Это непросто. Например, в «Базе» обучение длится два года. Первый фактически полностью посвящён проработке травм — это нужно большинству, нужно показать людям картины, например, Курбе и объяснить, что вот это реализм, историческое направление, что реализм — это не Вучетич и не Аркадий Пластов. Потом показываешь им современную живопись, и это обычно производит сильное впечатление. Люди говорят: вы что, как это вообще? А потом ты медленно с человеком идёшь, говоришь: всё хорошо, не переживай, в XIX веке были такие люди, которые не боялись и позволяли себе думать свободно. Постепенно люди раскрепощаются и им становится легче. И уже на втором году обучения они начинают пытаться сделать что‑то живое. Первые опыты часто наивные или подражательные, они воспроизводят конкретного понравившегося им художника или какой‑то актуальный тренд, это не очень убедительно выглядит, но они пытаются примерить на себя современность. Весь этот процесс идёт медленно и сложно, но обычно он проще даётся людям, которые не побывали в системе государственного художественного образования.

Знаете, мне как‑то замечательно пояснил эту ситуацию Виктор Мизиано, который у нас преподавал. Он рассказывал, что существует два типа художников: первые говорят о том, что им близко, и они, как сломанные часы, показывают точное время только два раза в жизни. А вторые ловят актуальность, но быстрее перегорают, у них кончаются и силы, и эмоции на то, чтобы гнаться за ней. Это два больших пути, и каждый художник прокладывает свою дорогу ближе к тому или другому. Если посмотреть на эту ситуацию выбора применительно к живописи, окажется, что в России сейчас уникальная ситуация, когда сложился коммерческий извод социалистического реализма. Он встал на ноги и легитимизовался в контексте современного искусства, стал его значимой частью. Этот чуть осовремененный соцреализм позволил создавать не самые, скажем так, актуальные произведения, но их существование поддерживается рынком, и художникам этого достаточно. Эта ниша мне не очень нравится по эстетическим и политическим причинам, но, с другой стороны, она позволяет художникам с академической травмой существовать более-менее нормально. Мне кажется, в социальном смысле это важно.