Куратор Алиса Багдонайте: «Владивосток — это очень прорывное место и одновременно это пороховая бочка»

Алиса Багдонайте — уникальный для владивостокской художественной среды человек: она много лет была куратором ЦСИ «Заря» и знает ситуацию изнутри, но в то же время все эти годы она жила не во Владивостоке, а открывала выставки в Москве, Выксе и Краснодарском крае, вела несколько галерейных проектов, то есть Алиса еще и внешний наблюдатель, и её взгляд на Дальний Восток, на местных художников и арт-институции ценен именно возможность совместить эти две позиции: далеко и близко.

Думаю, что в самом начале, когда «Заря» только создавалась, всем людям, которые определили её судьбу, пришлось многим для неё жертвовать. Всем очень хотелось, чтобы такая институция была. В стране разворачивались процессы децентрализации. Владивосток и вообще Дальний Восток были всем интересны — и правда, такой замечательный регион, всем здесь хотелось иметь здесь сильную арт-институцию. Казалось, что если немножко убрать собственные интересы из эфира, всё получится. Конечно, каждому хотелось сделать это и для собственного портфолио, но также и для сообщества, для истории — и эта высокая миссия всех нас на тот момент объединила, и это было, безусловно, очень романтическое переживание. Но сейчас я стала старше и понимаю, что было сделано очень много ошибок. В первую очередь потому, что когда ты готовишь институциональный проект, нельзя чтобы причастные к этому люди, организаторы, художники или кураторы, действовали из личного интереса. Нужно было добиваться лучших бюджетов, более тщательного планирования, больших кураторских прав. Например — и этот кейс широко обсуждался в профессиональном сообществе — не стоило формировать собственную коллекцию из работ художников-резидентов, которые вынуждены были оставить их владельцу, как это долгое время происходило на «Заре». Наша художественная среда очень герметична, и практики экономии ресурсов из лучших побуждений, практиковавшиеся «Зарей», потом были подхвачены другими институциями — и создали очень плохой прецедент. С другой стороны, когда принималось решение, быть «Заре» или не быть, мне было очень важно, чтобы она была на любых условиях. И сейчас по прошествии времени я уже не знаю, как бы поступила, если бы оказалась в той ситуации снова.

Всё, что ты говоришь, верно. Может быть, содержание резидентских проектов, если его вот так конспективно изложить, так и выглядит. Правда изнутри оно таковым не казалось, потому что резиденция — это демократический институт, куратор на самом деле мало влияет на то, какими получаются эти итоговые проекты художников. Во всяком случае когда мы затевали международную резиденцию, мы не знали, как она должна работать, ни у меня, ни у кого из моих знакомых из арт-среды не было такого опыта. И поэтому когда мы открылись, у нас не было чёткого представления, какой мы хотим получить результат — тематический, этический или эстетический. Нет, мы просто думали, что нужно создать ситуацию, в которой появится новое искусство, не то, которое мы хотим «заказать», но такое, которое мы пока не можем себе вообразить.

То есть вроде бы были вопросы, которые нам хотелось бы затронуть: вот колониальная повестка, вот про место женщин во владивостокской маскулинной среде, но, разумеется, все это получалось не сразу или, например, появлялась идея, но мы понимали, что не сможем её осуществить по ряду финансовых, хозяйственных, экономических, политических, социокультурных и других причин, которые часто оказываются сильнее кураторской воли. Так что да, к сожалению или к счастью, в работе резиденции контроля было очень мало. И мне кажется важным сейчас сказать, что многие удачные находки не программировались и получились случайно, а многие интересные вещи, к сожалению, оказывались на полях.

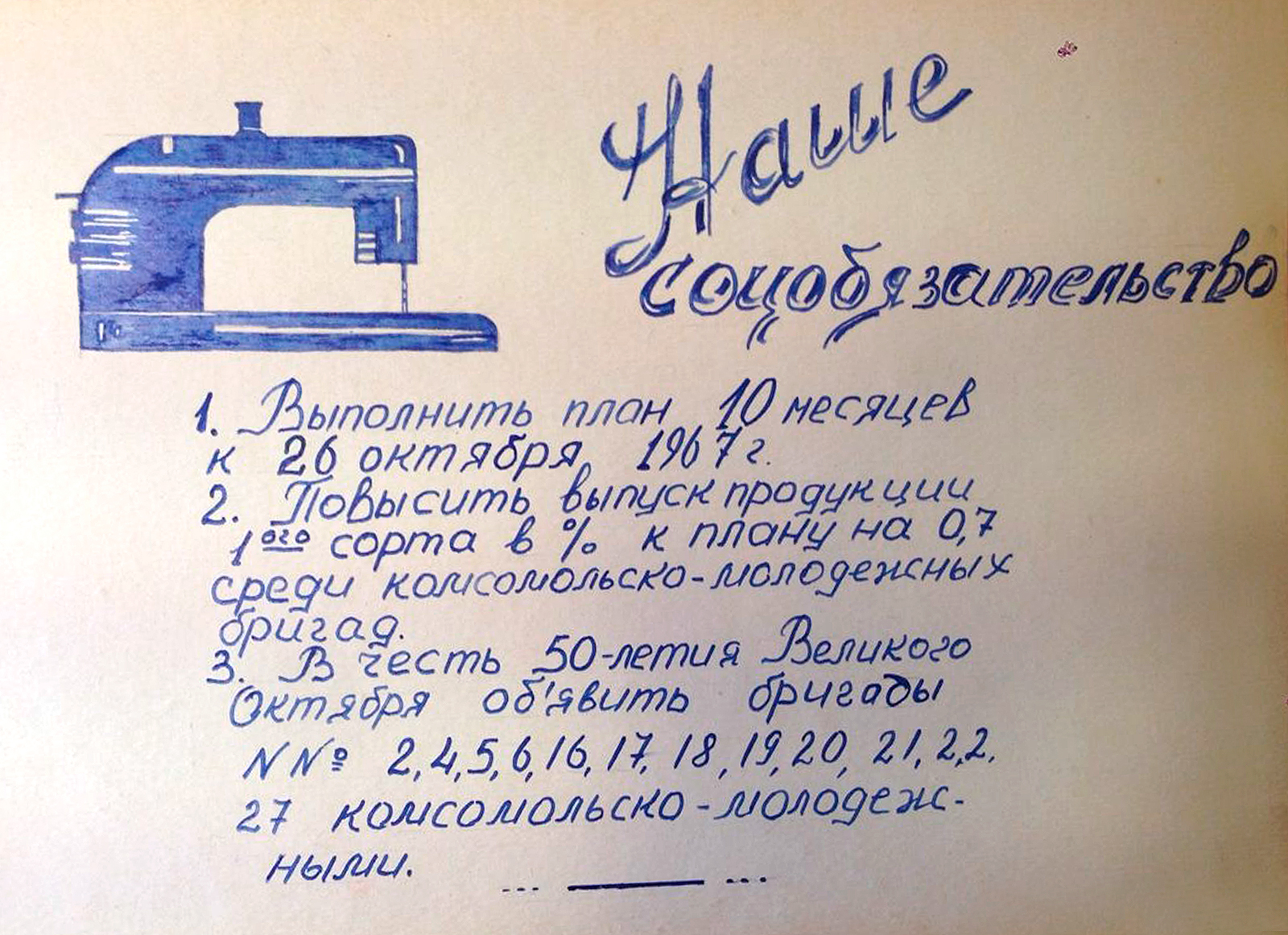

Я очень хорошо помню этот проект. Мы просили бывших работниц фабрики ответить на вопросы про их жизнь, а они почему-то решили, что от их ответа зависит, вернётся ли к жизни производство. То есть они не понимали, почему вообще им задают такие вопросы. Проект был посвящен феномену российской семьи в ХХ веке, но, выяснилось, что людям вовсе не хочется рассказывать про свои семьи, про родственников, которых они оставили при переселении на Дальний Восток. Они не хотели говорить, что фабрика «Заря» в первом воплощении — это барак с зеками. Одна из руководительниц этой фабрики была 19-летней девчонкой из Иваново, когда ей предложили поехать во Владивосток строить новое производство. Она с радостью согласилась, а когда приехала, то увидела барак, и там двадцать уголовниц в телогрейках, которых она боялась, но вместе с которыми ей нужно было наладить швейное производство — делать шинели замерзающим военным. Этот монолог не был записан, я передаю его со слов, но я слышала и другие подобные рассказы. То есть здесь такой комок травм, с которым, честно говоря, современное искусство справиться не может.

Да, но возвращаясь к моей первой реплике, к этому клубку было бы неэтично даже подлезать без правильного инструментария и без набора кураторов, которые бы постоянно находились во Владивостоке. У «Зари» ведь никогда не было постоянного куратора на месте. А эту работу не может потянуть гастролёр. Мы все были кураторами-менеджерами-директорами с большим объемом институциональной и административной ответственности, и мы, действительно, не могли последовательно вести работу с местным контекстом. Во всяком случае в тех административных и ресурсных рамках, которые у нас были. А еще необходимо было время, чтобы местная среда привыкла к нашему существованию и приняла нас, потому что представления об искусстве на тот момент во Владивостоке были очень консервативны. А еще необходима была стабильность, поскольку, например, после первого года работы «Зари» случился крымский кризис, наше существование как институции было поставлено под вопрос и была проведена максимально жесткая оптимизация кадров и финансовых ресурсов, и мы всем тогдашним коллективом очень сражались за «Зарю» — чтобы она продолжалась. Через год ощущение почвы под ногами вернулось, мы выжили благодаря своему стоицизму, но ты понимаешь, что мы вернулись к стартовой точке, из которой нельзя поднимать какие-то серьёзные этические вопросы — потому что если ты начинаешь разговаривать с людьми, нужно говорить с ними не раз и не два, эта работа не может идти от проекта к проекту — она должна быть постоянной. Думаю, за эти десять лет мы успели разве что накопить набор практик, которыми можно было осуществлять все эти глубокие погружения в местный контекст. То есть «Заря» — это будто бы такая группировка тела перед прыжком, который не состоялся. Может, если бы я проработала там не десять, а двадцать лет в другом ресурсе и статусе, это было бы очень круто. Но всё есть как есть.

Наверное, я многое бы хотела переделать, да. Но сейчас наступили другие времена, другие обстоятельства, и, самое главное, мы должны согласиться с Гераклитом, что в одну реку дважды не войдешь.

Но при этом она все равно является обескровленной институцией. Если бы в России существовали грантовые программы, которые могли бы поддерживать институции, которые занимаются независимыми исследованиями, всё это было бы можно сделать. Однако сейчас я не вижу потенциала и никаких маячащих на горизонте денег, на которые можно было бы сделать эту работу, которую я считаю базовой.

С другой стороны, мне кажется, нам удалось сделать что-то очень важное: я поняла это, когда мы стали институцией года на Cosmoscow-2019. Нам тогда выделили грант, на который можно было купить максимум два билета из Владивостока в Москву. Но мы решили сделать эфемерную программу, а на сэкономленные на застройке деньги, привезли Кирилла Крючкова, Леху Г. и «Дальневосточных разлучниц». Они реализовали свои проекты — всё это было задорно и круто. Но я с ужасом ждала ярмарки, потому что понимала, что всех этих художников мне придётся размещать у себя дома, потому что на гостиницу у нас денег не осталось, все бюджеты были исчерпаны. И, ты знаешь, никто меня об этом не попросил. Девчонки из «ДВР» пришли в гости, мы поели, пообщались, и они всей этой бодрой гурьбой куда-то отвалили. На пороге я уже не выдержала, спросила: а где вы живёте? И оказалось, что пока работала резиденция «Зари», все успели перезнакомиться с приезжающими художниками и кураторами, у всех уже были друзья, все всех вписывали. Оказалось, что люди приезжают не в чужой город, а туда, где они свои, где они уже обросли кучей связей, которые на них работают. Проложенные с помощью программы контакты работают, эти связи не рвутся до сих пор.

Я тоже увидела, что нынешнее поколение художников Владивостока выросло на «Заре» и благодаря «Заре», но всё же как ты оцениваешь это искусство, его потенциал в более чем региональных масштабах?

Я думаю, что в других социоэкономических обстоятельствах у каждого из них мог бы быть шанс для развития карьеры нелокального уровня. Примером тому является творчество Андрея Дмитренко, но ему как раз пришлось уехать. И, конечно, то искусство, с которым он впервые пришёл на «Зарю», отличается от того, что он делает сейчас. Он оказался в другой среде, у него появилась возможность работать в другом концептуальном поле, он смог закончить «Базу». Но не все на это способны, не у всех есть личные и материальные ресурсы работать над своей карьерой. Как минимум потому, что они не могут задаться вопросом, а зачем мне это делать. Увы, в некоторых случаях мы не наблюдаем прогресса. Это и нехватка личной мотивации, но и ответственность институции: пока она создавала запрос на новый материал, всё работало — но запрос иссяк, соответственно ни материала, ни развития больше нет. Как только институция перестала ими заниматься, у художников не появилось ничего нового или его не появилось в поле зрения — и то, и другое плохо.

Я думаю, что это тоже политическая ситуация. Здесь важно, что люди не чувствуют своей принадлежности каким-либо территориям, ни географическим, ни политическим, ни каким угодно, они существуют внутри очень узких, тесных зон комфорта. И я думаю, что это про не про отдельных ребят, а про бедность и тяжелую жизнь, извини, что называю вещи своими именами. И когда в этом сложном поле появляется институция — «Заря» или Яна Гапоненко со своей школой — она создает безопасную зону, говорит тебе: ты молодец, ты сможешь, я тебе помогу. Но потом это защищенное пространство отдаляется, и человеку снова становится страшно. И когда у людей никогда в жизни не было поддерживающей среды, искусством заниматься очень сложно. Не говоря уже о том, что и в поддерживающей среде искусством заниматься очень сложно.

В этом смысле, я думаю, успех «Зари» связан с тем, что это было безопасное пространство. Другое дело, что перед стартом не было сделано хорошего комплексного исследования территории, куда мы пришли. Не было под рукой и готовых публикаций, рефератов, кроме кандидатской диссертации о позднесоветском искусстве Приморья, которую написала Наталья Левданская. Ты приходил действительно на пустое место. Это очень тревожный термин, но это правда: у тебя не было слов, у тебя не было имен, большую часть биографий художников, которые впоследствии были опубликованы в каталоге выставки «Край бунтарей», мы написали сами — во Владивостоке почти не оставалось независимых кураторов, активно работающих с местной сценой (в 2000 году из жизни ушла Марина Куликова, в 2018 — Александр Лобычев, к материалам которых мы обращались), просто не было людей, которые бы этим занимались. В целом это неправильная ситуация для формирования институциональной программы. Это означает, что исследование можно было делать только через непосредственный контакт, а чтобы этот контакт состоялся, он должен быть безопасным и дружелюбным. И поскольку мы не могли начать это общение со всеми сразу, мы решили, что раз мы про современное искусство, давайте начнем с художников. Пусть это будут те, кто сам захочет к нам прийти и приехать, другие с ними придут знакомиться, и, может быть, у них появится какой-то взаимный интерес. Именно поэтому внутри этой колбы варились какие-то приятные вещи. Но, разумеется, когда исчезают ресурсы на поддержание этой среды, это пространство схлопывается — и вот в нем уже безвоздушная среда и тишина.

Конечно же, проблема Дальнего Востока еще и в том, что здесь все очень подвижны. Нельзя забывать, что эту территорию очень бодрые и пассионарные ребята населяли, и ты можешь увидеть, что они добились невероятных результатов, энергии у них очень много, и частный бизнес они прекрасно делают при всех нынешних сложностях. То есть на самом деле это очень прорывное место и одновременно это пороховая бочка. Дальневосточные территории очень непросто присоединялись к Российской Империи, и они же последними были присоединены к Советскому Союзу — там все бушевало до последних дней. То есть за этими регионами всегда недогляд, и, с одной стороны, здесь много ссыльных и заключенных, с другой — военных, с третьей — интеллигенции, приехавшей по распределению. В результате мы получаем какую-то невероятную бурлящую смесь сложных людей и судеб.

Приморье — это край ученых и инженеров, поэтов и художников, рыбаков и моряков, но это с одной стороны, а с другой— это место ссылок, гибели, криминала, подпольных казино, промискуитета, бесправия и смерти. Драматический накал здесь невероятен, особенно когда мы говорим о положении женщин, о судьбах ссыльных, о высланных сюда китайцах и корейцах. Маятник раскачивается от экстаза до ужаса, но также как будто существует вето, наложенное на разговор на любую тревожную тему. Думаю, отчасти это объясняет появление «Дальневосточных разлучниц» — художников, которые работают с пространством непроговорённого, животного, жаркого и тесного состояния души в теле, которая мается и мычит, не может ничего выразить, но все чувствует и все знает.

И еще я поняла, что эта территория настолько проблемная, когда перед самым запуском резиденции мы встречались с культурными институциями Владивостока, и на этой встрече был Виктор Шалай, директор Музея им. Арсеньева. Он сказал, что музей вынужден брать арт-проекты, но это не по их профилю, им хотелось бы отказаться от этой работы. И раз теперь есть «Заря», пусть всё тут будет, мы очень рады, мы поможем… Я тогда восприняла это как поддержку, но потом расшифровала как тревожный знак: это неправильно, когда искусство сгоняется в особую зону, потому что оно настолько неудобное, что никто не хочет с ним связываться.

Однако, мне кажется, визуальным искусством дело не ограничивается. Все, что здесь имеет отношение к самоосознанию обычно растворяется и забывается, поскольку запроса снизу вроде как нет, зато часто есть заказ сверху. В то же время и по естественным причинам многое затихает и вымирает. Один из первых резидентов «Зари» Михаил Заиканов готовил проект, посвященный семейной истории — его дед служил на Дальнем Востоке. И художник хотел проехать по местам этой службы и ничего не нашёл: места, где располагались военные части, стали тайгой, деревни вымерли и заросли, небольшие населенные пункты опустели, жители переселились в города. У Миши был листочек с названиями мест, где квартировала часть и откуда семье приходили письма от деда, я видела этот список и многие названия были мне знакомы — когда мы готовили выставку «Край бунтарей», то в каталоге они были указаны как места рождения или учебы представленных у нас художников. Так вот большую часть этих географических наименований Миша вычеркнул, потому что они вымерли, исчезли, потому что больше их на карте нет. То есть когда мы говорим про такое резкое сужение круга искусства, мы должны понимать, что оно происходит в контексте сужения круга жизни вообще. Иносказательно с этим тоже работали «Разлучницы». У них был перфоманс на одной из «Ночей в музее» по мотивам «Мухи-Цокотухи»: это был карнавал, они нарядились в костюмы насекомых — а это грандиозное число видов, которые вымирают десятками в день. И мы даже не знаем, как они выглядят, поскольку никто их не успел изобразить, изучить, их даже не успели назвать. И «Разлучницы» читали эту «Муху-Цокотуху» и упоминали тех вымерших насекомых, которых хотя бы успели обрести имя. Это одно из мои самых сильных впечатлений от владивостокского искусства, но боюсь, что это не только про мир насекомых.