Андрей Абрамов: «Искусство отошло на второй план»

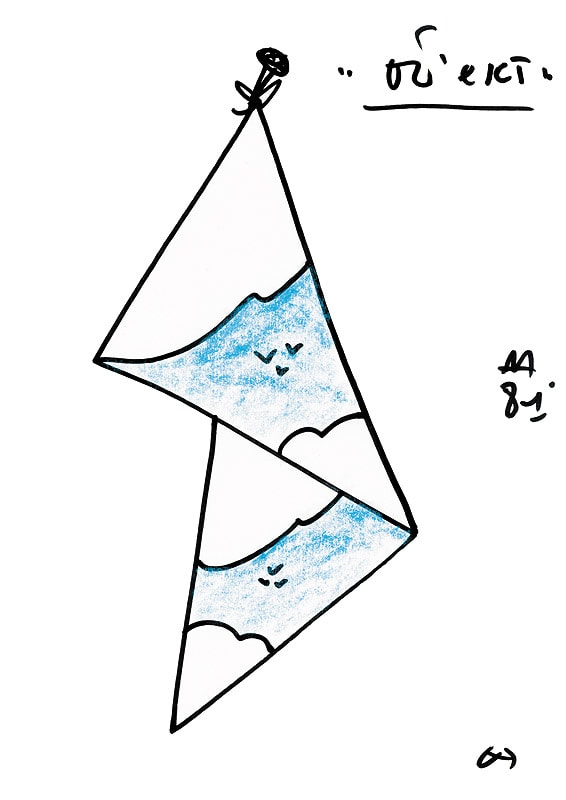

«Когда ты успешен, друзья есть, а в бедах нет никаких друзей» — личная история, семейные обстоятельства вытолкнули Андрея Абрамова из арт-среды. У него были мощный старт в неофициальном искусстве, талант, знания, фантазия и желание преуспеть. Однако большинство работ художника остались только в форме эскизов и предварительных записей к никогда не реализованным проектам

Мне сложно говорить об этом времени: я на отшибе, у меня нет ни знакомых, ни друзей, ни возможности рисовать; сижу с внуками и особенно не иду ни с кем на контакт. Слишком уж горький жизненный опыт. У меня был друг — Алик Сидоров, издатель журнала «А — Я», сейчас его уже нет в живых, так вот в 2005 году он меня уговорил сделать выставку в музее РГГУ. Я считал, что толку от этого не будет, и никому это искусство не нужно, но он настоял, работы выбрали и выставку открыли. Однако туда и правда никто не ходил, и почти нигде ни одним словом эта выставка не была упомянута. С тех пор прошло семь с половиной лет, в течение которых никто и не вспоминал о моих работах, никому они не были интересны. Почему это сейчас кому‑то может стать интересно?

Однажды мы ездили на выставку Владимира Ситникова с одним фотографом — ему уже лет за семьдесят, и он всю жизнь фотографировал художников, был свидетелем огромного количества событий и обладает уникальным архивом. Нас пригласили в частную галерею, где была выставка, и мы рассказывали о художественной жизни тех лет, о движениях, о квартирных выставках, вспомнили огромное количество подробностей. Галерея специализируется на искусстве именно этого периода, и искусствовед или куратор, которая там работала, очевидно, тоже занимается этим временем. Фотограф, с которым мы беседовали, рассказывал интереснейшие вещи, таких не прочитаешь ни в одной книжке, и которые вскорости уйдут вместе с ним, — но вы думаете, она подошла послушать? Задавала вопросы? Записывала эту уникальную информацию? Мне кажется, сейчас такая тенденция, что даже искусствоведам ничего не интересно. Возможно, это просто потому, что слишком уж много информации, доступных знаний, которых не было в моё время. Сейчас ничего не нужно искать, прилагать усилия… Наверное, всё‑таки лучше, когда не так всё доступно. Голод подталкивает людей.

В детстве я занимался в кружке рисования Пушкинского музея. Мы там учились, когда музей был закрыт для всех остальных, и все его залы были для меня родными, а сейчас он бесконечно чужой. Я не ходил в музеи уже двадцать лет. Чтобы запомнить, как там всё было тогда

В детстве я занимался в кружке рисования Пушкинского музея. Мы там учились, когда музей был закрыт для всех остальных, и все его залы были для меня родными, а сейчас он бесконечно чужой. Я не ходил в музеи уже двадцать лет. Чтобы запомнить, как там всё было тогда.

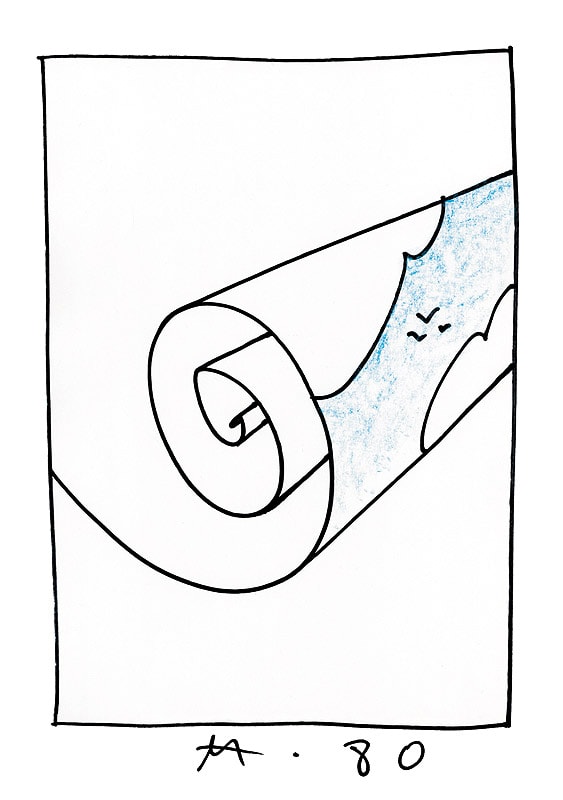

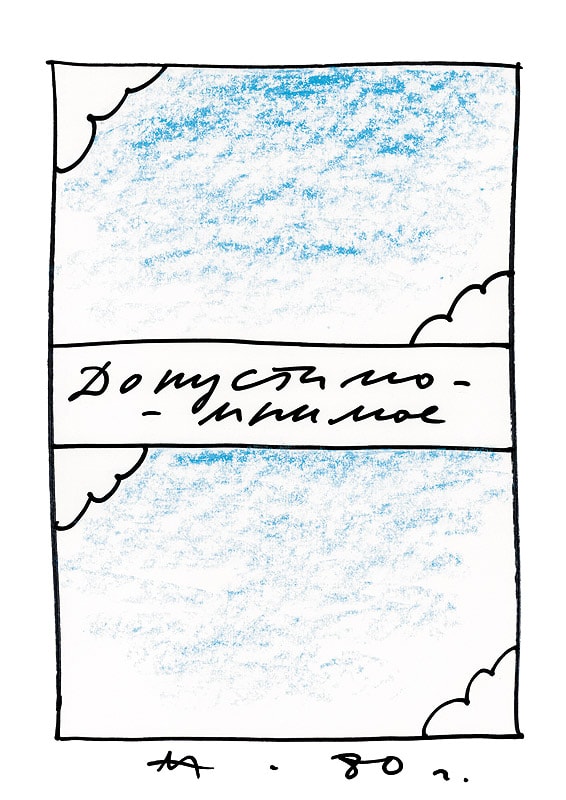

Очень многое в этих работах связано с моим увлечением буддизмом и дзен-буддизмом: белое пространство здесь есть образ наполненной пустоты, непроявленный мир, который рано или поздно умрёт вместе со мной. Эту идею воплощает белый лист бумаги, но не только. Даже висящие на кухне полотенца — всё может быть экраном, готовой скульптурой, на которую можно проецировать небо, свои воспоминания о маме, любые культурные ассоциации. Разрисовать это полотно, а оно и есть вселенная, значит заполнить пустоту.

Когда я был в художественном училище, мы все горели знаниями, могли добежать со Сретенки до улицы Горького во время перерыва, если узнавали, что там в магазине можно купить венгерский буклетик о Пикассо. Половина училища бежала. К счастью, всё это недорого стоило, да и было не так недоступно, как сейчас об этом пишут. Даже из книжек против модернизма можно было очень многое почерпнуть. Пусть там картины Миро и были со спичечный коробок, но, как ни парадоксально, этой информации для творчества было достаточно.

После училища я работал сторожем на полставки и все тридцать рублей своей зарплаты тратил на материалы для рисования и на книжки с картинами Клее или Кандинского, которые специально для меня откладывали в букинистических. До сих пор помню лица и имена продавцов в этих магазинах, и до сих пор помню, что альбом Кандинского за сорок пять рублей купил, наэкономив с двух зарплат.

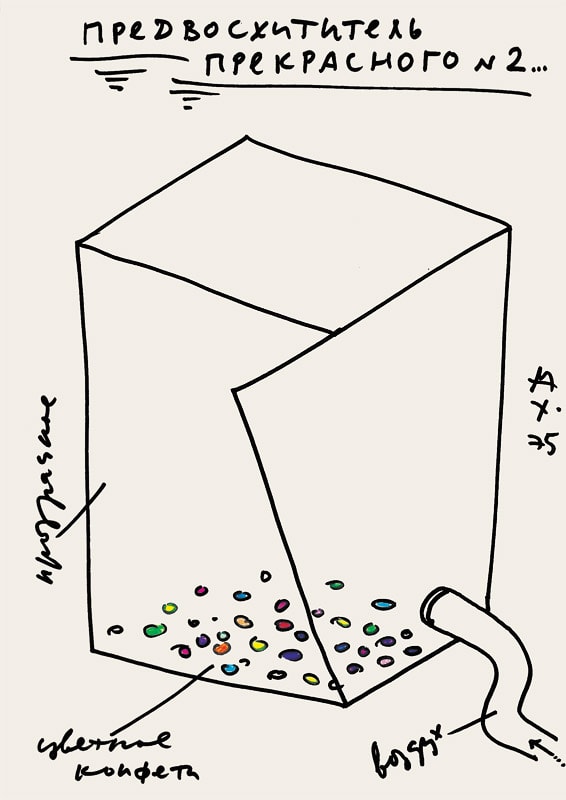

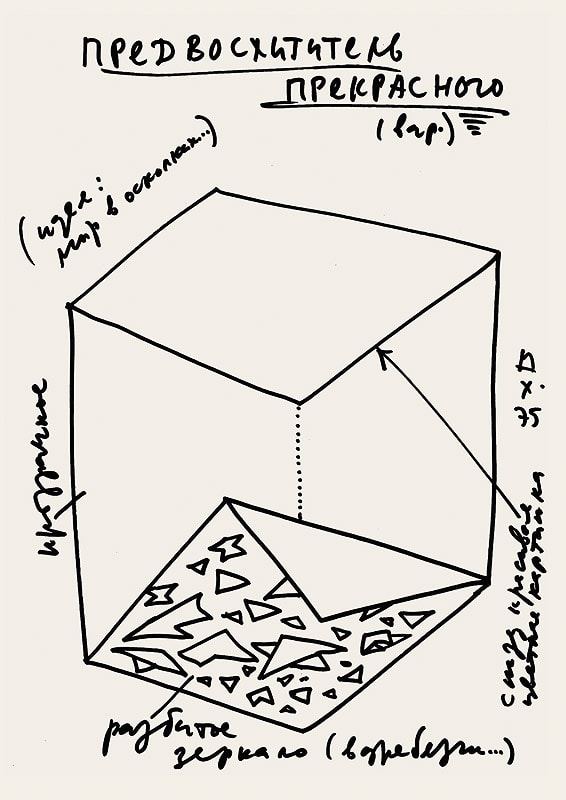

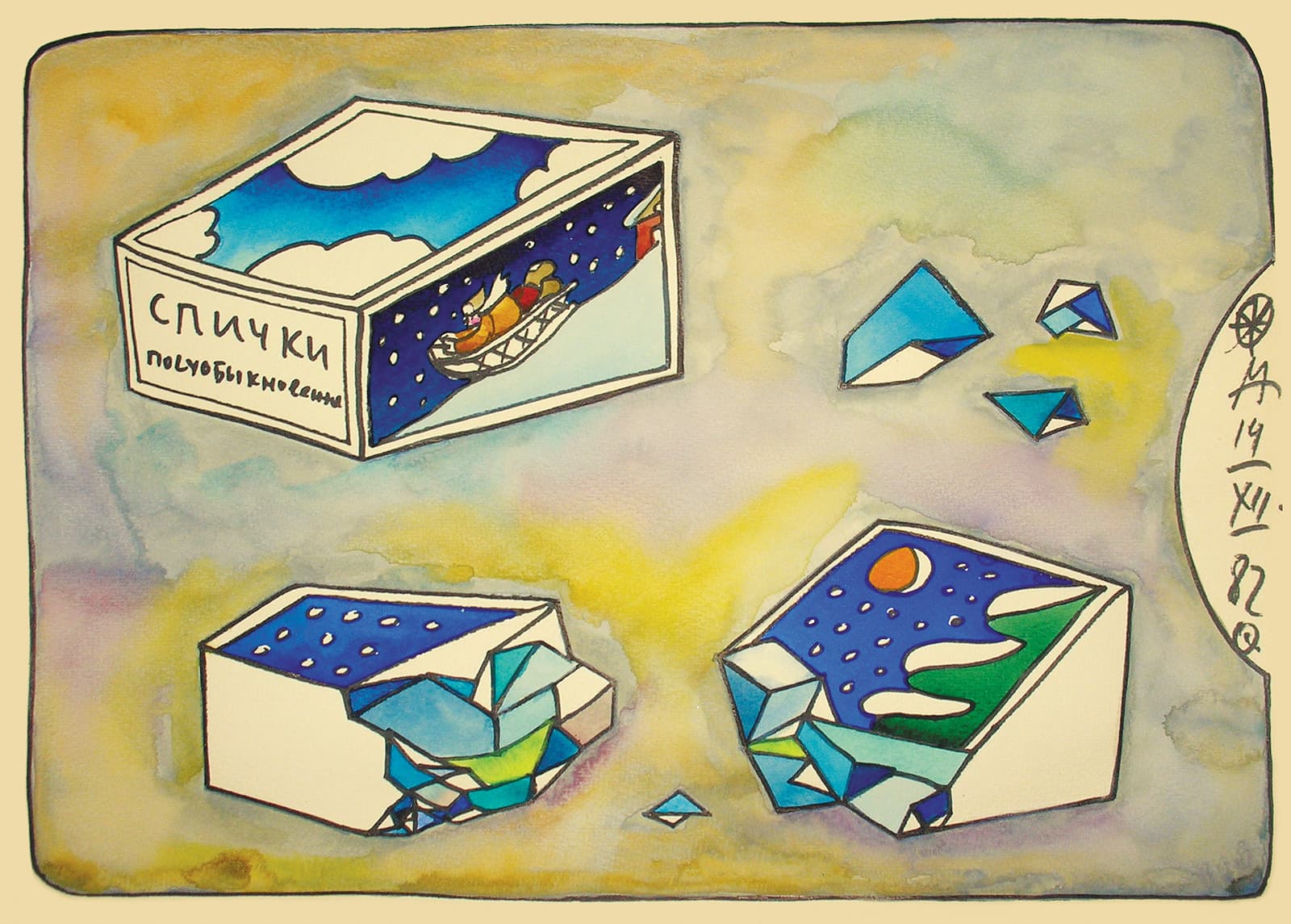

Это целая серия эскизов к нереализованным проектам. Всё это прозрачные стеклянные или плексигласовые ящики с различным содержимым. В одном из них находятся цветные конфетти, и подведённый снаружи воздух заставляет их разлетаться, в другом, который называется «Метель», лежат белые перья, в третьем тикают часы, в четвертом разложены муляжи фруктов, на которых мы учились рисовать натюрморты. Ещё один заполнен осколками зеркала — разбитого целого, возможно, содержащего в себе целый мир, и задачей, может быть, является воскрешение, воссоздание целого.

На самом деле тогда я и не знал, что происходит в современном западном искусстве. И мало кто знал. Всё раскупорили первые выставки, которые начались со скандалов, например, выставка в Измайлово, где я участвовал. Потом все стали знакомиться, пошли квартирные выставки, и к искусству примкнула куча народу, которая никогда к нему не имела отношения. Вокруг сразу стало очень много художников. Как раз в конце семидесятых годов большая их часть уехала на Запад за номерами в истории искусства, и я смеюсь над этим до сих пор. Искусство — ведь это ценность, украшение бытия, крайняя степень совершенства. Места в истории и прочее, что с этим связано, это уже последующие вещи. Не говоря уже о том, чтобы хорошо жить за счёт искусства. Из тех, кто уехал, вы многих знаете и печатаете без конца. Но если раньше художник мог искать оригинальности и через это находил себя путём проб и ошибок, то сейчас эти люди специально делают узнаваемые вещи и бесконечные самоповторы.

Я понимаю это желание преуспеть. Сейчас я, может, и законсервировался в прошлом, но когда ты молод, тебе хочется быть лидером, ты чувствуешь, что у тебя получается, и ты грамотнее, чем окружение. Со мной вместе в училище были ребята намного более талантливые, чем я, но я превосходил их по культуре. Что говорить, они даже Сезанна не знали. Поэтому со мной дрались и били частенько. Но я не виноват, что мои однокурсники были из области, а я родился и вырос на Арбате, не вылезая из кружков, книжек и музеев. В моей жизни была Библиотека иностранной литературы — и до сих пор у меня лежат формуляры книг, которые я заказывал. В моей жизни были Велимир Хлебников, Макс Эрнст, исследования традиционной восточной музыки, древнекитайские инструменты, которые я пытался делать сам, Анна Ахматова и книжка «Борьба художественных течений в искусстве 1920—1930‑х годов» — такая красная толстая книжка.

Мяч — это тема бесконечной дороги, которая ветвится и никогда не кончается, и ребенка, который вечно за ним бежит. Пусть сейчас в искусстве главная идея — это идея помойки, но лучше уж я вынесу людям не грязь нынешнего мира, а своё детство, свои светлые воспоминания и расписанные стихами о времени мячи. Конечно, это всё должны были быть реальные объекты, но пусть уж остаются так. А реальными пусть теперь играют мои внуки.

И я прекрасно понимаю это желание быть новатором и лидером, не быть серым, каким не был Пикассо — и разрушитель, и созидатель одновременно, каким не был Дюшан — прекрасный художник и живописец, который даже для того, чтобы ударить публику по мозгам выбрал эстетически прекрасный писуар и роскошную сушилку для бутылок. Всё‑таки художник всегда остаётся художником, эстетиком до мозга костей. Но мои увлечения этим искусством не прошли для меня даром: на показе работ в Художественном училище я представил живопись, сделанную под влиянием Пикассо и Миро, — мне было семнадцать лет, и я ими восхищался, — меня, конечно, тут же исключили. Это был шестьдесят восьмой год, только-только Врубеля разрешили показывать! Конечно, это было правильно. Прежде чем восстановиться, я отработал два года реставратором в музее, для меня это было полезным. Но всё равно: вот так брать на себя чужое лидерство, когда ты на кого‑то смотришь и думаешь, что и сам такой же.

Не у всех складывается. В конце 1960‑х считанные единицы занимались геометрической абстракцией, был такой художник-абстракционист — Виталий Сазонов, прекрасный и тонкий. Это все чувствовали: однажды на выставке у его картины я видел старушку, откуда‑то из начала века, выросшую явно на «мирискусстниках», которая стояла и любовалась этой непонятной живописью. Так вот он уехал и там не сложилось: Виталий открыл газ и покончил с собой. В какой‑то момент всем приходится узнавать, что ты не пуп земли.

Я раньше очень любил книжки «Сделай сам» — и мне оттуда достался целый мир, который можно сделать из ничего, из раскрашенной бумаги и подручных материалов. Это мой картонный домик — хлипкий, но в нём хоть на секунду можно укрыться.

На самом деле, когда меня выгнали из Художественного училища, это было к лучшему, в это время я и стал самим собой: очень быстро произошло взросление, всё, чем я увлекался раньше — искусством, литературой, фотографией — мне тогда захотелось соединить. За два года изоляции, пока не восстановился, я, наконец, серьёзно занялся художественной фотографией, увлёкся дзен-буддизмом. В какой‑то момент я возмечтал стать режиссёром, хотел поступать на операторский, и с тех пор у меня появились бесконечные сценарии коротких фильмов и мультфильмов, которые я записывал на маленьких листах или прямо на рисунках рядом с набросками, как это можно было бы воплотить. Например, снять дерево с пустыми конвертами вместо листьев или везти камеру на тележке через яблоневый сад и показывать, как раскрывается каждое дерево, — это потом уже я узнал слова «хеппенинг» и «эвент», но, наверное, в любой изоляции своё время всё равно не обманешь. Ни один из моих проектов не был осуществлён, зато эти листочки в какой‑то момент сложились в серии. И до сих пор я по привычке пишу записки: «Снять такой‑то сюжет, сделать вот это и вот это». Это, наверное, и есть судьба — прожить жизнь с сознанием: «Я художник», даже когда заниматься искусством уже давно нет возможности.

Мне всегда очень нравилось показывать свои работы, я люблю рассказывать и люблю слушать, но когда ты не нужен, когда ты не востребован, наступает завеса полного умолчания. Не скажу, чтобы я знал всех и со всеми общался, но всё вдруг как будто оборвалось

Мне всегда очень нравилось показывать свои работы, я люблю рассказывать и люблю слушать, но когда ты не нужен, когда ты не востребован — как будто тебя никогда и не было, — наступает завеса полного умолчания. Не скажу, чтобы я знал всех и со всеми общался, но всё вдруг как будто оборвалось.

А это была идея мультфильма: приключение портновского манекена, снеговика и чучела. Я постоянно придумывал короткие мультфильмы и до сих пор записываю их сценарии на листочках, которые у меня дома повсюду.

Однажды меня пригласили сфотографировать художников, а художественной фотографией я увлекался с детства, и в это же время начались квартирные выставки. И я стал документировать акции Бордачева, Монастырского и др. Так я смог познакомиться со многими художниками, но сейчас уже, конечно, они почти не общаются, уже никто в друг друге не нуждается. А потом и у меня появилась семья, дети… В какой‑то момент внезапно на нас обрушилось море разной информации, все стали что‑то смотреть, читать, в том числе литературу о Боге, которой раньше не было. Так моя жена ушла в монашки, а я остался растить пятерых детей. И вместо своего искусства я вырастил детей. Сколько уже времени живу один с ними, теперь воспитываю внуков. А друзья? Ну, что друзья: когда ты успешен, они есть, а в бедах нет никаких друзей. Это проверка жизнью. Все и отвернулись. Остались дети — живое и настоящее, а искусство отошло на второй план. Нужно вести в школу, потом встречать одного, другого, на искусство нет ни времени, ни средств. Я знаю, что я для этого родился, это как тот же Бог только внутри человека, но так случилось, и, наверное, так надо.