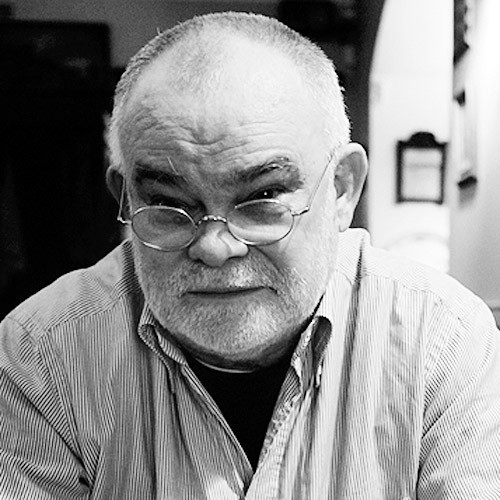

Валерий Орлов: «Делать своё дело или подстраиваться»

Далеко не все художники готовы связывать себя формальными обязательствами с системой творческих союзов и групп, получая взамен больше возможностей для продвижения, а в нагрузку — иерархические условности. Валерий Орлов дружит со всеми, но всегда — сам по себе, независимый и востребованный в силу уникального опыта. Система и цех не могут «замолчать» или «забыть» художника, если он имеет значение именно как мастер, даже если тот отказывается слепо подчиняться общим правилам

Меня смущает сам смысл борьбы. Я с детства не доверяю борцам: не доверял звеньевым в школе, ефрейторам в армии, председателям разных объединений, а особенно меня беспокоит, когда происходит объединение «борцов».

Для людей, которые пишут о том времени, может казаться нормальным представление нонконформизма как некоего процесса борьбы с прежним режимом — происходит некая ложная героизация. Я бы никого борцом не называл, кроме, может быть, Оскара Рабина.

В своё время я считал Олега Кудряшова жертвой той социальной ситуации, Ван Гогом нашего времени, думал, что ему надо помогать, ездил к нему в Лондон несколько раз, что‑то для него делал… Но потом понял его отношение к жизни: он внутренне убеждён, что все должны ему помогать. А вот действительно трагедийная судьба художника Бориса Свешникова, своими лагерными сериями давшего много сюжетных линий молодым художникам и тому же Олегу, прошла почти незамеченной, мне кажется, наиболее характерной для послевоенного инакомыслия.

Раньше я, вероятно, по глупости романтизировал определённых художников, но позже понял, что все эти люди отнюдь не идеальны. Осталось несколько имён, которые я выбрал для себя, именно с точки зрения их позиции в искусстве, невзирая на человеческие качества: Дмитрий Лион, Олег Кудряшов, Михаил Шварцман, Михаил Рогинский.

У меня много вопросов к высказываниям об этом времени. Пафос по отношению к жизни этих мастеров преувеличен. Они просто ходили на работу: кто‑то — в оформительский комбинат, кто‑то — ещё какие‑то заказы выполнял. А дома создавали другие вещи. Тот же Оскар, например. Да, практически все. Илья Кабаков ходил в книжное издательство, иллюстрировал книжки, и Виктор Пивоваров иллюстрировал книжки. Вряд ли кто‑то решится назвать Янкилевского мучеником. Он всегда занимался книгой и параллельно делал свои огромные вещи, сознательно и очень мощно. Я считаю, что он был одним из крупнейших художников. Эмиграция не сломала его, но, к сожалению, изменила. Его вещи шестидесятых-семидесятых намного выразительнее парижских. Шварцман разрабатывал товарные знаки. У действительных мучеников не было ореола, ореолы были розданы позже журналистами.

Для Москвы они тогда не были какими‑то особенно значимыми именами. Вокруг каждого имени формировались группки почитателей, у каждого своя — Ситников, Вейсберг, Биргер, Фальк, Белютин, Целков, Сидур, Брусиловский

Я не возьму на себя ответственность так сказать, я не искусствовед. Да, я знаю среду, со всеми практически общался. Но когда в девяностые годы я начал по приглашению своих друзей ездить на Запад и увидел, что действительно происходит в мире современного искусства, мне трудно было не заметить, что в России нет ничего соразмерного по масштабу и значению. Возьмите работы Ричарда Серра — его ржавые, металлические, мощнейшие, как пирамиды, железяки. Назовите, хоть кого‑то в России, кто мог бы это сделать! Вадим Сидур? Эрнст Неизвестный? Когда ему удавалось пробить стену чиновников ЦК и Минкульта, он в то время делал декоративные панно на стене или скульптуру — но не такого масштаба.

Мне довелось близко общаться и работать с Эрнстом. Я ему помогал — травил, печатал его вещи — офорты. Он обращался ко мне с просьбой напечатать гравюры на японской или хорошей европейской бумаге (имевшихся у меня), которые он хотел показать коллекционерам, не просто журналистам и сотрудникам дипкорпуса. Если рассматривать его как художника, вполне нормативного для русского искусства, то он был социален, литературен, он просто был именно советским художником во всём… Действительным, настоящим, не ложным соцреалистом. Он обладал фантастической биологической силой. Однако из‑за того, что мощь и энергия в нём бурлили, рядом с советскими скульпторами ему трудно было находиться, эта его энергия их бесила. Он фонтанировал идеями, проблемами, а ему, если и давали что‑то делать, то где‑нибудь в Средней Азии, на кладбище или что‑нибудь небольшое в закрытом институте. Эрнст жил в этом времени, как лодка, которой не давали пристать ни к левому берегу, ни к правому. Отношение к нему в авангардной среде было негативным из‑за его социальной тематики, и за это же не принимали в Союзе художников.

Он шёл, как одинокий волк. Для ребят, которые были на Сретенке, Эрнст, «Лианозовская группа» и всё, что около неё, воспринималось как явления более низкого уровня: Илья Кабаков — супер, а остальное…

Они были интеллектуалами, некоторые из них могли разговаривать на французском и английском и свободно общаться с дипкорпусом, и люди оттуда их примечали…

Меня больше интересовали художники, у которых отношение к миру было чувственным, которые пытались понять, что они делают в этом мире, как именно они этот мир видят — например, Миша Рогинский, так и не ставший предметом почитания для иностранцев. Миша не забыт, потому что в Москве было несколько хороших больших выставок. Но это было уже в наше время. А до того — Миша со своей женой Наной очень тяжело и бедно жили, в небольшой квартире, жили с двумя собаками, у Миши рабочее место — стена с холстами, картоном вместо мольберта, и под ними на полу — гора стёкшей краски. И Миша практически не мог тогда продать свои работы, потому что они французам были не нужны, французы любят красивые вещи, для декора. А жить с холстом, на котором жуткий вопрос, им неприятно. Только после его смерти какая‑то известная французская искусствоведша написала, что, дескать, перед нами прошёл фантастический по значимости художник, а мы его не увидели. Ну, написала, но своего отношения французская публика, как мне кажется, к нему не изменила. Хотя в последние годы его работы показывали в России, много говорили, и это хорошо для нас.

Сейчас едва ли не все достойные художники того времени оказались на поверхности. Бориса Турецкого практически никто не знал. Он был известен только тем, кто мог оценить его значимость. При этом сам Турецкий не создавал никаких художественных движений, он не ставил, не генерировал никаких вопросов — ни живописных, ни формальных, но так внутренне переживал увиденную тему и потом так её перерабатывал, импровизировал, создавая такое большое количество вещей, что это становилось частью его жизни, частью его самого.

Все русские художники того времени, я имею в виду пятидесятые — шестидесятые годы, — это маленький аппендикс, они не имели возможности полностью реализоваться в той социальной среде и в той исторической ситуации. Из тех, кто уехал, не могу назвать кого‑то, кто, например, в Штатах имел какое‑то значение для тамошней художественной среды. Нет у нас таких имён. А иногда вообще доходит до глупости и абсурда: человек в Германии или в Штатах живёт на пособие, а когда приезжает сюда, о нём говорят, что он хорошо известен… Так ведь неправда, нет русских имён нигде.

В основном вся традиция нашего неофициального искусства была в рефлексии на искусство, а не на мир. О чём тут вообще можно говорить, если вся наша книжная графика питалась полиграфией соцстран — польской, германской, чешской — или репродукциями из каталогов и книжек по современному искусству. Когда я вижу рыбу в античных катакомбах — я вижу значимость, силу и выразительность изображения. А в нашем графическом сюсюканье 1970‑х нет никакой значимости для меня.

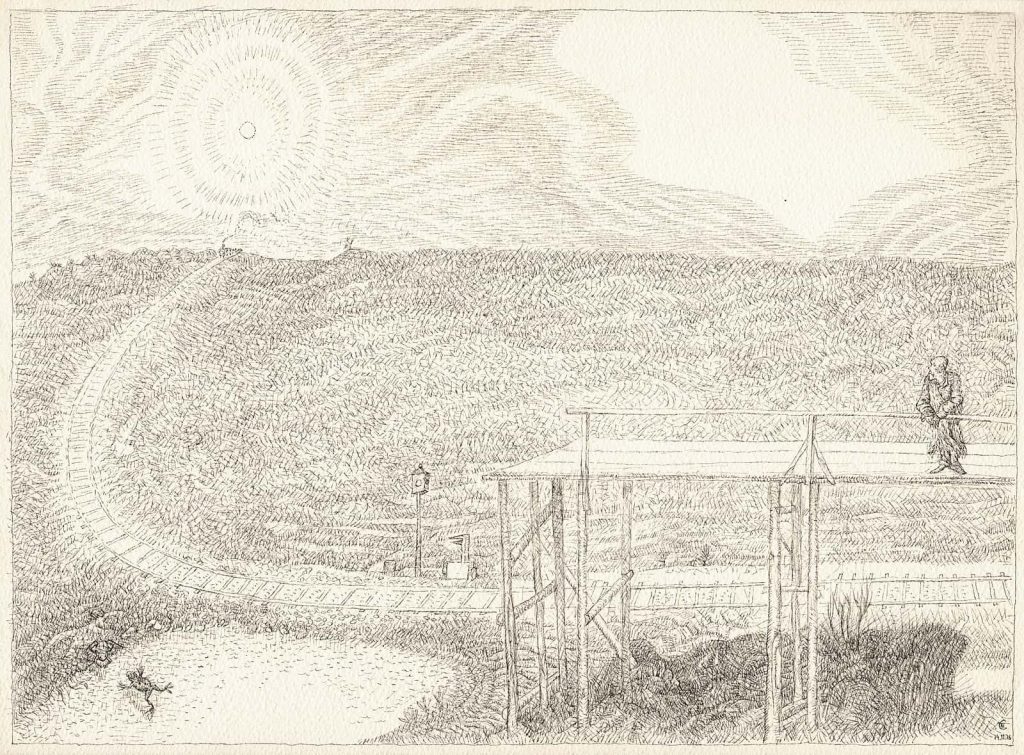

Лично мне в плане формообразования в графике был наиболее интересен Дмитрий Лион. Пусть говорят, что он сидел и просто точечки и запятые ставил, но, когда ты стоишь перед его работой, то понимаешь — перед тобой мироздание.

А в целом — ну, вот, смотришь живопись этого времени, того же Раушенберга и Владимира Немухина рядом. Да, Немухин виртуозен. Но когда начинаешь сравнивать по напряжению, по темпу — это совершенно разные уровни. Художник Эдик Штейнберг — замечательный стилизатор, его творчество — это огромное количество очень красивых предметов в хорошей культурной традиции. Но когда я вижу грубый, дикий рисунок Малевича, совершенно идиотический и состоящий из трёх черт — и в этом ВСЁ. Тот идею изображает, а этот идею выражает, и идея Малевича ясна и понятна.

Если говорить не только о Москве этого времени, но и, например, о Питере — это совершенно другой мир, манерный и, как все говорили, рафинированный. Но я не вижу рафинированности ни в одной из работ, ни у Михаила Шемякина, ни у Андрея Геннадьева. Вижу манерность.

Если к человеку никто не проявляет интереса, можно сказать, что его фактически не существует. Для человека, который сегодня включен в артистический процесс, важно, говорят ли о нём или что о нём не говорят. В данное время для реализации художника совершенно необходимо, чтобы о нём говорили. А иначе — его вполне может и не быть. Но если человек просто хочет понять, для чего он создан и для чего существует, и хочет это выразить, неважно через песок, дерево или камень — для него не имеет определяющего значения чей‑то отклик.

Порой, так называемый профессионализм — тупик. В казенном заведении искусству не учат, учат профессиональным навыкам, то есть тому, что приобретается обычной практикой. Вспомните Сезанна, Ван Гога, самостоятельно осваивающих опыт старых мастеров и затем разрушающих все эти правила живописных технологий.

Даже если у человека нет профессионального образования, это совершенно не значит, что он не может быть художником. Олег Кудряшов не имел художественного образования, а только ходил на курсы мультипликации, но я считаю, что он — один из самых значительных художников нашего времени. Он не включает себя в андерграунд, потому что та среда, те правила, когда все объединяются против кого‑то — «Сретенка» против «лианозовцев» или, наоборот, официальные художники против неофициальных — его бесили.

Что каcается структуры сегодняшних отношений в тусовке, она мне безразлична. Люди, которые формируют эти отношения, меня мало волнуют. Не потому что я лучше, просто неинтересны. Их устремления чаще всего находятся вне художественного поля

И мне не нравилась та ситуация, как не нравится и теперешняя. Каждый колхоз формирует свои нормативы. Мне близка другая позиция: или ты делаешь своё дело, или ты подстраиваешься. Что каcается структуры сегодняшних отношений в тусовке, она мне безразлична просто потому, что люди, которые формируют эти отношения, меня мало волнуют. Не потому что я лучше, просто неинтересны. Их устремления чаще всего находятся вне художественного поля, как мне кажется.

Проблема андерграунда, официального и неофициального искусства, связана с проблемой отношения к миру. Находитесь ли вы под «прессом» или вы «свободны»? Миша Рогинский, уже в Париже, всегда говорил: «Когда я был в России, я всегда был свободен. Здесь я более закрыт и зажат, потому что вынужден вспоминать то, что было тогда, вспоминать Россию. Я не могу писать Париж, потому что он настолько красив, что его писать смешно, здесь нужно ходить и просто наслаждаться». Или Володя Янкилевский: напряжение, которое было в то время, в конце 1960‑х и в 1970‑х, давало ему возможность делать мощные, брутальные вещи, а в Париже он стал производить красивые коллажи и всё уже стало другим. Олег Кудряшов сохранил и обострил свой взгляд, находясь на Западе. Ну, и Илья Кабаков, совсем иная история — он создал иной вариант существования художника-эмигранта. Но самое интересное для меня явление эмиграции — Лёня Соков. Не спеша, в своей фольклорной простоте он принимает западный мир и, сохраняя опыт советской среды обитания своих героев, покоряет его.

Богатыми людьми. Да. И это нормально. Я здесь не большой специалист, но могу предположить, что получается это следующим образом: приехал какой‑нибудь представитель какого‑нибудь фонда и купил работу у N. N говорит X: «А меня купил этот», и X начинает всем говорить, что N купил тот‑то, и все начинают его покупать. А критика у нас весьма однобока.

Если говорить о советской системе, то ни со стороны МОСХа, ни со стороны неофициального искусства я не видел того, что мне было нужно. В обоих лагерях были важные и интересные для меня люди, однако от их работ я не получал по силе тех же эмоций, которые я получал от Ван Гога, Сезанна или Джакометти.

В конце 1960‑х я начал общаться с художниками, которых теперь называют неофициальными — семьёй Кропивницких, Борисом Свешниковым, Николаем Вечтомовым… В то же время, работая в Студии Нивинского, я встречал Олега Кудряшова, Кирилла Мамонова, Бориса Кочейшвили, Дмитрия Бисти, Эрнста Неизвестного. Многие мои сверстники в это время вступали в МОСХ и спрашивали, почему бы и мне этого не сделать, но я не хотел вступать ни в одну команду. Впрочем, написать заявление в МОСХ мне всё‑таки пришлось — в 1983 году, когда меня стали выселять из комнаты, и нужна была некая бумага, чтобы получить дополнительную площадь. Другой прибыли я не искал. Зарплаты было достаточно, нужна была только автономия.

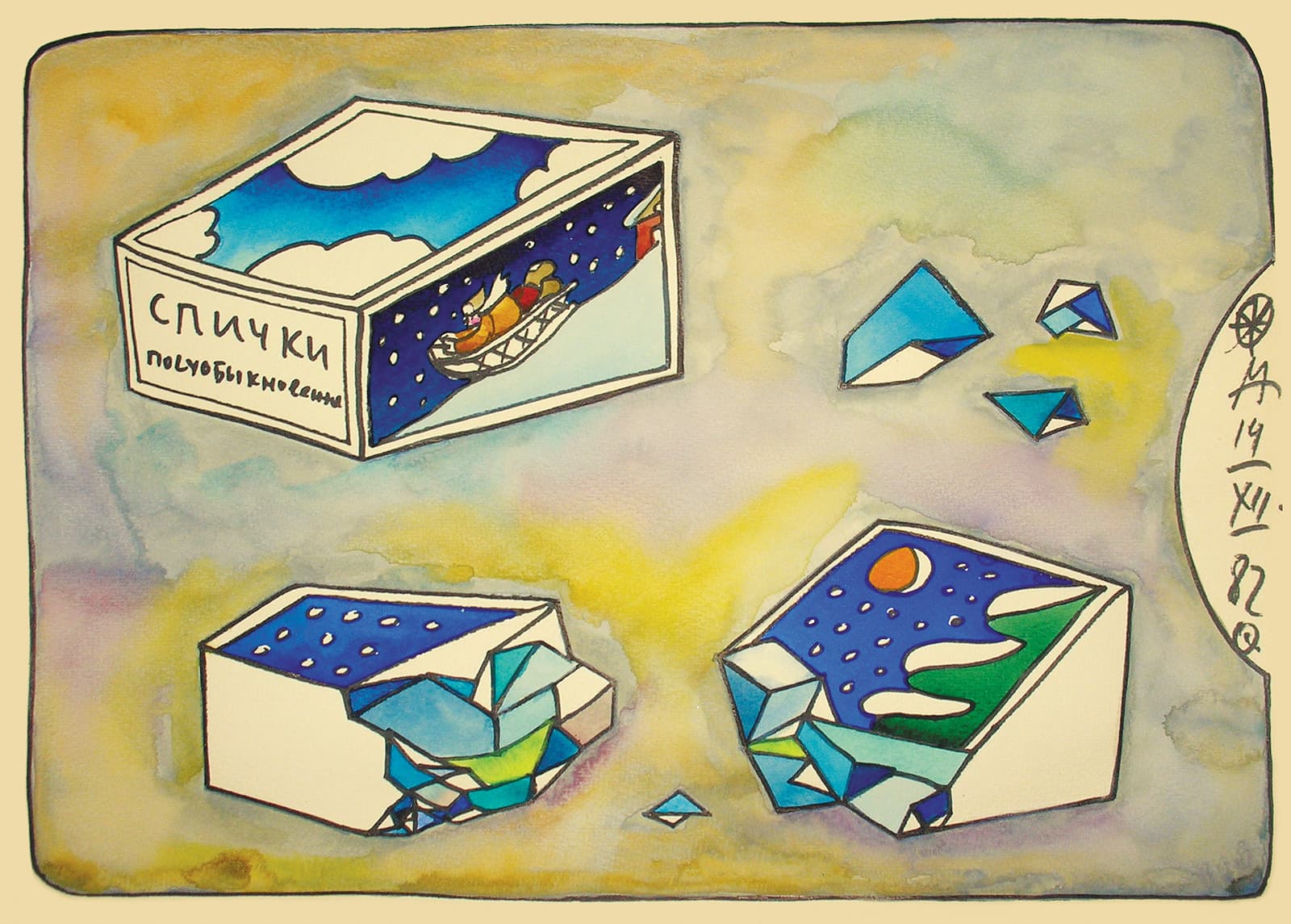

Однажды, году в 1973‑м, мы сидели у Эрнста Неизвестного, и к нему зашёл Александр Зиновьев, посмотрел мои акварели и сказал: «Ты с этим искусством никогда не проживёшь, ты давай социальную критику». Но для меня в тот момент соотнести два цветовых пятна по тону и «температуре» цвета было в тысячу раз важнее, чем рассказать анекдот. Я делал только то, что мне нравилось, и это ценил. Я помогал большому количеству художников создать в гравюре то, на что они потратили бы много времени, осваивая технологию офортного и печатного процесса. Это Рогинский, Лион, Янкилевский, Целков, Женя Измайлов, Юрий Куперман, Вадим Космачёв и многие другие.

В 1980‑м меня пригласили в Полиграфический институт, и там я потерял очень много времени, пытаясь передать свои знания. Молодёжи гравюра была малоинтересна, они хотели рвать холсты, делать инсталляции, они хотели сильного воздействия на зрителя.

Осознание, что икону и писсуар я не могу поставить в одно «художественное пространство». Что же касается меня самого, я просто знаю то, что делаю, и люблю то, чем я занимаюсь. Каждый день для меня — это любовные отношения с материалом, со светом, со своей темой. Может быть, я даже заблуждаюсь во всех своих идеях и мыслях, но они принадлежат мне, и я никого не буду винить в этих заблуждениях.

На самом деле художник становится художником только в конце жизни. Уже нет жизненной силы, которая многих покоряет, амбиций, стремления общаться с теми другими и третьими, быть в пене, наверху, всё это заменяет мудрость. Посмотрите последнего Тициана, последнего Рембрандта, Сезана, и вы увидите, что они уже никого не хотят удивить. Художник — это тот, кто никого не хочет поразить, он сам поражён своим бессилием и многозначностью мира, в котором живёт, сохраняя восторженное отношение к нему…

Записала Аля Тесис.