Практики эскапизма в позднем СССР

«Практики эскапизма» — дискуссия, состоявшаяся в рамках образовательной программы выставки «НЕНАВСЕГДА. 1968—1985» в Третьяковской галерее. Мы публикуем её фрагмент, где участники обсуждают, что такое советский эскапизм, что в нём вообще советского, как он возник и почему оказался очень продуктивным для официального, неофициального и всего последующего российского искусства. У участников этой дискуссии разное видение, и дело, видимо, в том, что искусствовед Кирилл Светляков берёт в качестве отправной точки официальную советскую реальность и говорит о массовом побеге из неё, а художник Ирина Нахова явно воспринимает как подлинную ту реальность, которую своими силами создавали неофициальные художники, в то время как советская картинка кажется ей вторичной

Кирилл Светляков

Искусствовед, куратор, арт-критик, заведующий отделом новейших течений Государственной Третьяковской галереи. Исследователь, писатель, директор Учебно-научного центра по изучению русской культуры ХХ века им.

Ирина Нахова

Живописец, график, художник книги, автор инсталляций и представитель московского концептуализма

Кирилл Светляков: Наша тема приобретает важность именно в 70‑е годы, когда эскапизм становится массовым. Ещё один массовый феномен той эпохи — сериалы, и одним из первых стали «Семнадцать мгновений весны» 1973 года — фильм, который собрал у телеэкранов всю страну и парализовал её. Когда шли показы, улицы пустели, люди смотрели «Штирлица» и, конечно, идентифицировали себя с главным героем. Идентифицировали потому, что «Семнадцать мгновений весны» — это фильм вовсе не о Второй мировой войне, это фильм об эпохе застоя. Это фильм о двойной жизни и о двойном сознании. Я очень люблю этот сериал, и режиссёр Татьяна Лиознова подробно в нём показывает именно повседневность главного героя: он гладит собаку, он общается с друзьями по работе, которые на самом деле его враги — в самом высоком смысле. Мы знаем, что Штирлиц хороший работник, хотя до конца не понимаем, чем он вообще занимается на своей работе, разве что ходит по кабинетам. И именно этот герой задаёт определённый модус советского существования, потому что тысячи людей ощущали себя такими же штирлицами в советской реальности, только ими это существование уже не воспринималось как подвиг.

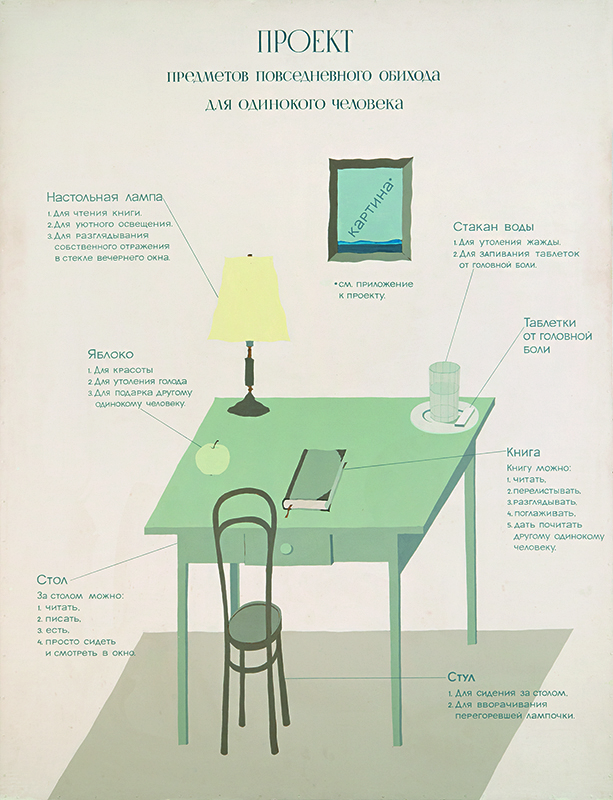

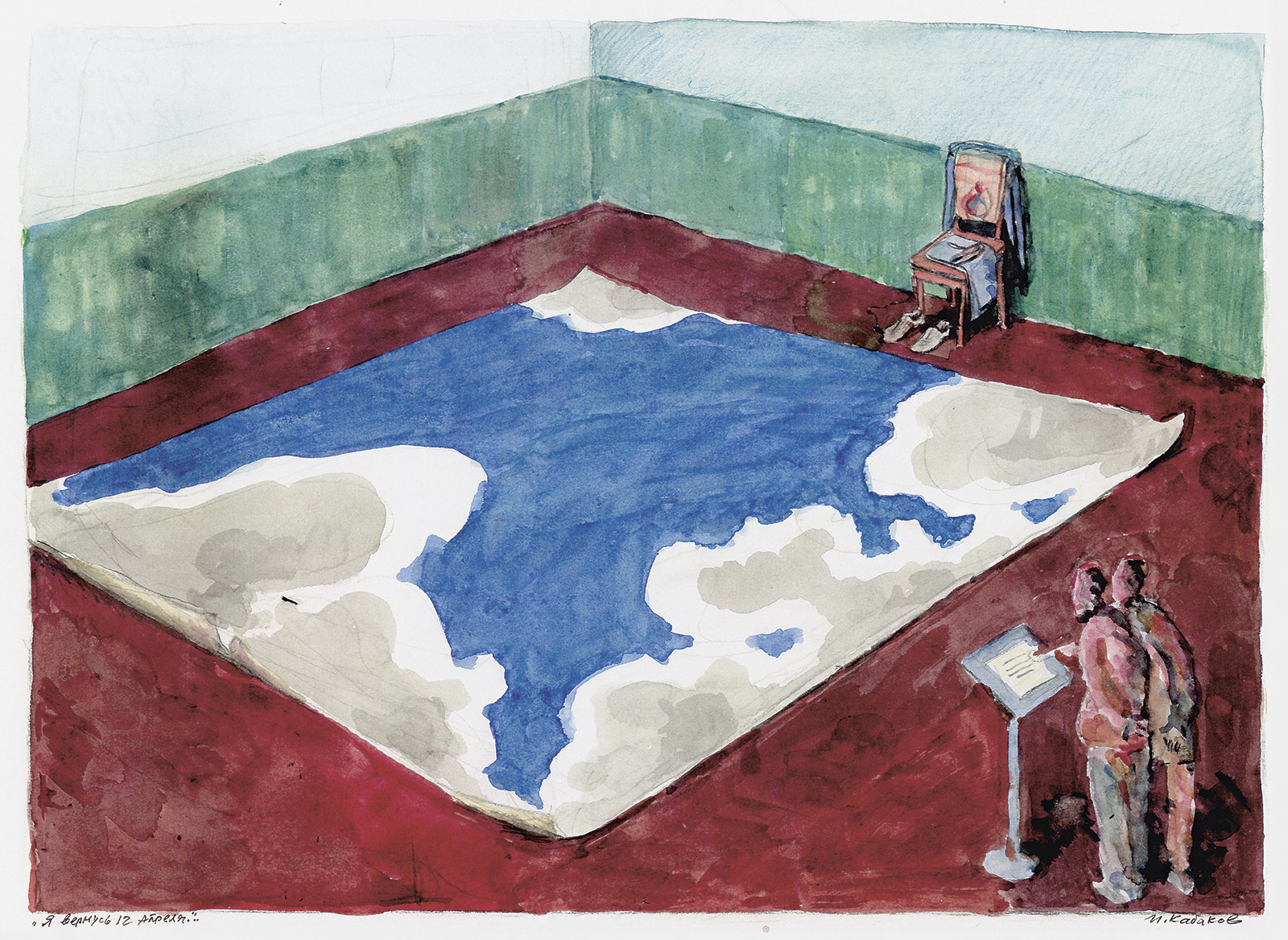

Можно долго рассуждать, откуда у человека в ту эпоху возникает ощущение пустоты. Вроде бы его жизнь налаживается, вокруг вещают о космосе, о гигантах индустрии, о БАМе, — а ему кажется, что с ним это уже никак не связано, что всё живёт какой‑то отдельной жизнью. Человек 70‑х и 80‑х не может выстроить баланс между приватным и публичным. Так возникает эскапизм: каждый строит свои миры. Одни уходят в престижное потребление, разыскивают, например, редкие виниловые пластинки. Другие занимаются безумным коллекционированием — собирают обёртки от жвачки, деревянные коряги… чего только не было в советских квартирах. Кто‑то придумал замечательную метафору — пещера Аладдина, которую каждый создавал из всего, что было ему доступно. Отсюда, кстати, образ безумного коллекционера у Ильи Кабакова. Коллекционирование — это следствие культа приватности, который и сам следствие эскапизма, того, что люди не находили себя в реальной жизни.

«Семнадцать мгновений весны» — это фильм вовсе не о Второй мировой войне, это фильм об эпохе застоя. Это фильм о двойной жизни и о двойном сознании. Мы знаем, что Штирлиц хороший работник,

хотя не понимаем, чем он вообще занимается на своей работе, разве что ходит по кабинетам

В это же время останавливаются социальные лифты, работавшие в 60‑е, происходит массовое бегство в маленький ближний круг, в фантастические миры, которые придумывают себе люди. Очень важно, кстати, что каждый в это время хотел быть интересным человеком, и очень жаль, что эту потребность мы утратили сегодня. Но тогда каждый дворник мечтал быть философом, каждый хотел быть интересен и хотел придумать себя. Этот момент придумывания себя очень важен для 70‑х, поскольку в 60‑е люди знали, кто они, — фронтовики, молодёжь, будущие космонавты, — они ощущали себя представителями определённой социальной группы. А в 70‑е ты уже не понимаешь, кто ты. Стирание идентичности и приводит к придумыванию собственного образа и мира, в котором ты на самом деле живёшь. И на самом деле этот опыт был очень интересным.

Ещё один важный аспект эпохи — нарциссизм. Конечно, ещё Фрейд в 1917 году писал о нарциссической травме современного человека. Однако именно в 70‑е эта травма становится отчётливо видна: люди любуются собой, они себя любят. Может быть, сегодняшние мы такие неинтересные, потому что мы себя не любим. А вот семидесятники любуются собой, например, через шедевры мирового искусства. Это хорошо видно, например, у Тарковского. Даже в официальной живописи возникают отражения в зеркалах, какие‑то постоянные проекции, любование собой, скажем, через шедевры Леонардо.

Этот материал мы проиллюстрировали не только работами российских художников советского периода, но и теми, что были сделаны уже после распада СССР, когда многие наши авторы переехали в Париж, Нью-Йорк или Кёльн. Эпоха застоя закончилась, а желание вырваться из душной реальности у художников сохранилось, приобретя уже экзистенциальный характер.

Ещё советский человек может любоваться собой через друзей. Ведь с нарциссизмом связан ещё один момент, которого не было в 60‑е, — элитарность. Все чувствовали себя представителями элитарной группы единомышленников, но не как социальной категории, например, номенклатурных работников или дипломатов. Это была игра в элитарность интеллектуалов или групп, связанных с престижным потреблением. Она оказалась разлагающей для демократического общества, я имею в виду демократию общения между разными людьми, которая существовала в 60‑е и была утрачена потом. Впоследствии элитарность только нарастала, и сейчас мы видим гигантское расслоение между узкой привилегированной группой и всем остальным обществом. Но в 70‑е элиты могли если не конкурировать, то по крайней мере позиционировать себя по‑разному.

Уже в перестройку был снят очень важный фильм, который всех зацепил, — «Собачье сердце». Владимир Бортко в нём нащупал определённый нерв, поскольку массовый зритель у экранов почему‑то идентифицирует себя не с Шариковым, а с профессором Преображенским. Это свидетельствует не только о том, что люди забыли, откуда взялись, но что изменился общий культурный уровень. Так вот, эта эволюция советского общества от идеологии коммуны к новой элитарности произошла через феномен застоя. И эскапизм отчасти всё‑таки сопряжён с нарциссической проблемой, просто потому, что если человек не хочет влипать в какую‑то историю, чаще всего он считает себя выше её.

Если рассматривать ещё образцы массового кино, то, например, «Служебный роман» соцреалиста Рязанова — это ирония над проблемой публичного человека в частной жизни, конфликт между публичным и приватным. Работники НИИ статистики на службе красят губы, занимаются домашними делами — у них полностью стёрты границы между публичным и приватным. Единственный человек, который по‑настоящему работал в этом учреждении, — директор. И то, найдя любовь, она всё забросила. И этому фильму почему‑то дали госпремию.

Ещё важна тема измены и второй жизни, потому что человек, который ведёт двойную социальную жизнь, вероятнее всего, будет вести и двойную личную жизнь, как в «Осеннем марафоне» Данелии. Измены главного героя, придумывание им историй — это кажется абсолютным продуктом своего времени. Оказывается, что даже в своей приватной жизни ты можешь умудриться вести вторую жизнь. Интересным мне видится здесь то, что если человек ведёт двойное существование, оказывается, рано или поздно его семейная жизнь тоже разделится на официоз и на приватность. Рано или поздно вот так же он эту же систему отношений принесёт в свою семью, и у человека появится семья как некая обязаловка и что‑то другое — для души. То есть это дробление бесконечно, даже свою квартиру он рано или поздно будет воспринимать как публичное пространство и будет бежать и оттуда. Поэтому эскапизм — это не естественная форма существования, она экстремальная. Не пытайтесь повторить это, иначе увидите Вавилон у себя дома, вы принесёте его домой.

Если человек ведёт двойное существование, оказывается, что рано или поздно его семейная жизнь тоже разделится на официоз и на приватность: у человека появится семья как некая обязаловка и что‑то другое — для души

Ирина Нахова: Кирилл описал ситуацию с культурологической перспективы. И я в этом ракурсе вынужденно оказываюсь в позиции препарируемого кролика, то есть позднесоветского человека, поскольку эти годы были временем моей молодости. А, как вы знаете, время твоей юности всегда прекрасно, независимо от эпохи. Так и для меня годы учёбы, освоения новых практик, открытия мира, были вполне счастливыми. Застой наступил для меня уже в поздний брежневский период, в начале 80‑х, когда я уже что‑то знала и понимала.

Однако я зайду немного с другой стороны. Действительность, как и сказал Кирилл, была достаточно жёсткой, и в то же время экономически все были в более-менее равном положении, всё стоило дёшево и сама жизнь была довольно дешёвой. У всех были возможности поступить в институт, и если ты знал, чем хочешь заниматься, ты мог это осуществить. И мы не уходили от действительности, мы совершали совершенно сознательный выбор того, чем хотим заниматься.

Например, я быстро поняла, что не могу участвовать в общественной жизни и не хочу поступать в институт, чтобы изучать марксизм-ленинизм. Я довольно рано нашла свой путь, решила, что стану художником, и стала искать единомышленников. В это время единомышленников находили довольно легко. Те маленькие группы, о которых рассказывал Кирилл, конечно, можно называть эскапистскими, но в то же время это были группы людей, которые хорошо понимают, чем они занимаются. Кирилл описывал неосознанный эскапизм советских людей, который заключался в просмотре сериалов, может быть, сюда же относится алкоголизм. Но есть и другая, активная форма эскапизма — когда человек сознательно занимает такую позицию, он любит свою профессию, своё занятие, уходит в него и позиционирует себя через него.

Но, конечно, то, что при этом человек не принимает участия в социальной жизни, воспринималось советскими властями как диссидентство. И вот странная вещь — вроде бы ты занимаешься своим делом, но в частной квартире, в своём собственном пространстве, ты не выходишь с этим к людям. С одной стороны, это вынужденная позиция, чтобы сохранить себя как человека или как художника, но с другой, внешней стороны, она представлялась позицией противостояния: ты не маршируешь вместе с нами — значит, ты против нас. Ты не состоишь в МОСХ, ты неизвестно чем занимаешься в своей квартире, к тебе приходят друзья, может быть, вы что‑то там обсуждаете на кухне, — всё это уже подозрительно. Вы не на виду, не поднадзорны — а это очень подозрительно. И, конечно, поэтому кухни становятся оазисами культуры и того самого элитизма, о котором говорил Кирилл.

При этом слово «эскапизм» обычно несёт в себе негативные коннотации, но здесь не было побега: художники, поэты, музыканты, философы, интеллектуалы вели очень насыщенную жизнь на этих кухнях. Это был способ выживания в распадающемся обществе. Это было огромное, бесконечно тянущееся время, когда мы могли читать не отрываясь «В поисках утраченного времени» или всего Томаса Манна, слушать с утра до ночи целиком все баховские кантаты и, как говорил Кирилл, гордиться собой, поскольку мы это делаем. Не гордиться деньгами, которые зарабатываем, а гордиться собственными знаниями, собственными возможностями. В этом смысле время было благодатным, поскольку если в семье кто‑то получал 40—60 рублей, он уже мог кормить других, и многие художники счастливо не работали. Или же занимались, как я и как все подпольные художники, книжной иллюстрацией. Тогда можно было делать одну книжку в год, работа над которой занимала, предположим, два месяца, а остальное время — заниматься творчеством и, кстати говоря, готовить перестройку.

Кирилл Светляков: Как вы ее готовили? Вы её на кухне готовили?

Ирина Нахова: Знаете, мы её на самом деле на кухне готовили. Да, никто не знал, что она произойдет. Никто и не думал, что скоро конец Советского Союза. И тем не менее каким‑то образом вся эта интеллектуальная жизнь, которая осмысляла происходящее даже в очень, может быть, неадекватных формах, всё равно готовила то, что произошло после.

Казалось, что застой будет длиться всегда, бесконечна эта чудовищная серость, на улице всегда шёл снег или дождь. Я не могу уехать за границу, не могу увидеть что‑то новое. Я могу сделать только то, что я могу сделать у себя на кухне или в квартире

Я, например, проводила неосознанную перестройку в собственном доме. Что я могла тогда сделать? Ничего. Казалось, что застой будет длиться всегда, бесконечна эта чудовищная серость, на улице всегда шёл снег или дождь. Я что‑то знаю, но сижу дома. Я не могу уехать за границу, не могу увидеть что‑то новое. Я могу сделать только то, что я могу сделать у себя на кухне или в квартире. Это было абсолютно естественным желанием энергичного человека — переделать собственное пространство, жест, абсолютно необходимый для меня. Моя депрессия лечилась перемещением мебели в доме, я могла убрать из комнаты всё, сделать пространство совершенно другим. Это было желанием переделать жизнь, построить новое даже в таких невозможных условиях.

Кирилл Светляков: Мне кажется, что это всё‑таки не переделка жизни, это именно создание своего альтернативного Алисиного пространства, этакой кроличьей норы, как в «Алисе в Стране чудес». Это и есть бегство, и оно не предполагает, что трансформация собственной норы будет как‑то транслироваться в реальность, это построение иного фантастического мира, источником которого, я бы сказал, был Рене Магритт. Его картины стали моделью сознания, превращения живописной плоскости в энвайронмент. Это был уход в картины Магритта.

Ирина Нахова: Я с вами не соглашусь, Кирилл, поскольку для меня это создание реального альтернативного пространства, в которое я могу путешествовать. Конечно, Рене Магритт был одним из наших любимых художников, но у него создание пространства посредством предметов было иллюстрацией определённых идей. Так и потом Илья Кабаков своими замечательными инсталляциями иллюстрировал идеи. Я же создавала пространство для моих собственных путешествий, энвайронмент, под который я могу выделить одну комнату в своей двухкомнатной квартире и в котором я могу побыть хотя бы пару недель.

В своей студии размером четыре на четыре метра я собирала работы, которые не могли туда поместиться, из кусочков, поскольку чем больше работа, тем больше ты соотносишь собственное тело с тем, что делаешь. Так что это не маленькая умозрительная вещь Рене Магрита, это желание другого пространства, того, чего нет, выход куда‑то.

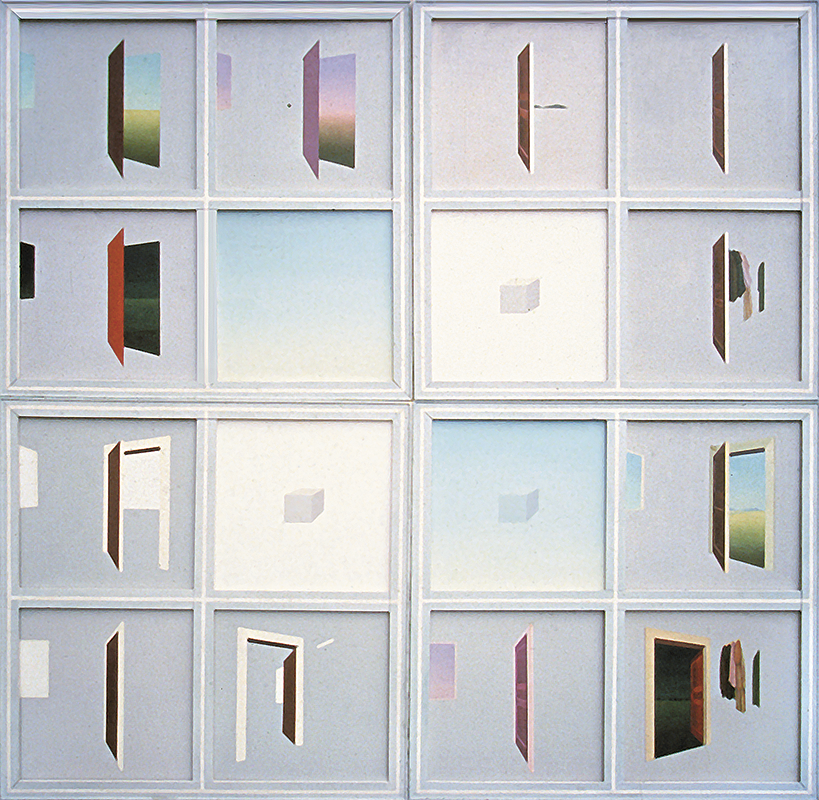

Кирилл Светляков: Ирина, такие работы всегда вызывают у меня ощущение, как будто бы художник вот в глухой плоскости картины нащупывает какую‑то дверку. Это как раз симптом 70‑х годов — поиск заветной дверки, окошка, дырки в картине, куда можно уйти. Это есть у вас, у Виктора Пивоварова, у Ивана Чуйкова. Как у Буратино за маленькой дверцей скрывается волшебный театр. Другое дело, что за одной дверкой может оказаться другая, эти дверки можно открывать и открывать и никогда не прийти, потому что нет волшебного театра, только дверки.

Ирина Нахова: То, что вы описываете, — это работа с поверхностью холста, анализ того, как строится классическая и неклассическая картина, попытка разобрать её на элементы, причём вполне отрефлексированная и самоироничная. По-моему, это не романтическое представление о реальности и уход от неё — это работа топором и мотыгой.

Кирилл Светляков: Я бы не сказал, что топором. Там отмычки, вы их скальпелем открываете.

Ирина Нахова: Как вы понимаете, мне по‑прежнему не хочется выступать в качестве подопытного кролика из 70—80‑х, а наше обсуждение почему‑то всё время в это скатывается. Возможно, я сделала что‑то важное в это время, но я живой художник и продолжаю заниматься искусством, и для меня оно сегодня такой же эскапизм, каким было и тогда. Например, сегодня мы с вами находимся в совершенно эскапистской ситуации, сидим в своих…

Кирилл Светляков: Окошках и комнатах.

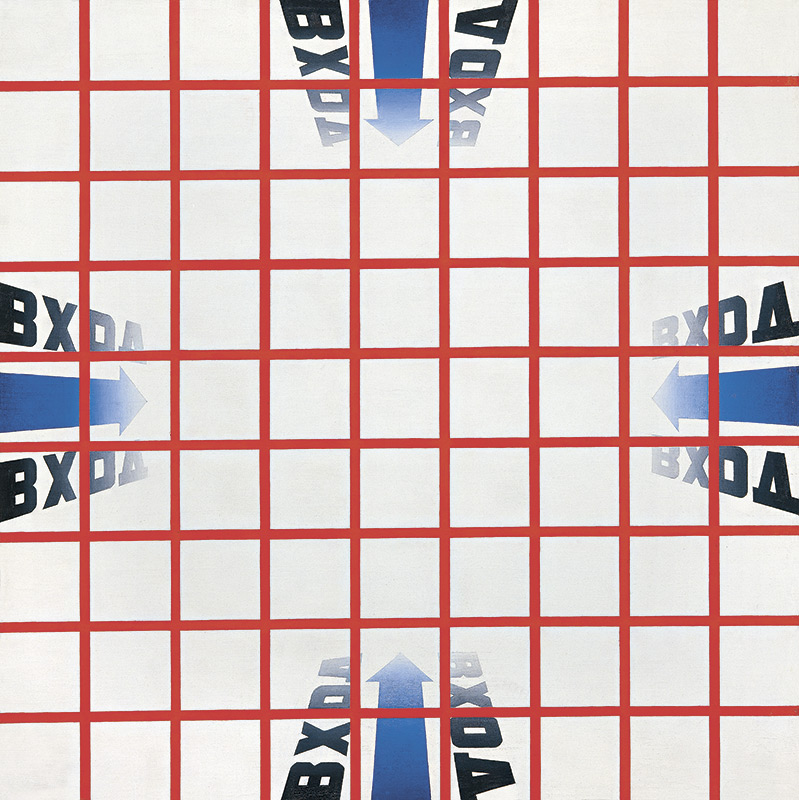

Ирина Нахова: И представляем собой говорящие головы. Что это, если не эскапизм? Эскапизм, я бы сказала, вынужденный, как было и тогда. Знаете, я почему‑то вспоминаю «Клетки» Луиз Буржуа. Как раз в связи с этими работами можно было бы поговорить об эскапизме: что значит быть внутри клетки и вне клетки, где зритель, где тюремщик, где автор, где пролегают границы и что есть границы. Сегодня у нас всё закрыто, невозможно никуда поехать — это границы. Говорят, что когда заболеваешь, лишаешься вкуса и обоняния, — это ещё одно ограничение. Так что такое граница — это предел или это повод для размышления, для осмысления пространства, которое может ощущаться тактильно? Я бы сказала, что ощущение пространства очень важно сейчас, и оно будет всё больше и больше занимать остатки наших чувств.

Кирилл Светляков: Я бы сказал, что тогдашнее сидение в квартирах было очень продуктивным.

Ирина Нахова: Да, безусловно.

Кирилл Светляков: И переживание границ в СССР тоже было продуктивным, поскольку границ было много, например, границ того, о чём нельзя говорить на публике. За этим переживанием стояла экзистенциальная философия, Кафка и Сартр. Так что ощущение себя в замкнутом пространстве приводило к очень серьёзным результатам, едва ли сегодня возможна такая продуктивность.

Причём сегодня, в условиях политизированного мышления, легко описать через эскапизм всё, что противоречило Советскому Союзу. Но, мне кажется, это было бы упрощением, поскольку именно советская цивилизация дала людям элементарное образование, приватность и время для того, чтобы заниматься самореализацией. Правда, к этой самореализации советская цивилизация действительно была не готова. Иногда происходившее сравнивают с развитием теневой экономики, которая в какой‑то момент стала такой огромной, что начала влиять на экономику реальную. И да, СССР уже не мог контролировать ситуацию, не отвечал возросшим культурным потребностям.

Капитализм мог бы их индустриализировать. Возьмём Дэвида Боуи, с его масками, психозами, множественными личностями, казалось бы, появление такого персонажа противоречит системе, но выяснилось, что его персонажей тоже можно продавать и тем самым вписать в систему. В Советском же Союзе новые герои себя не находили, их воспринимали как чудаков, они жили в своём параллельном мире. Запрос на них возник только в перестройку. Тот же Олег Янковский создал целую галерею героев эпохи застоя, включая барона Мюнхгаузена, который непонятен окружающим, который придумывает свой мир и пытается предложить его реальности, но жить с ним никому не удобно, а сделать из него эстрадного фрика как‑то не получается. Это был и результат развития советского общества, и его тупик, поскольку оно оказалось неспособным сделать хотя бы шага навстречу этим новым странным людям.

Олег Янковский создал целую галерею героев эпохи застоя, включая барона Мюнхгаузена, который придумывает свой мир, но жить с ним никому не удобно, а сделать из него эстрадного фрика как‑то не получается

Ирина Нахова: Мне немного смешно так говорить о публике. Конечно, подпольные художники и правда варились в собственном соку, их общество было очень замкнутым. Но вот представление публики о том, что было скрытым за занавесками, о происходящем на этих кухнях, было совсем другим. Публика ждала откровений, открытия чего‑то запрещённого, художники были для неё героями, демиургами, поэтому огромные очереди стояли на ту же Малую Грузинскую. И эскаписты, которые неизвестно чем занимались, становились очень важными фигурами. Это положение сохранялось до перестройки, когда всё открылось и стало схлопываться. Ожидания публики от художника были гораздо выше, чем та реальность, которую она увидела. И в западной культуре, мне кажется, происходило то же самое: эскаписты, которые замкнуто занимались своим творчеством, стали культовыми фигурами. По-моему, это очень позитивные практики эскапизма.

Кирилл Светляков: Круг художников, который формировался вокруг галереи Лео Кастелли, не был эскапистским, они были в привилегированном положении, ориентировались на индустриальную культуру и были прекрасно социализированы. Но, действительно, были и другие авторы — Роберт Смитсон, Уолтер Де Мария, Роберт Моррис, — своего рода отщепенцы. Их, кстати, не сразу взяли в музеи. Когда наши нонконформисты общаясь с сотрудниками МоМA, рассказывали, как в 70‑е их не брали в музеи, американцы их утешали: «Вы знаете, у нас ваших современников тоже не брали. Так что не волнуйтесь, рано или поздно берут обычно».

Даже саморазрушение совершалось во имя высокой цели. Надо было не просто сказать: «Я в этом не участвую» и отойти в сторону, надо было противопоставить себя этому миру

Ирина Нахова: Хороший художник — мёртвый художник, как известно.

Кирилл Светляков: Но среди тех, кто потом попал в музеи, были эскаписты, отщепенцы, люди, которые принципиально не хотели участвовать в арт-индустрии. Уже потом эта индустрия сама начала за ними гоняться. Уолтер Де Мария вообще не пускал на свои объекты журналистов, хотя они готовы были платить ему деньги. Вы можете сейчас представить себе художника, который откажется от присутствия СМИ на открытии? Ни один не откажется. Даже Бэнкси работает с медиа — другим, изощрённым способом, но работает. А Уолтер Де Мария говорил, что ни одной камеры у него не будет, потому что иначе не родится произведение. Так что и на Западе был последовательный эскапизм, который хорошо конвертировался во что‑то…

Но в этой ситуации логичен вопрос, так что же тогда советского в советском эскапизме? И мне кажется, что советского здесь — сама романтическая форма, которая предполагает, что виноват не я, а виновато общество. Это знал каждый советский школьник: если не учил, можно произнести эту мантру. Мантра задавала определённую модель мышления, молодые люди знали, что виновато общество, а они себя с этим обществом, как Печорин, как Чацкий, как герои Толстого, конечно, не идентифицируют. Это удивительный парадокс советской образовательной системы, под этим был серьёзный идеологический фундамент. Даже саморазрушение совершалось во имя высокой цели. Надо было не просто сказать: «Я в этом не участвую» и отойти в сторону, надо было противопоставить себя этому миру. Этот пафос и был советским.

Ирина Нахова: Эскапизму нас учили, мне кажется, с самого детства: родители предупреждали, что можно говорить в школе, а что нет. Когда мы читали газеты, то знали, что написано между строк и как себя в связи с этим нужно вести. Советской была именно эта обучающая составляющая, замешанная на идеологии: как не попасть в ловушку, как выбраться из клетки, как быть Зайцем из «Ну, погоди!». Не думаю, что на Западе родители учат ребёнка, как ему не попасться. А то, к чему подготовили нас старшие в Советском Союзе, — уникальный опыт.