Арт-группировка «ЗИП»: «Здесь просто странники, возможно, со странностями»

Недавний проект арт-группы «ЗИП» рассказывал о таинственных технокрестьянах, живших на Кубани в начале ХХ века и исчезнувших оттуда вместе с тремястами гектарами плодородной земли. По версии художников, крестьяне покинули нашу реальность на волшебном технологическом острове, наподобие Лапуты, потому что не могли жить здесь так, как считают правильным. По нашей просьбе с участниками группы поговорила куратор Алиса Багдонайте, работавшая с ними в ЦСИ «Заря» и в фонде «Голубицкое». Готовясь к интервью, она осознала, что и те проекты были так или иначе связаны с темой эскапизма

Евгений Римкевич: Речь в этих проектах шла не совсем о сознательном желании отделиться от общества или сбежать от реальности. Просто существуют объективные факторы: Владивосток находится далеко от европейской части России, он чувствует себя оторванным от происходящего в Москве не только за счёт расстояния, но и из‑за разницы часовых поясов, сложно с кем‑то созваниваться или в зум выходить, когда между вами восемь часов. Владивосток сложно интегрировать в какую‑то московскую или условно исходящую из центра историю, хотя он принадлежит тому же государству. Также и комната хикикомори — это же не темница, а добровольное уединение с целью обустроить всё как ты хочешь, в том месте, где находишься. Так что здесь не совершается побег, ты в этом положении изначально находишься, это твоя данность, поскольку ты далеко от центра, но даже это дистанцирование — очень условно, оно работает, только если соизмерять свои действия с тем, что происходит в столице.

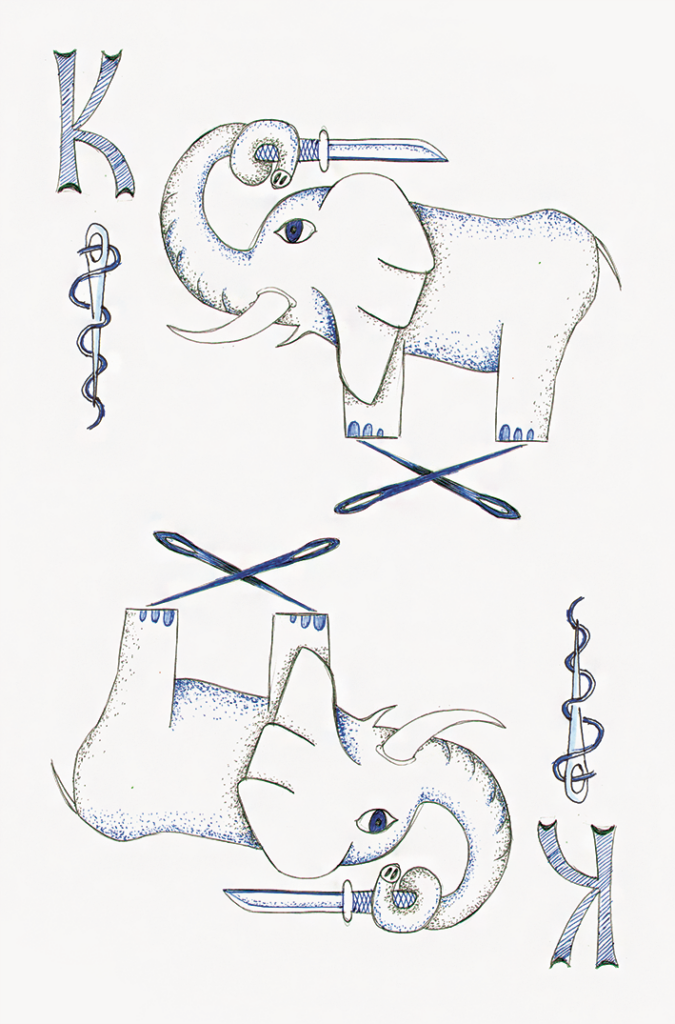

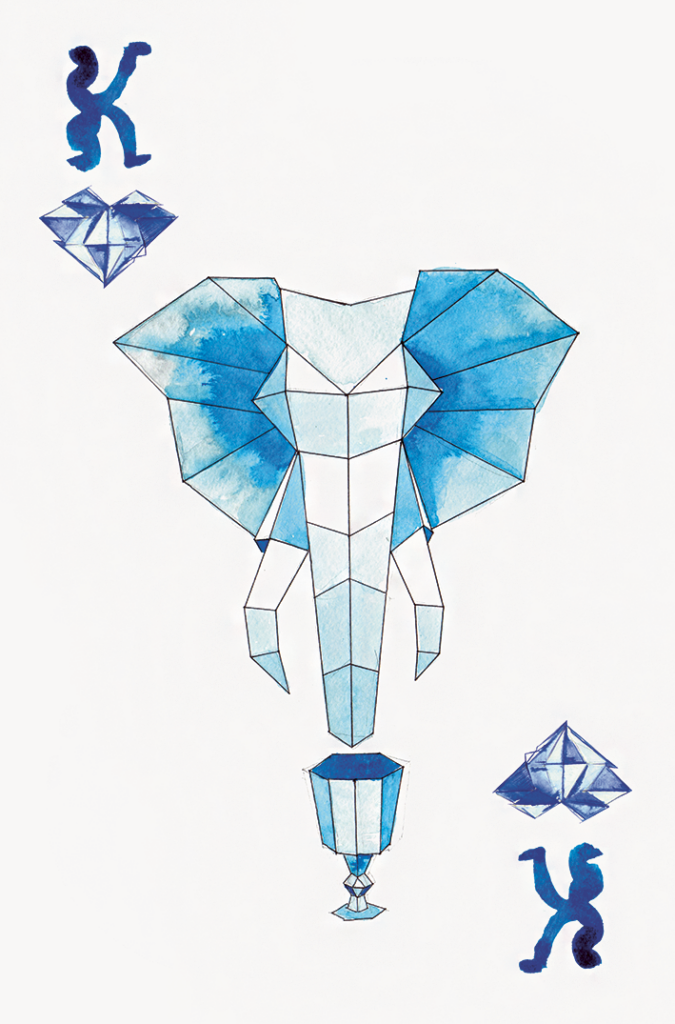

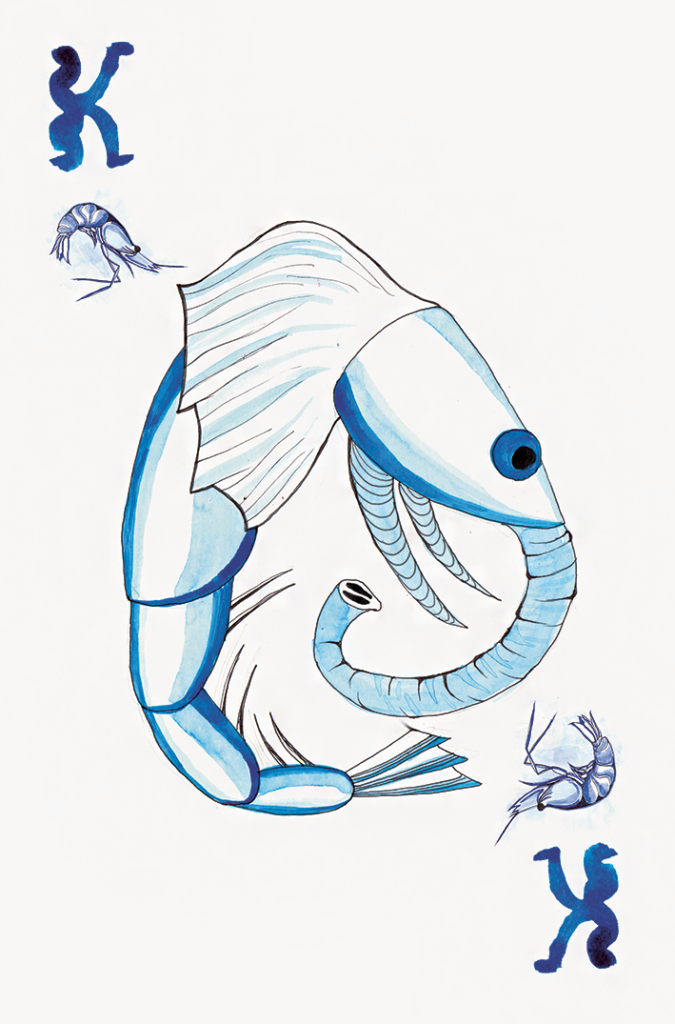

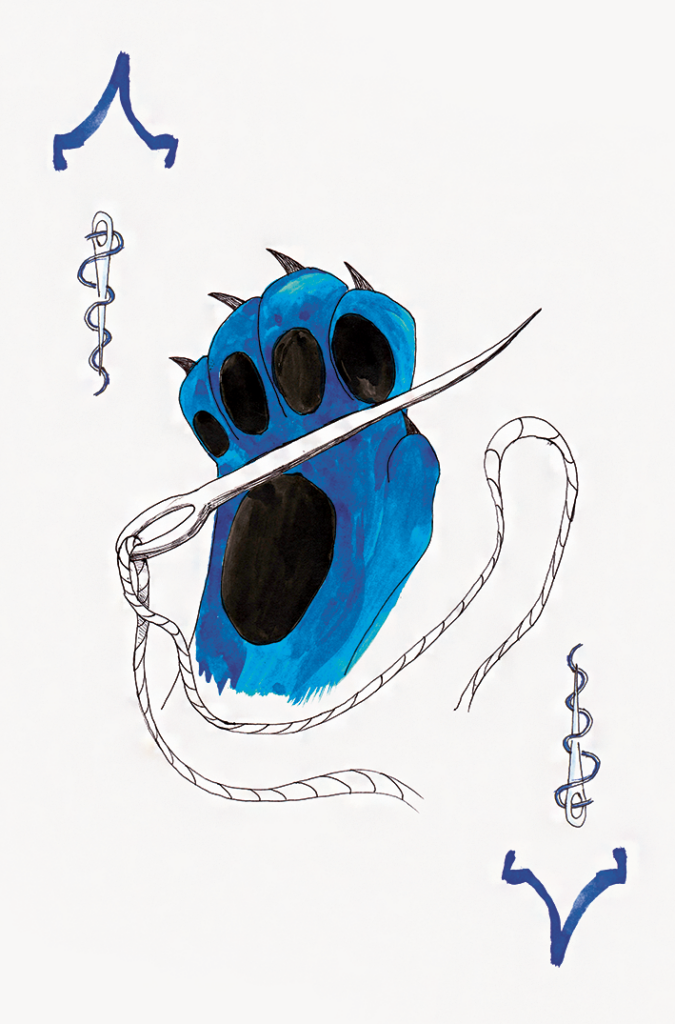

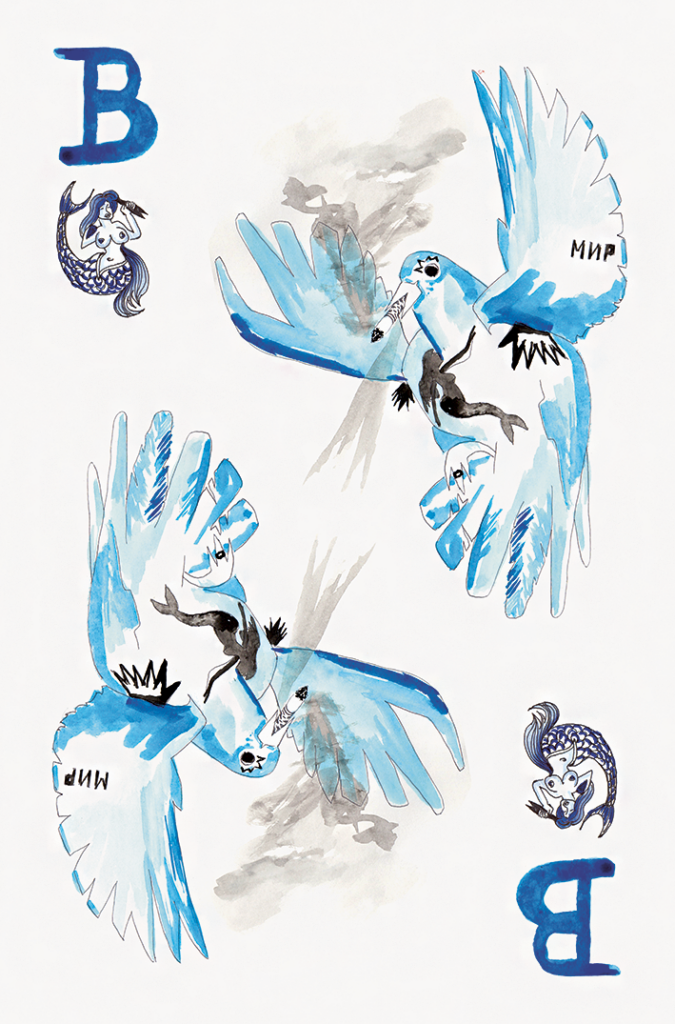

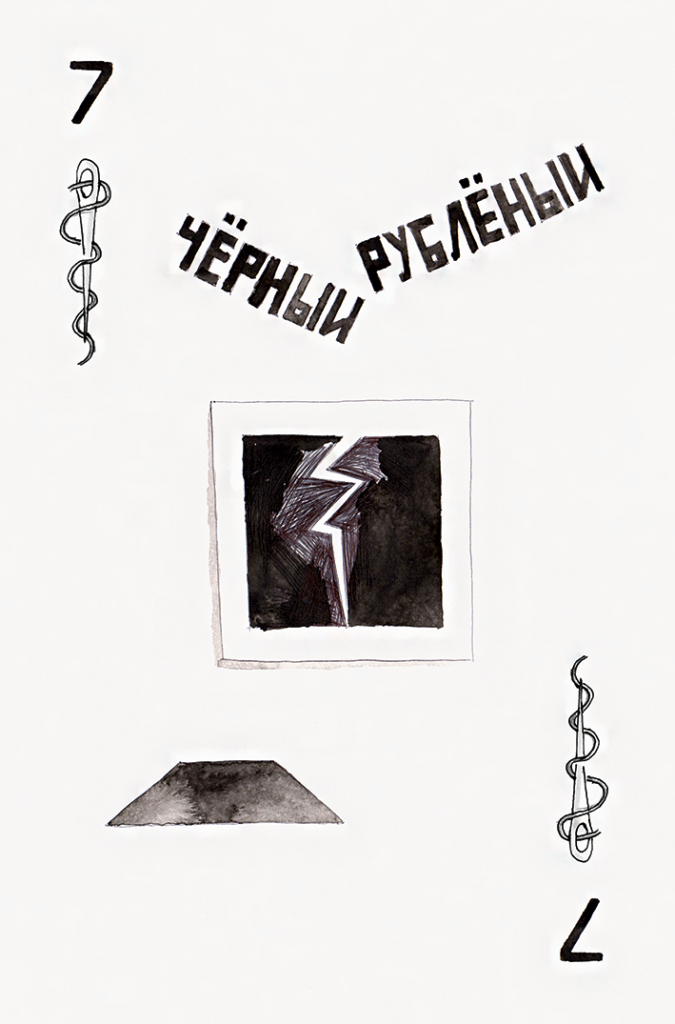

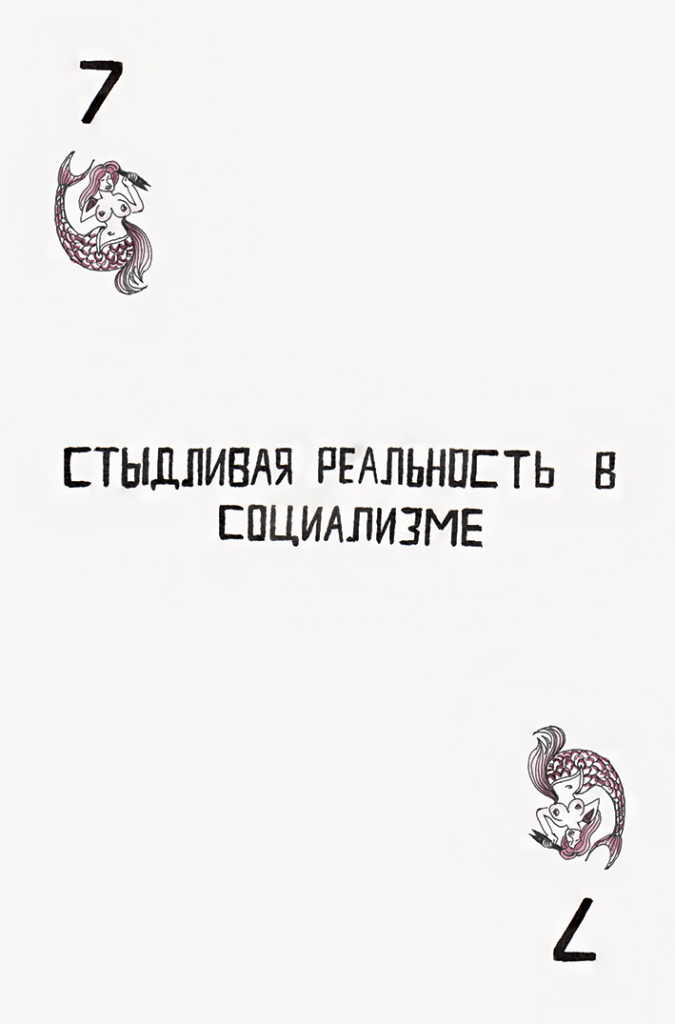

Хрустальный тигр

Тотальная инсталляция «Хрустальный тигр» отсылает к названию единственного казино во Владивостоке. Для этого проекта художники арт-группировки «ЗИП» даже нарисовали собственную колоду карт — ими мы и иллюстрируем этот материал.

Степан Субботин: Тюрьма тоже была связана с местным контекстом. Когда мы изучали историю Владивостока, то узнали, что через город провозили заключённых. Либо их оттуда дальше отправляли, либо они оставались во Владивостоке, то есть тема тюрьмы вплетена в прошлое города. Кроме того, нас очень интересует тема сообществ, разного рода анархических, синдикалистских объединений, коопераций — как они возникают? И когда человек попадает в тюрьму, он часто оказывается частью определённой социальной группы, к которой продолжает принадлежать и после окончания срока. «Хрустальный тигр» — как раз обозначение некоего воображаемого сообщества, для которого нам нужно было придумать знаковую систему. Ты приходишь на выставку и через туалет попадаешь в анфиладу комнат. Там у тебя два варианта: либо повернуть назад, либо пройти её до конца. И вот ты уже набил себе татуировку, поиграл в казино, отсиделся в комнате хикикомори. Но ты выходишь и видишь, что это была грубо сколоченная из досок, фанеры и гипсокартона конструкция. Пока находишься внутри, ты думаешь, что это нечто реальное, целый мир со своими законами и порядком его прохождения, а когда выходишь, понимаешь, что это всего-навсего хлипкий сарайчик.

Евгений Римкевич: Это самодельная постройка. Не зря важным символом в этом проекте становится одна из татуировок Мишеля Фуко. Это прямая отсылка к его работам. Тем самым подчёркивается, что образ тюрьмы у нас — это не просто исправительное учреждение судебной системы, колония, где отбывают свой срок преступники. Тюрьма — это в принципе любой свод правил и законов. Фуко рассматривает в качестве тюрьмы детский сад и школу, армия — это тоже тюрьма. То есть тюрьма — это конструкт, который ты формируешь внутри себя или кто‑то его формирует для тебя.

Пока находишься внутри, ты думаешь, что это целый мир со своими законами, а когда выходишь, понимаешь, что это всего-навсего хлипкий сарайчик

Василий Субботин: Владивосток — это место, где можно по‑разному до голой жизни дойти, а потом, например, ощутить под ногами трамплин и оказаться уже в Америке. Мы работаем с местом, и оно нам диктует, что делать. Во Владивостоке мы показывали движение, где через комнату хикикомори, то есть через уединение, можно выйти за пределы реальности, понять её структуру, как она работает, выйти за её границы.

Евгений Римкевич: Она для пользы, потому что во Владивостоке ветра сильные, и если курить зимой, то можно простудиться.

Степан Субботин: Нам хотелось сделать пространство, отсылающее к сегодняшней временной архитектуре, пластиковым вентилируемым фасадам, которые так любят в России, владивостокским рынкам, местам встречи разных культур, поскольку Владивосток притягивает много иностранцев.

Евгений Римкевич: Странцев он притягивает. Иностранцы — это люди откуда‑то извне, иноземные, а здесь просто странники, возможно, со странностями.

Степан Субботин: Мы изучали историю крестьянства в Краснодарском крае, и нас очень впечатлила история отряда казаков, которые ушли со своим атаманом Игнатом Некрасовым искать собственный рай. После того как в начале XVIII века царские войска подавили булавинское восстание, эти люди ушли на Кубань, не желая подчиняться царской власти, и не подчинились ей никогда. И это совсем не те наряженные казаки, которых мы сегодня здесь видим, и не те, которых мы проходили в школьной программе и которые пришли прогонять адыгов, абхазов и крымских татар. Это казаки, которые пришли жить вместе с ними, и жить ради свободы.

Нас эта история очень вдохновила, и мы придумали технокрестьян, которые жили в районе колхоза «Маяк революции» где‑то между 1917‑м и 1920‑м годами и которые внезапно исчезли, прихватив с собой больше трёхсот гектаров земли. Как мы думаем, они взмыли в небо посредством технологического острова, который работает на энергии одуванчиков, наподобие Лапуты, — и это был такой акт эскапизма. Они исчезают из истории, чтобы им не мешали практиковать то, что им кажется важным. Они понимают технологию не как индустриализацию и внедрение машин в сельское хозяйство, они стремятся к поиску общих технологий совместного сосуществования с растительным и животным миром. Данные о них сгорели во Вторую мировую, и вот мы по крупицам собираем все свидетельства.

Мы даже стали издавать газету «Маруся-казачка», и сейчас во втором номере у нас очень много про перемещения народов, вольные и невольные. Людям часто приходится заниматься вынужденным эскапизмом. Например, адыго-абхазские народы вынуждены были перебраться в Турцию после Кавказской войны в конце XIX века. Те же казаки-некрасовцы были вынуждены уйти из родных мест, чтобы сохранить свою свободу и свои принципы. С Дона они перебрались на Кубань и вошли в подчинение к Крымскому ханству, с которым враждовала Россия, но которое позволило казакам создать свою республику, исповедовать свою религию и сохранить свои вольности. Потом они много странствовали в поисках собственного рая, вроде бы вернулись из Турции в начале ХХ века на территорию России. И вот наш проект «Сень Игната» — это способ деконструировать историю этого края, он про память места.

Степан Субботин: Идея технокрестьян у нас возникала в разговоре с Надей Стрига, это кураторка из Екатеринбурга, с которой мы тогда работали. Мы размышляли о кубановедении, ходили в Пушкинскую библиотеку, наткнулись там на статьи о забастовках 1905 года в Новокубанске, обнаружили, что здесь развивалось очень мощное анархо-коммунистическое движение. В начале ХХ века здесь было много анархистов: ячейки были в Новороссийске, в Краснодаре. В Армавире состоялись первые забастовки на спиртзаводе, и как раз оттуда, по нашей легенде, и вышли технокрестьяне. Чтобы рассказать о них, мы и придумали газету, поскольку газета была главным медиумом тех лет.

Евгений Римкевич: Газета — это самое мощное орудие просвещения и агитации, которое только существовало в начале ХХ века. Она дешёвая и быстро печатается, поэтому газета «Маруся-казачка» отчасти агитпросвет, отчасти — пояснения ко всему проекту в целом.

Степан Субботин: В этом сюжете очень важна тема раскола: казаки раскололись на тех, кто за царя и кто против. Потом был этап жёсткого расселения, даже геноцида адыго-абхазских народов, — и это травма, которая до сих пор не проработана. И нам кажется, что последствия всех этих расколов, непроговорённость прошлого — это основа тех проблем, которые есть у края сегодня. С этим можно работать, только изучая прошлое, рассказывая разные истории, или находя, или придумывая их.

Евгений Римкевич: По сути, технокрестьяне — это инструмент нашего краеведческого исследования. Решив поработать с историческим контекстом, расколами, непроговорёнными травмами, мы могли бы писать статьи и рассылать их в научные издания. Но мы же художники, поэтому нашли другой способ поговорить о волнующей нас проблеме: собрав конкретные исторические факты, заполнить пустоты между ними художественным вымыслом и посредством метафоры, придуманных персонажей донести до аудитории наши идеи. В газете есть ссылки на то, откуда мы берём информацию — это из архива, это из книжки, а здесь цитата из научной статьи. Если читателя она заинтересует, он может почитать ещё что‑то на эту тему. Наша задача зацепить человека, а потом запустить процесс обсуждения того, что не проговаривается.

Степан Субботин: Когда мы оказались в Москве в 2009 году, первые выставки, которые мы увидели, были «Машина и Наташа» Арсения Жиляева на «Фабрике», в бывших заводских помещениях, и выставка Ани Титовой у неё дома. После них мы поняли, что нам не обязательно стремиться к музейным залам, мы и в своих пространствах можем делать то, что нам близко. Нам стало обидно, что мы приезжаем в Москву, хотим туда, встречаем интересных людей. А у нас в городе, где мы родились, не может, что ли, быть среды? На тот момент нас было шесть человек. Были в Краснодаре и художники старшего поколения — Владимир Мигачёв, Вова Колесников. Мы подумали, что в Краснодаре нам хорошо, тепло и есть друзья — почему бы нам не остаться? Тогдашняя музейная среда не отвечала каким‑то современным потребностям и поэтому подталкивала к тому, чтобы представлять себя иным способом.

Василий Субботин: Это был своего рода протест.

Когда мы оказались в Москве в 2009 году, первые выставки, которые мы увидели, были «Машина и Наташа» Арсения Жиляева на «Фабрике», в бывших заводских помещениях, и выставка Ани Титовой у неё дома. Нам стало обидно, что мы приезжаем в Москву, встречаем интересных людей. А у нас в городе, где мы родились, не может, что ли, быть среды?

Степан Субботин: У меня всегда было чувство, что есть музеи и выставочные залы, которые законсервировались, и есть что‑то другое, что можно делать. Сопротивление этой системе было для меня очень важным.

Евгений Римкевич: Ну да, мы не особенно сотрудничали с музеями, и мастерская стала пространством, где можно выставляться, не договариваясь с дядями-тётями бюрократами в музеях, которые потом, может, выкинут твои работы. В общем, получается, что импульсом к движению всегда становится отсутствие ресурса: у нас не было ресурсов ни чтобы выставляться в музеях, ни чтобы переехать в Москву и снимать там жильё. Но мы могли жить у себя дома в Краснодаре и снимать мастерскую на заводе, не уезжая далеко от своих котиков.

Степан Субботин: Когда выходишь из комнаты и встречаешь кого‑то, чувствуешь радость от этой встречи. Мне кажется, что мы уже накопили силы в своих комнатах, чтобы снова встречаться.

Евгений Римкевич: Главное, чтобы появились силы открыть дверь.

Степан Субботин: Видно же по разным политическим событиям, что люди начали чаще собираться вместе. Мы должны выйти, чтобы стать коллективным политическим телом.