«Инфодемия» Саши Старость

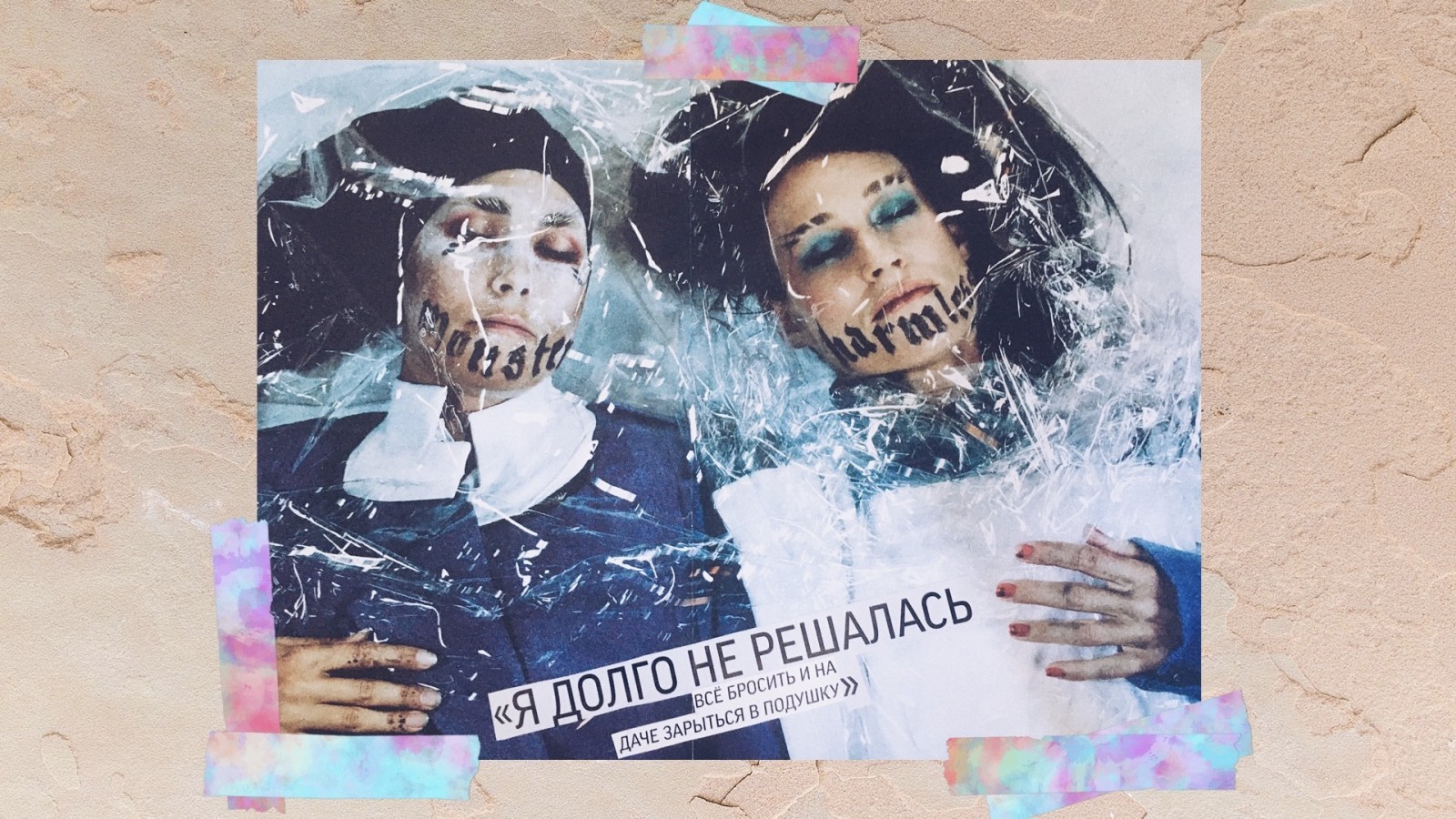

Саша Старость — музыкант, журналист и художница-активистка, которая борется со стигматизацией психических расстройств и аутизма. Вместе с Катрин Ненашевой она ставила перформансы о насилии и о наркополитике, в том числе «Груз 300» и «Рейв № 228», и мы поговорили с ней о том, что вне зависимости от того, за что ты выступаешь, активизм — это всегда про страх, ведь любая акция может кончиться для тебя плохо

Активизм действительно предполагает постоянное ощущение давления, другое дело, что к нему привыкаешь: когда занимаешься острым политическим искусством, ты в какой‑то момент перестаёшь осознавать это давление как нечто ненормальное. Только когда оказываешься в другой социальной группе, например приезжаешь в другую страну, вдруг понимаешь, что существует множество людей, занимающихся искусством, которые при этом могут не бояться, что к ним придут полицейские. Конечно, даже в благополучных странах активисты переживают общественное осуждение, но это уже не про страх, а про неуверенность и собственную хрупкость, про то, как легко тебя поколебать и ранить. А вот ощущение опасности — это то, что характерно для России. Среда здесь более агрессивна, чем во многих других странах, я имею в виду людей, которые присутствуют на твоей акции или читают твоё интервью. Что же касается прямых конфликтов с властью — здесь речь идёт о непредсказуемости аппарата, который работает по непонятным тебе принципам. Ты не можешь просчитать его реакцию, ты всегда чувствуешь себя напряжённо, немного вне правового поля, слегка вне закона, и это, конечно неприятное чувство.

Когда ты собираешься на уличную акцию, ты понимаешь, что конфликты с полицией возникнуть могут. Например, когда мы с Катей Ненашевой и Дианой Мейерхольд ставили «Рейв № 228» i — это спектакль про наркополитику, который происходил на улице, а финальная его часть на вокзале, — мы готовились к таким конфликтам. Это всегда заранее проговаривается между участниками. Так что подобный страх — нечто, что присутствует в твоей жизни постоянно, ты к этому привыкаешь. В твоём сообществе, где все работают с социальной и политической тематикой, эти проблемы возникают у многих твоих знакомых, и в итоге ты не ощущаешь это как нечто ненормальное. При этом надо понимать, что в полиции тоже работают люди и задержания не всегда происходят очень страшно. Конечно, это всегда неприятно, но необязательно тебя бьют и тащат куда‑то в наручниках. Ты продумываешь заранее, что будешь делать, если полиция придёт, можно ли с ними будет объясниться. Например, во время «Рейва № 228» моему коллеге это удалось: полицейские решили, что мы недостойны их внимания, и уехали.

Такова формула жизни в современной России. Она внешне не выглядит как автократическое государство: ты живёшь в Москве, видишь вокруг себя европейский ухоженный город, красивые кафе, хорошо одетых людей, которые обмениваются видео и мемами. В то же время в этом же городе происходят аресты и посадки. Из благополучной жизни люди выпадают случайно и внезапно, например, когда делают неудачный репост и на них заводят дело об экстремизме

Да, во время этих акций кто угодно может сделать с тобой что угодно, к этому нельзя подготовиться, но в этом и состоит уникальность этой концепции. Ведь если говорить серьёзно, с кем угодно можно сделать что угодно, особенно в стране с таким плавающим и непредсказуемым законодательством, как Россия. Люди, которые занимаются политическим искусством, как правило, занимаются ещё и активизмом. Так мы, например, столкнулись с историей Даши Беляевой, которую хотели посадить за контрабанду наркотиков, поскольку она купила иностранный антидепрессант. И вот ты видишь совершенно обычного человека, никак не связанного с активистской деятельностью, но который попадает в аналогичные и гораздо более страшные ситуации, чем ты. В этот момент ты понимаешь, что такова формула жизни в современной России. Она внешне не выглядит как автократическое государство: ты живёшь в Москве, видишь вокруг себя европейский ухоженный город, красивые кафе, хорошо одетых людей, которые обмениваются видео и мемами. В то же время в этом же городе происходят аресты и посадки. И само парадоксальное отсутствие целостной картины и вызывает этот фольклорный страх. Люди, которые живут в КНДР, знают, что живут в тоталитарном государстве, они видят все его маркеры — социальный контроль, ограничение свободы передвижения. У нас же ничего подобного нет, из благополучной жизни люди выпадают случайно и внезапно, например, когда делают неудачный репост и на них заводят дело об экстремизме. В этот момент они вдруг начинают видеть другую сторону России, о которой могли ничего до сих пор и не слышать. Когда это происходит с ними, они впадают в панику, потому что понимают — это совершенно реально, это происходит не с какими‑то другими плохими людьми, а с ними, и всё это разворачивается параллельно нашей обыденной жизни, которая ничем не напоминает страшную автократию. Поэтому мне кажется, что когда живёшь в такой загадочной стране, как наша, ты на самом деле всё время находишься в двойственном положении, и когда задумываешь акцию, которая может плохо для тебя закончиться, ты принимаешь решение делать её всё равно, потому что можешь попасть в аналогичную ситуацию и безо всяких акций. Когда ты находишься внутри акционистского поля, ты это очень хорошо осознаёшь, гораздо лучше, чем люди, которые себя в этой ситуации обнаруживают внезапно.

Мне кажется, что чувство страха в целом связано с неоправданными ожиданиями от реальности: что‑то, что должно происходить обыденно, происходит ненормально. Привычная ситуация, с которой ты знаешь, как взаимодействовать, внезапно поворачивается к тебе другой стороной, — на этом приёме основано множество хоррор-фильмов. Сейчас во многих отличных триллерах главная коллизия состоит в узнавании какой‑то тайны о привычных вещах, о чём‑то, что выглядит обыденно, но несёт опасность. Недавно вышел фильм «It Follows» i о некой странной болезни: когда ты заражаешься, тебя начинают преследовать люди, некоторые из них похожи на твоих знакомых, другие на тебя самого; твоя задача — бежать от них как можно скорее. Например, ты можешь сидеть в университетской аудитории, смотреть из окна, как на улице идут по своим делам люди, но тебе нужно увидеть того, кто идёт именно к тебе, ищет тебя, и если увидишь такого человека, тебе срочно нужно уходить. Так, героиня фильма видит пожилую женщину в ночной рубашке, которая идёт в сторону их аудитории. Эта женщина очень выделяется из толпы: она в неподходящей одежде, босиком. Она не уродлива, у неё нет огромных зубов, она не разлагается, — но вот эта обычная бабушка очень сильно пугает именно тем, что выделяется из окружения. Одна из самых страшных ситуаций, которые происходили в моей жизни, — госпитализация в острое отделение. Я и до этого лежала в психиатрических больницах, и у меня было ощущение, что если ты обратишься к врачу — он тебе поможет. А тут ко мне приехали люди, которые надели на меня наручники и потащили в машину. За ними бежала моя мама и кричала. И вот ты видишь решётки на окнах и понимаешь, что оказался совсем не там, где рассчитывал. Тебя отсюда не выпустят, это вовсе не Центр борьбы с неврозами, где ты можешь свободно гулять по парку, — и тебе становится страшно. Ты понимаешь, что сама виновата, позвонила в скорую. К тебе приехали эти недружелюбные люди, и теперь тебе отсюда не выбраться. Вот этот слом ожиданий — как и в основе шутки, он лежит также в основании очень многих страхов.

Человек с психическим расстройством, который занимается акционизмом, действительно чувствует себя иначе, чем человек, не переживающий этого. Что касается меня, я, например, не боюсь улиц и толпы, но когда на тебя наступает строй омоновцев — а у нас так было, когда мы организовывали Mad Pride, — ты, конечно, не можешь этого проработать в своей голове заранее и в этот момент очень сильно ощущаешь свою беззащитность. И, конечно, в первую секунду, когда ты оказываешься в такой ситуации, тебе страшно. Причём ведь существуют разные страхи. Я очень люблю городской фольклор и постфольклор. Я им занимаюсь и стараюсь включать его в свои работы, и мне очень нравится сложноустроенный страх — например, ожидание чего‑то паранормального. А бывает страх как при панической атаке — очень животный, когда ты ощущаешь, что твоему телу угрожает опасность. Ты впадаешь в состояние «бей, беги или умирай» — такое, да, случается во время акций. А дальше всё зависит от диагноза. Я, испугавшись, становлюсь достаточно агрессивной, что тоже не очень хорошо: реакция агрессии на страх не всегда полезна, лучше, конечно, сохранять холодный рассудок.

Сначала ты перестаёшь отличать один день от другого, а затем перестаёшь понимать, где границы этого замечательного переживания. Сначала думаешь: вот здорово, я один. Так месяц, полтора, у тебя наконец есть возможность заняться своими делами, всё остановилось. И вдруг ты понимаешь, что у этой остановки нет конца и края, ты не знаешь, что будет потом, и в результате у тебя появляются новые страхи — ты боишься выходить из этой изоляции, не зная, как приспосабливаться к старому ритму существования

Когда началась пандемия, мы с Катрин Ненашевой и Полиной Андреевной придумали проект «Музей изоляции», который, к сожалению, пока не довели до конца. Мы собрали людей, которые хотели отрефлексировать свой опыт изоляции, и выделили в проекте три уровня: личностный, когда люди говорили о своих страхах (за него отвечала Полина), социальный, когда мы сравнивали собственный опыт изоляции с изоляцией в специальных заведениях (это то, с чем обычно работает Катя), и надмировой — про апокалиптическое переживание. Мы написали программу, которая предполагала, что вместе мы будем создавать артефакты для виртуального музея, который затем позволит другим людям создавать на этой базе собственные артефакты и тоже помещать их в виртуальное пространство. Я отвечала за апокалипсисы, и в моей группе мы пытались доказать, что пандемия и есть апокалипсис, потому что во всех культурах он означает не аннигиляцию, а переходное состояние к какому‑то новому типу общественной жизни. Понятно, что-то, как люди переживали изоляцию, очень сильно зависело от их, скажем так, привилегированности: насколько они могли себе позволить находиться в изоляции и чувствовать себя спокойно, ведь для многих изоляция означала внезапное исчезновение всех ресурсов. Однако в процессе работы над проектом я заметила, что часть людей чувствовала себя в замкнутом пространстве очень плохо с самого начала. Среди них, я полагаю, были люди, склонные к тревожности. А вот другие, те, которые обычно предпочитают одиночество, вначале чувствовали себя очень хорошо, но через некоторое время и для них это становилось невыносимым: сначала ты перестаёшь отличать один день от другого, а затем перестаёшь понимать, где границы этого замечательного переживания. Сначала думаешь: вот здорово, я один. Так месяц, полтора, у тебя наконец есть возможность заняться своими делами, всё остановилось. И вдруг ты понимаешь, что у этой остановки нет конца и края, ты не знаешь, что будет потом, и в результате у тебя появляются новые страхи — ты боишься выходить из этой изоляции, не зная, как приспосабливаться к старому ритму существования.

И вот в этой ситуации мы с ребятами начали ставить онлайн-спектакль, который сейчас, надеюсь, доведём до конца. Спектакль называется «Инфодемия», он посвящён процессу вирусного распространения информации о коронавирусе, которая вызывает вспышки страхов и порождает новые городские легенды. В подобных стрессовых ситуациях возникает то, что социологи и фольклористы называют «моральной паникой». Хороший пример, объясняющий, что это такое, — история с «Синим китом». Сначала вышла статья в «Новой газете», которая достаточно сильно преувеличивала проблему и искажала факты. В результате появилась городская легенда о группах смерти, что якобы их много, в них вовлекают людей, ими управляют. А потом уже сами люди начинают имитировать легенду: дети стали создавать такие группы, появился даже человек, который сел за это в тюрьму. Это и называется моральная паника — она распространяется самими людьми и провоцирует новые явления. Мы в моей группе начали анализировать сообщения в социальных сетях и увидели, что люди говорят практически исключительно о коронавирусе, и если в начале пандемии было понято, что вот здесь нормальные образованные люди, которые понимают, что нужно носить маски, а здесь — психически не вполне стабильные люди, которые говорят, что маски это как чипирование, а это православные ребята, у которых свои страхи. Однако чем дальше вглубь пандемии мы заходили, тем меньше было понятно, где эти группы. Например, на странице какого‑нибудь хорошего известного врача можно было прочитать подробный разбор, почему коронавирус был создан искусственно, или известный активист начинал выступать против масок. Отсутствие достоверной информации порождало множество страхов, и люди становились носителями инфодемии, распространяя мифы и тревогу.

Мы подготовили трёхчастный аудиоспектакль, который надеемся выпустить до конца второй волны. Первая часть называется «Инфодемия. Заговор», про то, что коронавируса не существует, его придумали: из множества постов с этой идеей мы составили текст со своим метасюжетом и персонажами, записав его в виде подкаста, который читается по ролям. Подкаст придуманный, но люди, идеи и тексты реальны. Вторая история называется «Инфодемия. Сопротивление» — о сознательном или бессознательном сопротивлении ограничениям, когда люди выходили на улицы и не соблюдали карантин. Третья — «Инфодемия. Принятие» — про усталость от пандемии, когда слово «коронавирус» утрачивает свой страшный потенциал и обессмысливается. Людям становится до такой степени неинтересно о нём говорить, что их уже перестают волновать не только теории заговора, но и реальные проблемы с ростом заболеваемости. Сообщения о нехватке лекарств уже не собирают столько лайков, происходит выгорание на теме. Работа над нашим проектом прервалась, поскольку участники из моей группы не успели до конца первой волны, а дальше побежали по своим делам, пока снова не началось. Но неделю назад чат снова ожил, и мы решили доделать наш аудиоспектакль.

Идея апокалипсиса так соблазнительна, поскольку в ней заложены одновременно устрашение и упрощение мира. Наши современники полагают, что в новом простом мире условной «игры престолов», где нет распродаж и сложной социальной системы, где единственная задача — выжить и добиваться этого нужно простыми способами, огнём и мечом, они смогут обратиться к настоящим ценностям: заботиться о семье, переживать ценность собственной жизни, освободиться от шелухи ненужных вещей и социальных критериев успеха, вроде популярности в соцсетях

При работе с темой я обращалась к литературе откровений, где самое известное принадлежит Иоанну Богослову, и использовала разные подходы к сюжету. Первоначально мы видели себя хронистами, которые просто собирают информацию о происходящем и пытаются запечатлеть всё в максимально похожей форме. Идея апокалипсиса так соблазнительна, поскольку в ней заложены одновременно устрашение и упрощение мира. Люди постмодерна живут в очень сложном мире, где количество довлеющих над ними символов и систем, обязательных к исполнению условностей так велико, что возникает мечта о дикаре. Наши современники полагают, что в новом простом мире условной «игры престолов», где нет распродаж и сложной социальной системы, где единственная задача — выжить и добиваться этого нужно простыми способами, огнём и мечом, они смогут обратиться к настоящим ценностям: заботиться о семье, переживать ценность собственной жизни, освободиться от шелухи ненужных вещей и социальных критериев успеха, вроде популярности в соцсетях. Многие постапокалиптические фильмы рисуют нам ситуацию, когда люди постмодерна попадают в эпоху условного верхнего палеолита и, будучи вынуждены выживать, возвращаются к корневому ощущению своей витальности, жизни в настоящем, с любимыми людьми, которые важнее всего на свете. На мой взгляд, это совершенно понятная мечта о регрессе, потому что современный мир пугает.

Говорят, что эти страхи современного миропорядка порождены в том числе новой этикой, которая считается делом как раз активистов. Тем не менее в моей жизни с ней много конфликтов. Да, я занимаюсь активизмом, но не ассоциирую себя с феминизмом или левыми убеждениями, и мне не очень нравится то, во что новая этика сейчас превращается. Мне кажется, у людей есть право на любые высказывания, другое дело, что у сказанного тобой всегда есть последствия: если ты говоришь что‑то уж совсем странное, можно ожидать, что с тобой не захотят больше общаться. Если ты целыми днями пишешь, какие все чернокожие ужасные, последствия нужно принимать. Чтобы не писать оскорбительные вещи даже случайно, нужно изучать материал и разговаривать с людьми. Я верю в обучение, и мне кажется, что наше общество научается более прогрессивным, более гуманным нормам. Чем выше уровень нашей жизни, тем больше вещей, на которые мы можем позволить себе обращать внимание.

Однако новая этика, как и любая контролирующая структура, порождает много страхов, потому что она ограничивает и опять же потому что она непредсказуема. Люди боятся, что они могут сказать что‑то случайно, и они действительно сталкиваются с последствиями своего незнания или воображают себе эту ситуацию и преувеличивают её — якобы одно неверное слово, и с тобой перестанут здороваться друзья. У такого страха, с одной стороны, есть основания, с другой, они преувеличены. Представить, как злобные последователи новой этики начнут врываться в чужие дома и разрушать ваши жизни, сложно, но люди боятся. И боятся потому, что живут в посттоталитарном государстве, а в новой этике, в контроле чужой речи им видится именно новая тоталитарная структура, причём не совсем без основания. Тем не менее за спекуляциями на тему «сегодня он играет джаз, а завтра родину продаст» наблюдать интересно. Да, последователи новой этики очень влиятельны в своих кругах, например в художественном — там твоя репутация действительно зависит от того, что ты скажешь. Но люди, которые пишут в комментариях, что завтра нас всех заставят целовать руки геям, не имеют никакого отношения к арт-миру, и они зря паникуют, потому что живут в стране, которая никоим образом эту новую этику не поддерживает. Как и любая другая, эта ситуация неоднозначна, и это нормально.

Новая этика, как и любая контролирующая структура, порождает много страхов, потому что она ограничивает и опять же потому что она непредсказуема. Люди боятся, что они могут сказать что‑то случайно, и они действительно сталкиваются с последствиями своего незнания или воображают себе эту ситуацию и преувеличивают её — якобы одно неверное слово, и с тобой перестанут здороваться друзья

Другое дело, что новая этика охватывает очень широкие горизонты. Она касается не только языка ненависти, с которым всё понятно, — кроме него есть и случайные высказывания, слова, которые могут быть по‑разному интерпретированы, есть цензурирование шуток. Люди начали забывать — и это тоже имеет отношение к разговору о страхах, — что у юмора нет эволюционной задачи доставлять исключительно удовольствие. Весь чёрный юмор построен на том, что мы смеёмся над объектом шутки. Не на том, что мы кого‑то из присутствующих прилюдно унижаем, а на том, что когда мы шутим о съеденном младенце, мы смеёмся не над тем, кто его съел, а над самим младенцем. И этот юмор представляет собой способ рефлексировать, справляться с самыми глубинными своими страхами. Когда в компании евреев шутят о Холокосте, речь не о том, что евреев нужно сжигать в печах. Люди тем самым проговаривают свои низовые страхи, и этот юмор нужен, чтобы простым способом рефлексировать ужас бытия. Во многих фольклорных исследованиях это доказывается, например, на основе юмора сталинских времён: шутки о терроре были очень опасны, распространялись в очень узких кругах, но их было много, и все они о жертвах террора, о случайных попаданиях в их число, о случайных и ничего не значащих жестах Сталина, которые приводят героя анекдота к катастрофическим последствиям. Вот есть анекдот о страхе, где утверждается, что гостиница «Москва» расположена слегка кривовато, поскольку генсек поставил кофейную чашку на карту и здание построили в соответствии со следом этой чашки: суть в том, что люди находятся в таком страхе, что они ни в чём не уверены, например, в том, был ли этот жест с чашкой намеренным или нет. Это важно помнить, когда мы говорим о юморе: мы можем не любить определённые шутки, можем принять решение не шутить на какие‑то темы в своём кругу, но мы не должны ограничивать юмор в целом. И если мы хотим избавиться от каких‑то обидных шуток, мне больше нравится либертарианская модель голосования рублём, чем культура отмены или цензуры. Политика страха не слишком хороша.