«Граждане города». Круглый стол художников и риелторов

Leading Culture Destinations Award — это «музейный „Оскар“», важнейшая премия в области культурных инициатив, и в марте 2020-го она впервые вручалась в Берлине. На следующий день после объявления наград состоялась дискуссия, где обсуждалось, в частности, как сделать так, чтобы художники, которые привлекают в город туристов, получали с этого доход. Модератором дискуссии выступил Андреас Крюгер, урбанист, эксперт в области городской политики Берлина. Мы публикуем выдержки из этого разговора, поскольку в немецком контексте обсуждение быстро свелось к тому, как вообще функционирует городская культура и городская политика Берлина. Представители творческих индустрий выясняли свои отношения с девелоперами — а это, наверное, самый острый для сегодняшнего Берлина вопрос

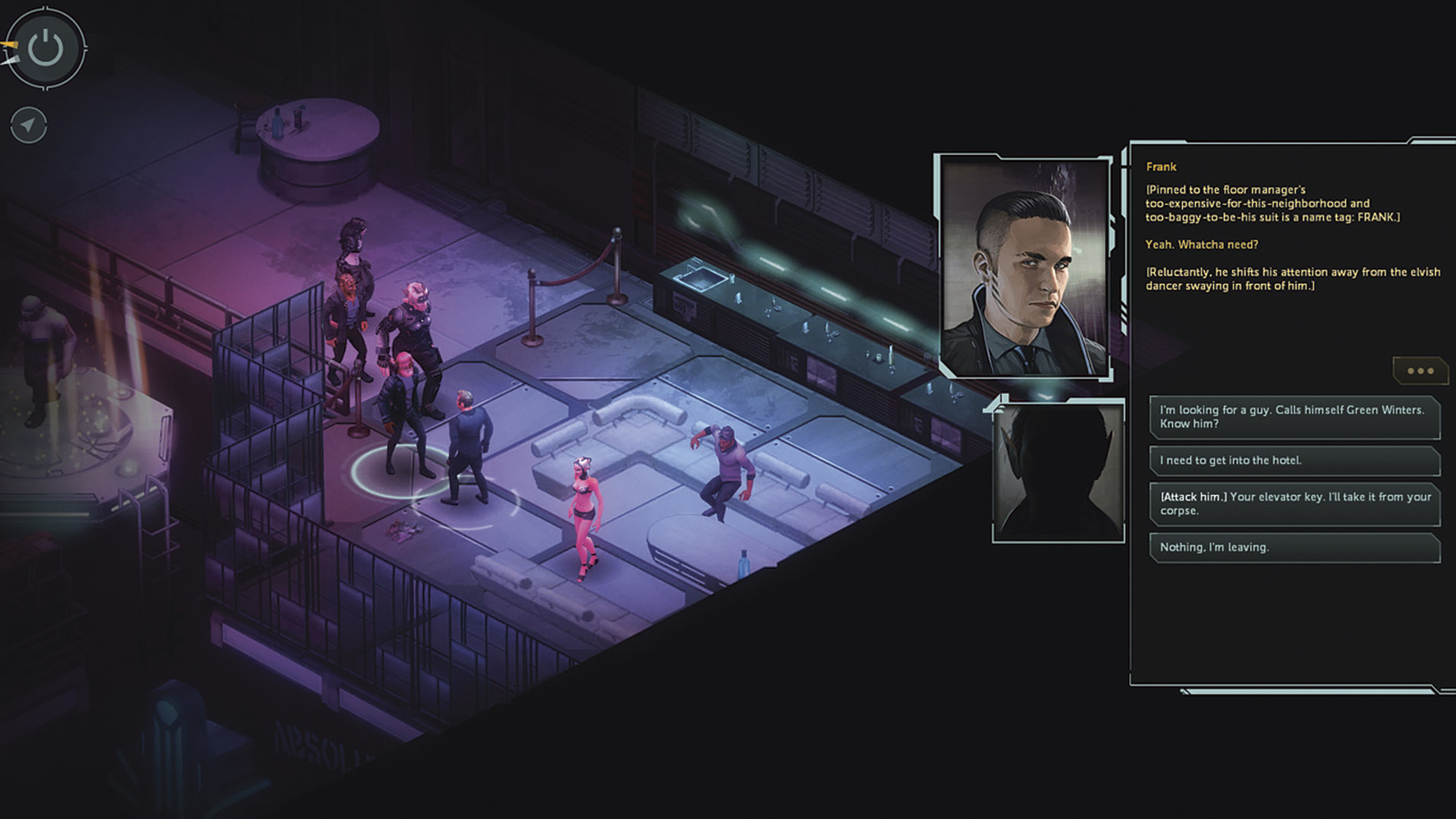

Иллюстрации к этому материалу — кадры из видеоигры Shadowrun: Dragonfall. Её действие разворачивается в постапокалиптическом Берлине, где наряду с людьми живут металюди — эльфы с пирсингом, гномы с киберимплантами, татуированные орки с ирокезами кислотных цветов, тролли с дробовиками. Выглядят все они примерно так же, как сегодняшние жители города. Во вселенной Shadowrun металюди появились после эпидемии неизвестного вируса, убившего в 2010 году четверть человечества, и в их праве на жизнь многие сомневаются. После серии уличных боёв ультраправых и анархистов последние победили, и в Берлине сформировалось так называемое Изменчивое государство, где есть место для всех. Основное действие игры происходит в Кройцбазаре — плавильном котле всех рас, где покупаются и продаются товары для шаманов, боевые дроны, наркотики, киберимпланты, информация и настоящий кофе. Конечно, героям предстоит спасти мир, и при удачном прохождении основной миссии они его спасают. Однако (спойлер!) какие бы решения ни принимал герой, какой бы моральный выбор он ни совершал, в финале игры он узнаёт, что анархистскому режиму Берлина вскоре придёт конец: транснациональные корпорации при поддержке немецкого правительства захватят город, и он опять окажется разделён стеной.

Андреас Крюгер: По крайней мере последние пятнадцать лет культурный туризм приносил значительные средства в экономику немецкой столицы. А независимые культурные проекты — одна из самых привлекательных для туристов характеристик Берлина: такие институции, как VisitBerlin, промоутируют город посредством арт-кварталов, студий художников, различных фестивалей, но при этом инициаторы этих проектов ничего с них не получают. Сейчас город начал программу, которая предполагает, что часть городского туристического налога пойдёт на культуру, но пока совершенно непонятно, как эти средства будут распределяться и кто имеет на них право. Мы собрались, чтобы обсудить, кто ответственен за привлекательность Берлина. Я хочу поприветствовать Дженнен Уитфилд, директора проекта The Heidelberg Project, который был основан в 1986 году и находится в Детройте, но мне приятно, что у него столь немецкое имя. И я знаю, что у креативного класса Берлина — я имею в виду владельцев клубов, техно-музыкантов, диджеев — существуют давние связи с детройтской культурной сценой. Также с нами Эрик Джаафари, девелопер, руководящий строительством отелей по всей Европе. Также хочу представить Ахмета Ёгюта, художника, живущего в Берлине, автора провокативных перформансов и постоянного участника различных биеннале; мне бы хотелось услышать, что он получает от города, в котором работает. И я рад, что к нам присоединился Марко Клаузен, инициатор культурного экологического и просветительского проекта. В 2008 году он основал Prinzessinnengärten в Кройцберге, сейчас это всемирно известная городская ферма, привлекающая тысячи человек в прежде бесхозный и замусоренный сквер. Он, надеюсь, сравнит, как ему работалось поначалу и как работается сейчас, когда у проекта уже есть громкое имя и когда его промоутирует город. Но начнём с Дженнен.

Дженнен Уитфилд: Двадцать семь лет назад я работала в банковской сфере, была частью корпоративной Америки, но пришла к полному финансовому краху. Тогда я познакомилась с художником Тайри Гайтоном, который работал в самом нищем, неблагополучном и опасном районе Детройта. Он красил дома в разноцветный горошек, украшал их найденными объектами, фактически мусором, и называл это искусством. Сначала я подумала, что у этого парня просто слишком много свободного времени, но у меня тоже на тот момент было слишком много времени, и я помогла ему создать институцию, которая начала работать с местным сообществом. В первую очередь я занялась построением этого сообщества, потом художественным образованием для детей. Постепенно из странного, неприятного места мы превратились в туристическую достопримечательность и сосредоточие творческой энергии города. Мы вчера получили приз как культурное направление года, хотя за всё время существования проекта не получили ни цента от государства или городских властей — всё лежало на плечах одного человека. Тем не менее этот проект изменил мою жизнь, и вернуться в корпоративную Америку мне уже не захотелось.

Ахмет Ёгют: Мне повезло побывать в пространстве The Heidelberg Project. Мне кажется, это отличный аргумент против распространённого мнения, будто художники стекаются туда, где дёшево, а потом в этом месте начинается расцвет искусства. Так говорят, в частности, про Берлин. Но нет, это работает совершенно иначе. Вот мой пример. Я переехал в Амстердам потому, что мне предложили там отличный грант — это была двухгодичная программа резиденций, сейчас все едут в Амстердам по той же самой причине. Тем не менее, как только закончилось финансирование, я сразу перебрался в Берлин. Уже не потому что мне предложили деньги, вовсе нет, а потому что у меня здесь много друзей. Были и другие причины: я скучал по своей еде, по своей культуре — и Берлин стал для меня отличным местом, где всё своё, но в то же время всё международное. Я мог оставаться в Европе, то есть в центре событий, но при этом быть дома. При этом я всё равно много путешествовал, делал работы для разных биеннале — но эти проекты длились ровно столько, сколько продолжались выставки. И я стал задумываться — а можно ли сделать что‑то более длительное? Я бы сказал, что‑то, что будет продолжаться всю мою жизнь, что смогут продолжать другие люди. На волне этих размышлений десять лет назад я создал «Безмолвный университет» — образовательную институцию для мигрантов и беженцев. Ею руководят и в ней преподают профессора со сложившейся научной карьерой в своих странах, которые не смогли продолжать её после того, как им пришлось покинуть свой дом. Этот проект появился ещё до того, как в Европе разразился миграционный кризис. Однако приезжих было много — например, в Лондоне, где возник университет. Там у беженцев не было возможности участвовать в жизни города, потому что у них не было гражданства. Мы дали некоторым из них возможность учить, а другим — учиться у по‑настоящему квалифицированных преподавателей. Уже десять лет эта программа реализуется в разных городах — Лондоне, Гамбурге, Стокгольме, даже в Аммане. Для меня это по‑настоящему дело жизни, и хотя я продолжаю колесить по свету, программа развивается. А теперь давайте посмотрим, как обычно реализуются культурные проекты. Они длятся именно столько, сколько продолжается грант: год, два, максимум пять лет. Пока есть финансирование. И так со всеми грантовыми проектами, именно поэтому я так скептически к ним отношусь.

Десять лет назад я создал «Безмолвный университет» — образовательный проект для мигрантов. Им руководят и в нём преподают профессора со сложившейся научной карьерой в своих странах, которые не смогли продолжать её после того, как им пришлось покинуть свой дом

Вчера говорили, что к туристам следует относится как к временным гражданам, но ещё больше меня занимает идея «городского гражданства». Эта концепция уже обсуждается в некоторых городах Европы: она означает, что ещё до того, как человек получил гражданство страны, ему выдаётся документ, подтверждающий, что он житель города. То есть пока у мигранта нет статуса гражданина Германии, у него уже мог бы быть статус берлинца, который позволял бы ему посещать все культурные и все образовательные институции, все медицинские учреждения. Это как бы художественный проект, но он может быть взят на вооружение государством. Это касается и меня самого. Я, как и большинство моих друзей, живу в Берлине, но у меня нет здесь прав. Должен ли я считать себя долгосрочным туристом? А если со мной что‑то случится? Меня повезут обратно в Амстердам?

Андреас Крюгер: Марко приехал из Швеции. Он рассказывал, что встретил здесь друзей — берлинцев со всех концов света, которые благодарны городу за чувство свободы и защищённости и которые хотят дать ему что‑то взамен. Все вместе они основали городское фермерское хозяйство — проект одновременно и социальный, и культурный, и художественный. И вот мой вопрос: если вы создавали свой проект для Берлина, то получили ли вы от него что‑то в ответ?

Тот Берлин обладал особенным качеством — щедростью: он позволял тебе заниматься чем угодно не для того, чтобы заработать, а потому, что тебе хочется. Соседям было на тебя наплевать — никто тебя ни о чём не спрашивал, ничего от тебя не хотел. Было здорово

Марко Клаузен: По-моему, мы говорим о двух разных городах: о Берлине, в котором мы живём сегодня, и Берлине, в котором мы начинали наш проект. Город, в который я приехал в 90‑е, виделся мне местом, где ты можешь делать всё, что угодно, потому что никому нет до тебя дела. Было полно места, не было никаких финансовых институций, люди были бедны, не существовало никакой социальной инфраструктуры. Ещё когда Берлин находился в изоляции, в положении анклава на территории ГДР, здесь сформировалось островное сознание — мы остров в окружении пустоши. После падения Стены пустошь образовалась посреди города. Собственно, мой проект стал возможен потому, что в центре города оказалось огромное незанятое пространство. Никто не знал, каким будет его будущее, здесь не было правительства — оно переехало значительно позже. Тот город обладал особенным качеством — щедростью: он позволял тебе заниматься чем угодно не для того, чтобы заработать на этом денег, а потому, что тебе хочется. Всем твоим соседям было на тебя наплевать — никто тебя ни о чём не спрашивал, ничего от тебя не хотел. Это создавало атмосферу всеобщей толерантности и игнорирования друг друга. Если честно, было здорово. Может, я, конечно, слишком романтизирую, но, по‑моему, та культура исчезла.

Мы начали Prinzessinnengärten в 2009 году, разбив сады в центре города, в Кройцберге, на неизвестно кому принадлежащем пустыре. Никто не знал, сколько это продлится — год или два. Это был образовательный и социальный проект, посвящённый выращиванию органических продуктов, переработке мусора и ответственному потреблению. Мы стремились зарабатывать на этот проект своими усилиями — например, продавали саженцы и семена, а потом устроили ресторан и бар, где готовили из продуктов, которые мы сами выращивали. Это сейчас всё это тренды, развившиеся на волне дискуссий об изменении климата, а десять лет назад огород посреди города всем казался очень странной идеей, а мы сами — сумасшедшими. К счастью, сейчас многие люди думают иначе: огородничество в мегаполисе — важнейшая тема в сегодняшней городской культуре Берлина, происхождение продуктов — предмет всеобщего внимания, работа с местными сообществами — актуальнейшая практика. Причём изначально я отнюдь не продвигал радикальный экологический подход. Люди, выращивающие морковку на фоне небоскрёбов, — это прекрасно, но, в первую очередь, как рекламная фотография. Мне просто не хотелось терять связи с природой, но, конечно, это спровоцировало более серьёзные вопросы. Другое дело, что контролировать этот нарратив мы уже не можем. Что касается самого города — от него мы никогда не получали никаких денег. По-моему, это было чем‑то вроде негласной сделки с Берлином: ты не просишь денег, а тебя не спрашивают, чем ты занимаешься.

Это сейчас всё это тренды, развившиеся на волне дискуссий об изменении климата, а десять лет назад огород посреди города всем казался очень странной идеей, а мы сами — сумасшедшими

Но дальше началась приватизация земли. Все пространства, которые нас окружают, уже перешли в частные руки. Несколько лет назад, защищая себя, мы провели успешную кампанию — поэтому та земля, которую мы занимаем, по‑прежнему остаётся в общественной собственности. У нас есть контракт ещё на шесть лет, но по прошествии десятилетия у нас уже нет сил поддерживать место, которое мы создали: нет времени, не хватает энергии, нет возможности выдерживать финансовое давление, которое составляет основу нынешней городской жизни. Осознание, что проект по‑прежнему временный, не позволяет построить на его основе социальную инфраструктуру. Эта история страшно выматывает.

Если у моего поколения была свобода пробовать разные вещи, то сейчас нужно усердно работать для достижения успеха — как на психологическом уровне, так и на уровне общегородского сознания. Это требовало большего профессионализма, и мы стали профессионалами, — но также изменило суть того, что мы делаем. Раньше территорию осваивали все как умели, сейчас понятие «частного», «приватного» приобрело огромную важность. Все обзавелись собственными квартирами, и если раньше никого не волновало, чем ты занимаешься, теперь включи ты музыку чуть громче — соседи тут же вызовут полицию. Сейчас ты уже не пустишься в какие‑нибудь сумасшедшие эксперименты, тебе для всего нужен бизнес-план. Но с этим приходится жить, потому что именно таков Берлин сегодня. Капитализм приходит и захватывает дома, а в конечном итоге и твою жизнь.

Большая часть сегодняшнего берлинского искусства создаётся приезжими, и абсолютно логично, что оно занимается их проблемами — вопросами миграции, сопоставлением своего и чужого, проблемой границ

И тут вдруг город заговорил о поддержке. В общем, это сложные внутрисемейные отношения — мы становимся ближе к родителям, но теряем свободу, которой обладали. Вы спрашиваете, что мы получили от города? В первую очередь, потрясающих людей, которые приходят к нам и работают с нами, делятся опытом. Это новый Берлин, который говорит по‑английски, чего не было ещё недавно. Но есть и другая сторона: все здания, которые нас окружают, теперь в частных руках. Инвестиции текут рекой, но они больше не защищены от произвола собственников. Наш район меняется быстро и радикально, и работа с комьюнити, которая составляла основу нашего труда, стала гораздо сложнее. Я не против этих новых людей, но они пользуются привилегиями высокого дохода. А мы работаем бесплатно, но делаем людей лучше. Мир изменился за прошедшие десять лет, и особенно это чувствуется на нашем местном микроуровне. Кто‑то вынужден уехать из города, кто‑то, наоборот, приезжает. Большая часть сегодняшнего берлинского искусства создаётся приезжими, и абсолютно логично, что оно занимается их проблемами — вопросами миграции, сопоставлением своего и чужого, проблемой границ. Город становится всё более многонациональным — и как раз это мне сейчас очень нравится. При этом формируется разрыв между англоговорящим арт-сообществом и повседневной жизнью города. В язык многое упирается. Многие из сегодняшней арт-публики приехали год-два назад; они не учили да и не хотят учить такой сложный язык, как немецкий. А потом проходит лет шесть, а они по‑прежнему не говорят по‑немецки, потому что незачем — в их среде все англоязычны. Может быть, я чересчур романтичен, на самом‑то деле многое поменялось к лучшему: стало больше международных связей, больше возможностей. И всё‑таки…

Ахмет Ёгют: Нельзя говорить, что та берлинская культура, о которой вы говорите, умирает. Нет, проектов становится больше, люди приезжают сюда за искусством, но наследие мы действительно теряем, и в попытке приобрести прибыль мы можем потерять ещё больше. Государство тоже может неправильно понять общественный запрос и, пытаясь привлечь деньги в сферу искусства, ненамеренно разрушить всё, что создавалось за эти годы. Инвесторы — это прекрасно, но не будем ли мы потом говорить о призраке былой культуры? Мы не хотим, чтобы Берлин становился таким.

Эрик Джаафари: Художники и ремесленники всегда переезжали в город, чтобы выжить. А в Берлин — потому что здесь было дешевле. Вы говорите, цены растут, — но это грандиозный вызов, который провоцирует девелоперов развивать новый подход. Раньше, чтобы построить офисное здание или отель, они разрушали местное производство и местную атмосферу, но жизнь поменялась и поменялись потребительские привычки. Раньше нам нравилось жить и работать в выхолощенных пространствах, одинаковых во всём глобальном мире, но теперь люди готовы платить, чтобы встраиваться в экосистему, которую поддерживают местные жители. Это раньше мы ели в макдональдсах и покупали глобальные бренды, а сейчас мы — первое поколение, которое задумалось о планете и научилось ценить местные продукты. Клиенты готовы платить, чтобы стать частью местного сообщества, и умный девелоперский подход — сотрудничать с локальными бизнесами, встраивать их в свои проекты. Я знаю людей, которые могут делать на этом деньги. Вопрос в том, как именно это делать?

Государство тоже может неправильно понять общественный запрос и, пытаясь привлечь деньги в сферу искусства, ненамеренно разрушить всё, что создавалось за эти годы. Инвесторы — это прекрасно, но не будем ли мы потом говорить о призраке былой культуры?

Реплика из зала: Вопрос в другом — если у нас две сотрудничающих стороны, то только ли девелоперы должны делать на этом деньги?

Эрик Джаафари: Девелоперы будут субсидировать таких людей, как вы. Это может быть очень успешный проект. Например, у нас сейчас двадцать проектов по всей Европе, и мы тратим 2—3 миллиона на поддержку местных производств. Например, возьмём Манчестер. Мы там построили апарт-отель, где есть и барбершоп, и кофейня третьей волны, и арт-резиденция, и коворкинг, и кросфит-спортивный зал, и студия дизайна ковров. И 20 % прибыли мы получаем именно от них. Поддерживая местные бизнесы, мы получаем намного больше денег, и скоро это будут делать все.

Реплика из зала: И всё будет принадлежать отелям.

Эрик Джаафари: Ну, так, а кто заинтересован в местных бизнесах? Путешественники!

Ахмет Ёгют: Вопрос, как это будет реализовываться на практике. По-моему, такие вещи должны оставаться в руках культурных институций. Возьмём, например, Стокгольм, где в каждом пригороде есть по кунстхалле — всего их порядка двадцати. Они парашютируют современное искусство аудитории, которая с ним совсем не знакома, а потом стараются реализовывать проекты вместе с жителями, чтобы заставить их к себе ходить. Однако те как не понимали, зачем им нужно современное искусство, так и не понимают. Потому что им его спустили сверху. Всё дело в том, что решение и инициатива должны исходить от самих жителей, а не от кого‑то извне. В частности, так я пытался реализовать свой «Безмолвный университет». Всем, кому я рассказывал про свою идею, она очень нравилась, и они тут же говорили: давайте делать. Это меня сразу настораживало. Я спрашивал, а вы готовы посвятить этому проекту больше трёх месяцев? А больше полугода? Мне отвечали: нет, мы сделаем выставку на три месяца с участием людей без документов, это будет очень здорово. И я тут же отказывался. Потому что вы не можете сделать выставку с этими людьми на три месяца — так не работает. Ты не можешь затевать проект с беженцами в качестве символического жеста, для того чтобы кому‑то его предъявить. Если ты зовёшь людей в университет, то ты уж будь добр соответствуй этому названию, а не приглашай людей на трёхнедельный семинар, выдавая по результатам сертификат, который ничего им не даст. Я понимаю, у всех добрые намерения, но эффективность‑то тоже важна. Поэтому мне не нравятся проекты, которые затеваются на период действия гранта. Или ради финансирования. Мой выбор — это проект, который делается всю жизнь и от которого зависит жизнь людей, которых я привлекаю. В Берлине один из лучших примеров подобной работы — это Театр Горького, но они тоже не могут прыгнуть выше своей головы. Они хорошие люди, они развивают эмпатию к беженцам, но успешным это проект станет только тогда, когда само слово «беженцы» исчезнет, не будет нужным, и не придётся разделять мигрантов и местных. Одних добрых намерений недостаточно, чтобы изменить культурную ситуацию. И вот что интересно: я живу в Берлине, то есть имею неплохое представление обо всём, что здесь происходит, а сайт-специфик-проекты, особенно долгосрочные, реализую где угодно, но не здесь. Именно потому, что я не могу делать «Безмолвный университет» в Берлине как маленький маргинальный проект, на который я мог бы найти финансирование. С моей точки зрения, этот город заслуживает гораздо большего масштаба, на базе многих институций, однако здесь это потребует от меня несравнимо больше сил и времени, чем, например, в Стокгольме.

Дженнен Уитфилд: То, что вы говорите, очень верно. Если мы не погрузимся глубоко в жизнь людей — ничего не выйдет. У нас будут проекты, у нас будут социальные структуры, всё что угодно, но за всем этим не будет ничего человеческого. Нас сжигали двенадцать раз, наш собственный город сносил наше здание два раза. Но в этом проекте были наши жизни, наша страсть, и именно это привлекало в него других людей. Поэтому мы восстанавливались и поэтому мы существуем с 1986 года.

Андреас Крюгер: А как вы взаимодействуете с другими партнёрами — с муниципалитетом, с соседями? Или вот если бы Эрик захотел стать вашим инвестором в рамках индустрии гостеприимства — вам бы это понравилось или вы бы стали искать другие возможности?

Дженнен Уитфилд: Вы представьте, приходит девелопер и говорит: мне очень нравится местное сообщество, давайте‑ка мы всех их соберем за одним столом. А они не хотят сидеть за одним столом! У них другие проблемы. Они бедны, одиноки, они с трудом выживают, и последнее, что им интересно, — это поучаствовать в креативном проекте девелопера. Если вы каким‑то чудом их затащите за этот стол — вы ждёте аутентичного опыта? Живой беседы? Подумайте об этом!

Ахмет Ёгют: Смотрите на вещи реально. Все, кто здесь собрались, практики. В 2015 году, когда мигрантская тема стала модной, со мной связались многие университеты с предложением сотрудничать. Они получили гранты на проекты с беженцами и хотели к себе «Безмолвный университет». Я спрашивал — а что вы собираетесь делать с этими деньгами? Они отвечали: мы берём деньги себе, а вы остаётесь нашим замечательным партнёром. И так это работает везде. Между тем, мы делаем «Университет» с людьми, у которых нет банковских карт. Они не могут выставлять счета, а я не могу быть художником, который приглашает людей участвовать в семинарах, за которые они ничего не получат. Они учёные и должны получать за проект столько же, сколько получаю я. Они не должны читать лекции бесплатно только из‑за того, что у них нет гражданства. И если мы не можем решить эту проблему внутри культурной институции, её точно не решить с девелоперами.

Эрик Джаафари: Вот вы представляете искусство, а вы — городское фермерство. На каких условиях мы могли бы сотрудничать с вами?

Марко Клаузен: Простите, я не думаю, что в нашем саду есть место для отеля. К сожалению, семь лет назад город начал проводить приватизацию, и изменения были критическими для выживания сообщества. Речь идёт о социальном капитале, о доступе к образовательным и медицинским услугам. Адекватный доход — вот что нам нужно, а не отель. Никакой девелопер не в состоянии решить эту проблему. Люди, которые создают картинку разнообразия, приятия и творческой свободы, в реальности не имеют денег на оплату квартиры, не знают, где будут жить завтра и что будут делать в следующем году. Это неравенство — наша основная проблема. А ваши инвестиции — это не решение.

Эрик Джаафари: А что тогда решение?

Дженнен Уитфилд: Взять топор и всё срубить подчистую.

Эрик Джаафари: Если мы знаем, что изменились потребительские привычки, что люди готовы платить за то, чтобы работать рядом с произведениями искусства, жить внутри этой местной экосистемы, мы всё равно проигнорируем эту возможность и будем сладко тосковать по прошлому? Или мы будем искать способы воспользоваться преимуществами нынешней ситуации?

Дженнен Уитфилд: Я бы посоветовала подумать, что реально привлекает всех этих людей. Обычно их притягивает энергия, которой обладают люди, создающие что‑то. А эта энергия идёт изнутри. Вас привлекает внешнее, а вглядываться нужно внутрь.

Эрик Джаафари: Вы вынуждены выживать.

Дженнен Уитфилд: Да, это так! И поэтому мы больше вас знаем об этом. Мы не один раз восстанавливались с нуля. Потому что мы строим свою жизнь на человеческих качествах, на том, что делает нас людьми.

Если мы знаем, что изменились потребительские привычки, что люди готовы платить за то, чтобы работать рядом с произведениями искусства, жить внутри местной экосистемы, мы проигнорируем эту возможность и будем сладко тосковать по прошлому?

Андреас Крюгер: На самом деле ситуация не так драматична. Городская политика сейчас меняется, и это зачастую результат инициатив, исходящих изнутри, от самих людей. На мой взгляд, Берлин — это тайная столица городского активизма в Европе. В этом году мы начали создавать атлас местных инициатив в области мобильности, источников энергии, природы, садов, архитектуры — любого аспекта городской жизни. Все они суперактивны и прекрасно между собой взаимодействуют, их сотни, если не сказать тысячи. Один из примеров — Initiative Stadtneudenken, работающая с 2012 года. Они закрывают в одной комнате чиновников, ответственных за городскую политику, людей из мира бизнеса и обычных горожан и устраивают круглые столы по поводу политики собственности. Сейчас уже сенаторы Берлина подают заявки, чтобы их допустили к участию в этих собраниях. По результатам был выпущен каталог требований — в частности, например, запретить продавать городскую недвижимость в частные руки. То есть оставлять её во владении города и дать возможность горожанам пользоваться землёй или зданием на сроки до сорока, шестидесяти или девяноста девяти лет. Сейчас это требование стало законом, ничто не может быть продано. В нынешнем году вступает в силу закон о прозрачности всех операций с городской недвижимостью. Ещё одна часть — теперь невозможно продавать недвижимость даже от частного лица частному лицу, необходимо проводить конкурс, чтобы люди подавали заявки, обосновывая, что они хотят делать с этим имуществом и что это даст городу. Это выглядит как социалистический подход, но в этом нет политики. Просто Берлин больше не хочет становиться капиталистическим городом, откуда уезжают люди, поскольку не могут позволить себе в нём жить. Мы не хотим быть Лондоном, Парижем, Нью-Йорком или такими же, как они. Что касается арендной платы — три недели назад вступил в силу закон, замораживающий ставки. И если вы строите новое здание, неважно, частное или принадлежащее городу, по меньшей мере тридцать процентов квартир должны быть социальным жильём, где плата не должна быть выше 6,5 евро за метр, притом что обычная плата — 10 или 15 евро за метр. Закон вас обязывает не поднимать цену — это очень эффективно. Это теперь называется «берлинской моделью».

Тот community-based подход, о котором мы так много говорим, очень тяжело реализуется в Берлине, поскольку здесь гражданское общество. Это означает, что с людьми нужно согласовывать всё — вплоть до используемых в строительстве материалов. Проходят годы, прежде чем реально можно начинать строительство. Тем не менее моя главная надежда, что все главные игроки скоро придут к мысли, что над архитектурным обликом Берлина необходимо работать совместно. Не заключать контракт с архитектором, после которого он может делать всё, что ему заблагорассудится, а наоборот: чтобы любая постройка обсуждалась и отвечала интересам всех соседей. Когда говорят, что в Берлине все здания перекрикивают друг друга и не обращают внимания на своё окружение, — это может показаться демократическим подходом и это подход, обусловленный историей города, но есть и другие способы демократического построения городского ландшафта — уважение к интересам каждого и значительно большая гомогенность, которая в конечном итоге будет лучшей для композиции города. Но, честно говоря, Берлин очень молодой город. Он родился заново в 1989 году, и поэтому пока ещё рано говорить о его архитектурных константах. Давайте посмотрим лет через двадцать и, если сможем, через триста. Посмотрим, к чему мы придём в будущем — может, мы, как в Токио, будем сносить отлично функционирующие здания, которым и двадцати лет не исполнилось, и строить новые, только потому что мы хотим современный дизайн и большую высотность. Возможно, это способ попрощаться с некоторыми из берлинских кварталов, которые со страшной скоростью росли после Второй мировой войны. Однако этого нельзя делать на фоне растущей экономики, которую мы наблюдаем сегодня в Берлине.

Ещё один важный закон, который обсуждался несколько лет, — о человеческом масштабе архитектуры. Недавно был выпущен поистине гигантский альманах об общественном использовании первых этажей зданий, об их архитектурной, смысловой, функциональной составляющей. Сейчас эта книга стала чем‑то вроде библии для тех, кто собирается использовать нижний этаж. Палата депутатов Берлина сейчас обсуждает закон, который обяжет собственников оставлять его в общественном пользовании, чтобы все жильцы имели к нему доступ. Это может быть детский сад, мастерские, ресторан, но использовать его частным образом никто больше не сможет — это помещение должно быть открытым.

Берлин больше не хочет становиться капиталистическим городом, откуда уезжают люди, поскольку не могут позволить себе в нём жить. Мы не хотим быть Лондоном, Парижем, Нью-Йорком или такими же, как они

Что касается того, что Берлин был продан, это во многом правда. Однако на прошлой неделе сенатор Берлина по финансовым вопросам Матиас Колац-Анен анонсировал новую кампанию, в рамках которой город будет выкупать обратно проданную корпорациям землю и имущество, а также землю, принадлежащую Deutsche Bank, и землю церкви, которая ей больше не нужна. На эту кампанию потратят минимум 300 миллионов евро, и ещё до 3 миллиардов могут быть взяты в кредит. То есть у нас есть возможность остановить процесс перехода города в чужие руки. Общество возвращает его себе.