Гоген и Ван Гог: пути эскапизма

С этой дискуссии, организованной ГМИИ им.

Сергей Попов

Искусствовед, куратор, основатель галереи pop/off/art

Алина Стрельцова

Кандидат наук, искусствовед, шеф-редактор журнала «Искусство»

Кирилл Светляков

Искусствовед, куратор, арт-критик, заведующий отделом новейших течений Государственной Третьяковской галереи. Исследователь, писатель, директор Учебно-научного центра по изучению русской культуры ХХ века им.

Дмитрий Гутов

Художник, теоретик искусства

Сергей Попов: Тема эскапизма мне представляется очень важной и созвучной времени, в котором мы сейчас живём. Когда меня попросили побыть модератором сегодняшней дискуссии, я подумал, ну да, одна из тем, о которых можно поговорить применительно к творчеству постимпрессионистов. Но когда стал вникать в неё, готовясь к круглому столу, то обнаружил, что из нашей темы вырастают вопросы, которые волнуют сегодняшнего зрителя и сегодняшнего художника. Поэтому мы поговорим о том, что нам в начале XXI века близко в этих великих живописцах.

Речь у нас пойдёт о человеке современном, то есть таком, который появляется в середине XIX века, поскольку именно с этого времени мы отсчитываем современный период нашей цивилизации, modernité. Именно в эту эпоху эскапизм становится привычным и вполне осознанным состоянием для многих, а Ван Гог и Гоген, как мне кажется, — одни из первых авторов, выразивших его программно в своём творчестве.

Очевидно, что тема движения крайне важна для них обоих — Гоген разъезжал по всему миру, Ван Гог — с севера на юг Европы и обратно. И очевидно, что их побег из привычной среды — это своего рода способ критики буржуазного состояния мира. Но помимо очевидных есть в их бегстве много других аспектов, в том числе жертвенность обоих художников, которая напрямую связана с эскапизмом: для того чтобы состояться для искусства, им пришлось отойти от всего привычного, принести себя в жертву. И они оба сделали это вполне осознанно. Я сейчас говорю не только о творчестве, но и о судьбах этих авторов.

Почему эти двое? Почему мы не говорим о ком‑то ещё? До определённой степени Ван Гог и Гоген близки друг другу и стилистически, и содержательно, у них есть интересные биографические пересечения, связанные, кстати, с темой побега и попыткой вместе создать художественную колонию на юге Франции. Их сотрудничество могло привести к грандиозным результатам, но на деле произошёл один из самых тяжёлых и острых конфликтов в истории искусства, ставший причиной душевных травм Ван Гога, да и Гогена тоже. Однако главнее всего для нас то, что эти двое художников создали мощнейшую визуальную и поведенческую модель, принципиально важную для всего ХХ века. Я имею в виду даже не стилистические факторы. Действительно, много говорят о влиянии Ван Гога на экспрессионизм или Гогена на модернизм. Мы знаем, каким важным для российских зрителей и художников было открытие Гогена и Ван Гога, равно как и других постимпрессионистов, в середине XX века, когда они были снова показаны в экспозициях Пушкинского музея и Эрмитажа. Но на самом деле мы понимаем, что ни экспрессионизм напрямую не вытекает из творчества Ван Гога, ни синтетизм Гогена не может быть назван влиятельным направлением живописи ХХ века. Важно совсем другое — то, что эти художники описали сами себя, создали очень мощные нарративы, с которыми каждому новому поколению приходится себя соотносить, опровергать, подтверждать. И каждое новое поколение открывает их заново.

Алина Стрельцова: Если эскапизм — это конфликт с реальностью и попытка уйти в другую, выдуманную реальность, то у нас есть два варианта. Первый — убежать в реальность, выдуманную кем‑то другим, в снятый кем‑то ещё сериал об идеальной любви или написанную кем‑то другим видеоигру про постапокалипсис. Второй — выдумать эту новую реальность самому, написать собственную игру про постапокалипсис, раскритиковать нынешний миропорядок, построить гораздо лучший и показать всем, как надо. И если первый вариант в нашей сегодняшней культуре воспринимается как поражение, как несданный экзамен, после которого твоя жизнь будет тебе не зачтена, то второй — работающая художественная стратегия. И мне бы хотелось посмотреть на социальный контекст эскапизма как художественной стратегии — что нужно, чтобы побег художника от реальности мог состояться?

Противостояние художника и толпы — основная коллизия эпохи романтизма. Именно тогда появилось представление о художнике-аскете, который сидит в своей уединённой келье, разговаривает с Богом и пишет шедевры. Однако в эпоху романтизма эта коллизия никак не была оформлена социально. Если вы, к примеру, выгодно женатый аристократ и пресытились Лондоном, вы можете спокойно сбежать на Женевское озеро, любоваться грозой с друзьями и писать страшные истории на спор — вам не обязательно обосновывать своё место в мире. Однако если обосновывать своё место в мире вам всё же приходится, в том числе финансово, то вам совершенно необходима какая‑то инфраструктура, которая смогла бы поддержать ваш эскапизм. И пока вы сидите в Живерни подальше от невыносимого Парижа, нужно, чтобы в столице находился ваш галерист, который бы устраивал ваши дела и продавал присланные вами картины. Ещё хорошо бы, чтобы в столичных газетах трудились журналисты, которые не дадут публике о вас забыть. И вот эта новая инфраструктура оформилась как раз в середине XIX века. Например, интервью с художниками появляются как раз в период после отъезда Гогена на Таити. Ещё одной частью инфраструктуры стали так называемые колонии художников, которые множатся в разных уголках Европы.

Они возникали так: например, студент Дюссельдорфской художественной академии по имени Фриц Макензен проводит каникулы в Ворпсведе и пишет друзьям письма о том, как хорошо там работается, приглашает присоединиться. Друзья приезжают, обсуждают, что Академия плоха, художественный мир тщеславен, они туда больше не вернутся, а будут сидеть в этой деревушке и заниматься настоящим искусством: днём работать, а вечером творчески обсуждать всё, что наработали за день, — это и будет идеальный образ жизни. И таким образом художники по всей Европе начали перебираться в рыбацкие и крестьянские поселения. Всё это очень напоминает современные арт-резиденции, за исключением того, что жили художники там годами, заводили семьи, ходили вместе на пикники, общались с рыбаками и крестьянами, пытаясь стать для них своими. Так они утверждали этот новый эскапистский по сути образ жизни как нормальный, единственный из возможных для художника: художественные и общественные центры оставались позади, художники общались в основном друг с другом. При этом, когда вы скрываетесь от мира, у вас остаётся референтная среда, которая живёт рядом, с которой можно обсудить свои успехи и неудачи, которая может дать обратную связь и замолвить о вас слово в случае чего. Чем и пользовался, например, тот же Гоген, когда ему понадобилось уехать на Таити и он собирал деньги, продавая свои картины на аукционе в Париже, — он попросил, и крайне настойчиво, помощи у всех друзей, с которыми общался в колонии в Понт-Авене, и получил её. Ему предоставили кто кров, кто мастерскую, кто рекомендательные письма, кто‑то познакомил с влиятельными журналистами. Тем не менее такие колонии не формировали коллективизм, наоборот, они культивировали индивидуализм, свободу и дружбу.

Что‑то подобное Ван Гог предлагал создать Гогену, когда говорил об открытии «мастерской Юга» сначала в Арле, потом в тропиках: что они будут жить вместе, как монахи, работать весь день, раз в две недели посещая бордель. Ван Гог утверждал, что радикальное обновление искусства усилиями одного человека невозможно, что нужна целая группа художников, которая будет заниматься примерно одним и тем же, и что это радикальное обновление искусства возможно только в тропиках. Поскольку именно там есть те краски, которые требуются европейскому искусству, — и тогда оно сможет когда‑нибудь сравниться с японским. Надо ли говорить, что Гоген вполне поддерживал идею тропиков и обновления искусства. И планируя собственный побег на Таити, уже после смерти Ван Гога, Гоген звал с собой многих друзей. Правда, любой ценой собирая деньги на путешествие, он повёл себя во многих отношениях недостойно, и друзьям уже хотелось поскорее его спровадить. В общем, никто с ним не поехал, но после отхода поезда, например, Морис Дени горестно восклицал: ну почему же мы остаёмся, ведь мы только теряем время в этом отвратительном Париже! Я хочу сказать, что подобные настроения были мейнстримом эпохи, а не чем‑то, что было придумано двумя чудаками-художниками. Мейнстримом настолько, что понадобилась целая институциональная система, организующая всеобщий художественный эскапизм.

Однако чего же все эти художники пытались добиться, уезжая в рыбацкие и крестьянские деревни? Нам важно здесь понять: они бежали от чего‑то или к чему‑то, чтобы приобрести что‑то важное?

«Труд — лишь повод, чтобы совершить прогулку в море или в горы, лишь тщеславная радость проявления своей силы или сладость дружеской услуги. Труд — удовольствие мужчин, разделённое с женщинами и вперёд оплаченное природой»

Если раньше казалось, что в своих работах они демонстрируют нам простую крестьянскую жизнь, какой она была в конце XIX века, радости и тяготы труда, то сегодняшние исследователи указывают на целый ряд несоответствий. Они говорят, что наш период — это бурная индустриализация Европы, в том числе сельского хозяйства, но на картинах мы видим патриархальную, фактически средневековую деревню, где нет ни современных орудий труда, ни хозяйственных построек, ни туристов — а ведь это начало массового туризма, — ни самих художников и их парижских гостей. Нарядные крестьяне за беседой, вдохновенные рыбаки, любующиеся морскими пейзажами, — никто не занимается тяжёлым трудом. Даже пастухи становятся одним из самых популярных предметов изображения именно потому, что не работают. Они днём играют на свирели, а ночью смотрят на звёзды, их труд подчинён естественному циклу, они хранят мудрость природы. Или вот работа Гогена «Собиратели водорослей» — она тоже показывает нам несовременный труд. Я сошлюсь на Гризельду Поллок, которая говорит, что мы имеем дело, скорее, с постановкой, только не для Гогена, а для туристов, которые приезжают посмотреть на первозданный мир деревни: «Люди на отдыхе очень любят смотреть, как другие занимаются какой‑нибудь несовременной работой». Со стороны кажется, что такая «естественная» работа не требует никаких усилий, она подчинена каким‑то таинственным природным циклам.

Почему Гоген не удовольствовался Бретанью, а поехал дальше — на Таити? Он писал, что жизнь в Бретани слишком цивилизованна, и надеялся, что в Полинезии найдёт естественный порядок. В его записках мы читаем: «Вы ведь знаете, что на Таити самый здоровый климат на свете… В этой же прогнившей дрянной Европе будущее наших детей, даже при наличии каких‑то денег, достаточно мрачно… Но таитянам, счастливым обитателям неисследованных райских уголков Океании, ведомы лишь радостные стороны жизни. Для них жить означает петь и любить». Но даже приехав на Таити, он обнаруживает вокруг сплошную Европу: французские колониальные чиновники, жандармы, христианские миссионеры, воскресные школы. И он бежит вглубь острова, где для туземцев «труд — лишь повод, чтобы совершить прогулку в море или в горы, лишь тщеславная радость проявления своей силы или сладость дружеской услуги. Труд — удовольствие мужчин, разделённое с женщинами и вперёд оплаченное природой». Но если мы представим реальную колонию, где жизнь туземцев подчинена чужой администрации, мы увидим совсем другую картинку: тяжёлого труда и жестокого существования.

Гоген не мог этого не видеть, как и не могли художники, живущие бок о бок с крестьянами, не заметить, что уход за скотиной — это не любование звёздами, а тяжёлый труд. Почему же нам этого не показывают? Есть даже версия, что они намеренно отображали не то, что видели в путешествиях, а представления буржуазной аудитории Парижа. Например, Писсарро подозревал что его коллеги прямо поставляли столичной аудитории контент, на который был спрос, изображая и продавая то, что было идеалом для буржуа: «Испуганная буржуазия, растерявшись перед лицом могучего протеста обездоленных масс, перед настойчивыми требованиями народа, инстинктивно чувствует необходимость вернуть этот народ назад к суеверию. Вот почему подняли голову религиозные символисты, религиозные социалисты, идеалистическое искусство, оккультизм, буддизм и пр. Гоген нюхом учуял эту тенденцию». В письмах друзей Гоген предстаёт человеком себе на уме, он вроде и бежит из художественного центра, но сидя на своих островах, лихорадочно подсчитывает, кто за сколько продаёт работы и на какой доход вышел. Его мысли всё равно устремлены в Париж.

О «Собирателях водорослей» Гризельда Поллок говорит, что мы имеем дело, скорее, с постановкой, только не для Гогена, а для туристов: «Люди на отдыхе очень любят смотреть, как другие занимаются какой‑нибудь несовременной работой»

Однако решить, что художники поставляли контент для буржуа, — слишком лёгкий путь. Есть и другой — предположить, что в облике несовременно трудящихся крестьян и не работающих туземцев художники изображали идеальных себя. Именно поэтому их нет на картинах рядом с рыбаками и селянами. Это не у туземцев, а у художников есть возможность любоваться звёздами и морскими пейзажами. И свой идеал они реализовывали не только своей жизнью, но и создавали его напрямую в своих работах, изображая не то, что есть, но то, каким оно должно быть. Да, Гоген не нашёл на островах того рая, который вроде бы описывал и проповедовал, но пытаясь его создать самостоятельно, он стал великим художником: «Этот мир, которого, быть может нельзя найти ни у Кювье, ни у ботаников, — тот рай, которого я сделал лишь эскизы. Но от эскиза до исполнения мечты далеко. Но всё же провидеть блаженство — лучше нирваны».

Кирилл Светляков: Я тоже хотел бы обозначить несколько аспектов, один из них Алина уже назвала — это романтический миф, который сидел в головах художников. Модель романтического бегства появляется в литературе немецкого и других романтизмов. Сама идея побега возникла именно в начале XIX века, утвердилась в человеческом сознании и актуальна до сих пор. Конечно, художники ощущали свою исключительность и действительно ставили себя в исключительные условия. «Человек в исключительных обстоятельствах» — клише, которое транслировалось и воспроизводилось в это время.

Второй момент — естественность. Почему они все за неё борются? Дело в том, что идея естественного человека Жан-Жака Руссо расцветает уже в эпоху французского колониализма. И художники так или иначе оказываются носителями этой идеи, транслируют её и сами ищут естественного человека. Это и подталкивает их к эскапизму.

Мы, будучи людьми постсоветской культуры, легко можем представить себе эту ситуацию по советским 60‑м и 70‑м, потому что французский сценарий был тогда воспроизведён у нас. В это время люди бежали из города в деревню, и этот побег был ответом на прежнюю индустриализацию и урбанизацию, когда города высосали из деревни всё. По фильмам и литературе того времени можно проследить, как города наполнялись бывшими сельскими жителями, которые сходили там с ума. А через пятьдесят лет уже художники отправлялись в деревню в поисках духовности и обнаруживали там неких странных людей, которые далеко не всегда выражали умные мысли, чаще что‑то нечленораздельное, но интеллигенты трепетно ловили эти сельские слоги.

Третий момент — религиозное искусство. Мне хотелось бы обратить ваше внимание, что в музее дʼОрсе его очень мало, французское религиозное искусство конца XIX — начала XX века следует искать в провинциальных городах. Однако это очень важная тема, поскольку это искусство отвечало общественному запросу на духовность. В результате художники искали ресурс духовности, например, в Бретани, которая вообще‑то была не совсем Францией, и люди там не были похожи на типичных французов и, вероятно, французами себя не считали. И вот эта Бретань, где оставалось много средневекового, много деревни, вдохновляла художников на поиски и естественного человека, и духовности, но то, что она могла предложить, не всегда их удовлетворяло. Поэтому художники отправляются в дальние путешествия, обусловленные возможностями колониализма. Искусство Гогена было религиозным ещё в Бретани, потом он эту религиозность пытается осмыслять на островах, хотя, конечно, там он не видит Рая, а, скорее, существует с образом Рая, считывая и воспроизводя характеристики естественного человека Руссо.

Ещё один момент — мученичество. Судьба Ван Гога напрямую связана с христианской этикой и христианской жертвой. Однако и Гоген ведь тоже приносит себя в жертву, сгорев в болезни. Художник-мученик — это модель, которую они реализуют собственной жизнью и которая оказывается крайне актуальной для ХХ века. Причём Ван Гог чуть‑чуть не дожил до того момента, когда его истерия становится популярной и востребованной обществом: буквально через несколько лет начинается повальное увлечение сеансами доктора Шарко, образы истерии появляются в творчестве Лотрека, Родена, Мунка. И психические отклонения, девиации Ван Гога оказались востребованы городскими невротиками, которые смотрели его картины через десять лет после его смерти и восхищались ими.

Тут надо оговориться, что ни Ван Гог, ни Гоген не были французами, они сторонние люди, и Франция для них родной никогда не была. Зато французом был ещё один великий эскапист — Поль Сезанн, который тоже уехал из Парижа, но к себе домой — в Экс-ан-Прованс. И уехал он, скорее, в Античность, сознательно выключив себя из каких‑то актуальных художественных процессов.

Каждый из этих троих художников реализует свой собственный миф, но все они связаны с моделью романтического бегства, и бегут эти художники всё же с оглядкой. Сейчас у нас есть фейсбук как средство коммуникации с миром, тогда были письма, но сколь огромно количество оставшихся нам от этих художников писем! Все трое общались очень активно. Все трое хотели продавать картины. Их связь с центром, безусловно, сохранялась, как бы они к нему ни относились. Добавлю, что в условиях колониальной империи периферия приобретает огромное значение как ресурс — оттуда выкачиваются средства на индустриализацию, эти экзотические богатства сначала становятся ресурсом для индустрии, а потом ресурсом для искусства. В этой ситуации Гоген оказывается художником, который связывает центр и периферию.

Отношение города и деревни, центра и периферии — динамичны, что важно. И эта динамика реализуется через художников. Кстати, даже Монмартр, где селились художники, был в то время деревней для Парижа. Это был пригород, куда столичные жители приезжали попить молока. Ван Гог ещё видел там приметы деревенской жизни. Это потом Монмартр превратился в Содом и Гоморру, в индустрию развлечений, в обезумевший город, который осознаёт себя джунглями, где все вокруг — звери. Но это произойдёт чуть позже, когда Париж начнёт играть в дикость, которая когда‑то приписывалась колониям. А пока я бы сказал, что и Гоген в результате всех своих поисков нашёл своего естественного человека, и даже Ван Гог — свою идиллию, свой психологический баланс, в Арле, где возникли его пейзажи.

Сергей Попов: Добавлю, что связывать творчество и поведение Гогена с идеей естественного человека Руссо стали сразу после смерти художника. Русский искусствовед Яков Тугендхольд первым привёл это сравнение, и это действительно важно. Ещё одной важной темой мне представляется попытка отхода от колониального мышления, то есть то, что мы называем постколониальными практиками. Мне кажется, Гоген может быть назван первым художником, отрицавшим колониальную практику не только своим искусством, но и всей своей жизнью.

Дмитрий Гутов: Мне показалось, что в докладах Алины и Кирилла прозвучали некоторые мотивы разоблачения художников. Гоген каким‑то образом пытался приспособить вид таитянских дикарей ко вкусу французской буржуазии, которая хотела их такими видеть, чтобы продать работы. Ван Гог был востребован теми, кому требовался душ Шарко. Это любопытные наблюдения, но они не объясняют нам главного: почему эти художники оказались ключевыми для мировой истории искусства и вошли в его золотой фонд? Какая важная идея за ними стояла? В чём напряжение их искусства? Почему именно открытия Ван Гога, Гогена и Сезанна стали поворотным моментом в истории искусства? И как это связано с эскапизмом?

Дело в том, что европейская цивилизация, по мнению очень многих мыслителей, к тому времени, когда работали эти художники, то есть в 80‑е и 90‑е годы XIX века, зашла в окончательный тупик. Гоген бежал не менее как от выродившейся расы — мы должны понимать масштаб постановки этих проблем. Задолго до Первой мировой войны на Европу смотрели уже как на руину. Ещё не был написан «Закат Европы», но эти художники уже переживали закат западного мира. И, конечно, он не был их выдумкой, мир к этому и шёл. Ещё в 30‑е годы XIX века, за 50—60 лет до этих живописных работ, Гегель сказал, что всё окончательно погибло, цивилизация себя исчерпала.

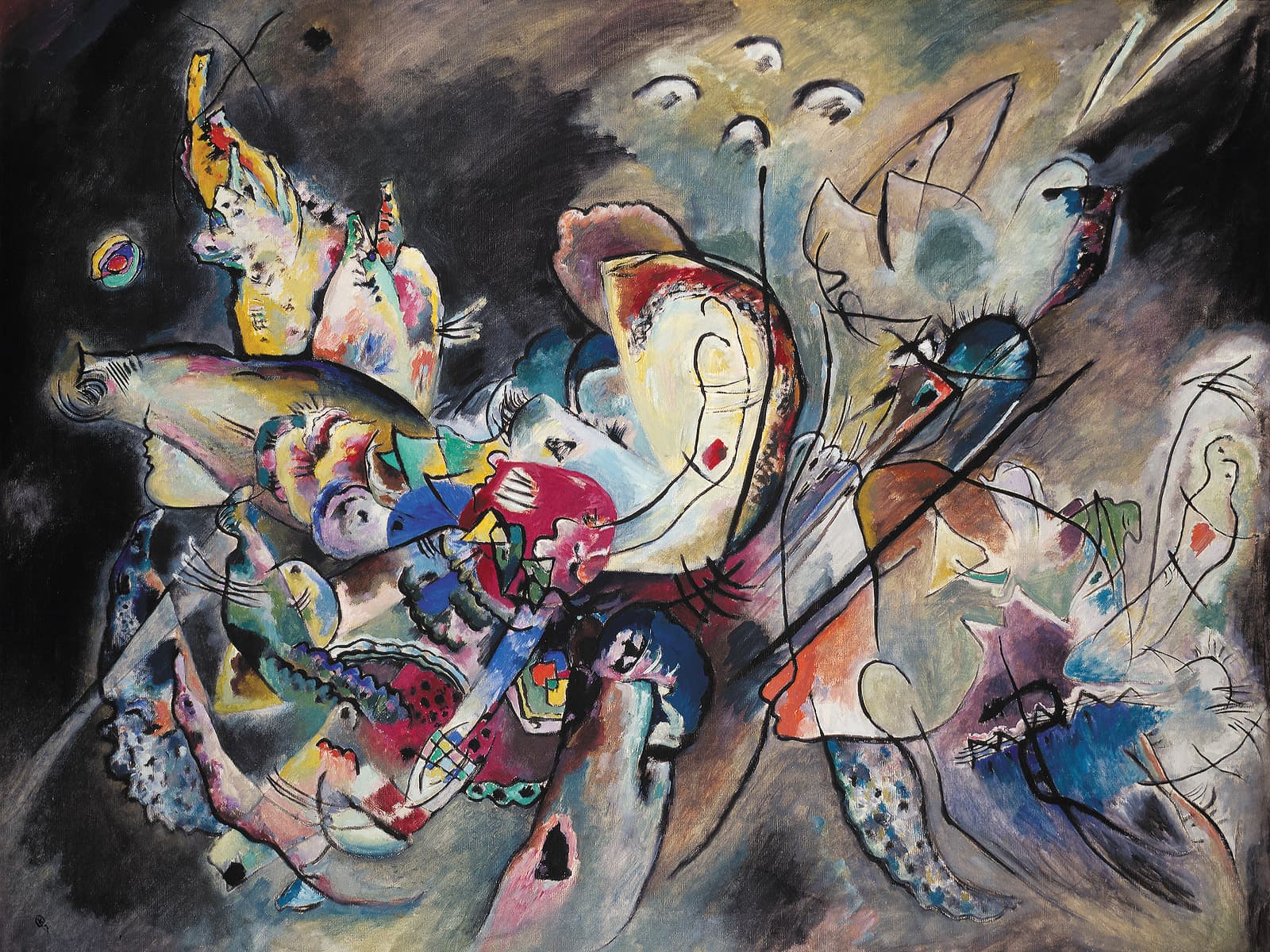

Посмотрите на «Пейзаж в Овере после дождя» Ван Гога: неслучайно там появляется человек, ковыряющийся в земле, — вот жест, способный вдохновить художника. Вдали паровоз — символ новой индустриальной цивилизации, но именно она дала возможность двигаться назад, к дикарям

Понимая масштаб всех этих проблем, художники ищут выхода. Алина задавала вопрос: от чего они бегут или куда бегут? Я смотрю на эту проблему глазами художника: что художнику нужно? Художник вкладывает определённую энергию в свои работы, у него должен быть предмет, им должно что‑то двигать. Для него важно, что он изображает. Если средневековый художник изображает Христа, Богоматерь, жития святых, то что же важно для этих новых художников? Им важно найти выразительное. Мир, который они видят вокруг, живописно тускл. Мир после Французской революции полностью переменился. «Художник останавливается перед буржуа во фраке» — что здесь имеется в виду? Можно рисовать что угодно: нищих, королей, голых девчонок, яблоки… но перед буржуа во фраке художник бессилен, там рисовать совершенно нечего. У людей, которые фланируют по бульвару Капуцинов, пластика, на которую не хочется смотреть. А художникам нужен выразительный жест. Неслучайно Гоген обнаруживает в своих моделях другую пластику — таитянин двигается по‑другому, у него плавные движения. Или посмотрите на «Пейзаж в Овере после дождя» Ван Гога: неслучайно там появляется человек, ковыряющийся в земле, — вот жест, который может вдохновить художника. Вдали идёт паровоз — символ новой цивилизации. И здесь заключён парадокс: именно новая индустриальная цивилизация дала возможность двигаться назад, к дикарям. По большему счёту, эти художники говорят: будьте дикарями и обретите новое дыхание. И мы знаем, что идея стать дикарём, варваром, в значительной степени пронизывает всю культуру XX века. Кстати, паровоз, который несётся в пейзаже в Овере, позволил художникам, например, перемещаться со своими работами. До этого было физически трудно становиться эскапистами, перевозить холсты в телегах и других повозках было крайне неудобно. А на поезде можно поехать куда угодно. К тому же изобрели, что, вообще‑то, важно, тюбики для масляной краски. Поменялось отношение к искусству — положил работы в этюдник, взял краски и понёс их в новый мир.

Заканчивая своё выступление, я призываю не сравнивать художников с душем Шарко и не разоблачать их, потому что это дело нехитрое. Эти люди нашли визуальный образ как решение своей жизни в самых центральных проблемах европейской культуры. Все бежали куда‑то: прерафаэлиты в Средневековье, даже академисты бежали в разлагающийся Рим, Делакруа бежал в Марокко. Потому что рисовать «вот здесь» недолго попробовали один Курбе и ещё Мане — был период, когда современность стала главным словом, но потом оказалось, что справиться с ней практически невозможно.

Сергей Попов: Мне хотелось бы сказать пару слов в поддержку позиции Дмитрия. Гоген действительно постоянно называет себя «дикарём». Когда художник первый раз приезжает на Таити, он пишет в письме, что со всей своей цивилизованностью выглядит гораздо большим дикарём, чем все местные, потому что ничего не умеет, не знает, как устроена здесь жизнь. И оставался таковым, пока не понял местную динамику.

И хочу спросить, обязаны ли мы собственным видением мира этим художникам, тому, что они поставили своей задачей найти противовес вырождающейся цивилизации? И тому, что этот противовес они искали посредством физического передвижения по миру, посредством бегства? Только представьте себе, движения Ван Гога с севера на юг Европы и движения Гогена из Перу во Францию, потом на Таити, обратно в Европу и снова на Таити — для того времени это невероятные расстояния! Обязаны ли мы собственным видением мира тем образам, что возникают в их творчестве благодаря этой невероятной динамике?

Дмитрий Гутов: Безусловно. В поисках выразительного, того, что может быть запечатлено на холсте, художники готовы отправиться куда угодно. То, что могут выдержать другие люди, не могут выдержать художники. У людей глаза болеть не будут, а у художников будут. Так что поиск выразительности — это мощнейший мотор, художники доводят себя до пределов возможного. А дальше всё начинает рушиться.

Сергей Попов: Я бы вспомнил ещё Эмиля Нольде, который путешествует, продолжая странствия Гогена, через Сибирь, а потом ещё дальше — в Папуа — Новую Гвинею, где он возгоняет ещё мощнее гогеновскую тему уже в экспрессионистской стилистике. И, конечно же, нужно упомянуть Пикассо с его интересом к Африке и движение Матисса к образам Марокко. Это и есть динамика европейского искусства, динамика маргиналов, которыми были все эти великие художники в начале своего творчества, когда активировали оппозицию периферии и центра, тем самым двигая искусство вперёд.

Кирилл Светляков: Я бы хотел вернуться к тому, о чём рассказывал Дмитрий, — что философы констатировали упадок и смерть западной цивилизации. Однако большинство людей эту цивилизацию славили, чествовали её триумф на всемирных выставках, и возможность куда‑либо уехать у художников появилась именно благодаря технике и этой самой цивилизации. Отношения упадка и прогресса здесь очень динамичны, и я бы не стал говорить, что Ван Гог и Гоген спасли цивилизацию, и не стал бы преувеличивать роль личности в истории. И, кстати, говоря о колониализме и поиске выразительности, ведь найденная художниками выразительность в итоге оказалась очень буржуазной: от тканых половичков до образов туземцев с их пластикой — всё это оказалось предметом потребления, всё можно выставить на выставке и всё продать. В этом смысле художники открывают путь потребления очень разных колониальных товаров.

Алина Стрельцова: Перед дискуссией я размышляла, а кто нас будет сегодня слушать? Наверное, те, кому интересно узнать что‑то новое про творчество Ван Гога и Гогена, но прежде всего, я предполагаю, что это могут быть люди, которым важно понять, насколько их собственные нынешние мысли соотносятся с теми проблемами, которые переживали художники в конце XIX века. Думаю, что сегодня многие очень остро переживают конфликт с действительностью. И уверена, что если ты нормальный живой человек, то в любую эпоху у тебя будет конфликт с действительностью. Будет мелькать мысль о том, чтобы бросить это всё ко всем чертям, раз оно настолько недотягивает не то что до идеала, но до сколько‑нибудь приемлемого уровня. И поэтому мне хочется ещё раз подчеркнуть, что все наши сегодняшние герои бежали от цивилизации не для того, чтобы убежать, а ехали туда для того, чтобы потом что‑то произошло здесь. Они не жгли мосты, они хотели поменять реальность, от которой якобы уходили. И этот посыл мне представляется важным не столько для истории искусства, сколько для нынешней ситуации.

Сергей Попов: А чей метод бегства от цивилизации, Ван Гога или Гогена, кажется вам продуктивнее в нынешней ситуации?

Дмитрий Гутов: Сейчас, на мой взгляд, бежать уже некуда. Везде отели и дороги. Весь мир в твоём кармане вместе с любимым гаджетом. Где бы ты ни оказался — тебя найдут. Все мы полностью погружены в безумную современность, живём её ритмом. От глупости вокруг можно убежать разве что в свой книжный шкаф или в собственные штудии.

Сергей Попов: То есть само искусство стало формой эскапизма?

Художники перестали быть людьми, способными смоделировать будущее или предвосхитить его. Эта способность ушла к другим профессиям, поэтому у нас не может быть никаких новых Ван Гогов и Гогенов

Дмитрий Гутов: Наоборот. Оно слишком включено в реальность и во все её механизмы.

Кирилл Светляков: Зачем бегут люди — чтобы обрести себя. А сегодня у нас слишком мало приватности. Весь XX век боролся за приватность, а потом слил её в социальные сети, и сейчас действительно некуда бежать, поскольку у тебя нет личного пространства, даже когда ты находишься наедине с собой. Если уж говорить о бегстве сегодня, то нужно отключить все электронные ресурсы и свою частную жизнь в сети не сливать — вот тогда ты эскапист, тогда ты убежал от виртуальной реальности, которая и есть настоящая сегодняшняя реальность.

Сергей Попов: На мой взгляд, у Гогена, Ван Гога и других художников было будущее, поскольку у них были жизненные модели, за которые они могли и хотели бороться, и модели, от которых они убегали. Сегодня наше глобальное будущее не просматривается за избытком информации, мы вообще мало что о нём можем сказать. Именно переизбыток информации мне кажется ключевой проблемой. Художники перестали быть людьми, способными смоделировать будущее или предвосхитить его. Эта способность и это право ушли к другим профессиям, поэтому у нас не может быть и даже не ожидается никаких Ван Гогов и Гогенов. Их просто не стоит искать на территории искусства.