Художники-шаманы. Василий Кандинский: Заклинатель будущего

Художник был одержим идеей дать жизнь новому искусству в мистическом акте, для которого «оплодотворение» и «роды» были далеко не просто метафорой

Согласно теософскому учению, оказавшему большое влияние на склонного к эзотерике художника, человечество обязано своей эволюцией Духу, от которого ведёт начало вся живая материя вплоть до самых сложных и совершенных форм. Главная задача, которую ставит перед собой Кандинский, — это поиск точки соприкосновения между духовным и материальным миром, которая и является для него условием всякого подлинного творчества. Как создавать произведения, наделённые не просто смыслом и красотой, но обладающие «пpopoчecкoй cилoй»? Как выразить с помощью кисти и красок то, что само по себе служит преодолению их материальной природы? За ответами на эти вопросы Кандинский, судя по всему, обращался к современной ему эзотерической литературе, богатая подборка которой имелась в его мюнхенской и парижской библиотеках. Как утверждает Райнхард Циммерманн, для живописи Кандинского чрезвычайно важно понятие ауры и так называемых мысленных форм, представляющих собой воплощение психических и интеллектуальных процессов. Это воплощение происходит как раз на стыке двух миров, в области тонкой материи, невидимой обычному глазу, но открывающейся ясновидцу. Так, душевное состояние человека и мир его идей могут найти прямое выражение в сочетании красок и форм, образующих вокруг его физического тела нечто вроде ореола.

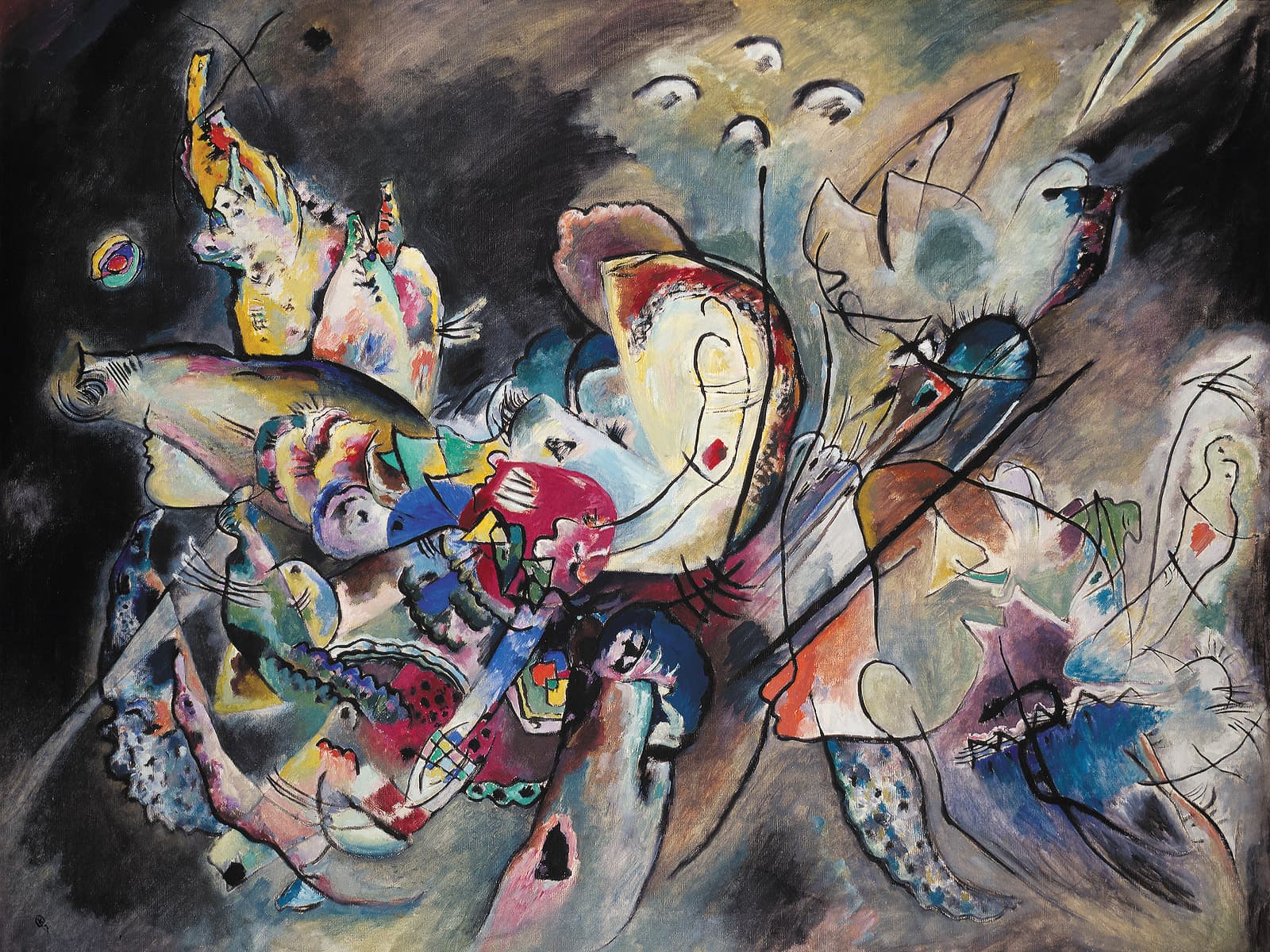

Переход Кандинского к абстрактной живописи, который происходит после 1911 года, начинается именно с «расслоения» объектов на фигуративную и эфемерную составляющую, как бы приоткрывающую зрителю двери в мир сверхчувственного. В более поздних работах аура уже не окружает людей и животных, а разливается по всему полотну, пронизывает неодушевлённую материю, намекая на магические истоки всего сущего: дома становятся прозрачными, горы приходят в движение, небо и земля сближаются друг с другом по насыщенному колориту.

То, к чему Кандинский стремился в живописи, он уже отчасти видел исполненным в другом виде искусства — музыке. Именно музыка стала для него ориентиром в опытах с художественным словом, которые он рассматривал прежде всего как прорыв к «внутреннему звучанию», разрывающему обыденное восприятие мира. «Когда <…> самого предмета не видишь, а только слышишь его название, то в голове слышащего возникает абстрактное представление, дематериализованный предмет, который тотчас вызывает в сердце вибрацию», — отмечает Кандинский в книге «О духовном в искусстве». Его стихи, активно использующие приёмы звукоподражания, повторения и синестезии, напоминают магические заклинания, где смысл рождается на границе звукового эффекта и визуального образа, отсылающего к сказочной или мистической реальности:

Лес становился всё гуще. Красные стволы всё толще. Зелёная листва всё тяжелее. Воздух всё темнее. Кусты всё пышнее. Грибы всё многочисленнее. В конце концов приходилось идти прямо по грибам. Человеку было всё труднее идти, продираясь, а не проскальзывая. Однако он шёл и повторял всё быстрее и быстрее одну и ту же фразу: —

Шрамы заживают.

Краски оживают…

(Из стихотворения «В лесу»)

Тема мучительного пути к некой, всегда остающейся загадкой цели, — один из лейтмотивов поэзии Кандинского. Его героям приходится пробираться сквозь чащу, идти через пустыню, протискиваться через расщелины в скалах, чтобы только не стоять на месте. В этом вечном движении есть что‑то ритуальное и одновременно автобиографическое, если вспомнить то упорство, с каким Кандинский пытался приблизить наступление «нового духовного царства», создавая произведения, которые были бы не только «дитём своего времени», но и «матерью будущего». В этом глубоко интимном и в то же время обнаруживающем вселенские масштабы процессе Кандинскому выпадала роль отца, зачинающего целую эпоху и проходящего через родовые пути вместе со своим младенцем.

В последний, парижский, период творчества, начиная с 1934 года, в картинах Кандинского всё чаще появляются биоморфные, чаще всего эмбриональные формы, которым он, очевидно, придаёт скорее мистический, чем естественно-научный смысл. На склоне лет потребность утвердить себя в качестве продолжателя жизни становится всё большей. К тому же, по замечанию Вивиана Эндикотта Барнетта, зародыш сам по себе является абстракцией, ибо индивидуальные черты в нём содержатся только в качестве возможности. Кандинскому важна причастность к универсальному корню бытия, мистическому началу начал, дающему творцу власть над будущим.

«Распятие Христа, написанное неверующим в Него художником», являющееся для Кандинского унылой эмблемой уходящей эпохи материализма, должно было уступить место направленному вверх остроконечному треугольнику, в котором ему виделось «схематически верное изображение духовной жизни», готовой к мучительному броску в неизведанное, как скачущий человечек в стихотворении «Не»:

…Он скакал с одной стороны ямки на другую с усилием, которого могло бы хватить на трёхаршинную яму. И сейчас же опять назад.

И сейчас же опять назад. И сейчас же опять назад! Назад, назад. О, опять назад, опять назад! Опять, опять. О опять, опять, опять. О-опять… О-опять…

На это не надо бы смотреть.