Илья Долгов: «Океанический опыт»

Зачастую художники экологической тематики, которые говорят о необходимости перестать мыслить антропоморфно, рассказывают о своём творчестве чужим языком и академической лексикой, как будто цитатами из Донны Харауэй и Джейн Беннет. Начинает казаться, что за декларацией желания говорить с камнями и ветрами нет никакого живого переживания. Работа «Риф» Ильи Долгова была представлена на выставке «Летняя коллекция» Московского музея современного искусства и обращала на себя внимание тем, что создававший её художник действительно подружился со своим островом: его инсталляция стала итогом настоящего чувства, настоящего опыта общения с зимним штормом, ветром и дождём

Работа над инсталляцией «Риф» заняла у меня около года — я имею в виду не время создания материального объекта, а некий интуитивный процесс поиска образов. И отправной точкой тут я считаю зимний шторм на острове Котлин, где я прожил несколько лет. Этот шторм случился в конце декабря, и западная, нежилая часть острова была вся охвачена стихией. Казалось, что лес, руины форта, само побережье как будто смывало водой и уносило ветром. Для меня это стало очень сильным переживанием, я и сейчас не могу забыть эту бурю. Я оказался там совсем случайно, когда поехал на риф наловить какой‑то живности, а после ездил в те места, как на работу, всю весну, лето, осень — смотрел, что там происходит. Инсталляция — это сумма моих знаний о том, как устроена эта часть острова и какой опыт может получить там человек и не только человек. Этот опыт вполне можно назвать океаническим, и это не просто слово, есть такой термин. Ромен Роллан писал об океаническом чувстве как об особой связи с миром, где между тобой и всем остальным нет границ, где нет переживания собственной индивидуальности. Фрейд потом тоже упоминал океаническое чувство, но уже в критическом контексте, подразумевая под ним возврат к опыту нарциссического всемогущества младенца в утробе матери, который не знает ничего, кроме себя, и весь мир — как бы продолжение этого младенца. Это два разных подхода к этому переживанию.

Когда я работал над своим проектом, у меня не было ни малейшего сомнения, что я пережил именно океанический опыт, даже считал себя убеждённым океанистом. «Риф» соответственно — это пограничная штука между художественным высказыванием и утверждением пантеистской картины мира. Океаническое чувство, которое я определил для себя как коллективное сознание и умную материю, — два таких полюса, которые как раз очень хорошо проявляют себя на побережье, где говорят друг с другом стихии (ветер, солнце, вода) и живые организмы, которые существуют в этом пограничном месте между морем, воздушным океаном и сушей. Они очень текучие и адаптивные, что ли, как чайки, которые парят на ветру, или сухой камыш, или крошечный планктон, выброшенный штормом, но продолжающий жить в лужах на берегу. Инсталляция — это модель этой среды, однако это не рациональная конструкция, а нечто, призванное вызвать какую‑то внутреннюю вибрацию, эмоциональный отклик.

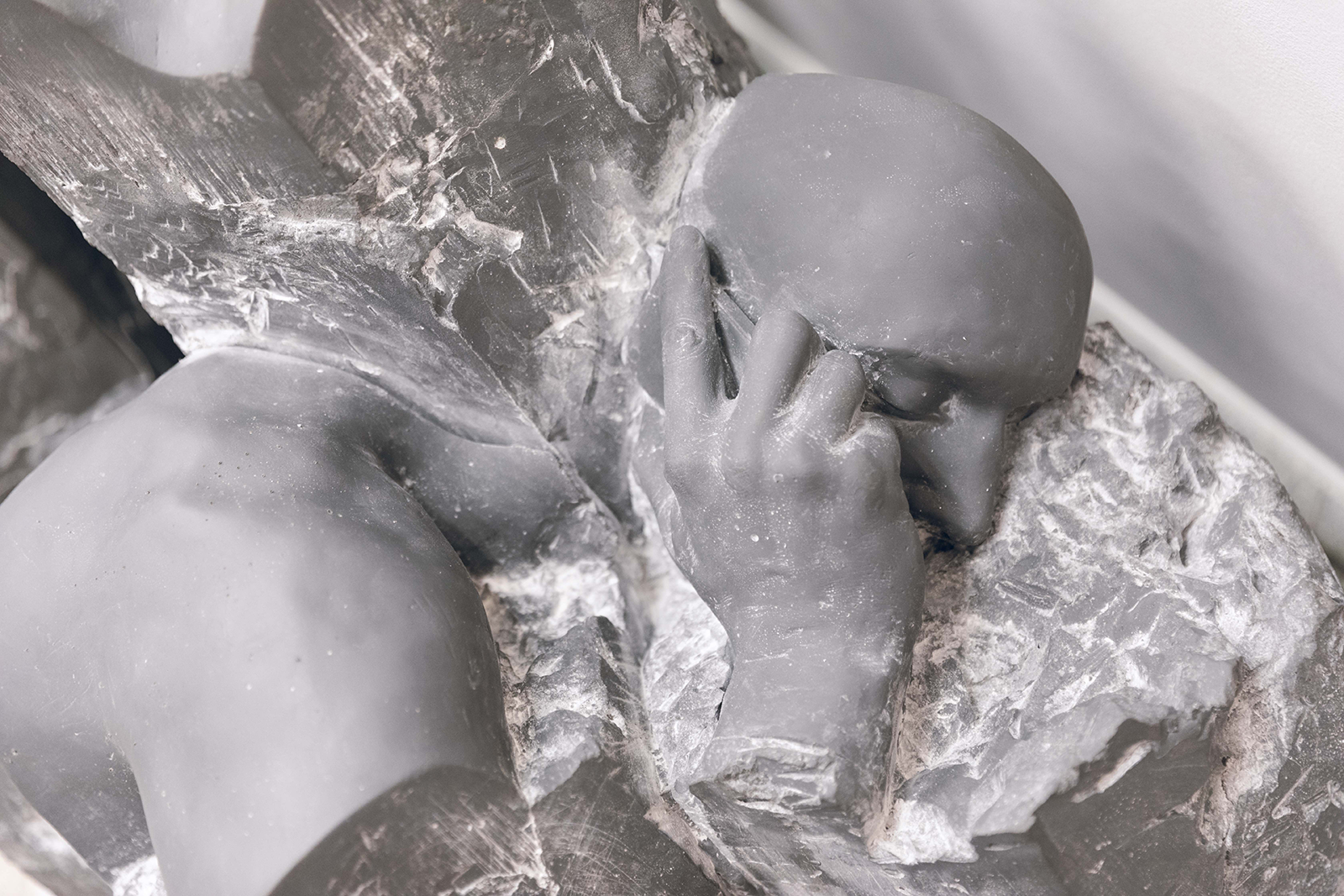

При этом мне хотелось работать через очень простые образы, на грани с иллюстрацией. Риф, о котором идёт речь, — это такая песчаная коса, которая продолжается в Финский залив. В этой же части находятся руины форта. Раньше он назывался в честь одного из императоров, но в советское время его переименовали в Шанец — это разновидность военного укрепления, — а сейчас называют просто Риф. И части, из которых состоит инсталляция, связаны с моим опытом и переживаниями в этом месте. Например, тюлень, сделанный из алюминиевого прута — прут прекрасно гнётся, я с ним работал как с ивовой лозой, из которой плетут корзины, — это отголосок моей встречи с мёртвым серым тюленем на побережье. Вообще‑то серые тюлени не заплывают в Невскую губу, они живут дальше в заливе, большие, метра полтора-два в длину. Но я увидел тюленя, который уже разлагался, его тело уже начало включаться в те процессы, которые соединяют этот берег в единое целое. Я увидел некий сгусток, некое существо, возвращающееся в океан, — и это, конечно, опыт младенца, как по Фрейду, но и опыт смерти, как по мне.

Вторая большая часть инсталляции — это паруса. Они на самом деле сделаны из парусины и натянуты такелажным способом. На них я нанёс краской очень простые образы. На ромбовидном парусе — мизида, мелкий рачок, планктонный организм, который живёт и в Ладожском озере, и в западной части Балтийского моря. Тот самый зимний шторм закинул их в Невскую губу. Встреча с ними 25 декабря в лужах, оставленных бурей на берегу, — это была по‑настоящему будоражащая встреча. Это очень подвижные прозрачные рачки, но у них очень большие чёрные глаза — в этой абсолютной прозрачности чёрные глаза. То есть когда ты смотришь в воду, видишь стайку чёрных глаз. Как будто происходит растворение телесности и при этом максимальное обострение чувствительности. Они живут стайками, я их тогда наловил, и они жили у меня до конца зимы, я кормил их яичным желтком. И вот эта мизида со своими глазами у меня запечатлена на одном из парусов как иконка, в компьютерном смысле. На другом парусе — оса на человеческом глазу, и это тоже конкретное происшествие, когда я валялся после работы в зарослях шиповника и мне на глаз села оса. Я очень их люблю, поэтому какое‑то время наслаждался её присутствием, а потом она улетела по своим делам. Конечно, я понимаю, что в западной культуре глаз — это бесценный орган. Это культура, основанная на зрении, поэтому глаза — это то, что нужно беречь в первую очередь, а оса с её жалом — символ опасности. Но происходит какой‑то отказ от своей твёрдой оболочки, отключение чувствительности к опасности. Этот океан — он ведь на самом деле вовсе не благостный, он легко тебя ненароком убьёт.

Это образная часть, а есть ещё материальная. Как‑то очень ранней весной, тоже в мороз и штормовой ветер, я собирал на Котлине кугу — это озёрный камыш, очень губчатый. У него зимой отрывает стебли и выбрасывает на побережье. Я набрал несколько мешков этой куги, привёз в мастерскую и высушил. Инсталляция «Риф» впервые была показана в галерее XL в 2017 году, и для той выставки я делал волны из камыша: высыпал стебли на пол и смачивал их водой, чтобы они снова начали пахнуть водорослями и морем. Ещё я привёз туда мешок раковин-двустворок, какие‑то гранитные валуны, брёвна, которые выловил из моря, — когда они долго находятся в воде, они становятся очень гладкими, как тюлени. Всё это уже не модель моего опыта, а просто поток, где вода и ветер связывают всё воедино, и тут же какие‑то завитки, которые мы считаем собой.

Очень ранней весной, в мороз и штормовой ветер, я собирал на Котлине кугу, озёрный камыш. Я набрал несколько мешков и высушил. Для выставки я делал волны из камыша: высыпал стебли на пол и смачивал их водой, чтобы они снова запахли водорослями и морем

Моя попытка перевести это место в зрительский опыт посетителей галереи без промежуточных звеньев и перевода — это уже обращение к профессиональному сообществу. Дело в том, что я использую язык, в том числе образный, визуальный язык, в том режиме, как его использовали монисты рубежа

Моё решение сделать вид, что не было ХХ века и множества вопросов, заданных им, повторюсь, рискованно. Я могу обосновать, почему решил следовать монической установке, почему это допустимо и правильно, но снаружи может показаться, что я просто отказываюсь видеть кучу проблем, работаю так, как будто их нет. Пусть так, я иду на этот риск, я продолжаю работать, как работаю, и буду смотреть, что получится.