Фантастический реализм

Советский репортаж создал особенное искусство, имитирующее реальность с таким успехом, что реальность начинала подстраиваться. Золотая эпоха срежисcированной фотодокументалистики 1930—1950-х закончилась крахом в эпоху шестидесятников, искавших другую убедительную правду, но безусловно успела произвести шедевры в своем неповторимом жанре

Лгать трудно. Особенно малым детям. Ложь требует некоторой изощренности работы мозга, его специального развития. Правду тоже говорить непросто, правда требует смелости. Но вот, казалось, что зеркалу и фотографии лгать вообще невозможно, и созданы они для незамутненной правды. Однако тут же нашлись мастера, изготовлявшие кривые зеркала — как будто для смеха. И тут же нашлись мастера, изготовлявшие «кривые» фотографии. Фотографии эти были реалистичные по форме, но фантастические по содержанию. К «фантастическому реализму» Достоевского, правда, они не имели никакого отношения. Зато они имели самое прямое отношение к могучему Агитпропу. Впрочем, и советское искусство, и, разумеется, журналистика занимались коммунистической пропогандой и агитацией за советскую жизнь; но притворному придворному искусству, выражающемуся туманными образами, лгать и выкручиваться было привычно, а вот простоватой и безыскусной фотографии было хоть в гроб ложиcь. И только неукротимый талант и гибкость фотографов не дали погибнуть честной российской фотографии. Их усилия совместно с усилиями партии и правительства привели к рождению небывалого доселе явления, к появлению советского постановочного репортажа. Корни этого нового явления, как всегда, таились в прошлом. И кто знает, если бы не было в нашей великой истории строительства «потемкинских деревень», может не родилось бы и такого явления, как социалистический реализм. Да, фотография лгать не умеет. Конечно, можно сделать ее туманной и мутной с помощью специальных объективов и фильтров. Можно даже превратить ее почти в живопись с помощью трудоемких приемов. Над этим и бились еще дореволюционные фотохудожники. Но все это было не то. Нужна была ложь неотличимая от правды. Лгать должен был научиться фотограф, потому что обскура-дура, и ничему научить ее нельзя. Явление советского фоторепортажа с психологической стороны до сих пор не изучено, потому что свидетельств борьбы тогдашнего репортера с действительностью нет как нет. А ведь работа его была тяжелее, чем работа у скульптора, который всего лишь отсекал лишние куски от косной материи, не привнося в нее ничего своего. Конечно, тугая материя всегда сопротивляется усилиям скульптора, но вы бы знали, как бешено билась несознательная действительность под напором идейно вооруженного фотографа! Наверное, ей казалось, что тот хочет ее изнасиловать, а ведь он хотел ее лишь приукрасить! Красота, как и искусство, тоже требует жертв. Слава богу, к этому все привыкли, и никто уже не возмущается. А вот что агитация и пропаганда требуют еще больших жертв почему‑то всех возмущает! И только те, кто сами занимаются агитацией, знают, что это довольно неприятное дело, заниматься которым охотников нет. Агитацией занимаются в основном из‑под палки. Из-под палки работали и советские репортеры. А теперь оцените их заслуги и их героизм,??? героизм! Ведь этих «агитаторов горланов-главарей» было в миллион раз больше, чем «Маяковских», и они, в отличие от него, не стрелялись.

По сравнению с нашими фотожурналистами западные их коллеги, как малые дети или как некоторые народы, безнадежно отставшие в своем развитии. Они наивно работают по принципу «что вижу, то и пою», в то время как советский репортер сначала должен «сконструировать» кадр из мерзкого подручного материала, а уж потом его фотографировать. В советских фотожурналистах прежде всего ценилось умение «придумать» кадр, потом его «организовать», а сфотографировать считалось, что и любой дурак сможет. Советские репортеры, умудренные тяжким постановочным опытом смеялись над западными: «Нам бы их детские заботы, снять жизнь, как она есть — плевое дело! А вот ты попробуй снять так, как в жизни еще не бывало! Причем так снять, чтобы простофили снимку поверили! — вот это задача достойная мастера своего дела!» Когда им показывали фотографии Картье-Брессона, они только плевались и говорили, что в негативах у них таких кадров лежат тысячи, но они их не печатают, потому что такие кадры никому не нужны. И они были по‑своему правы. Во-первых, действительно брессоновские кадры в Советской России были никому не нужны. Во-вторых, они не только к жанровой фотографии, но и к самой жизни не относились серьезно, а рассматривали ее как сырье для производства своих идеологически выдержанных постановок. Удивительное дело, хоть фотожурналистов в советское время, можно сказать, нигде не готовили, но в нелегкой работе порой выковывались такие кадры, которые могли бы командовать и флотами (что некоторые с блеском и проделывали, устраивая во время съемок морские маневры), не стоят даже упоминания тысячи профессионалов, гонявшие с поля на поле стада тракторов и комбайнов. Однако ближе всего к профессии репортера была профессия режиссера массовых представлений. Приобретя такие ужасные навыки, наши корреспонденты, вооруженные всепобеждающим методом соцреализма не ждали милостей от природы, они творили иную реальность, которая даже не снилась их коллегам из‑за «железного занавеса». Я даже думаю, если хорошенько покопаться в военной истории, то обнаружатся случаи, когда поднятые в атаку фотокорреспондентами учебные роты или полки, временно отведенные на заслуженный отдых, по инерции шли дальше и громили обескураженного врага, одерживая блестящие и неожиданные победы. Так что роль фотографии и особенно фотографов в Великой отечественной войне еще должным образом не оценена и ждет своих добросовестных исследователей. До меня докатились только отдельные рассказы об их подвигах: о том, как Евгений Халдей для большей выразительности снимков поджигал вражеские коммендатуры и подкладывал под ноги красноармейцев флаги со свастикой, как Виктор Тёмин угнал у маршала Жукова его личный самолёт, чтобы доставить в Москву свои снимки. Тёмин вообще был мастером по угону самолётов. Первый самолёт он угнал с полярной станции Папанина, чтобы первым опубликовать свои снимки сразу во всех центральных газетах, оставив остальных фотокорреспондентов некоторое время пожить с зимовщиками. Наши фотокоры хоть и знали, что материя первична, а их снимки вторичны, но с материей не считались, относясь к ней, как к сырью. Они впечатывали облака и самолеты, дымы и салюты, они использовали технику коллажа… Они были не только пропагандисты, они были художники, мечтатели и поэты. Они были драматургами. Что, по сравнению с ними, какой‑то Картье-Брессон? Самовлюбленный фотограф без всякой фантазии, умеющий нажимать пальцем на пустяковую кнопку, да и то лишь в решающие мгновения, не проявляющий своих пленок и не печатающий своих фотографий, —

Я благоговею перед скромностью провинциальных советских фотографов, перед скромностью их зарплаты и перед неистовостью их труда. Перестройка почти погребла их под своими обломками, но они уцелели, перестроились и до сих пор печалят и радуют нас.

Как говорится, не задушишь, не убьешь, а ремесло, сколько не пей, не пропьешь. А куда же девалось искусство? Где оно? — Где, где… — Везде! Искусство растворено в мире — пей, не хочу! Не хочу, потому что мы его уже опились. Пусть кто‑нибудь другой с наше выпьет. Да не минует его чаша сия.

Советская лакировочная фотография скончалась где‑то в разгаре перестройки. Тогда же прессу захлестнул вал критической фотографии, которая объективно воспринималась антисоветской. Журналистов, как в свое время китайских хунвейбинов, Горбачёв призывал «бить по штабам». Они и били. Социальную фотографию со всей её мощью и убедительностью использовали не для улучшения жизни народа и, прежде всего, её наиболее страдающих слоёв, а в интересах верхушечной борьбы за власть. И народ, и журналистику, и фотографию партийные шулера использовали в тёмную, раздавая пустые обещания. В конце 80‑х и начале 90‑х наша журналистика и социальная фотография переживала небывалый расцвет, который после распада СССР завершился бы крахом, если бы не трагические события 93 года и еще более ужасные жертвы чеченской войны, на которые пресса не могла не откликнуться. Однако уже с 1989 года, с начала национальных конфликтов на окраинах СССР лучшие фоторепортеры стали работать на зарубежные издания: они и больше платили, и их больше интересовали наши проблемы. Таким образом русские репортёры быстро прошли западную школу фоторепортажа, ориентируясь на вкусы и требования новых заказчиков. Так что говорить о русской школе фоторепортажа не приходиться: ее нет, есть что‑то интернациональное, вроде языка эсперанто. Сейчас наша журналистика находится в упадке, обслуживая в основном «желтую» прессу. Исчезли жанры фотоочерка, фоторепортажа, вместо них внимание журналистов теперь привлекает интимная жизнь «персон», интерес к которым чрезмерно подогревается, да и сами «персоны» как лягушки надуваются через соломинку.

Аркадий Шайхет. Лампочка Ильича, 1926

Власти хочется видеть народ глуповатым, доверчивым и наивным. Тогда ей легче представить себя благодетельной. Советская власть не была исключением. Поэтому очень нравились «придурки» в газетах, особенно когда они бессмысленно улыбались. На снимке «Лампочка Ильича» никто не улыбается. Наоборот, еще не старый мужик лет пятидесяти задумчиво держит лампочку одной рукой, а другой осторожно барабанит по тоненькому стеклу. На лице у него написано недоумение и даже некоторая растерянность (у этой фотографии есть народное название «А куда тут керосин наливается?»). Шнур от лампочки пересекает фотографию Михаила Фрунзе, к тому времени, кажется, уже зарезанного на операционном столе. Под ним висит какой-то пейзаж, но разобрать, что там изображено, на небольшом снимке невозможно. За головой мужика скрывается большой фотографический портрет, по-видимому, какого-то вождя. За спиной виднеется еще какое-то произведение полиграфического искусства, вероятно агитационный плакат: угадывается фигура рабочего в фартуке, широко расставившего ноги. Наряду с аскетичной бедностью — известные культурные запросы. Фотография лаконична, выражает идею электрификации, хотя и довольно топорно. Но топорность не вызывает протеста у зрителя. Наоборот, абсурдность ситуации и ее некоторая анекдотичность вызывают улыбку, сочувствие и даже симпатию к подневольным героям снимка. Несмотря на постановочность снимка и «сверхзадачу», которую ставил перед собой автор, снимок правдив тем, чем фотограф не мог управлять. Мы считываем с него неясную нам самим информацию, которая помогает нам окунуться в атмосферу русской деревни 1920-х. Нам сейчас нет дела до агитационного значения этого снимка. Когда мы рассматриваем этот снимок, мы думаем не об электрификации, мы просто плачем о деревне, уничтоженной в ходе социальных экспериментов, о людях, проживших безропотно тяжелую жизнь.

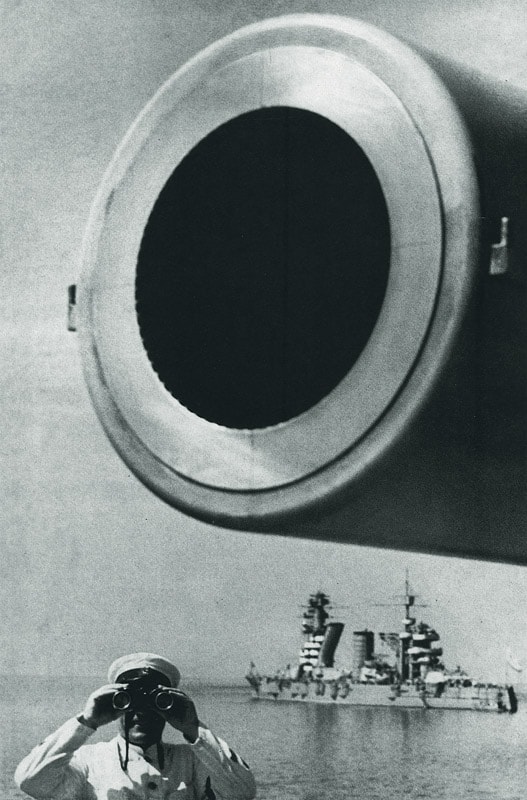

Яков Халип. Главный калибр, 1937

Этот снимок интересен тем, что сделан точно по эскизу художника Родченко, отправлявшего Халипа в командировку. Кроме того, что этот снимок абсолютно безжизнен, скучен и сер, не передает ни психологии, ни даже пространства из-за солнца, находящегося в зените; этот снимок и физически трудно рассматривать: все время приходится взглядом приподнимать падающий тяжелый ствол орудия, норовящий раздавить картонное суденышко на горизонте и «бумажного» капитана на первом плане. Кадр чудовищно неуравновешен: черный зрачок ствола, помещенный в верхней части снимка, как астрономическая «черная дыра» втягивает в себя взоры смотрящих и обладает такой массой, что ему требуются подпорки. Этот черный ствол, нависший как угроза, обещает упасть, похоронив под собою всё. То, что «тяжеленный» ствол легкомысленно подвешен, как невесомый воздушный шарик, — грубый композиционный просчет и фотографа, и художника. Кадр лаконичен и безграмотен, зато он навечно вошел в историю фотографии. История пишется объективом.

Анатолий Скурихин. Колхозный хлеб, 1935

Трудно сказать, кому первому пришло в голову сделать такой кадр. Мне почему-то думается, что это был какой-нибудь кинооператор. Мне кажется, что кадр — «киношный», что он требует динамики: зерна должны ссыпаться, вода литься… Как бы там ни было, этот кадр стал самым популярным штампом, родив бесчисленные подражания. Что только в пригоршнях с тех пор не держали: и алмазы, и самородки, и удобрения, и воду, и рыбью икру, и осетровых мальков, и всякие яйца, и пчелиные соты, и электронные платы — словом, все, что может поместиться в руках и что способно свидетельствовать об изобилии. Не все повторяли штамп, абы повторить, кое-кто стремился внести в него что-то новое — всех превзошёл, как мне кажется, А. Птицын («Нефть Сибири», 1962), смонтировавший в ладонях, зачерпнувших нефть, отражение нефтяной вышки, эту самую нефть извлекшей.

Семён Фридлянд. Волжаночка, 1930‑е годы

К детской фотографии у нас было особенное отношение, поскольку дети официально считались у нас «единственным привилегированным классом». На фотографиях им разрешалось иметь строптивый характер, капризничать и даже плакать. В общем детям на фотографиях жилось довольно легко. Сравнительно легко, например, жилось и спортсменам. Спортсменам даже, мне кажется, много лишнего позволялось: боксёры дубасят друг друга по морде, борцы выкручивали друг другу ноги. Зато остальные граждане вели себя исключительно правильно и достойно: переходили улицу только на зеленый свет, курили в специально отведенных местах, пили только на свадьбе, «болели» только культурно. Старались быть тоже — как дети.

Иван Шагин. Лучшие метростроевцы в вагоне метро, 1935

Замечательный снимок! Один из тех, по которым можно судить о людях и о том фантастическом времени, переполненном энергией созидания. Героизм буднично входил в норму жизни, компенсируя привычное головопятство. Времени, в котором великая заявленная цель оправдывала буквально всё, когда вопросов о смысле жизни, наверное, не существовало. Времени ослепительного оптимизма. Почти все они погибли в войну или остались калеками. Кто‑то подвергся репрессиям. Они смотрят на нас сквозь желтое стекло вагона метро, и кажется, что видим их чистые души. Они не таятся, они открыты. Им нет преград ни в море, ни на суше.

«Ну, а что скажете вы о снимке?» — быть может спросите вы меня. Ну, а что о нём говорить? Когда снимок состоялся, его не видят, о нём не говорят, потому что видят жизнь и размышляют о жизни. Разбирают по косточкам только мертвые снимки, как мертвую рыбу. Живой фотографией, как и живым существом просто любуются. Иногда с ней разговаривают, но чаще просто молчат. В молчании не только понимание, но и сочувствие. Правдивая фотография позволяет нам перенестись в другое время, в другую обстановку, в другую историю. Вот почему правда важнее искусства, но чтобы нам захотелось куда‑то перенестись, правда должна быть художественна.

Георгий Петрусов. Днепрогэс, 1934

Хороший снимок, лаконичный и мощный. Здесь ракурс оправдан (снимок в полёте) и необходим. Если бы его сделал Родченко, я, может, простил бы ему перекошенные дома, тупые балконы, падающие трамваи и изуродованных пионеров.

Аркадий Шишкин. Сеятель, 1924

Сеятель — архетипический образ, символизирующий и нескончаемое плодородие земли, и неустанный труд человека. Свои сеятели есть и у Милле, и у Ван Гога. «Сейте разумное, доброе, вечное», — проповедовал Некрасов. Но странное дело, сеятель с фотографии Шишкина ничего не сеет, и этим отличается ото всех. Он не разбрасывает зёрен, не собирает в житницы, не сеет ни разумного, ни доброго, ни вечного — лукошко у него, по‑видимому, пусто. Может быть, так в действительности и было: приехал фотокор, надо сделать снимок сева, а сеять‑то нечего, сеять нечем, остался только сеятель, который не сегодня-завтра помрёт. Ну и что, что помрёт, так и чёрт с ним, а снимок всё равно делать надо, хоть и с пустым лукошком… Может, так было, а может, совсем не так, но вот сеятель, не сеющий ничего, чем‑то смущает меня, тревожит и кажется символом нашего быта, нашей довольно нескладной и безалаберной жизни. Мы с охотой делаем только совсем бесполезное дело, а полезное — из‑под палки. Мы даже радуемся, когда от нас толку нет. Вот и «Сеятель» ухмыляется в бороду: дескать, я тебе сейчас тут насею! Впрочем, что мы понимаем в жизни? Только то, что она кончается, хоть сей, хоть нет. Ну и почему бы нам не пойти по жизни с пустым лукошком? Ведь так, вроде бы, легче?

Фотография для меня не искусство, она слишком близко лежит к жизни. Отражая её, она как‑то незаметно с ней спутывается и становится временами неотличимой. Вот эти моменты, самые драгоценные, люди, вероятно, и считают искусством, а я по глупости считаю их жизнью. И рассуждаю о них, как о живых. С живописью такой путаницы не происходит; живопись, если она настоящая, живёт своей собственной жизнью, а не отражённой. У живописи своя вязь речи, в которой вязнешь как муха в меду, а в фотографии — нет, не завязнешь. Фотография растворяется, когда в неё долго глядишь. Или ты сам растворяешься в ней? Бывает по‑разному, потому что каждому своё, Богу Богово, кесарю… а фотографу своего не надо, ему нужно только чужое, сокровенное, бережно хранимое. Да и нужно‑то не для того, чтобы присвоить, а чтобы чужим отдать. Двойственная натура у фотографа, есть что‑то увлекательно-робингудовское в этом: у одного украсть, другим подарить. Ну, а если удастся, то можно и продать украденное. Грешат фотографы, грешат! Расплодилось их, что не хватит и камней, не то что желающих камень бросить. Но это и не нужно: фотография сама в себе несёт наказание и награду, притом награда — возможно, худшее наказание: но понимаешь это тогда, когда поздно, и жизнь уже просочилась в фотографию, а фотография проросла в тело, в мозг, и кажется, это бромиды серебра замещают твои мыслительные клетки. Так что «каждому свое» не получается, своя жизнь не проживается, а чужая — не приживается. Вот и получается, что фотограф — это сеятель с пустым лукошком.