Павел Никонов: «Надо было принять андерграунд в Союз Художников»

Пятьдесят лет назад в московском Манеже разразился скандал на выставке «30‑летие МОСХа». Одна из главных интриг тогда состояла, по воспоминаниям активного участника событий Павла Никонова, в борьбе за сохранение влияния в Союзе художников — между арт-номенклатурой и новой волной. Речь шла о желании группы молодых художников, многие из которых стали приверженцами сурового стиля в советском искусстве, открыть для широкой публики замечательные новаторские творения своих духовных предшественников — забытых и отверженных художников 1930‑х годов

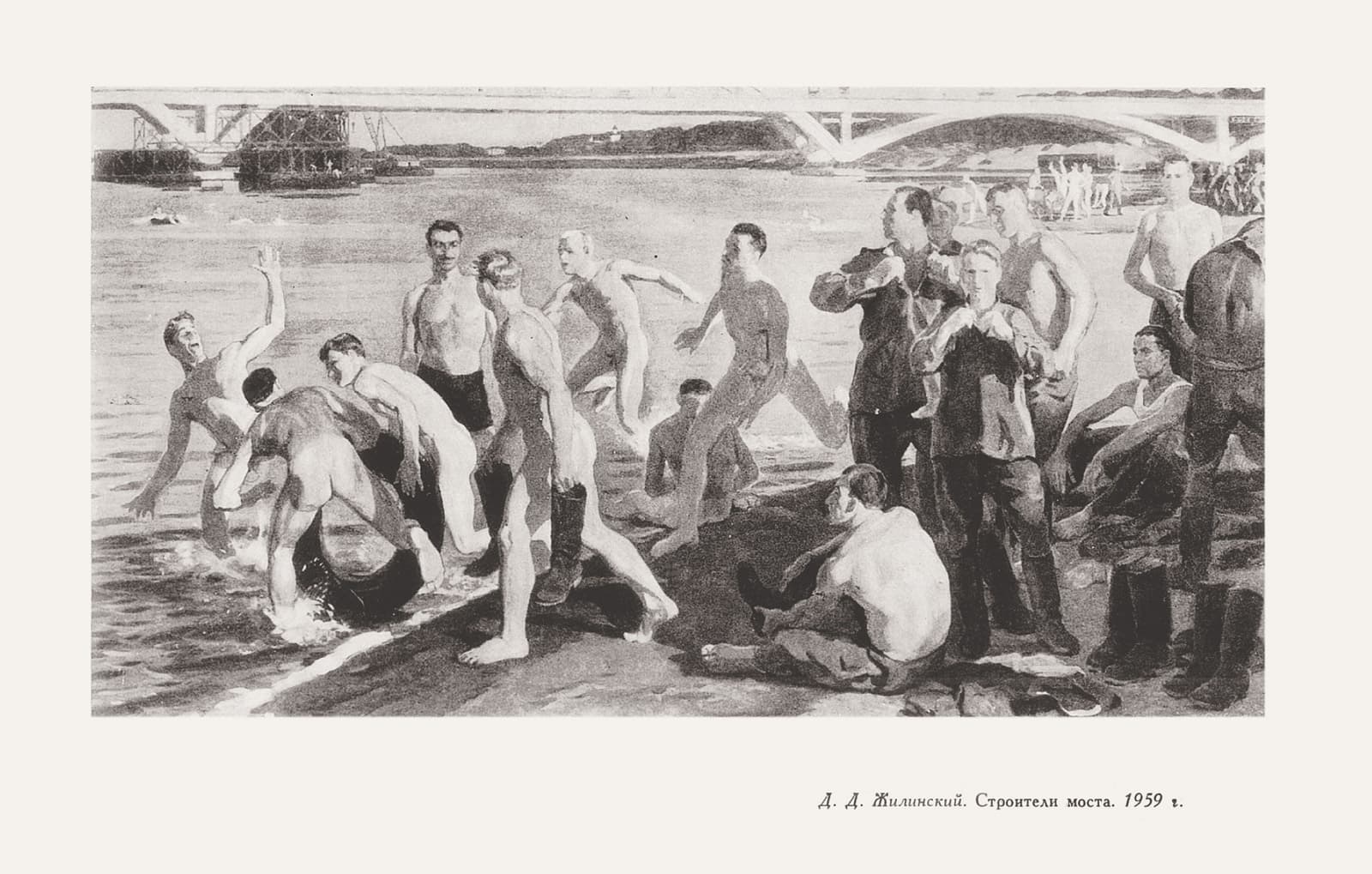

Суровый стиль — это такая искусствоведческая мифологема. Он возник на почве отторжения нами, тогда молодыми художниками, мещанского искусства Решетникова, Григорьева, Лактионова — всех этих «Опять двойка», «Приём в комсомол», «Вселение в новую квартиру»… Очень много было такого. Всё это заменило советскую живопись, которая ещё в 1930‑х была мощной. В Третьяковке тогда висели работы Фалька, Крымова, и вдруг на первом этаже снимается вся экспозиция и вывешивается Всесоюзная выставка со всеми этими мещанскими картинами. Первым среагировал на это Петя Оссовский серией картин «Окраины Москвы». Это 1957 год. «Пятая молодёжная выставка», я только что закончил институт и впервые в ней участвовал. Коржев выставил картину «Влюблённые». Она была написана под влиянием неореализма. Мы все тогда были под влиянием итальянского неореализма: и кинематографического, и живописного, Ренато Гуттузо. Для того времени пейзажи Оссовского были открытием: какая‑то невзрачная окраина, какие‑то домишки, женщина вешает бельё… Оссовский подал пример, показал образец искусства другого рода, нежели сентиментальный мещанский жанр, и молодёжь решила с эти дешёвым жанром кончать. Появились «Плотогоны» Андронова, «Купающиеся солдаты» Жилинского. Появилась целая плеяда художников и скульпторов — Дима Шаховской, Нина Жилинская, Гурий Захаров…

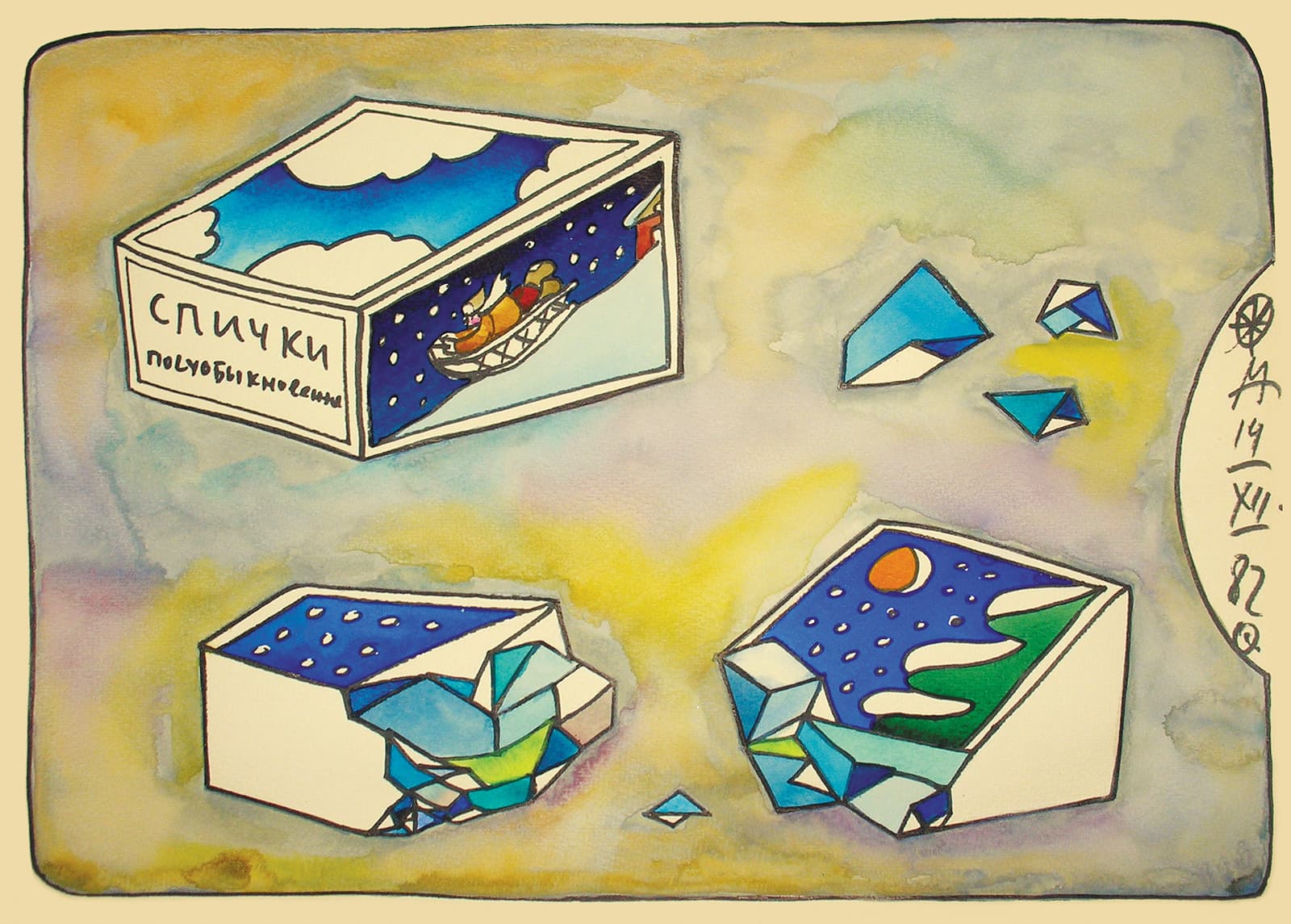

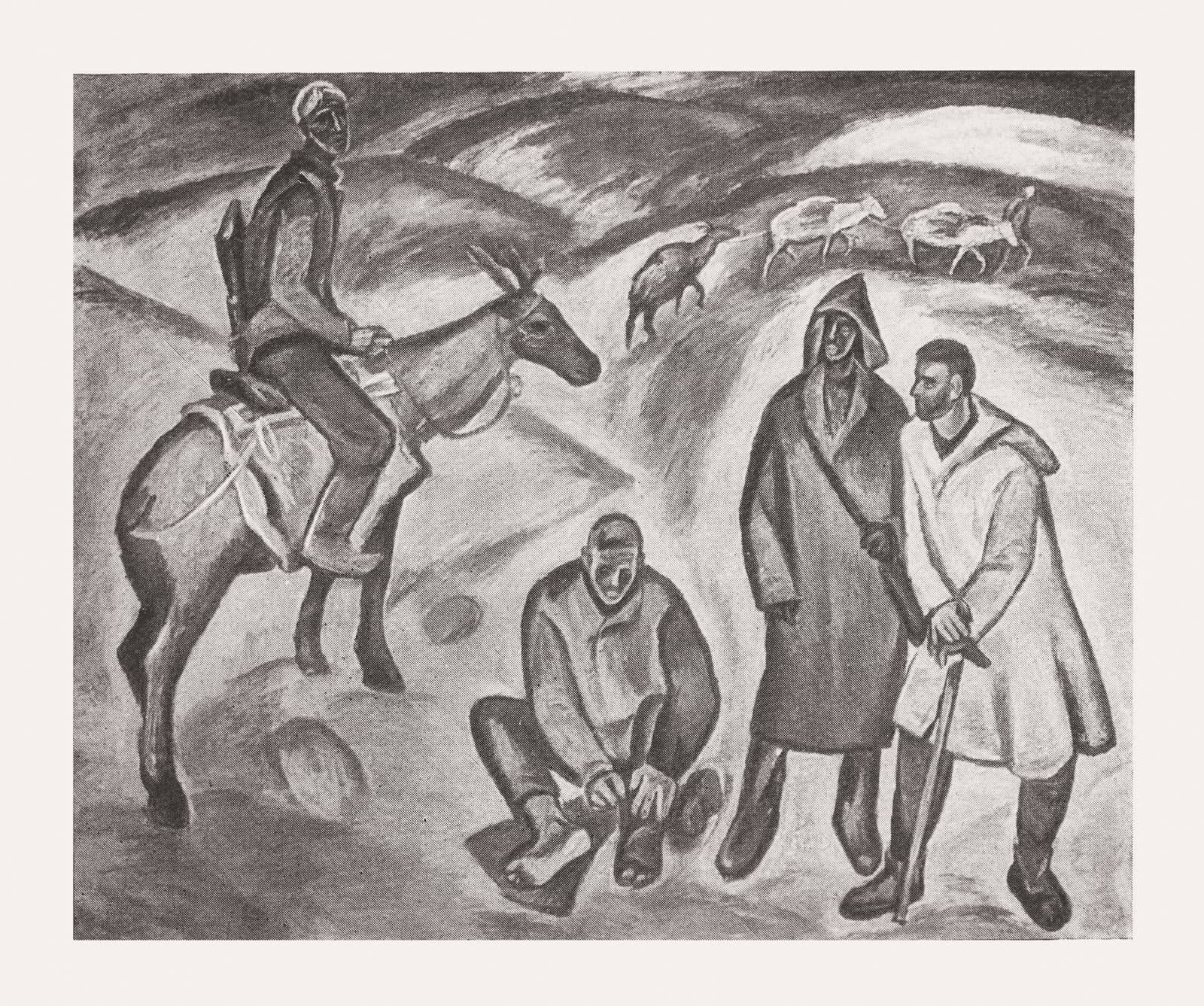

Да. «Опять двойка» была на всех календарях. От нас же требовали героики. Почему потом и обрушились на «Плотогонов» Андронова, на моих «Геологов»? Потому что в наших работах не было героики.

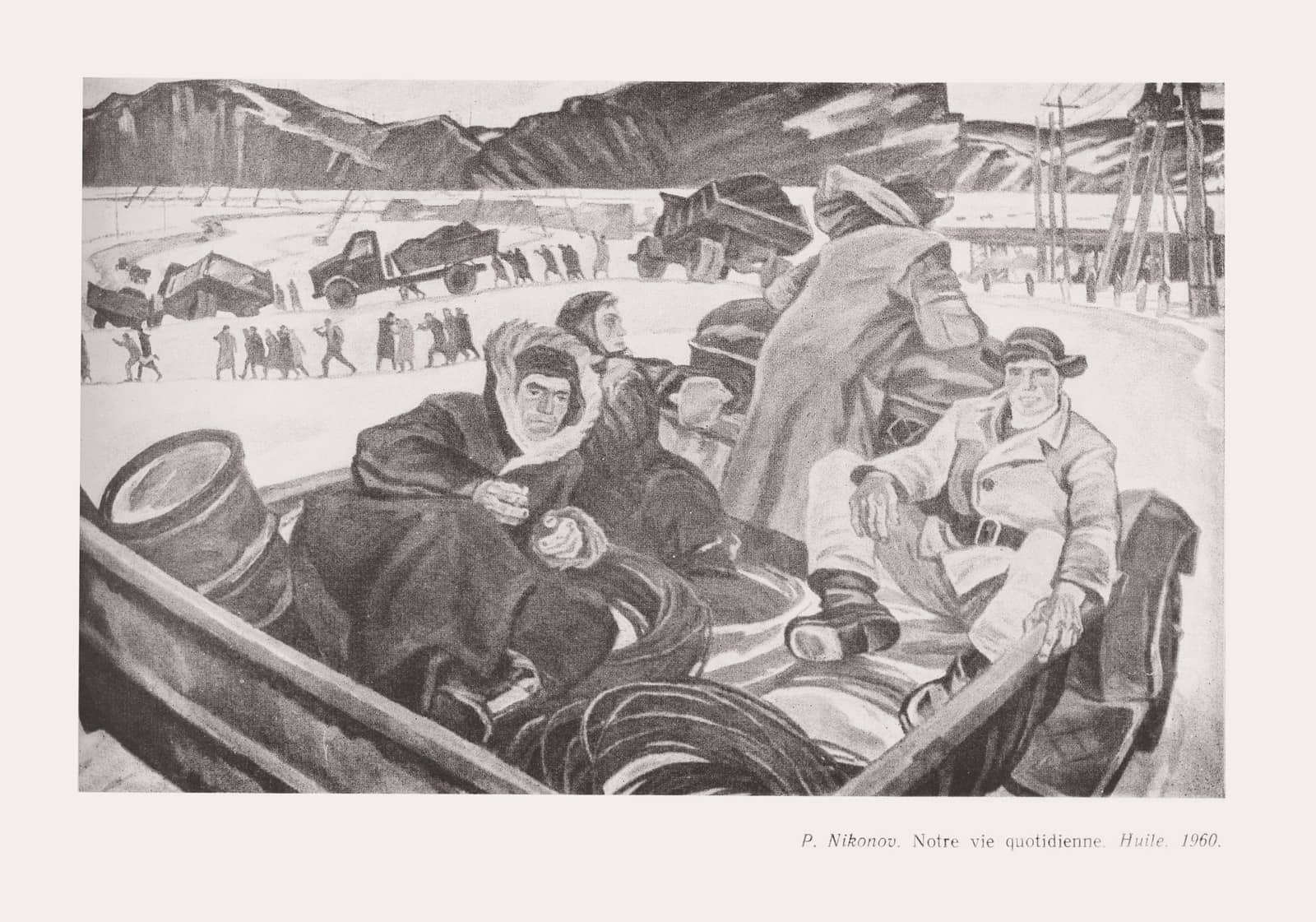

«Старик и море»… Да, да, совершенно верно, противопоставление себя обстоятельствам, стихии, утверждение мощной личности, готовой погибнуть, но не сдаться перед лицом трудностей. Но официальная критика называла это «огрублением образа»… Вот, например, моя работа «Наши будни», шестидесятого года, с неё потом и начался суровый стиль. А её посчитали… творческой неудачей!

Во главе закупочной комиссии, которая закрывала договор (картина писалась специально для выставки по заказу), была Екатерина Белашова, тогда секретарь, а позднее председатель Союза художников СССР. Она посмотрела на картину и говорит мне: «Ну, что ж ты так руки нарисовал?» А я не понимаю, нормально нарисовано. Все пальчики есть. «Екатерина Фёдоровна, — говорю, — а что, я не знаю?.. — «Знаешь, не валяй дурака! — говорит она. — Закрываем. Аванс получил и всё — иди, больше ничего не будет: творческая неудача».

Когда нас ругали, таскали в ЦК, мы искренне недоумевали: «За что вы нас ругаете?! Мы вписываемся в вашу идеологию, ездим в Сибирь, прославляем ваши стройки!» Непонятно было…

Да, за правду — совершенно верно. И когда нас ругали, таскали в ЦК, мы искренне недоумевали: «За что вы нас ругаете?! Мы вписываемся в вашу идеологию, ездим в Сибирь, прославляем ваши стройки!» Непонятно было…

Мне кажется, что всё это было инициировано художественной номенклатурой — Налбандяном, Серовым, которые увидели в новой волне, особенно после молодёжной выставки, опасность для самих себя.

Это было общее движение. Когда нас после выступления Хрущёва таскали по разным совещаниям, все держались очень дружно. То есть это было не усилие одного человека, а усилие целого мощного движения. Конечно, в основном это была молодёжь, но к нам примыкали и старики — Соломон Никритин, Константин Вялов. Мы ничего не знали об истории искусства ХХ века, а Вялов нам рассказывал про ОСТ. Он говорил: «Ты что думаешь, ты это придумал?! Это всё было уже. Всё это мы уже проходили». А мы не верили: что он такое говорит?!

Творчество большинства художников 1930‑х годов, таких как Древин, Удальцова, было для нас закрыто. С ОСТом как явлением мы знакомы не были, но некоторые вещи — например, «Оборону Петрограда», находившуюся в основной экспозиции Третьяковки, — мы знали и на них ориентировались. Сам Дейнека, он ко мне вообще хорошо относился, однажды даже купил у меня работу, тех самых «Рыбаков», на «Наши будни» забавно прореагировал. «Ну, ты, — говорит, — всех подвёл. Откуда у тебя этот немецкий экспрессионизм?» А я считал, что я этот фрагмент на заднем плане написал под влиянием его «Обороны Петрограда», там раненые по мосту идут.

Мы были в выставкоме, нас пригласили. И сказали: «Мы дадим вам адреса…» И мы стали по Москве разыскивать художников, которых исключили из Союза ещё до войны за формализм… Конечно, большинство из них уже не работали. Вот Голопогосов был такой. Он на жизнь зарабатывал в портретном цеху, на предприятии Художественного фонда, там портреты вождей на праздники делали или для школ и других учреждений. Маленький портрет, 50 × 60 см, называли «вернячком» — на этом заказе ты наверняка зарабатывал деньгу.

И мы всех разыскали. Если не нашли самих художников, то хотя бы их родственников. Нашли родственников умершего Щукина-Щепицина, друга Истомина Леонида Казенина, сохранившего работы мастера, они лежали у него под диваном в комнате коммуналки, где он жил… Вот откуда термин «поддиванная живопись». И мы всё это притащили на выставку.

Когда мы готовили выставку «30‑летие МОСХа» старшее поколение — Шмаринов, Чуйков, Рублев, Нисский — все воспряли. Но у всех у них была примерно одна и та же судьба, непростая. До какого‑то момента они держались, а потом быстро сдавали позиции… Они, старая гвардия, тогда были воодушевлены нашим интересом, говорили нам: «Давайте, давайте — туда съездите, к тому обратитесь». Мы принесли все эти работы на выставком… И выставком раскололся. Коржев, между прочим, оказался на другой стороне. А мы ведь с ним дружили.

Наш напор был таким мощным, что консервативная часть выставкома сникла, старики же загорелись, решили, что вернулись прежние времена и активно нас поддерживали. И когда началась работа над экспозицией, то мы её построили совсем иначе, чем прежние выставки в Манеже. Обычно экспозиция делалась по такой схеме: вы входите в вводный зал и вас обязательно встречает портрет Ленина, бюст Ленина, картина Александра Герасимова «Ленин на трибуне» со знаменем

Академики решили притащить на выставку Хрущёва, который перед этим влип в историю с Пастернаком. Хрущёв не хотел попадаться на новую провокацию. А позже, после отставки, он был на нашей выставке: «Вы на меня, товарищи художники, не обижайтесь: втравили меня!»

После открытия «30‑летия МОСХа» народ повалил в Манеж. И академики решили притащить на неё Хрущёва, который перед этим влип в историю с Пастернаком. А Хрущёв упирался, он не хотел опять попадаться на новую провокацию. В это время на Большой Коммунистической улице устроил выставку своей студии Элий Белютин — пробивной дядька, честолюбив был невероятно. Туда и наши ходили, и кроме рисования с натуры, делали там абстракции. Он устроил выставку, пригласил иностранцев, в зарубежной прессе появляются статьи под заголовками «Абстракция на Коммунистической улице». Серов собирает все эти материалы и идёт с ними к Ильичёву, а Ильичёв кладёт их на стол Хрущёву. После чего Хрущёв собирается на выставку. За ночь перед его посещением выставка студии Белютина перевозится в Манеж и размещается в помещении буфета. Им не важен был Белютин, им главное было нашу выставку разгромить. Но Хрущёва сначала на белютинцев ведут. Там он и произнёс своё знаменитое «Пидарасы!» И уже совершенно взбешённого Хрущёва ведут к нам, на основную экспозицию. Уже подготовленный выставкой белютинцев Хрущев: «А-а-а!..» Серов понял, что надо ковать железо, пока горячо. Основная цель его была стать президентом Академии. На следующий день после выхода коммюнике Серов пришёл в Академию, и ему уже аплодировали как президенту… А позже, после отставки, Хрущёв был на нашей выставке: «Вы на меня, товарищи художники, не обижайтесь: втравили меня!»

Я считаю, что это не была какая‑то линия партии. Никакой линии у неё не было. Я присутствовал на всех встречах Хрущёва с художниками. Это были спонтанные акции, импровизации. Хрущёв не всегда был трезв. Он орал, кричал. Он был самодуром. Но отходчивым. А наше движение — суровый стиль — было антидвижением по отношению к официозу, потому что в основе его лежали внутренние ощущения, переживания каждого из нас, а не линия партии. Хрущёв не понимал этого. Нам намекали: «Вы должны покаяться, объяснить свою позицию». Но никаких репрессий не было.

Был жёсткий контроль. Проверяли выставки… При Брежневе пытались административно давить. Делали партийные взыскания. Коля Андронов получил строгий партийный выговор за подписание какого‑то письма. Но это уже была политика.

Поначалу художники андерграунда пытались вступить в Союз. Кабаков, Булатов и Васильев состояли в книжной подсекции. А вот Эдик Штейнберг, Кропивницкий пытались поступить в секцию живописи. Но их не приняли, потому что в Союзе Партбюро контролировало решения правления и других, демократических, инстанций Союза и могло их отменить. И в какой‑то момент андерграунд обиделся на Союз. Они перестали сотрудничать с Союзом, хотя виноваты были не художники, а Партбюро.

Все были нормально устроены. Единственно, что нужно было сделать, и что не было сделано, — это охватить Союзом андерграунд.

Я Рабину даже рекомендацию в Союз писал. У него хорошие работы были. Мы с Попковым подошли к Рабину после того, как его работы на бюро секции не прошли. Ему одного-двух голосов не хватило. «Только вот эти работы, — говорим, — не надо показывать!» У него работы были с антисоветским подтекстом: бутылка водки, паспорт… Мы ему посоветовали подать апелляцию. Но он не стал её подавать.

В наши годы такого нет. Ну, не все… Знаете ли, приходит время, и вдруг какой‑нибудь художник становится невероятно интересным, модным, к нему возвращается интерес. А так — всегда забываются какие‑то художники…

В советское время многие хорошо устроенные художники уезжали за славой. Эрнст Неизвестный ведь был официально очень признанным. У него было столько заказов, и каких! Он во Фрунзе такой рельеф смолотил на Музее Ленина.

Меня больше трогает судьба художников 1930‑х годов. Больше говорят о 1920‑х, правда, 1930‑е мало знают, но мне кажется, это время — такой всплеск! Если бы он не был подавлен, я уверен, наше искусство 1930‑х получило бы мировое признание.