Картины и слёзы

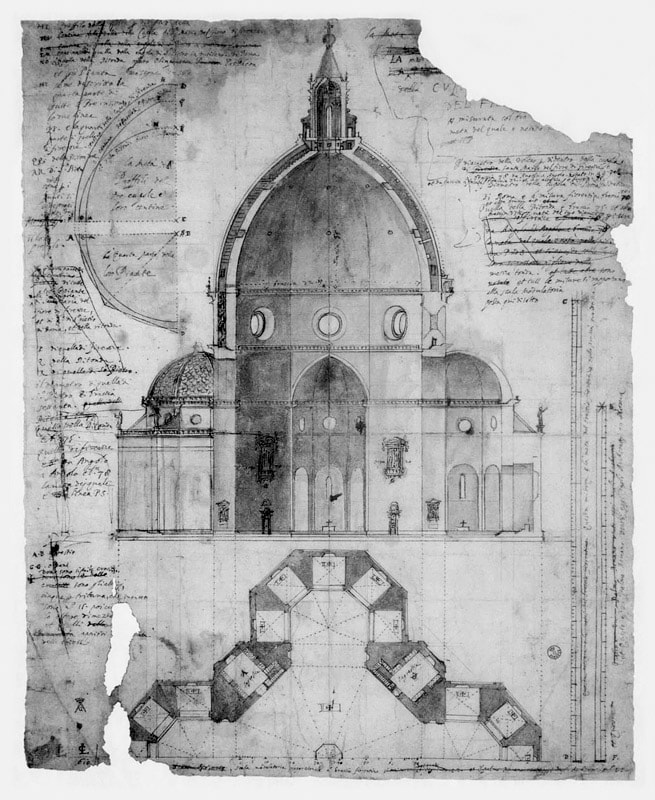

Когда профессор Элкинс был маленьким, он страстно влюбился в картину «Стигматизация святого Франциска» Джованни Беллини из коллекции Фрика. Он простаивал перед ней часами и в конечном итоге начал изучать историю искусства, чтобы побольше узнать об обожаемом произведении. Погрузившись в науку, он постепенно понял, что увлечённость романтической поэзией XIX века переплавилась в его воображении в любовь к ренессансному полотну, никак не связанному ни с какими романтиками. Он узнавал об искусстве всё больше — и постепенно перестал что‑либо чувствовать к работе, так восхищавшей его в детстве. Мы публикуем финальную часть его книги «Картины и слёзы», где он учит читателей, как не повторить его ошибок

Художественные музеи приучили посетителей рассматривать искусство, не испытывая к нему особенных эмоций. Сегодняшние арт-собрания гоняют людей от этикетки к этикетке и сообщают им крайне мало сведений, которые могли бы поспособствовать подлинной встрече с экспонатом. Удушливый напор экспликаций, каталогов, экскурсоводов, аудиогидов и видеокомментариев превращает музей в школу. Многое ли можно понять из типичной этикетки вроде этой: «Эрих Хеккель. Без названия. 1909. Карандаш по бежевой бумаге. Инв. номер: 1964.354. Неизвестный даритель, Дуглас и Нэнси Аллен в память об Элизабет Барри»? Разве что вам посчастливилось знать Алленов или вы дружили с Элизабет — тогда ещё этикетка будет для вас что‑то значить. Или, предположим, вы специалист по творчеству Хеккеля — тогда вам будет любопытно, относится ли эта работа к 1908‑му или всё же к 1909 году. Обычного посетителя такая этикетка отпугнёт или покажется ему попросту бессмысленной. Она снисходительно сообщает ему следующее: эту картину уже хорошенько изучили те, кто понимает гораздо больше вашего. Иногда музеи, чтобы объяснить произведение, добавляют пару предложений: «Хеккель, участник немецкого объединения художников-экспрессионистов „Мост“, большую часть своей творческой жизни провёл в Берлине». Для большинства людей и эта информация бессмысленна. Она высокомерно сообщает: история искусства — наука сложная и дилетанту ничего больше просто не объяснишь.

Художник ответил, что у него нет ни малейшего представления, кем был этот Сюпервьель, но его голова напомнила ему верблюжью!

Почти все аудиогиды и каталоги выдают самые занудные сведения — имена художников, даты и страны, — иногда приправленные забавными историями и сплетнями. В результате получается злая карикатура на настоящую историю искусства, подборка сухих случайных фактов. В лучшем случае информация окажется интересной и познавательной, в худшем — разочарует, но извлечь из неё что‑то для себя всё равно нельзя. (За все те годы, что я хожу в музеи, мне понравилась лишь одна этикетка. Она висела на стене рядом с портретом поэта Жюля Сюпервьеля работы Жана Дюбюффе. На этикетке было сказано, что хранитель написал Дюбюффе письмо с вопросом, кто такой Сюпервьель. Дюбюффе ответил, что у него нет ни малейшего представления, кем был этот Сюпервьель, но его голова напомнила ему верблюжью! Одним ударом эта этикетка снесла барьер учёности, который обычно наглухо перегораживает зрителю путь к художественным произведениям.) Вина за сухой музейный академизм лежит на искусствоведах. Факультеты искусствознания и художественной критики, где учились авторы большинства этикеток, как раз и выстроили тот неприветливый фасад искусства, которым оно обращено к массовой аудитории. Причиной тому — желание профессуры впечатлить доверчивых учеников своей глубокой учёностью. Студентов учат продираться сквозь архивы и кипы старых книг, чтобы понять, как некогда отреагировали на те или иные произведения их первые зрители. Собственная реакция студентов, как правило, никому не интересна. Подобная система обучения помогает адептам постичь суть исторической науки и избежать замыкания на себе, но жизни в ней нет. Первых зрителей — всех этих Дидро и Святых Екатерин — изучают с профессиональной бесстрастностью, как будто рассматривают внутренности лягушки, чтобы понять, как там всё устроено. Никто в университетской среде не хочет тихо и спокойно посидеть перед картиной, чтобы дать ей сделать свою работу. Учёные торопятся: они жаждут информации и знаний. Студенты зависят от сжатых сроков сдачи работ, им необходимо запомнить всё как можно скорее. Последнее, что нужно студентам, — по‑настоящему увлечься картиной, вплоть до того, что она начнёт исподволь проникать в психику, возбуждая и дразня ожидания, влияя на суждения, подвергая сомнению неоспоримые факты и, более того, меняя сам образ мыслей смотрящего. Дай им волю, картины превратят в руины наши представления о самих себе, сметут нашу высокомерную удовлетворённость своими поверхностными знаниями, доберутся до самых глубоких чувств. Искусствоведам, которые ищут надёжного, рационального знания, ничего такого не надо.

И всё же неправильно обвинять во всём только искусствоведов и музейные этикетки. Безопасные и бесцветные эмоции, которые только и можно испытать в наших музеях, — реальность, которая, кажется, устраивает почти всех: что‑то я не вижу массовых демонстраций с целью сделать музеи более дружелюбными к своим посетителям. Неспособность плакать перед картинами — наш собственный выбор. Вряд ли большинство любителей искусства хотели бы как‑то изменить положение дел. Уверенность, что на страже наших культурных богатств стоит целая гвардия экспертов по интерпретации шедевров, похоже, очень успокаивает: это относится к любому охранному ведомству, будь то музей или полицейский участок. Но эта же гвардия превращает музейных посетителей в смущённых и нерешительных типов, неспособных найти собственный путь к произведениям искусства; такова цена уверенности в том, что картины — в надёжных руках. Гигантский механизм истории искусств всегда готов вмешаться и сообщить, что именно мы должны думать, а сияющие музейные залы немедленно тряхнут за плечо, если какая‑то картина вдруг нас заворожит. Короче говоря, мы угодили в тюрьму, выстроенную нашими собственными руками.

Безопасные и бесцветные эмоции, которые только и можно испытать в наших музеях, — реальность, которая, кажется, устраивает почти всех: что‑то я не вижу массовых демонстраций с целью сделать музеи более дружелюбными к своим посетителям

Когда дело касается картин, написанных в XX веке, бесстрастный подход в общем‑то оправдан. Это дух эпохи, камертон XX века. К сожалению, наша сдержанность этим не ограничивается, уходя гораздо глубже в прошлое. Она изолирует нас от тех времён и мест, где слёзы были нормальной реакцией на живопись. Мы совершенно их не понимаем на уровне столь фундаментальном, что становится невозможным обсуждать эту тему прямо. Похоже, мы полностью утратили способность к эмоциональному восприятию, и огромная традиция превратилась для нас в нечто непостижимое. Мы больше не можем оценить, чего нам недостаёт, когда мы соприкасаемся со старой живописью: как может быть иначе, если мы ни разу не испытывали тех чувств, которые стремился вызвать в нас автор? Во тьме этих сомнений я осознаю и свою собственную ограниченность. Я неспособен плакать перед картиной, и это калечит моё понимание некоторых полотен, делает неполноценным мой отклик на них. Пока Грёз не вызывает у меня ничего, кроме усмешки, я не рискну сказать, что понял его. Я также не скажу, что понимаю Ротко или Фридриха, и неважно, сколько я о них прочёл: я не могу знать, сопоставимы ли неиспытанные мной чувства с тем, что я почерпнул из книг. Ответственность за бесчувственное настоящее лежит на всех нас. Мы как будто стоим в тумане на берегу моря: плеск волн и крики чаек свидетельствуют, что перед нами лежит нечто огромное, но ничего, кроме влажного песка под ногами, не различить. В этой метафоре история искусств мало чем отличается от жалкого учёного, который серьёзно штудирует случайные ракушки и коряги, прибитые к берегу. Она поглощена своей работой и редко замечает, где находится: ей издавна свойственно всеобъемлющее самодовольство. Изучение истории похоже на курение: это две приятные, но вредные привычки. Одна убивает наше тело, другая — воображение.

Возможно, живопись просто-напросто слабее других видов искусства, поэтому и не трогает людей так, как музыка, поэзия, архитектура или кинематограф

Так почему же мы не проливаем слёз над картинами? По многим причинам. XX век отучил нас от этой привычки. Музеи и университеты плодят холодных, равнодушных людей. Слёзы не идут ироничному тону постмодернизма. Есть целый список других причин, но вот самый лучший ответ: нам очень комфортно думать, что живопись требует только окультуренных, предсказуемых эмоций. Всем нам известно, что теоретически возможны соприкосновения куда более личные — именно поэтому некоторые полотна являются шедеврами. Однако мы с радостью заперли их под замок в надёжных музеях. Добавлю ещё одну причину, почему люди не плачут. В последнюю секунду, когда эта книга уже уходила в печать, ирландский искусствовед Розмари Мулкахи выдвинула объяснение столь же простое и удивительное, сколь и трагичное. Возможно, заметила она, живопись просто-напросто слабее других видов искусства, поэтому и не трогает людей так, как музыка, поэзия, архитектура или кинематограф. (Это очень в духе высказывания Леонардо, что живопись не может «потревожить чувств» так, чтобы довести человека до слёз.) Какая гениальная и неприятная идея. Надеюсь, это не так.

Что же делать? Вот некоторые практические советы, которые помогут усилить впечатление от встречи с произведениями искусства. Следуя им, вам будет проще разобраться, могут ли картины с вами заговорить. Во-первых, идите в музей без компании. Созерцание живописи не светское мероприятие, не возможность отлично провести время с родными или друзьями. Тут нужны сосредоточенность и спокойствие, а этого непросто добиться, если вы не один. Во-вторых, не пытайтесь увидеть всё. В следующий раз, придя в музей, не поддавайтесь соблазну осмотреть всю коллекцию. Возьмите схему, выберите один или два зала. Когда доберётесь до них, посмотрите вокруг и выберите одну картину. Вместе картины работают плохо, если только вы не пришли в музей для того, чтобы изучить определённую культуру или период — но в таком случае вы просто используете картины, а не смотрите на них. В-третьих, сведите на нет отвлекающие моменты. Убедитесь, что в зале не много людей. Лучше всего выбрать картину в самом дальнем углу. Даже не смотрите на полотно, которое висит в ярко освещённом, заполненном посетителями проходе. Проверьте, чтобы на холсте не было бликов и вся картина была ясно видна. Если на вас подозрительно уставилась смотрительница, идите в другой зал. (В этом смысле у богатых есть преимущество, ведь они могут позволить себе держать дома значительные произведения. Испанский король Филипп II плакал, глядя на «Христа, несущего крест» Тициана, — но дело было при свечах в его собственной дворцовой часовне. Большинству из нас приходится мириться с местным музеем и лампами дневного света). В-четвёртых, не торопитесь. Если уж вы выбрали картину, дайте ей шанс. Встаньте перед ней и поразмышляйте. Отойдите и посмотрите снова. Сядьте и расслабьтесь. Поднимитесь, пройдитесь, вернитесь обратно и ещё раз посмотрите. Картины никогда не спешат. Могут понадобиться недели и даже годы, прежде чем они решат заговорить. В-пятых, полностью сосредоточьте своё внимание. Единственное, что нужно делать, — смотреть; ничего больше вас волновать не должно. Рассеянный взгляд, который годится для медитации в часовне Ротко, здесь не сработает. Вы должны сконцентрироваться, чтобы понять то, на что смотрите. Для этого необходимо непрерывное и целенаправленное усилие. Тут нужен особый психологический настрой, в котором ты забываешься до той степени, что стираются всякие границы между миром картины и твоим собственным. Майкл Фрид, искусствовед, который писал об «осознанном присутствии» и «готовности», называет это состояние «поглощённостью». Бертран Ружe представляет его как движение по мосту в мир живописи. Как бы это ни называлось, смысл заключается в том, чтобы полностью погрузиться в картину, забыв обо всём остальном. В-шестых, думайте своей головой. Как было бы здорово, если бы те, кто пишет о картинах, почаще признавали, как мало нам на самом деле о них известно, чтобы приучить остальных скептически оценивать всю эту массу общепринятых идей. Читайте сколько угодно, берите аудиогиды, изучайте этикетки, покупайте каталоги — но, когда дело дойдёт до осмотра, просто смотрите и составляйте собственное мнение. В-седьмых, наблюдайте за людьми, которые по‑настоящему смотрят. Почти все посетители музеев изобразительного искусства ходят «специальным музейным шагом»: как на прогулке, с остановками для беглого взгляда на картину и лёгкого наклона вперед, чтобы прочесть текст на этикетке. Но всегда найдётся несколько человек, которые шагают не в ногу. Если вы их заметили — понаблюдайте за ними несколько минут. Обратите внимание на то терпение и сосредоточенность, с которыми они подходят к картинам. Попробуйте заговорить с ними, если они ненадолго прервутся. По своему опыту я знаю, что большинство из них могут рассказать потрясающие истории о картинах, которые они пришли навестить. Практически все, кто мне писал, находились именно в таких отношениях с полотнами, вызывавшими у них слёзы. В-восьмых, будьте преданным зрителем. Однажды посмотрев картину, дайте себе слово, что вернётесь к ней снова. Это советы для всех. А моим учёным коллегам я посоветую вот что: давайте просто говорить о том, что мы видим. Если вам кажется, что картина для вас что‑то значит, если вы воспринимаете её эмоционально или попросту вне научного контекста, скажите об этом. Зачем всё время ходить в смирительной рубашке? Если картина вас притягивает, сделайте одолжение, дайте ей вас поглотить, позвольте себе любые размышления, пусть даже самые странные. Пусть картина делает свою работу. Фантазируйте о ней, если хотите. Проецируйте на полотно ваши мысли. Дайте ей вас загипнотизировать. Так вы начнёте по‑настоящему сопереживать картине, и ни в коем случае не снижайте градус рефлексией по поводу того, что истинно и правильно. Только после этого вы (если вы историк) можете попробовать разобраться в том, что вы почувствовали. Что‑то из пережитого вами совпадёт с тем, что чувствовали другие. Некоторые эмоции признал бы и сам художник или же первые зрители картины. Всё это история, и тут уж вам решать, как совместить ваши собственные идеи с чувствами тех, кто сопереживал полотну на протяжении веков. Какие‑то иные переживания, которые возникнут у вас перед картиной, будут целиком вашими, и поделиться ими с окружающими не получится. Они возникнут из вашего детства или недавнего опыта. Но и у такого рода эмоций есть историческая ценность, потому что они помогут вам разобраться в себе. <…>

Даже не смотрите на полотно, которое висит в ярко освещённом, заполненном посетителями проходе. Проверьте, чтобы на холсте не было бликов и вся картина была ясно видна. Если на вас подозрительно уставилась смотрительница, идите в другой зал

У Оноре де Бальзака есть примечательная и забавная новелла «Неведомый шедевр». В ней художник по имени Френхофер на протяжении десяти лет работает над единственным полотном, которое никому не показывает. Восторженному Френхоферу его картина представляется самым совершенным образом женщины, когда‑либо созданным кистью художника: скорее, возлюбленной, чем картиной; другом, а не бездушным предметом. Однако когда в конце концов он решается снять с неё покров, его друзья видят просто «бесформенную туманность», из которой выступает кончик «прелестной ноги» в углу картины. Френхофер смотрит на неё снова и понимает, что его шедевр — всего лишь «хаос красок, тонов, неопределённых оттенков». Он видит, что потерял десять лет своей жизни, и отшатывается, рыдая. «Ничего! Ровно ничего, — простонал он. — А я проработал десять лет! Итак, я глупец, безумец! У меня нет ни таланта, ни способностей!» Его друзья глядят на художника с тревогой и жалостью. В один момент Френхофер потерял и шедевр, и честолюбие, и талант, и рассудок. «Неведомый шедевр» написан больше ста лет назад, но он по‑прежнему заставляет читателей восхищаться истерзанными муками творчества художниками и вообще перфекционистами. Эту историю часто вспоминал Сезанн, который сравнивал себя с трагическим персонажем Бальзака; её же в несколько свободной манере проиллюстрировал Пикассо. До сих пор новеллу рекомендуют своим ученикам преподаватели живописи, а художники читают её как символическое изображение безумия на пути к подлинному совершенству. Поверить Френхоферу не очень просто (как он мог не заметить, что фигура его возлюбленной невидима?), но это прекрасный образец безнадёжной одержимости.

Вместе с тем история повествует не только о заблуждениях Френхофера. Другим её героем стал Николя Пуссен, который изображён тут хладнокровным прагматиком, жаждущим узнать секреты избранной профессии. Перед кульминационной сценой в студии Френхофера происходит диалог между Пуссеном и его возлюбленной Жилеттой. Она жалуется, что когда позирует художнику, он смотрит на неё как на живописное полотно, будто она не его возлюбленная, а манекен. Бальзак подводит читателя к выводу, что Френхофер совершает прямо противоположную ошибку: он думает, что его картина — женщина, даже разговаривает с ней и ждёт ответа. И Френхофер, и Пуссен честолюбивы, но разница между ними огромна: одержимость Френхофера — лихорадочная, с признаками надвигающейся психопатии; Пуссен же — чёрствый и холодный человек с совершенно здравым рассудком. В итоге Пуссен меняет Жилетту на разрешение увидеть картину Френхофера, поступаясь любовью в надежде узнать секрет мастерства и преуспеть в профессии.

Я знаю художников френхоферовского типа и множество холодных честолюбцев вроде Пуссена — и живописцев, и учёных. Они предпочли трезвый расчёт опасному исступлению Френхофера. Свои восторги эти люди выражают так осторожно, как будто это маленькие змейки, которые могут извернуться и вцепиться в руку. Они всё принимают в расчёт и тщательно обдумывают, стремясь, чтобы ничто всерьёз их не захватило. Их мелкие страстишки похожи на бурю в стакане воды — очень сдержанные и в надёжной узде. Подобно Пуссену в новелле Бальзака, они истинные профессионалы своего дела. Искусствовед Жорж Диди-Юберман обращает внимание на осмотрительность и прагматичность Пуссена в «Неведомом шедевре» и замечает: «Вот почему картинами Пуссена полны наши музеи, а работ Френхофера там нет и в помине». Френхофер — герой трагический, окружённый ореолом романтики и угрожающей ему опасности. Он в буквальном смысле влюблён в свою картину и сходит с ума, когда понимает, что потерял её. «Неведомый шедевр» — история развенчания героя, ведь сначала друзья завидуют страсти Френхофера, пусть он и заходит в ней слишком далеко. Но Диди-Юберман прав: большинство из нас — и художников, и зрителей — в конечном итоге переходит на сторону Пуссена. Профессионализм безопасен, потому что с ним даже страсти могут быть хорошо рассчитаны.

Вот мы говорим, что любим живопись, но правда ли это? Галерист может всем сердцем любить свою работу, но ему не обойтись без прагматизма бальзаковского Пуссена. Постмодернистские художники, будучи такими же сумасбродами как Френхофер, должны тщательно выстраивать свою карьеру. Даже очень глубоко погружённые в предмет своих исследований искусствоведы сохраняют критическую отстранённость. И никому из них я не завидую.

Искусствоведы, к примеру, обычно должны говорить на том же языке, что и художники, которых изучают, читать то же, что читали они, а иногда и жить в тех же городах. В конечном счёте хороший искусствовед растворяется в давно исчезнувшей культуре, предмете своих исследований. Нет сомнений, что это любовь, если она вообще возможна в этой области. Возможно, не безумная любовь Френхофера, но, тем не менее, любовь искренняя. Ну, наверное. Страсть, целеустремлённость, обожание, обязательства, пыл, участие: всё это слова любви. Однако составляют ли они в сумме любовь? Или нечто немного более корыстное? Мне кажется, многие специалисты на самом деле не любят картины, но — заимствуя идею у прекрасного историка любви Дени де Ружмона — влюблены в идею своей влюблённости. Часто искусствоведы увлечены своей профессией, а иногда даже охвачены страстью к ней. Однако то, что они (и я в их числе) чувствуют, является, полагаю, страстью академической, интеллектуальным восторгом, охлаждённым в морозильной камере современной иронии. Они могут быть влюблены в собственную влюблённость в живопись, но любви к самим картинам они при этом не испытывают. Чтобы быть влюблённым в картину — проливать над ней слёзы, — нужно отважиться на безумие Френхофера. Нужно суметь поверить в то, что картина может ожить: не буквально, но мгновение за мгновением в вашем воображении. Такой опыт может выбить почву у вас из‑под ног — вы испытаете чувство, подобное тому, что я пережил давным-давно, когда смотрел на картину Беллини. И оно должно быть таким. Всё остальное — просто бизнес. Но, как говорит Диди-Юберман, его‑то большинство и предпочитает. В таком случае полотна могут быть прекрасными, но вместе с тем надёжно мёртвыми в окружении сотен мелких фактов, которыми мы их окружаем, как дарами на жертвеннике.

Каково это, провести жизнь, рассматривая объекты, без сомнения, создававшиеся для того, чтобы вызывать сильные чувства, — и ни разу при любых обстоятельствах, по любой причине, пусть даже самой нелепой, не пролить по ним ни слезинки?

Никакого личного контакта, никакого риска. Взгляд отскакивает от непонятных полотен, и мы утопаем в мягком кресле клише. «Как красиво», — говорят люди, даже не задумываясь о том, как же плоско это звучит. Картины по‑прежнему способны волновать тех, кто уселся так удобно, но это волнение сдержанное, исполненное комфорта и самодовольства, которое приходит с осознанием того, что ничего в конечном итоге с нами не произойдёт.

Так кто же всё‑таки любит картины? Все люди, которые писали мне письма о своих слезах, хотя бы однажды влюблялись в произведение искусства. Испытывал любовь, безусловно, и Дидро, и многие другие, начиная со Средних веков. А вот из нас на это способны единицы — и это загадка, с которой я начал своё исследование. Вы говорите, что любите живопись, — так как же вы ни разу не влюблялись в картину? Один вопрос тревожит меня больше всего. Даже теперь, закончив книгу, я всё равно переживаю: каково это, провести жизнь, рассматривая объекты, без сомнения, создававшиеся для того, чтобы вызывать сильные чувства, — и ни разу (при любых обстоятельствах, по любой причине, пусть даже самой нелепой) не пролить по ним ни слезинки? В ответе я так и не уверен — хотя и знаю, что без любви жить гораздо проще.

Published in Great Britain by Routledge. Copyright © James Elkins

Перевод с английского Ольги Нетупской