Et ego in Arcadia

Сегодня многие с сомнением относятся к искусствоведам, подозревая их в холодности, безразличии к читателям и к самому искусству, с которым они неспособны на сколько‑нибудь эмоциональный контакт. Чтобы спасти положение, критикам предлагают анализировать не картину или выставку, а самые интимные обстоятельства собственной биографии, приведшие их к позитивной или негативной оценке. Решив проверить, как это работает, мы попросили арт-критика Викторию Мусвик исповедаться в своём опыте личных отношений с живописью и заодно представить обзор возможных выходов за рамки привычных разговоров об искусстве

Венера была похожа на образы Меланхолии и на плакальщиц с саркофагов

Пятнадцать лет назад крошечный фрагмент текста XVI века навсегда изменил мою жизнь. Тогда я только-только закончила диссертацию о пасторальном романе «Аркадия» Филипа Сидни, английского рыцаря, придворного и писателя времён Елизаветы I. Эта книга изобиловала переодеваниями, поединками, пышной риторикой и старомодной эротикой. Сочинение сэра Филипа — из тех книг, что интересны исследователю, но скучны современному читателю: ему чужды переживания более чем четырёхвековой давности.

Летом того же года Фолджеровская Шекспировская библиотека пригласила меня в Вашингтон, где, как предполагалось, я буду изучать ренессансные рукописи. Вместо этого все три месяца я искала источники короткого эпизода из всё той же «Аркадии». То лето установило температурный рекорд, однако я не замечала жары, не покидая читальных залов. Тогда мне и в голову не приходило задуматься, почему для меня так важен крохотный отрывок, не существенный для развития сюжета.

В этом фрагменте принц Амфиал пытается рассказать о своих чувствах принцессе Филоклее, томящейся в заключении у его матери. Однако прекрасная пленница отнюдь не расположена слушать — она горюет в расставании с родителями и истинным возлюбленным. Принарядившийся и подготовивший пышную речь Амфиал распахивает дверь в комнату принцессы и застывает на пороге, лишившись дара речи: «…и одевшись так, он вошёл в покои Филоклеи; и увидел её, так как комната была очень хорошо освещена, сидящей на той стороне постели, которая примыкала к окну, из‑за чего на неё падала тень, которой хороший художник мог бы оттенить красоту Венеры, когда последняя под сенью деревьев горевала о смерти Адониса, её руки и пальцы были переплетены, плечами она опиралась на спинку кровати, а на голове её была вуаль, почти наполовину закрывающая глаза, но пробивавшиеся из‑под него лучи так неотрывно были направлены на стену перед ними, что казалось, могли своей силой изменить, но не оживить объект её скорби. И так они оставались долгое время: он — не осмеливаясь её потревожить, она — не замечая его, пока наконец <…> она не услышала, как он поправил свой плащ, и заметив его, не поднялась ему навстречу со скорбным выражением лица» i .

Не только герой был поражён открывшимся ему, но почему‑то и я — исследователь, живущий в XXI веке. Что же происходит в этом эпизоде? Перед мысленным взором читателя разворачивается так называемая экфраза. Она повторяет движение глаз героя, и слово становится цветом, краской, жестом. Подобные попытки передать в тексте произведения искусства, реальные или воображаемые, были популярны начиная с античности. Самая известная экфраза — подробное и красочное описание щита Ахилла, данное Гомером в «Илиаде».

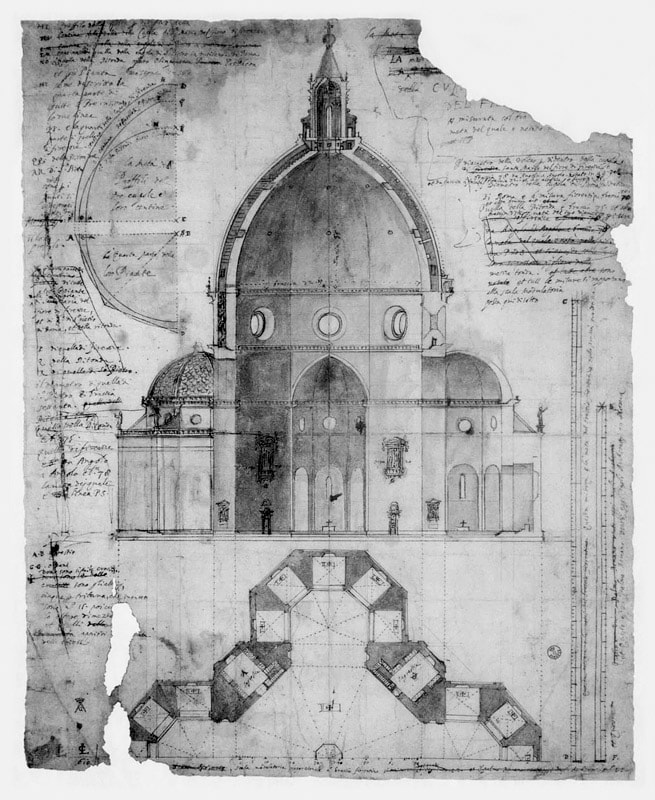

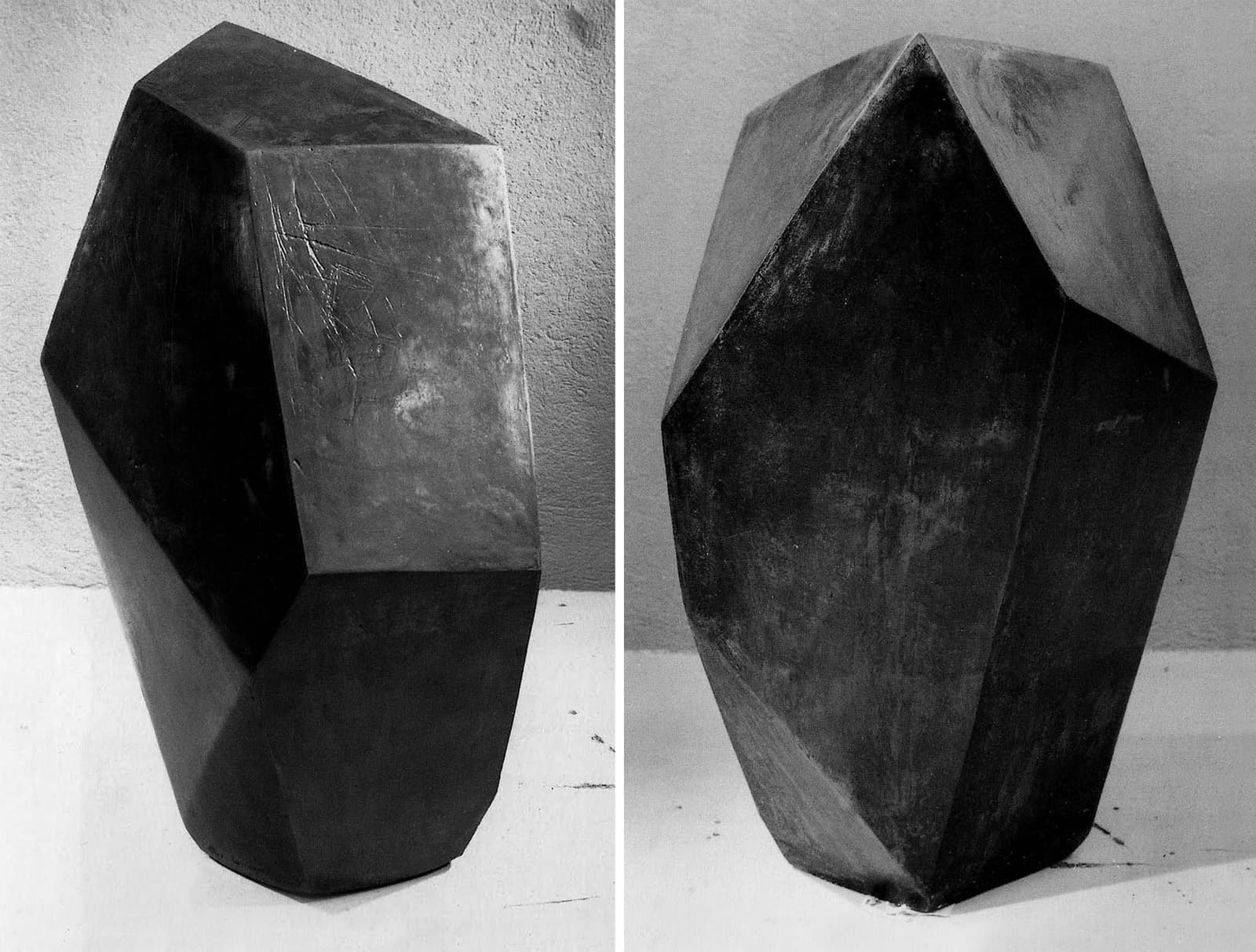

Я стала искать реальную картину или рисунок, с которого автор «Аркадии» списал свою Венеру-Филоклею. Не найдя его, я пришла к выводу, что единого источника, как и для многих других ренессансных образов, не существует. Среди образцов и обнажённые Тициана, и иллюстрации к «Метаморфозам» Овидия, и любимая живописцами прошлого легенда о том, как художник Тиамант не смог передать боль Агамемнона, оплакивающего дочь, и закрыл его лицо покрывалом. Ближе всего к тексту подходит описание якобы существовавшей в античности статуи Венеры, горюющей по Адонису, которое я нашла, и даже с иллюстрацией, в книге Виченцо Картари «Образы античных богов» i . Та Венера была похожа одновременно на образы Меланхолии и плакальщиц с саркофагов. Однако чем старинный риторический приём, вышедший из моды много веков назад, может зацепить современного исследователя?

Печаль — это основной фон моей жизни, но моя жизнь больше этой печали. Моё ощущение походило на внезапное озарение, которое меняет всё — на то, что психологи называют «инсайт». Именно тогда я смогла перестать горевать и начала менять свою жизнь

Меня всегда учили, что учёному нужно быть почти монахом, ведь наша цель — отстраниться от эмоций и установить дистанцию с предметом. Чувствительность ненаучна. И я бы не поняла, почему так вцепилась в этот фрагмент, если бы годы спустя арт-терапевты не попросили меня написать текст о чувствах, которые испытывает исследователь, работая с картиной или романом. Тогда я и обратила внимание, что мой поиск печальных Венер был связан с событиями моей собственной жизни — смертью родных и личными неудачами. И что именно в тот момент, когда я нашла в книге Картари иллюстрацию с горюющей об Адонисе Венерой, моя работа достигла кульминации, а я вдруг поняла важную вещь: печаль — это основной фон моей жизни, но моя жизнь больше этой печали. Моё ощущение походило на внезапное озарение, которое меняет всё — на то, что психологи называют «инсайт». Именно тогда я смогла перестать горевать и начала менять свою жизнь. Так моё исследование стало приключением — с до сих пор неясным финалом.

О целях одной истории искусства

Делает ли такое привнесение собственных чувств в работу меня плохим учёным, или, наоборот, мой опыт ценен? Не то чтобы до меня этим вопросом не задавались. Правда, до недавнего времени в основном это делали философы. Среди них идеалисты начала ХХ века вроде Вильгельма Дильтея, феноменологи и исследователи, противопоставляющие себя традиционным подходам к тексту и изображению (Мартин Хайдеггер, Морис Мерло-Понти, Ролан Барт, Жак Рансьер и другие). Однако в последние 15—20 лет в баталию включились и искусствоведы.

Жорж Диди-Юберман, Джеймс Элкинс и Т. Дж. Кларк успешно подрывают основы современной истории искусства. Однако поразительно, что книга Диди-Юбермана «Перед образом. Вопрос к целям одной истории искусства» i вышла на его родном языке в 1990 году, её перевод на английский запоздал на целых 15 лет, а на русском она только готовится увидеть свет и является совершеннейшей новостью. Вся её первая часть в пух и прах разносит традиционное искусствознание с его самодовольством и отстранённостью. По мнению автора, искусствоведы прячут за арт-объектами собственную неуверенность: за этой удобной ширмой они скрываются от жара бессознательного, делая вид, что в визуальном мире нет ничего иррационального, чувственного, принадлежащего хаосу и не поддающегося толкованию. Основная тема книги, христианские изображения, предстают при стандартном подходе как ребусы, которые нужно разгадать. Между тем для самого Диди-Юбермана изображение — расщелина, сквозь которую можно проникнуть в бессознательное. Впрочем, легко заметить, что и сам он грешит той самой «риторикой уверенности», за которую клеймит всех прочих.

В 1999 году Джеймс Элкинс задался вопросом «Почему наши картины столь головоломны?» i В книге с таким названием он пересказывает массу анекдотических историй о том, как учёные обнаруживают на картинах всякую чушь: «Тайную вечерю» — в «Пшеничных полях с воронами» Ван Гога, расчленённого гермафродита с тремя ногами, вагиной и эрегированным пенисом, растущим из бедра, — в пейзаже Овера у Сезанна. Микеланджело же, оказывается, спрятал в «Сотворении Адама» изображение мозга. Эта удивительная находка, впрочем, принадлежит врачу, написавшему книгу о художнике, но две другие‑то сделаны искусствоведами. Элкинс не только травит забавные байки о коллегах по цеху, но и ищет методы вплетения собственного опыта в научную работу. Например, предельно личное и даже интимное описание лица своей жены становится для него подспорьем в исследовании портрета. Все последние годы учёный также пишет экспериментальную прозу об искусстве.

Чувственность постепенно прокралась в гуманитарные науки. Возможно, потому, что люди сейчас пытаются справиться с бушующими эмоциями, а чьи‑то чувства всё время оказываются оскорблены

Т. Дж. Кларк — британский искусствовед марксистского толка, чьи работы газета The Guardian недавно назвала заметно превосходящими косноязычные тексты других историков искусства. Кларк обладает прекрасным стилем и разговаривает с аудиторией доступным языком. Его книга «Образ смерти. Экспериментальное письмо об искусстве» i (2006) рассказывает, как будучи уже состоявшимся учёным автор увидел в Институте Гетти две картины Пуссена и эта встреча произвела на него неизгладимое впечатление. У Кларка получилась практически исповедь о том, как он начал записывать свои переживания и не мог остановиться, — смесь арт-критики и размышлений о методологии искусства. Он противопоставил всегда стремящийся к завершению процесс исследования — процессу всматривания в картину, принципиально бесконечному. Кларк делает вывод: самое этически ценное и политически важное в изучении искусства — это то, что почти невозможно уловить и описать.

В последнее время чувственность постепенно прокралась в гуманитарные науки. Возможно, потому, что люди сейчас пытаются справиться с бушующими эмоциями, а чьи‑то чувства всё время оказываются оскорблены. После так называемого аффективного поворота 2000‑х возникло много попыток описать личные переживания, не жертвуя научной дистанцией. Например, Дженифер Дойл в работе «Выставите это против меня: противоречия и эмоции в современном искусстве» i изучает собственный отклик на самые сложные и неприятные для зрителя арт-объекты.

Ещё одно интересное направление, возникшее за два последних десятилетия, — история эмоций. Оно утверждает, что зрители разных эпох могли вкладывать очень разный смысл в чувства с одним и тем же названием. Например, мы определяем меланхолию как подавленность, а в XVI веке она также была напрямую связана с творческими способностями. Или возьмём суровых рыцарей, которым предписывалось проливать слёзы в строго определённых ситуациях, — например, при расставании с другом или возлюбленной, — а вот рыдать, покидая отчий дом, не полагалось. Что касается печальной Венеры, английский историк эмоций Линн Энтерлин рассказывает, как в школах шекспировского времени все ученики с раннего возраста упражнялись в сочинении экфраз, декламируя их во время упражнений в ораторском искусстве. Молодые люди мысленно перевоплощались в других персонажей — считалось, что ритор обретает убедительность именно за счёт способности вжиться в чувства своего слушателя.

В общем, красочные описания воображаемых картин попадали в романы не ради самих произведений — они продолжали долгую традицию воздействия на эмоции читателя определённым и привычным способом. Цель состояла в пробуждении у аудитории яркого эмоционального отклика, а «мысленный взор» был другим названием воображения. Параллельно художники итальянского Возрождения создавали произведения по словесным описаниям Калистрата и обоих Филостратов, деда и внука, поскольку раскопки в Греции начались позже и знаний об античности было ещё не так много. А вот когда Джорджо Вазари передавал в своих текстах известные ему картины, его цель была уже другой — критика и точная фиксация живописных деталей. Так рождалась история искусства.

Модная приставка «нейро-»

И всё же приведённые примеры — исследования довольно традиционные по своей форме и методам. Однако в последнее время появились работы, выполненные в содружестве с куда более экзотическими для гуманитария дисциплинами. Эти исследования устремляются ещё дальше, чем «Психология искусства» Льва Выготского и исследования Александра Лурии. Речь идет о нейронауках. Во всём мире neurosciences сейчас на пике моды: нейроэкономика, нейрополитология, нейросоциология, нейроэтика и даже нейротеология — публикациями на эти темы переполнены научные журналы и полки книжных магазинов. Дело в том, что исследования мозга часто кажутся панацеей от постмодернистского релятивизма — объективным и рациональным знанием в море домыслов. Однако многие работы не просто отдают дань капризной и переменчивой моде: они действительно на острие мировой науки.

Мода на приставку «нейро-» не обошла и искусствоведение: так появились нейроэстетика и нейроистория искусства. Причём исследования сейчас ведутся междисциплинарными группами, и инициатива исходит то от искусствоведов, то от нейробиологов. Гуманитарии традиционно пытаются выйти за рамки своих дисциплин, но и нейроучёные внезапно заинтересовались связью эмоций и разума, этикой, эстетикой и художественными образами. Знаменитый нейрофизиолог и популяризатор науки Антонио Дамасио пишет о том, как ещё недавно и исследователям нейронов, и философам было трудно принять идею, что «что‑то имеющее настолько близкое отношение к человеческой душе, как этическое суждение, или так связанное с культурой, как социальное поведение, может зависеть от конкретной области мозга» i . Однако сейчас всё изменилось.

Даже разглядывая абстрактные работы Джексона Поллока или Лучо Фонтаны, мозг зрителя способен восстановить движение художника, которым тот наносил линии на полотно

Знаменитому искусствоведу и директору Института Варбурга в Лондоне Дэвиду Фридбергу особую известность принесла совместная работа с одним из первооткрывателей зеркальных нейронов Витторио Галлезе. Именно обнаруженные физиологами из Университета Пармы в 1990‑х зеркальные нейроны отвечают за сферу межличностных отношений: они активизируются, когда кто‑то подражает чужим действиям, но также и когда человек просто наблюдает, как-то же самое действие совершает другой. И здесь невозможно не вспомнить античную теорию мимесиса. Фридберг и Галлезе, к примеру, показывают зрителям ренессансную живопись — и фиксируют, как поднятая на картине рука или нога активизирует у испытуемых те же области, как если бы они сами поднимали и опускали конечности. Сильнее всего этот эффект проявляется, когда нарисованные руки касаются других героев или наносят им увечья. Восприятие движения оказывается сильнейшим образом связанным с сопереживанием. Поразительно, но даже разглядывая абстрактные работы Джексона Поллока или Лучо Фонтаны, мозг зрителя способен восстановить движения художника, которыми он наносил линии на полотно. По мнению учёных, именно способность художника задействовать в зрителе эмпатию заставляет нас говорить о его мастерстве и об эстетических качествах работы. Критики, правда, настаивают, что многие выводы неплохо было бы подтвердить экспериментально — исследования пока на самых начальных стадиях.

Впрочем моя грустная Филоклея-Венера явно подтверждает находки Фридберга и Галлезе: созерцая внутренним взором её скорбную неподвижность, мы неосознанно зеркалим её печаль. Впрочем верно и другое: в эстетике Ренессанса было принято уравновешивать избыток одного чувства другим, дабы восстановилась гармония. Так что в описание встроена не только поза горевания, но и аллюзии на радующихся жизни обнажённых Тициана. Впору вспомнить, как в эссе «Хор» Честертон анализирует народные песни, где рассказ о жизненных невзгодах в куплетах всегда дополняет рефрен о том, «что трава зеленеет, или птички поют, или рощи цветут весной». Вполне возможно, что пристально вчитываясь в отрывок «Аркадии», я неосознанно восприняла и эту форму гармонизации внутреннего мира читателя.

Когда человека учат игре на пианино, участки двигательной коры головного мозга начинают меняться уже через несколько дней, причём даже тогда, когда учащийся просто думает об упражнениях

Ещё один известный исследователь искусства Джон Онианс опирается на другое свежее открытие — нейропластичность. Недавно считалось, что мозг человека способен изменяться только в детстве, когда мы осваиваем мир. Однако в последние десятилетия нейробиологи пришли к выводу, что наши нейроны образуют новые связи всю жизнь. Например, когда человека учат игре на пианино, участки двигательной коры головного мозга начинают меняться уже через несколько дней, причём даже тогда, когда учащийся просто думает об упражнениях. Это даёт надежду тем, кто перенес инсульт или потерял зрение: наш мозг способен даже восстановить одну повреждённую функцию за счёт другой — скажем, есть данные, что после обучения люди начинают «видеть» участками кожи на спине, хоть и очень-очень смутно. Онианс предлагает использовать эти знания в поиске ответа на вопрос, как возникло искусство, — однако уже первая его работа о нейроистории i вызвала яростные споры.

Нейронауке это неизвестно

Впрочем саму нейроэстетику придумали отнюдь не искусствоведы. Этот термин предложил нейробиолог Семир Зеки, выпустивший в 1999‑м книгу «Внутреннее зрение: исследование искусства и мозга» i ; в 2011‑м он открыл Институт нейроэстетики в Лондоне. Сторонники новой дисциплины на стыке нейронаук, психологии и искусствознания принялись исследовать, какие именно из происходящих в мозге процессов объясняют наш эстетический опыт.

Зеки сравнивает поход в музей с актом любви — участникам одного из его экспериментов показывали работы Боттичелли, Моне и Констебла, и у них активировались участки мозга, отвечающие за влюблённость

Конечно, учёные-естественники от Германа Гельмгольца до Бориса Раушенбаха и раньше проводили эксперименты и выдвигали эстетические и философские идеи. Однако сейчас появились куда более точные приборы: чаще всего в таких работах используют функциональную магнитно-резонансную томографию (фМРТ) и транскраниальную магнитную стимуляцию (ТМС). Отличие и в том, что нейробиологи стали намного теснее сотрудничать с гуманитариями. Кажется, даже куда‑то делось снисходительное отношение естественников к тем, кто не в состоянии ничего точно измерить. Скажем, в одной из таких групп нейрофизиологи исследуют религиозные видения Средневековья.

Впрочем главный идеолог новой дисциплины острожен в оценках: нейронауки пока знают слишком мало, чтобы объяснить искусство целиком. Однако они всё же могут подсказать, существуют ли объективные критерии красоты и откуда берётся вариативность восприятия. Зеки сравнивает поход в музей с актом любви — участникам одного из его экспериментов показывали работы Боттичелли, Моне и Констебла, и у них активировались участки мозга, отвечающие за влюблённость.

Пармские первооткрыватели зеркальных нейронов работают и независимо от искусствоведов — например, когда ищут общую биологическую основу представлений о красоте. В 2007 году Чинциа ди Дио, Эмилиано Макалузо и Джакомо Риццолатти i всячески портили знаменитого «Копьеносца» Поликлета — статую, которую античный мастер создавал как образец красоты. Учёные взяли изображения «Копьеносца» и исказили его совершенные пропорции, уничтожив золотое сечение. Участников эксперимента, не имеющих искусствоведческого образования, попросили оценить результат, и выяснилось, что существуют параметры, которые одинаковым образом активируют зоны мозга самых разных людей. Восприятие какой‑либо работы как объективного шедевра и эталона красоты активирует два центра коры больших полушарий: тот, что реагирует на физические параметры, и тот, что связан с эмоцииями. А вот за субъективное восприятие на уровне «мне это нравится» отвечает миндалевидное тело в подкорке, которое связывают с деятельностью бессознательного и памятью чувств. Критики эксперимента указывали, что для всеобъемлющих выводов об объективности красоты была взята слишком однородная выборка. Последние исследования в этой области как раз и стараются определить, как разница в социальном происхождении и уровне образования влияет на отклик мозга на произведения искусства.

Самый известный исследователь, изучающий такие различия, — «Марко Поло современности» Вилейанур Рамачандран. Индийский нейробиолог, психолог и популяризатор науки известен в России книгой «Мозг рассказывает: что делает нас людьми» i (2012), где он формулирует универсальные законы восприятия искусства. Важно, что свои выводы Рамачандран делает, основываясь не только на западных представлениях о красоте, — он считает, что общие законы преломляются в разных социумах и то, что они одни для всего человечества, отнюдь не умаляет достоинств различных стилей или далёких друг от друга культур.

Нейробиолог Вилейанур Рамачандран, как мантру, повторяет, что пока мы знаем об искусстве слишком мало, чтобы понять его суть. Возможно, мы никогда не будем знать достаточно

Интересно, что универсальные принципы Рамачандран выводит, анализируя собственный эмоциональный опыт: детство, проведённое в Индии, постепенную «деколонизацию», то есть отказ от английского взгляда на вещи, и погружение в западную культуру уже на новом этапе. Например, статуэтки богини Парвати и её божественного супруга Шивы, известные ему с детства, учёный никогда не воспринимал как искусство: они для него были вплетены в быт и молитву. Увиденные заново в западных музеях, они оказались отделены от религиозного контекста. Рамачандран вспомнил, что викторианские миссионеры никогда не относились к ним как к шедеврам искусства, только как к варварским поделкам. Они не видели в них ни красоты, ни изящества, тогда как в Индии Парвати считается квинтэссенцией женской чувственности, уравновешенности и очарования. Пропорции казались викторианцам преувеличенными и даже уродливыми: слишком тонкая талия и пышные бедра не походили на античные каноны. Танцующий же Шива виделся им многоруким чудовищем.

Неожиданно для себя учёный осознал общность художественных приёмов в статуэтках Парвати и женских образах Пикассо, поняв, что они опираются на единые законы восприятия: и те и другие изображения до предела утрировали представления о женственности. При этом Рамачандран менее всего похож на восхищённого проповедника нейронаук. Он, как мантру, повторяет, что пока мы знаем об искусстве слишком мало, чтобы понять его суть. Возможно, мы никогда не будем знать достаточно.