Диктатура куратора

Мнение искусствоведа Григория Ревзина, главного редактора журнала «Проект Классика», интересно, прежде всего, тем, что, будучи специалистом в области архитектуры, он способен оценить не только и не столько визуальный ряд, сколько саму структуру проекта. А ведь именно она раскрывает «архитектонику» кураторского замысла и обнажает контекст его понимания эпохи.

У меня сложилось такое же впечатление. Осматривая выставку, я просто не мог ничего понять. Конечно, я не очень хороший специалист по изобразительному искусству этого периода. Но, с другой стороны, была же первая часть проекта «Берлин — Москва», на которой любой человек, даже не знающий всех перипетий развития искусства, все равно мог заметить единство хода времени — и это потрясало. Общая канва выставки была ясна сразу. Делая вторую часть, кураторы — я сейчас говорю только о Юргене Хартене и немецкой стороне — говорили, что для данной эпохи такой подход невозможен: не было связей между странами, не было поездок художников, совершенно иной материал. Но так уж принципиальна для предыдущей экспозиции поездка Лисицкого в Берлин? Ведь такие вещи забываются. Остается лишь ощущение единства времени. В нынешнем проекте оно отсутствует.

Для меня еще отдельным неприятным сюрпризом стало то, что в экспозиции вообще нет архитектуры. Даже если считать, что архитектура второй половины XX века не слишком интересна, она все равно обладает особым свойством — локализацией пространства и времени. Другие виды искусства не в состоянии так точно передать течение времени. Любой неспециалист всегда заметит: тут здание 1950х годов, здесь — 1990х. Архитектура как бы задает временную шкалу. И не может быть, чтобы Хартен этого не понимал. Это же элементарно. Что же, мы все — и зрители, и специалисты — такие умные, а он — нет?

Эта логика не считывается. В каждом зале сочетание любых двух картин для меня оставалось абсолютно загадочным. Я ни разу не понял (и не только я), что хотел сказать куратор. Не может быть, чтобы Хартен не ожидал этого. В своих странных текстах об антропометрии, переживании войны и тому подобном он затронул очень частные вопросы, необязательные нюансы, слишком специальные ракурсы. Исходя из которых, и отбирал произведения. Но, по-моему, сами вещи только условно вписываются в его концепцию, и, вероятно, потому, что он чувствовал: первоначальный замысел останется непонятным для большинства зрителей. Я себе данную ситуацию объясняю так: это пример особого типа кураторства, который мне совершенно несимпатичен.

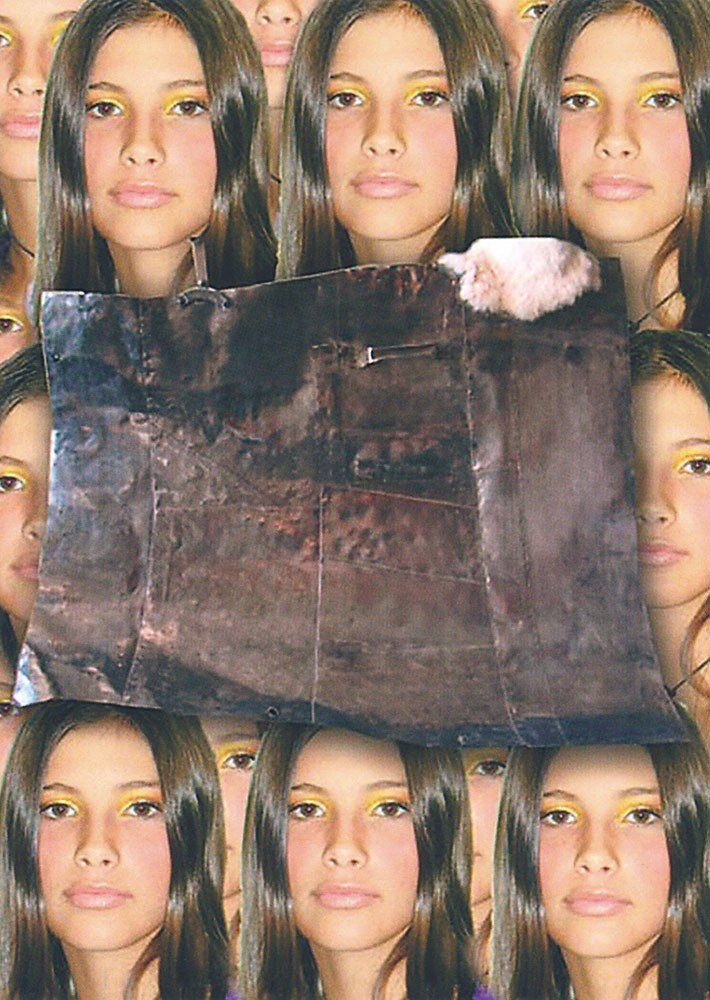

На нашей с вами памяти поменялось два-три типа кураторов. Первый из них главной своей задачей считает показ искусства на фоне его времени, то есть выполняет образовательную роль и, соответственно, делает большие исторически выставки, такие, как «Москва — Париж», «Москва — Берлин». Потом возник другой тип куратора, который выступает в роли философа, желающего объясниться с публикой. У него есть своя философская идея, не слишком очевидная, скорее придуманная. Но, тем не менее, после того, как идея придумана, она внятно изложена и всем доступна. Этот куратор — как бы концептуалист. Примером такого подхода к экспозиции может служить выставка «Космос» в Венеции. Дальше появился куратор, работающий как современный художник: абсолютно произвольно и непостижимо: он и не ставит перед собой цель быть понятным. Он порождает некие случайные образы, которые в принципе могут увлечь, но у куратора нет такой задачи. Если вы смотрите выставку, сделанную куратором первого типа, вы можете сказать: это неправильно, не взяты такие-то произведения, но взяты вот эти, потому что исторический процесс такой-то. Это верифицируемо. Про выставку второго куратора тоже можно заметить: это не совсем точный, но зато очень тонкий выбор. Современно му же художнику нельзя заявить: картина написана неправильно. Соответственно выставка куратора третьего типа, как и произведение современного художника, — это некий визуальный опыт, человеческий, эмоциональный. Вы можете его пережить, а можете пройти мимо.

В это смысле меня поразил музей МАК в Вене, созданный на университетской базе. Там когдато работал Алоис Ригль и многие другие ученые, которые сделали МАК главным оплотом истории искусства. Теперь во главе музея стоит Питер Ноевер. Он артдеятель, а не ученый, хотя может запросто писать книжки вроде «Манифест неомодернизма и специфика философии 1990х годов». Связи, образы, мода, какие-то акции — его конек. Именно Ноевер делал выставку современного русского искусства «Давай, давай!». И какова была ее концепция? Да никакой, просто «Давай!». То есть со сменой руководства у МАК изменилась кураторская задача: вместо стремления показать — желание поразить. При этом поразить чем угодно, хоть произволом. Мне последний тип куратора не симпатичен, и я не уверен, что он подходит (воз вращаясь к Юргену Хартену) семи десятилетнему человеку, просто выплескивающему свои эмоции.

Кстати, мы прекрасно знаем этот кураторский тип. Все наши московские галерейные выставки, открывающиеся десятками в месяц, устроены именно таким образом. Специфика сегодняшней экспозиции «Берлин — Москва» в том, что этот тип кураторства — произвольного, без объяснений - заявлен на очень большом материале и серьез ном государственном уровне.

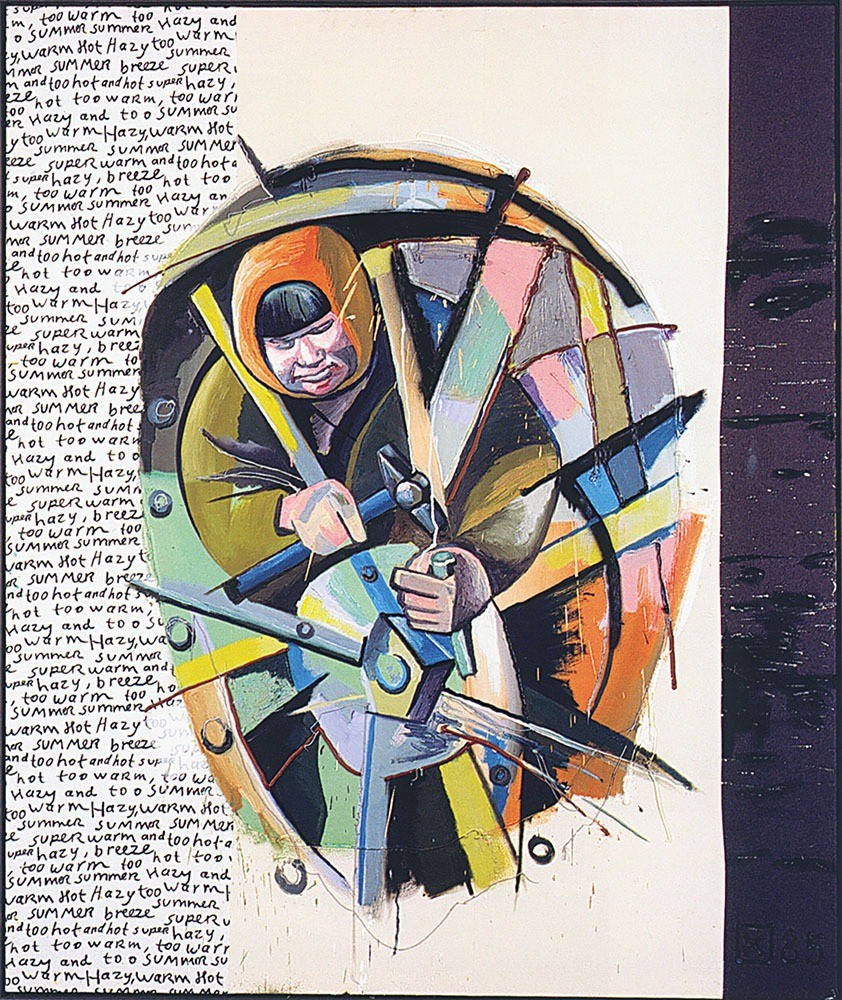

Скорее, для порождения каких-то образов. Все возмущались, напри мер, что картина Федора Богородского висит рядом с Георгом Базелицем. А зачем это было сделано? Именно для того, чтобы возмущались. Ведь получился фантастически странный образ, в основе которого лежит попытка соединить совершенно разные вещи. Однако это — типовой принцип для современного искусства.

Ну да. Если, конечно, мы говорим об этом типе кураторства. Но я все же не понимаю, как в семьдесят лет можно делать подобные проекты. В таком возрасте ты уже вроде при обрел некоторый опыт, что-то дол жен рассказывать, читать лекции, излагать историю искусства, мемуары писать. А всякие эмоции, впечатления — ну, они старческие, вялые, необязательные и неинтересные, слегка подернутые маразмом. Есть такое ощущение. Такую выставку, как «Берлин — Москва», нельзя так делать. Ведь многое можно сказать и о Москве, и о Берлине этого времени — про конец коммунизма, например.

В принципе, произведения — Эрика Булатова, Комара и Меламида, некоторых немецких художников — сами по себе, так или иначе, связаны с этой тематикой.

Тут надо учитывать, что искусство второй половины ХХ века не такое политизированное, как, скажем, искусство конструктивизма или тоталитаризма. Для данной эпохи не характерно прямое агитационное высказывание. Есть очень частные переживания по поводу идеологии, которых явно недостаточно для создания какого-то нерва выставки, очевидного и без кураторского жеста. Я, например, этого нерва не обнаружил.

Каждая эпоха переживает историю по-своему. Глядя на картину Виктора Попкова, достаточно трудно реконструировать содержание, которое художник в нее вложил. Зато мгновенно опознается пафос шестидесятых. То есть зритель переживает вовсе не чувства художника Попкова, а уже свои эмоции по отношению к 1960м. Иными словами, когда зритель слышит как бы «крики» из разных времен, он просто слышит разные крики, разные высказывания, даже не пони мая, что они на одну тему. Получается просто шум какой-то.

По типу экспозиции выставка, наверное, похожа на залы Tate gallery. Есть несколько объектов, но их немного. В основном вещи висят на стенах. Мы жили в эпоху перформансов, которая уже вроде закончилась, и возникла проблема, как их выставлять. В одном из залов демон стрируется фотодокументация акций группы «Коллективные действия», но они воспринимаются просто как фотографии. В двух или трех местах показывают кино…

В одном зале показывали документальное. Я не посмотрел — оно было на немецком. Хотя, кстати, вокруг кино народ тусуется. Но я в принципе не понимаю, как представлять на художественной выставке кино. Это касается и франкфуртской экспозиции Бориса Гройса о соцреализме, где демонстрировали много кино фильмов.

При показе в экспозиции кино, на мой взгляд, происходит принципиальное нарушение одного из выставочных законов. Ведь существует два типа восприятия. Один — ты идешь, а вещь неподвижна. Второй - ты сидишь, а вещь двигается. А когда и так, и эдак — немного дико. Хорошо смотрятся медийные выставки, но когда они только медийные: к примеру, четыре экрана, темно, звук — и все нормально, ты врубился. А если здесь же висит картина, то складывается ощущение, что тебя одновременно накормили клубникой и чесноком. Но, может быть, это только мое, достаточно консервативное восприятие.

Я не готов сейчас оценить каталог. Естественно, я не читал всех его статей, но просматривал некоторые, пытаясь понять, что же на выставке происходит. Собранные тексты не произвели на меня впечатления Библии: мне показалось, они довольно случайные. Позвали всех, кто на эту тему может что-то написать. Например, есть материал Кафтанова об архитектуре — перепечатка из журнала «Проект Россия» — про космос и русского дизайнера, который делал кабины первых космических аппаратов. Я не понимаю, какое отношение имеет этот текст к выставке «Берлин — Москва» и зачем его вообще напечатали в ката логе. Хотя ничего против самой статьи не имею — она очень хорошая.

Второй том каталога — «Хроника» — интересный, но ведь всего это го нет в экспозиции. Так что, если выставка делалась ради создания такого фолианта, то проще взять «Новейшую историю», где есть отдельная часть — «Послевоенная история», в которой все написано. Существуют специальные издания на эту тему, среди них — вполне достойные. Смысл же выставки как раз в том, чтобы мертвый исторический материал дополнить реакцией мыслящих людей, переводящих исторический мусор в произведения искусства. И именно это интересно. А так — ну, все мы сдавали в университетах историю и можем рассказать, когда была построена Берлинская стена и по какому поводу. Хотя, конечно, любое исследование представляет ценность. Посмотрим, что напишут в русском издании. Немецкий вариант весьма странный: второй том начинается с заявления русских кураторов о том, что в Москве будет совершенно другая экспозиция. Это поразительно, когда в каталоге кураторы заявляют, что выставка их не устраивает.

Не знаю, до какой степени нынешний каталог может рассматриваться как извинение выставки. Скорее, он однозначно указывает на пресловутый исторический кон текст. Обратите внимание: история вынесена в отдельный том, так что искусству ее проигнорировать не удалось.