Вчера, сегодня, завтра

Среди лучших статей, опубликованных «Искусством» за 70 лет, «Вчера, сегодня, завтра» Абрама Эфроса, пожалуй, самая лучшая. Объемом с небольшую книгу она прочитывается на одном дыхании. Критический обзор выставки «Художники РСФСР за 15 лет» (1933, N 6) в меньшей степени напоминает формально искусствоведческую опись. Это своего рода артистический «слаломгигант», в котором каждый вираж — неожиданный поворот острой мысли, «крутая» оценка, данная с сознанием профессионального риска, а еще — ниспадающий темп при прохождении длинного маршрута: все же обзор 15 летней истории искусства, а не просто выставки. Возможно, иные «флажки» мастер неосторожно повалил, другие не заметил. Это ему посчитали тогдашние пристрастные рефери. Впрочем, сам Эфрос говорил, что его статьи следует читать «с недоверием и разумом». И потом, он был первым, кто проложил эту рискованную трассу. Первым и, кажется, единственным. Его обзор никогда не перепечатывали. В юбилейной статье «Профиль Абрама Эфроса» известный критик Александр Каменский посетовал: «Почему бы журналу „Искусство“ не подарить вновь этот текст читателям иных поколений…» С запозданием выполняем его завет.

I

Залы старого Исторического музея не очень парадны. Они только вычищены и выкрашены к юбилею. Их вместительный простор по-прежнему неуютен и труден размерами стен и разностью освещения. Стены скорее даже хмуры от ровной, серой окраски. Это, впрочем, не слишком заметно. Бросается в глаза огромное количество экспонатов. Они густо заняли стены. Использован каждый кусок. На выставке тесно.

Но тысяча полотен, разместившихся по стенам шестнадцати зал, в два с половиной раза меньше того, что хотелось видеть самим живописцам. Они навезли почти три тысячи холстов, пол-Третьяковской галлереи, в наивной или заносчивой уверенности, что все это достаточно хорошо, чтобы занять место на юбилейной выставке. Здесь сказалась традиционная самоудовлетворенность русского искусства, его исконная черта, одна из причин его провинциализма. Она и на этот разсоединилась снова с местничеством, заставляющим наших художников беспокойно прислушиваться и разузнавать, много ли вещей будет взято у соседа, — дабы не отстать и не выставить меньше его.

Сколько раз, во время жюри и в течение всей развески, пришлось слышать: «Почему у того-то взяли больше, а у меня меньше?», «Почему он — на продольной стене, а я на поперечной?», «Почему у него надписи есть, а у меня нет?» — и внимать полету Немезид в неизменном грозовом финале: «Я этого дела так не оставлю!» И все таки, несмотря на полутора тысячный отсев, выставлено слишком много. Надо было откинуть еще сотни две холстов и десятка два имен, чтобы истинный уровень нашей живописи и верное соотношение сил и течений в ней стали наглядны и верны. Правда, я знаю зоилов, которые обвиняют выставку как раз в обратном: они твердят, что она подобрана слишком нарочито; что это не средний разрез пятнадцатилетия, а искусственно приукрашенная действительность; что выставка скрывает настоящее положение дел, а оно ужасно; что живопись наша несравненно хуже, нежели ее подносит расчетливо проведенная экспозиция; что полуторатысячный брак именно об этом и говорит; что его-то и надо было показать, а не замазывать, не залакировывать, не аллилуйствовать

Смешные люди, — чтобы не сказать хуже! Как будто где-либо и когда-либо можно было судить об уровне искусства по его низшим проявлениям, и как будто есть предел для этой низины! Им бы подумать о том, что именно тогда, когда живут и действуют большие мастера, особенно велик и явствен пласт плохих ремесленников кисти и резца, и что никогда не бывает больше дурного искусства, как в те времена, когда властители дум поколения находятся в зените величия и славы и разводят вокруг себя целые рассадники эпигонов, производите лей подражательной пошлости и умственного убожества. Настоящий уровень искусства измеряется не расстоянием между худшими и лучшими явлениями живописи, скульптуры, графики, а тем, как велик промежуток между средними и высшими их величинами. Когда же искусство на гребне общественного переустройства совершает «огромный, неуклюжий, скрипучий поворот руля»; когда напор новых дум расстраивает благополучное художественное сознание, и послушная рука уже непослушна, и наметанный глаз уже не зорок, а путается в очертаниях явлений и форм; когда сглаживаются все репутации, и крупный художник кажется меньше малого, ибо раздумывает, не решаясь поднять на плечи огромину надвинувшейся эпохи, или даже отталкивается от нее, а бесцеремонное ничтожество, ухвативши время за край плаща, пробирается вперед и подслушанными словами представительствует за искусство; когда наступает разладица между застылостью старых форм и беспокойством молодого содержания; когда новое поколение ищет собственной гармонии, когда ему грезится собственный стиль, когда оно требует собственных мастеров, когда оно ждет собственного искусства; словом, когда происходит то, что происходит в это наше октябрьское пятнадцатилетие, — какие измерители тогда вправе установить законное соотношение между дурными и хорошими долями искусства и определить разрешенный процент брака?

Какие они глупые, эти умные законники, эти исчислители пропорций, эти печальники, эти угрюмцы, эти каркатели, видящие все, подумавшие обо всем, но забывшие разглядеть, что в такое время, как наше, новые рост ки знаменательнее старого цветения, а десяток хороших работ весомее сотни дурных! Вот почему, если мы были бы свободнее от давления бытовых условностей, жестче к себе, требовательнее к художникам, послушнее смыслу дела, которое делаем; если бы за суетней художнических жалоб и домогательств, начальственных капризов и собственного попустительства, мы чаще, чем это было, помнили, что делается не рядовая, выставочная затея, а первая историческая выставка советского искусства и что наши глаза и руки, хотим мы того или нет, вычеркивают этой тысячью картин впервые ретроспективу его путей и итогов, — мы не побоялись бы тогда скинуть с выставки еще изрядный и ненужный груз вещей и людей, сделать прозрачнее ее строение и явственнее соотношение ее частей.

И все-таки этот груз не так велик, чтобы сколько нибудь значительно исказить то, чего мы искали. На стенах Исторического музея наша живопись такова, какова она в действительности: таковы ее мастера и ее эпигоны, таковы школы, такова борьба, таково движение. Надо только помнить, что «не все существующее существует». И если суметь не замечать того, что само не просится на глаза, не быть излишне любопытным, не толкаться во все углы, на все вышки и под все надписи, отнестись доверчивее к тому, куда ведет сама экспозиция, — тогда все примет должные очертания. Тогда тебе стоит взять меня под руку, мой добрый читатель, и позволить провести себя сквозь экспозиционные теснины этих длинных шестнадцати зал.

II

И вот мы у «стариков». То была счастливая мысль, — посчитаться с поколениями: отделить старших, отдельно показать младших, а центральную группу пустить разветвленно, по большим поколениям. Этот замысел хорошо оплатил себя. Проступили яснее судьбы традиций, их отмирание, их неподвижность или их рост, — жизненность школ, значимость мастеров, вес эстетик. Есть важная логика, есть убедительность в том, как развернулся материал, вопреки поправкам и даже искажениям, которые привнесены недостатками помещения, никогда не предназначавшегося для живописи, и природой экспозиции, у которой есть свои законы.

Сделаем проверку на первой же группе художников. Повторяю: мы стоим у стариков, в большом зале, светлом и парадном, пожалуй, самом лучшем по размерам и освещению, охватывающем нас праздничной бодростью холстов, их яркою расцветкой, иногда даже пестрою (такими пестрыми кажутся обычно моды старых лет), но очень приятною своей свободной высказанностью, ощущением, свидетельствующим, что здесь полным голосом выражено именно то, что хотел сказать художник, и именно так, как ему хотелось.

В самом деле, у этих стариков (тут собрано и умер шее, и живущее старшее поколение: Кустодиев, Архипов, Головин, Ап. Васнецов, Нестеров, Малютин, Юон, Богаевский, Грабарь, Рылов, Кардовский

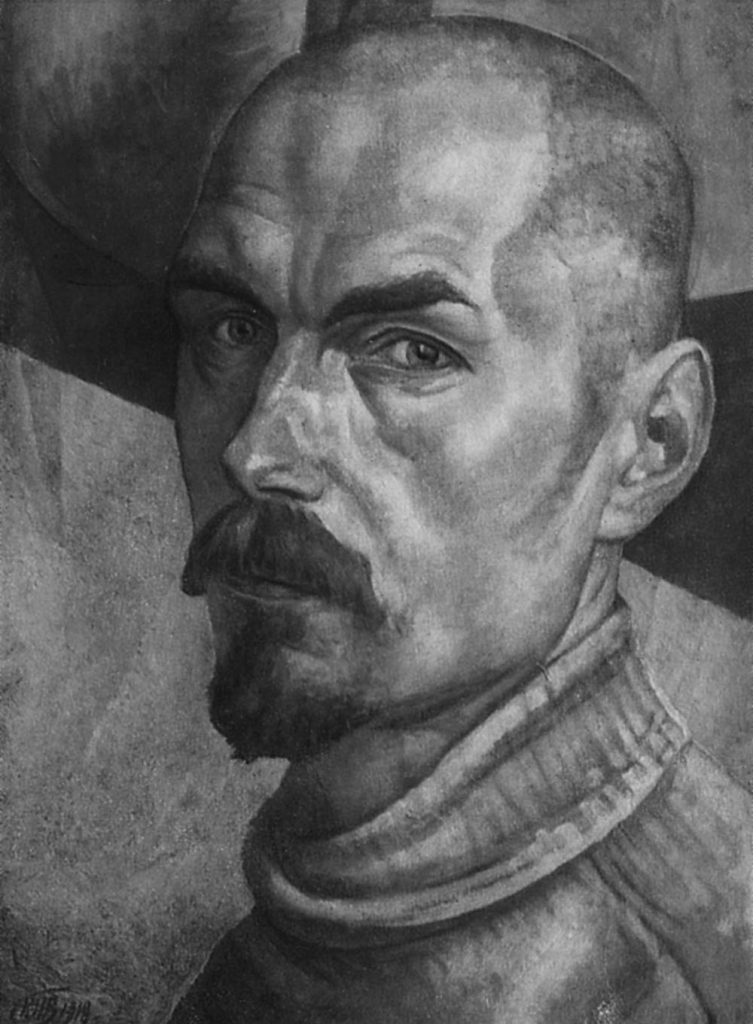

Исключение есть, но только одно — старчески сдал лишь С. Малютин, да и то не прямо, а как-то боком: его не устающая и сильная рука с прежней уверенностью кладет краски, кладет жадно и прямо; но его глаз уже не тот; он видит неверными объемами и случайными протяжениями: рядом с портретами, которые помечены не столь уж давней датой (выставка по правилу не включает работ, написанных до Октябрьской революции), и которые так приятны простотой и жизненностью изображений (особенно старый знакомец каждого музейца, исконный возчик художественных ценностей, Федот Кузнецов, в зипуне и рукавицах) и так неприятны жухлой чернотой живописи несчастливо сочетавшей монохромные склонности Малютина с плохим качеством красок, — рядом с этими портретами висит крестьянская серия 1930 г., точно пропустившая сквозь треснувшие и сместившиеся стекла облики крестьян, детворы, скота, то раздувшиеся, то укороченные, сделанные с еще жадной, но уже беспомощной внимательностью.

Малютин выбывает из строя в одиночку. Остальные держатся так, как дай бог каждому из более молодых. Эта бодрость доходит даже до явлений исключительных, которым скорее дивишься, нежели их осмысливаешь. Таково выступление

В этом смысле Нестеров — главенствующая величина первых зал. Он сохранил по сю пору ту дистанцию между собой и соседями, которая существует между ним и младшими его современниками в истории русского искусства. Он крупнее, определительнее и важнее их; они менее сильны и менее значимы. Но на выставке важно не это. Выставка важна тем, что в советские годы остальные члены старшей группы продолжали проявлять полную меру своих возможностей. Сотоварищи Нестерова по зале не сдают. Это стало бы еще нагляднее, если бы их картин было выставлено больше. В сущности, такие мастера, как Кустодиев, Головин, Ап. Васнецов, представлены только визитными карточками. Этого достаточно, чтобы напомнить о калибре их дарований, но мало, чтобы дать представление об их яркости и разнообразии. Больше других среди умерших живописцев повезло на выставке Архипову — десяток полотен хорошо соединил все жанры его щедрой живописности: цветистых баб, солнечные интерьеры, широкие пейзажи и даже незаурядный образец нечастой у него портретной живописи, — этюд к портрету

Замедляешь шаги только там, где есть что-то новое, да возле тех, кого воспринимаешь со свежестью, показывающей, что художник недостаточно оценен. Так, скажем, у Грабаря появилась повышенная тяга к портрету, а Богаевский дал первые опыты реалистического пейзажа; с другой стороны, — Рылов, Бялыницкий-Бируля, Крымов, держат перед собой крепче, чем прежде. С первыми дело обстоит несложно. Портреты — не сильнейшая сторона Грабаря ни по живописи, ни по характеристике. Они честно написаны, относительно похожи, в них вложены приемы, испытанные добротной традицией портретизма. Грабарь отказывается от случайных впечатлений о человеке; он ищет в модели основного и солидно переносит найденное на полотно. Все это хорошо; но хорошесть эта больше искомая, чем осуществленная. Натюрморты и пейзажи Грабаря несравненно ярче и мастеровитее. Портреты у него психологически тускловаты, фактурно грубы, композиционно схематичны, и прежде всего, в целом, нерешительны. Эта последняя черта больше остального свидетельствует о незрелости грабаревской иконографии. Она выдает расстояние между тем, что ему хочется, и тем, что он может. Это, конечно, не значит, что у него нет хороших работ. «Академик Зелинский», например, самый доподлинный «портрет», просящийся даже на репродуцирование; но рядом с ним — серия нейтральных изображений, «то ли так, то ли этак»; в одних — решения чисто красочных задач («Портрет аргентинки»), в других — искания чисто иконографического сходства («Портрет жены художника»); что еще хуже, есть даже капитальная по размерам вещь, которая отмечена самым доподлинным дурным вкусом, — таков шикарный «Портрет Медовой». Что Грабарю необходимо справиться с портретными задачами, это понятно: он начал делать опыты социально-политической тематики («Ленин у прямого провода»); без типа и характера тут далеко не уедешь; его портретная настойчивость оправдана. Но и ему, и зрителю полезно смотреть на эти работы с открытыми глазами, — без паники и без «гром победы раздавайся». Этак будет вернее.

Почти то же самое происходит и с Богаевским. Среди его традиционных пейзажей, изображающих фантастическую Киммерию и отмеченных благородством гобеленовских традиций, переданном той сдержанной, неброской по виду, но совершенной по существу техникой, которая делает Богаевского одним из лучших мастеров нашей акварели, — среди этой киммерийской серии появились два новых мотива: во-первых, города будущего, во-вторых, — виды соцстроительства, Днепрострой. Качественных изменений ни в том, ни в другом случае у Богаевского нет. Своего исконного начала он не преодолел. В сущности, и здесь, и там, все опять сведено к киммерийскому знаменателю. Дело не только в пустынном безлюдьи этого «города будущего» и — что особенно запоминается — на Днепрострое; дело во внутренней охладелости, в неодолимом окостенении и мертвенности этих гигантских сооружений, которых сознание и чувства наши не могут отделить от кипучей жизни и труда людских масс. Все вымерло — и не только потому, что на картинах нет ни одного живого существа, — ни человека, ни животного, — но и потому, что все давно заброшено и остыло; это — почти «лунный пейзаж»; это — Днепрострой после какой-то грандиозной катастрофы, сохранившей в целости сооружения, на начисто выметшей человечество из этих мест. Разве это не парадокс? Да и нужен ли такой нетрудный реверанс в сторону тематики советского искусства? Не нужен! И умиляться тут совсем нечему! Очень уж легко склонны у нас относиться к доказательствам «перестройки» художника. Надо позволить Богаевскому роскошь: писать превосходные картины на старые, излюбленные его сердцем и умом темы. Не надо визитных карточек, - нужен весь человек. Киммерийские фантазии Богаевского творчески подлинны, а его киммерийский Днепрострой - только тупик, потому что нет ничего более противоположного, нежели эти днепропетровские руины и понятие о «советском пейзаже».

Однако есть ли вообще такое понятие? — Есть! Оно живет в каждом из нас. Оно проявляет себя каждый раз, когда глядя на поля, леса, горы, воды, мы испытываем какую-то, скажу, новую озабоченность, неведомую ранее, когда мы невольно спрашиваем себя о трудовом назначении этих кусков природы. Мы не испытывали этого прежде. Именно эта тревога, это уже ничем не вытравимое сочетание единства природы и социалистического труда в ней, свойственно сейчас нашему глазу и чувству. Отсюда и должен родиться новый пейзажный строй в нашей живописи, как столетие назад, в1820-ых годах, из другого хозяйственного ощущения природы родился буржуазный ландшафт.

Я говорю «должен родиться», потому что пока еще это — скрытое состояние. В нашей живописине осуществленных образцов нового пейзажа — нет ни у стариков, ни у молодых. Правда, картин «колхозной тематики» немало: но они не глубоки, не убедительны, не жизненны. Они взяты не изнутри, а по поверхности. Это своего рода «академические программы», выполненные кистью вполне готовою, но меньше всего умеющею передавать внутреннюю суть явлений. Мастера покрупнее и мастера помельче тут почти одинаковы; будто то тракторы на холстах Белянина или Дейкина, или Добрынина, или Ал. Герасимова, или силосу Грабаря, -все они одного порядка. Они не значительны. Даже у такого молодого и, по всему своему складу, нового живописца, как Ряжский, его большое колхозное полотно-только"парад", отзывающийся даже эстетикой декоративной живописи нашего XVIII века: посмотрите на р азворот, позу обеих фигур первого плана и скажите, нет ли здесь отголоска «смолянок» Левицкого

Чувство нового пейзажа можно получить скорее от обратного. Вот один из лучших наших пейзажистов — Крымов, может быть самый замечательный художник природы, какой у нас есть сейчас, — замечательный и в том смысле, что левитаносеровская традиция именно в нем проявила себя последним, большим, неподражательным, а свое обычным явлением; и в том, что внутренняя искренность и прямота крымовского ощущение ничем не замутнены и даже, можно сказать, поразительны; и в том, что мастерство этого художника огромно и сказывается в редчайшей сдержанности, в каком-то целомудрии манеры, которую можно оценить лучше всего, если сделать несколько десятков шагов дальше и подойти к той размашистости, чтобы не сказать, разухабистости кисти, которой парадируют в смежной зале пейзажи «бубново-валетцев». Конечно, нельзя назвать Крымова неведомым художником; его знают; но правда и то, что известность его глухая, не иду ниш ни в какой счет с громыханием вокруг, скажем, Кончаловского и даже с суетней вокруг Василия Яковлева. Крымов, в настоящем смысле слова — большой пейзажист, подлинный реалист, великолепный мастер кисти. Но и перед его всесолнечными «зимнами», «двориками», «крышами», «деревьями»

Такое же чувство от обратного вызывает другой превосходный пейзажист, иного склада, чем Крымов, более декоративный, чем Крымов, более декоративный, но и более мужественный, крепкий, бодрый, северный — Рылов, тоже стоящий, в смысле известности и отношения к себе зрителей и критики, не на том же уровне, на который он имеет право по своему дарованию. В его изображениях холодно-сизых рек, зелено-мохнатых сосен, влажно-бурой земли есть ощущение могучей, обильной, но все еще не тронутой человеком природы, ждущей и даже требующей, чтобы человек ее тронул. Хозяйственную тревогу за использованное общественное добро, эту социалистическую тревогу, которая свойственна людям нашей страны, испытываешь перед рыловскими холстами явственнее, чем перед каким-либо другим художником. Вот для сравнения его ближайшие соседи: Бялыницкий-Бируля, висящий на стене рядом, — или, по другую сторону дверей, Грабарь пейзажист, — или в смежном зале, пейзажист Бродский.

Больше всего на Рылова похож как будто Грабарь: пейзажи — вообще лучшее, что у него есть; в них он не излишне декоративен, каким нередко бывает в своих натюрмортах, и не слишком беспомощен, каким часто бывает в портретах. Он тоже — мужественный и свежий пейзажист; его «Зима» — снежные прогалины меж сосен — отличная вещь; хороши также «Зеленый пруд» и «Последний снег». Но все же это старый пейзаж; он ни к чему не зовет и ничем не тревожит. Это — простая неподвижность природы, говорящей: такова семь, такой пребуду вовек. В этом смысле мужественность Грабаря совершенно того же порядка, как женственность его антипода Бялыницкого-Бирули, лиричнейшего сахар-медовича русского пейзажа. Вообще говоря, и этого художника недооценивают тоже; на него слишком часто махали рукой и в конце концов его совсем замахали; он был одной из жертв, которую себе во славу принес русский сезаннизм «Бубнового валета». Сейчас, когда и эта школа в значительной мерс стала историей, видно, что Бялыницкий-Бируля живописнее многих из них. Но в существен своем он нежизнен; это — декоративная, придуманная природа; пронзительно-элегические, нарядно-печальные, туманно-светлые пейзажи Бялыницкого говорят то же, что стихи Блока о «вечной России»: «Опять, как в годы золотые…»

Дивные стихи! — и пейзажи хорошие! — но только российской вечности никакой не оказалось, а оказалась она лишь литературно-живописным воспоминанием о недавне-далеких годах. Бялыницкий-Бируля в этом отношении — один из архаичнейших наших живописцах.

Архаичнее его только Бродский — вдвойне архаичнее и по существу, и по форме. Я говорю, конечно, о его пейзажной линии. Вообще, Бродский живет, так сказать, в двух этажах. В одном этаже у него — мастерская советской тематики; в другом — ателье старомодных пейзажей и жанров. Первый Бродский — это автор портретов советских деятелей и картин на революционные мотивы. Они всем известны, они распространены в сотнях тысяч репродукций, они носят печать незаурядной технической опытности и незаурядного внутреннего холода. В этой двойственности — весь Бродский. Его портреты — похожи, но лишь тем сходством фотоотпечатков без ретуши, которые не позволяют усомниться относительно того, кто изображен художником, но которые равнодушны к внутренней значительности модели. Это равнодушие заходит так далеко, что способно на элементарнейшие технические ошибки: вот огромный портрет Сталина, висящий в вводном зале выставки и сделанный явно по фотографии; Бродский не почел нужным сколько-нибудь поработать над фигурой и рукой; в особенности последняя представляет собой монстр: ежели разогнуть кисть, держащую лист с тезисами, то ладонь и пальцы окажутся больше лица. То же равнодушие к внутреннему смыслу темы заставляет Бродского избегать прямого решения композиционных задач: он слаживает свои исторические картины так, что второстепенные элементы занимают передний план, а важнейшие — дальний. Так во «Втором конгрессе Коминтерна» фигура Ленина и президиума — только малые точки в глубине картины, а под носом у зрителя, крупным планом, даны, так сказать, людские околичности и сам художник, изображенный за живописанием своей картины; так же решена композиция «Заседания Реввоенсовета», так же сейчас решен «Съезд незаможних крестьян»; членов украинского Совнаркома надо здесь разыскивать днем с огнем; это позволило Бродскому довольствоваться приблизительным сходством в портретах, а то и вовсе не работать над ними, как, например, в изображении

Словно бы фотографический прием! Но и этого нет: фотографы знают, что надо снимать так, чтобы прежде всего выделить важнейшие фигуры, важнейший момент происшествия, иначе любая редакция откажется использовать снимок. Сравнивать Бродского с мало- мальски значительными мастерами нашей исторической живописи вообще не приходится; академисты или реалисты — все они работали иначе: и Брюлов, и Верещагин, и Перов, и Суриков, и Репин компоновали свои холсты не для того, чтобы прятать основное тематическое зерно картины, а наоборот, для того, чтобы дать его со всей остротой и впечатляемостью. Решай они свои задачи по Бродскому, — они бы покалывали не боярыню Морозову, грозящую двуперстием, и не обезумившую фигуру Грозного, охватившего убитого сына, и не лица стрельцов в предсмертные минуты, и не типы запорожцев, глумящихся над турецким султаном, а разные сорта спин человеческих в многоцветных одеяниях среди пестрой старины вещей. То ли любо, то ли дорого, — главное, то ли легко! Бродского называют «ренинцем». Нет, какой он репинец! Старик от своих тем в кусты не прятался, а Бродский объезжает их по большой кривой.

Я думаю, что именно для такого рода художественной психологии как раз и характерно то, что делает Бродский номер два, живущий этажем выше. Отложив тематическую кисть и вернувшись к себе домой, он принимается писать «для души». Вся серия его пейзажей, — это Бродский, как он есть. Но он таков же, каким был двадцать — двадцать пять лет тому назад, — пейзажный ретроспективист, типичнейший художник 910-х годов, занимающий двойственную позицию реалист-архаика, у которого, с одной стороны, наметанный глаз, видящий природу в ее настоящем облике, а с другой, — академическая рука, передающая эту природу по канонам исторических стилей: вот русская «Зима», уверенно сделанная в манере старого Брейгеля, вот «Аллея парка», разборчиво переданная в манере 60-х годов, вот «Пастушка», любовно выполненная в манере французского академизма 70-х годов, вот «Лес», старательно передающий приемы Сомова,

Другое дело, можно ее не любить, говорить о ее графизме, о ее сухости, о ее подражательности. Можно и даже нужно говорить о том, что в плане поисков новой «советской пейзажности» эта живопись является самой отдаленной точкой, еще более далекой чем «Расея-Русь» Бялыницкого-Бирули. На одном из больших пейзажей Бродского стоят две даты: 1915 — 1929. Это почти символично. Он мог бы все свои пейзажи переметить так. Ни одной чертой они не свидетельствуют о том, что прошло пятнадцать необычайных лет. Это просто зажившаяся живопись, как бывают зажившиеся старики. Она бросает последний свет и на Бродского номер первый, и на Бродского тематических полотен. Их внутренняя опустошенность и внешняя малокачественность только изнанка душевной старинки, любовно лелеющей стилизованные пейзажи. Реалист ли Бродский? В пейзаже — нет, в тематике — да. Но это «да» настолько условно, насколько можно фотокопиизм назвать реализмом в искусстве. И уж во всяком случае этот фотокопиизм ни одним граном не связан с тем внутренне полновесным, глубочайше правдивым, сугубо характерологическим, обнаруживающем индивидуальное в общественном и общественное в индивидуальном, изображением людей и жизни, какое должно быть у стиля, который мы ищем и который именуем социалистическим реализмом.

Впрочем, в той или иной степени это характерно для всей старшей группы. Сами по себе «старики» крепки, мастеровиты, нарядны; ретроспективно ничего кроме приязни к себе они не вызывают. Но что дают они будущему? Что берет у них молодежь? Да и есть ли она у них — есть ли у них школа, где она? Ибо чем как не этим, как непреемственностью своего искусства, могут быть они связаны с новыми исканиями и новым стилем? Этот вопрос тем более законен, что многие из стариков были в самом непосредственном смысле слова учителями молодежи. Сколько поколений прошло через руки Юона, Кардовского, Архипова, Мешкова, Малютина

III

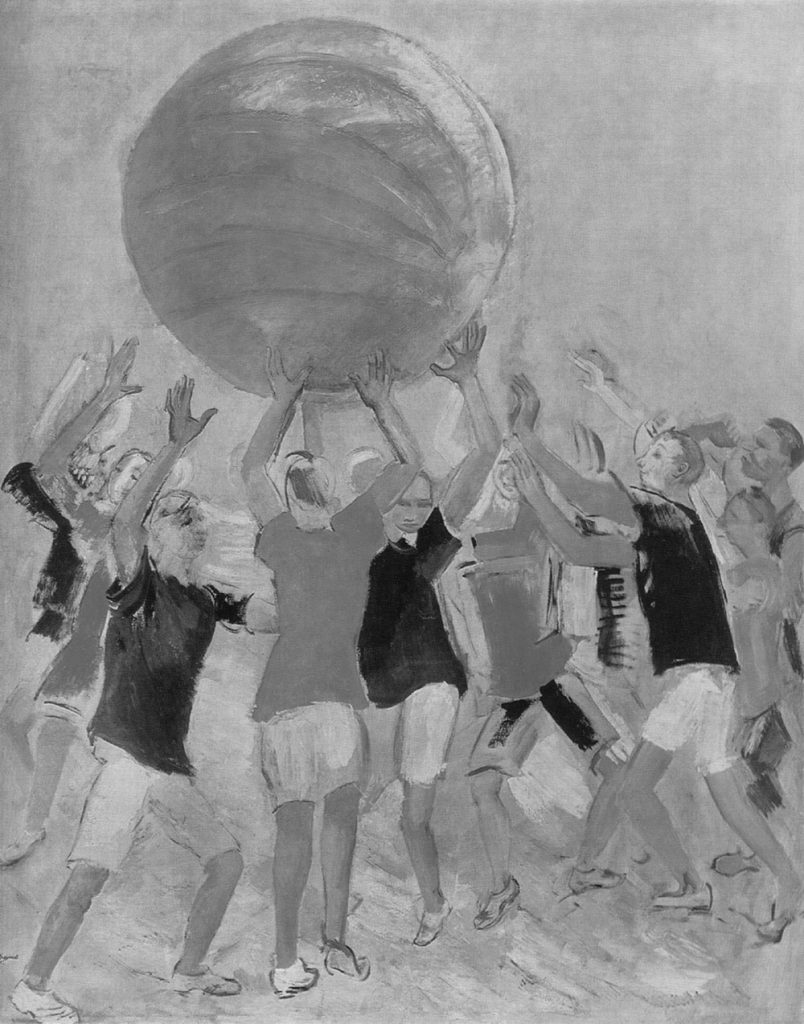

Знаменательно, что дело стариками не ограничивается. Так же двойственна судьба и более молодого течения, одной из тех средних групп, которые переступили рубеж 1917 года. Они подошли к нему уже сложившимися, закрепившими черты стиля и облики мастеров; однако основную линию своих возможностей, успехов и ошибок, они развернули в советский период. Это — группа декоративистов и экзотиков востока и запада, группа Павла Кузнецова, Сарьяна, Петрова-Водкина, Шевченки, Чернышева, Зефирова

Конечно, их живопись нельзя сравнить с мертвенностью искусства, например, Шевченки; но, по существу, в своей глубине, это явление того же склада. Шевченко — умелый организатор полотен и хороший колорист. У него есть сдержанность и благородство тона, есть взыскательная монохромность палитры, есть вдумчивая ритмичность линий. Он дает все, что может дать усердный эпигон французского искусства 1910 — 1920-х годов; его вещи способны нравиться на те пол часа, пока глаз обнимает совокупность холстов, которые он выставил. Но на тридцать первой минуте, кончив этот механический процесс охвата, чувствуешь оскомину и огорчение: это — имитатор репродукций из западных художественных журналов, это — слепец не только нашей, но и всякой действительности, это — изготовитель живописных штампов. Он становится вдвойне неприятен, когда накидывает тематический передник на нагие чресла свои: его «Ударник» или «Первое Мая» смехоподобны; надо уже было иметь мужество ходить по-шевченковски, каков есть. При всех добрых намерениях этот репродукционный стиль не совместим с советской тематикой; сателлиты Шевченки доказывают это так же явственно, как он сам; вот Барто — способный колорист, но обе его картины — «Сбор чая» и «Красный обоз в Дагестане» — фальшивы: есть композиционные достоинства у Каптерева, но его «Лул» — только схема, в которую провалилась куда-то к чертовой бабушке живая действительность.

Чтобы сохранить ее, вовсе не обязательны приемы бытового жанризма, «реализма» в кавычках, фотоперспектив и фотообъемов. Универсального средства спасения они сами по себе никак не гарантируют. При-мером служит Чернышев, со своей серией девочек-под- ростков; в конце концов, все как будто на месте, все реалистично, а вместе с тем разве можно говорить, что ЭТО жизненно? Это — застилизованная, зажсманснная, сладко-тошнотворная образность, взятая сквозь какой- то дурманный дым, — своего рода соллогубовщина, которая заставляет зрителя отворачиваться и испытывать внутреннее смущение. Хороший художник Чернышев, а все-таки пронеси господи и его хорошесть, и его реализм и его «тихих девочек». Но вот другой пример: Зефиров, — как будто только «палитровик», композитор красок; однако его небольшие картины — живые: в них говорит крепкая жизненная основа, черты подлинно наблюденного и подмеченного; в них есть угловатость людей, верно закрепленных кистью; его мало ценят и мало знают; он очень скромный художник; но если бы посетители, плывущие по фарватеру выставки, как от бакена к бакену, от пятка поярче к пятну поцветистее, умели бы задерживаться не только там, где художники кричат: «стой, смотри и удивляйся!», но и там, где есть свое, особое, внутреннее, самостоятельное, неходовое, они открыли бы в Зефирове подлинного, красивого и здорового живописца, не первоклассных сил, но далеко незаурядного калибра.

С Зефировым здесь происходит то же, что и с живописью Митурича и отчасти II. Львова. Они известны несравненно больше, но известность их специфична: во-первых, их знают главным образом в качестве графиков (это в значительной мере справедливо — рисовальщики они прежде всего), а во-вторых, их знают собственно только так называемые прикосновенные круги: свой брат — художник, и свой кузен — искусствовед. Опять-таки, очень уже скромна по внешности их живопись; однако попытайтесь не пронестись мимо, а обуздать скольжение подошв, скажем, от «бега» Кузнецова (один бакен!) к «Операционной»" Яковлева (другой бакен!), и подумать над этими четырьмя серо голубыми пейзажами Митурича. Они стоят того; это настоящая, богатая оттенками, истово проработанная живопись, убежденно передающая какое- то тютчевское осмысливание русского пейзажа. Овеяно ли сегодня этим воздухом наше восприятие? Отнюдь, совсем нет! Но так как в искусстве нет ничего важнее творческой подлинности, внутренней правдивости мастерства, то такой Митурич лучше, нужнее и полезнее советской живописи нежели быстроходные иллюстраторы, легко высыпающие на полотно потребную «тематику» и заказной «типаж». Это значит, что от полотен Митурича к будущему подлинному строю советского пейзажа ближе, чем от всеготовного иллюстраторства! Передвигайте медленно рычажок от Митурича влево — вы получите пейзажи Карева, настоящего и превосходного художника, применяющего обобщение форм и цвета, чтобы нагляднее и отчетливее выразить свойства и назначение явлений природы; наконец, сделайте передвижку еще глубже — и перед нами Сарьян, опрокидывающий всю школьную догматику нео-эпигонов передвижничества, твердящих о несовместимости декоративиэма и реализма.

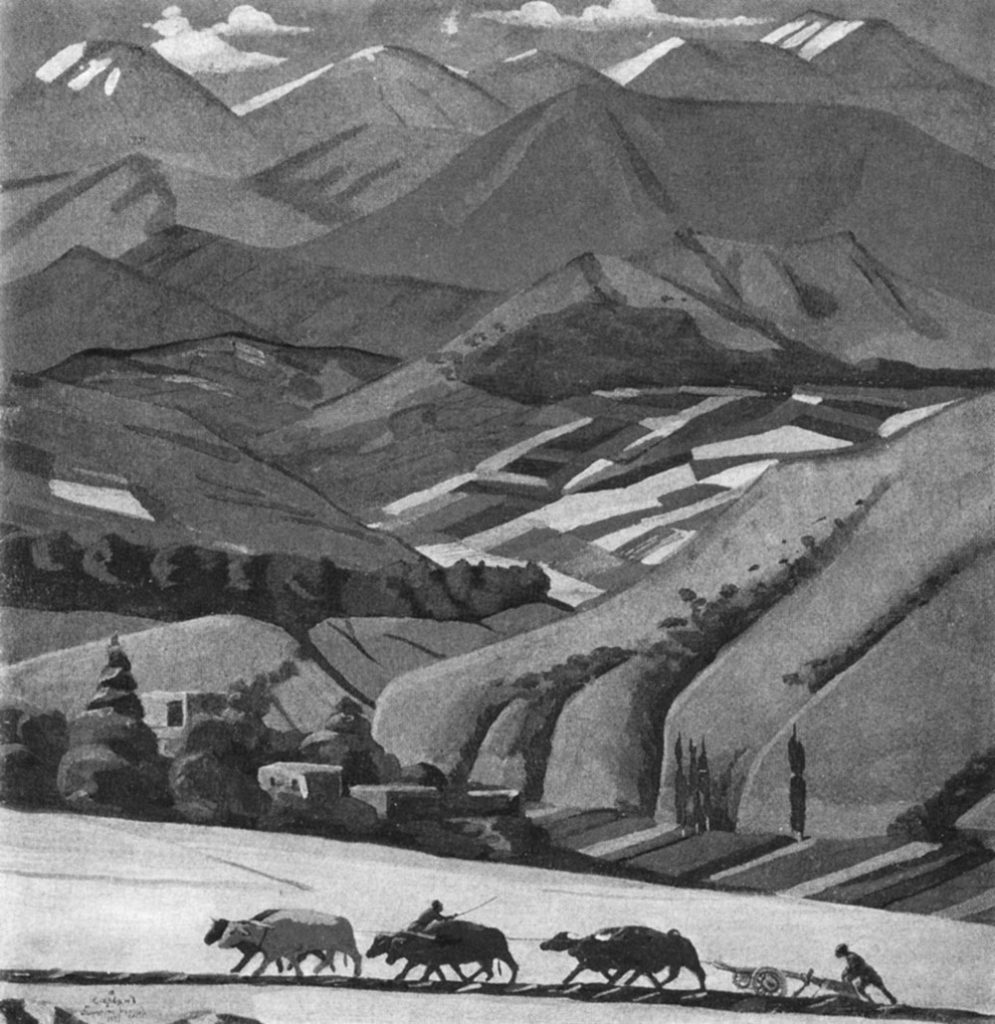

Сарьян доказывает своей живописью, что не в этой якобы неодолимой антиномии дело, а в соответствии формы и темы. Его «Армения» очень декоративна, но и очень жизненна. Она становится фальшивой, экзотической лишь тогда, когда Сарьян, в переходные годы колебаний, в начале 1920-х годов, неувлеченно повторяет себя самого штампами, заготовленным ассортиментом образов. Он дает тогда даже не картины, а какие-то экзотические панно, почти цветовую аппликацию; таковы на выставке «Горы» (1923), «Армения» (1924). Но он становится опять настоящим реалистом, только восточного, а не северного склада, когда, после парижской поездки и изучения нового искусства, создает серию пейзажей Армении последних лет. В них соединяется яркость с тонкостью и тонкость с жизненностью; они как будто цветисты, но их цветистость гармонична, а гармония естественна. Это — стиль той жизни и природы, среди которых живет Сарьян, а не стилизм, проистекающий от взгляда со стороны и по поверхности и не умеющий видеть действительность такой, какова она есть. Мотивы советской Армении в искусстве Сарьяна — одно из наиболее убедительных доказательств того, что развитие реализма пойдет в нашей живописи очень разветвленным путем и очень многообразным стилем, — в особенности там, где национальное, преемственно передающееся своеобразие искусства выражается в формах, отличных от тех, которые привык считать канонами реализма русский художественный глаз.

В этой естественности и закономерности сарьяновского стиля лежит его отличие от кузнецовского, да и от петрово-водкинского. Пока Кузнецов остается в пределах явлений и форм наших восточных областей и республик, сквозь условный декоративизм его живописи всегда чувствуется все же его жизненный костяк — люди, природа, предметы, которые он предлагает в свои цветные схемы. Кузнецов не нов и не свеж; он повторяет то, что делал много лет; но он так убежденно говорит заново старые слова, у него такой радостный, такой непосредственный талант, лишенный какой бы то ни было рефлексии, а часто и вообще мысли, что этим старым звучностям красок отдаешься, как новым, до тех пор, пока память и внимание не сделают своей разоблачительной работы и не подскажут нам, что все это уже не раз и почти в таких же сочетаниях мы видели. Когда же этими экзотическими радужностями Кузнецов облекает темы советского строительства, он становится фальшивым. Не помогает ни его легкость, ни его нарядность, ни его бездумье. Радость по поводу того, что Кузнецов взялся за «тематику» (сколько раз приходилось слышать: «Смотрите, ай да Кузнецов, за какие темы взялся!»), по меньшей мерс наивна, а в худшем случае бюрократична. Кузнецов подошел к тематике декоративно, а нс внутренне, нового ключа он не нашел. «Разработка нефти», «Крекинг» — это плохие картины и, но существу (темы взяты по низкому уровню) и по форме (композиция и красочность стали посредственными). Не похлопывать по плечу надо всегда довольного собой живописца, а взять его на крепкую узду и повернуть. Куда? Опять к барашкам и натюрмортам? — Прежде всего, это совсем не плохо: и барашки, и овощи, и плоды, и табак, и многое такое же составляют у нас сегодня предмет больших забот, большего пафоса, больших усилий, больших затрат государственного и общественного внимания и средств, чем когда-либо и где-либо. Кузнецовская «Чайная плантация» (1928), «Сортировка хлопка» (1931), «Капуста» (1932) очень хороши и очень убедительны; пусть бы все остальное было у него так же доброкачественно! А во-вторых, — дело не в том, чтобы Кузнецов писал только это, а в том, чтобы он не писал того, чего как следует написать не сможет, ибо у его стиля есть свои законные границы.

Я готов сказать, что примером Кузнецову в этом отношении может служить Петров-Водкин. Он разборчивее, суровее и потому глубже и значительнее. Размерами дарования он едва ли выше Кузнецова. Во всяком случае, этого не ощущаешь сколько-нибудь явственно. На выставке они делят между собой одну общую центральную стену большого зала. Их сравнивать удобно и легко. Один — жовиальный богемец, другой — собранный хозяин. Они остались в основном теми же, какими были до революции. У Петрова-Водкина, как и у Кузнецова, сейчас идет скорее использование уже сложившегося мастерства, чем рост. Внутренний мир, жизнепонимание художников — те же, что и были. Петров-Водкин в этом отношении так же ограничен, как и его сосед. Но если у того все на все похоже и все одно и то же, — у этого огромное, почти преувеличенное внимание к каждому явлению, предмету, существу в отдельности. «Мать с ребенком» или «Яблоки на столе», «Скрипка» или «Смерть комиссара» — взять взято в неком литургическом плане, в важной приподнятости, в монументальной ритмичности, в торжественной расцветке. Недаром отзвуки русской иконописи и итальянского прерафаэлитизма сочетаются у Петрова-Водкина с приемами беспредметничества. Это делает Петрова-Водкина одним из своеобразнейших художников; но это же ставит опять-таки и очень определенные границы его возможностям. Собственно между двумя такими крайними точками, как «Материнство» и «Смерть комиссара», различия нет: и то, и другое по существу иконоподобно; обе картины замечательны, как замечательно и «Утро», как замечательны и оба натюрморта («Розовое пятно» — 1918 г. и «Яблоки и лимоны» — 1930 г.); но если мать с младенцем — больше богородица, чем женщина, то умирающий комиссар скорее великомученик, чем большевик. За пределы этого понимания революции Петров-Водкин не вышел, да и не мог выйти. Недаром этим полотном он ограничил свой новый тематизм. Он поступил мудро.

Но недаром также и то, что он лишился потомства, как и Кузнецов. Знаменательная черта: у обоих мастеров есть множество учеников, но нет последователей. Они пропустили через свой опыт, через свои приемы, через свой стиль столько молодежи, что «школа Кузнецова» и «школа Петрова-Водкина» должны были бы сложиться, как нечто само собой разумеющееся. Однако они никого не удержали. Каждый обучался и уходил. Все изменяли. Выставка пятнадцатилетия лишь сделала явным то, что было уже в сущности секретом полишинеля. На путях экзотики и стилизма советскому молодому искусству делать нечего. Оно впитывает кое-что из их опыта, в качестве рабочего приема, но уходит. У Петрова-Водкина и у Кузнецова нет ни продолжателей, ни продолжения. Их традиции также пресечены, как традиции «стариков». Это значит, что их относительная молодость на счетах истории уравнена с относительной старостью той, первой, группы живописцев. И, пожалуй, еще вопрос, кто больше устарел, те или эти, и кто больше пригодится будущему.