Том Хантер: «Моё искусство стало частью кампании по спасению Хакни»

Фотограф Том Хантер пишет хронику сегодняшней Великобритании, целенаправленно обращаясь к истории искусства. Например, свою серию «Жизнь и смерть в Хакни» — о богемном постиндустриальном районе — он строит целиком на эстетике прерафаэлитов, воспроизводя композиционную схему, скажем, «Смерти Офелии» Джона Эверетта Милле. Но важен для него и ещё один аспект, о котором редко вспоминают в Англии и того реже за её пределами, — общая социальная направленность художественных течений рубежа XIX и XX веков. Превращая события из жизни обитателей Хакни в сюжеты старых мастеров, Хантер также пытается решать реальные проблемы своих соседей

Всё верно, моя дипломная серия «Гетто» 1994 года началась с интереса к золотому веку голландской живописи, который проснулся во мне в последний год учёбы. Уже тогда мне казалось, что документальной фотографии не хватает силы и глубины. Она недостаточно хорошо рассказывает истории, с её помощью я не мог точно выразить те социальные идеи, которые хотелось донести до зрителя. Она документирует факты, но ничего не сообщает о причинах происходящего. Тогда я и подумал, что отсылки к прошлому дадут людям лучшее понимание современных проблем. Я обратился к голландским авторам, поскольку они первыми стали изображать простых людей и работать для них, а не для королей, полководцев и церковных иерархов. Голландцы были настоящими революционерами в искусстве, и именно их я выбрал в качестве отправной точки, осознав, что обычные люди для меня не менее важны, чем политики и звёзды. Я позаимствовал у художников XVII века их радикальный подход, чтобы дать голос бездомным, сквоттерам — всем, кому не было места в обществе. Посредством живописи мне хотелось повысить их статус, а ведь это и делали голландские мастера.

Потому что, создавая портреты служанок, лавочников, жителей крохотного городка Делфт, он уделял им столько времени и внимания в проработке деталей, сколько до того получали лишь сильные мира сего. Это был принципиально новый подход к тому, кого и как изображает художник. Именно из‑за этого я решил не отказываться от цвета, как это принято. Чёрно-белая фотография — это способ отчуждения. Я же перенёс снимки на большие полотна — полтора на два метра — и подарил им цвет, сделал практически гламурные изображения своих соседей, чтобы сказать: эти люди важны. Может быть, они и живут на улице или скоро их выселят, но у них есть достоинство и желание участвовать в общественном диалоге. На мой взгляд, то же самое делали конструктивисты, российские художники времён революции и те, кто создавал реалистические изображения советских рабочих, — они показывали обычных людей великими, прославляли их вклад в общество.

Я переехал в Лондон сразу после школы, а в Хакни поселился порядка тридцати лет назад. Тогда это был беднейший, самый неприглядный район в Восточном Лондоне, да и вообще в стране. После бомбардировок Второй мировой он был сильно разрушен. Мне тогда было очень трудно найти постоянное жильё — я пытался что‑то снимать, но меня быстро выселяли, — а в Хакни были тысячи пустых домов, и я поселился в одном из них. Таких сквоттеров там тогда было очень много, мы заняли десятки зданий в одном квартале и сформировали своего рода коммуну. У нас были общие кухни и публичные пространства, мы объединили все сады за домами. В общем, жить было интересно, но растить детей вы бы там не захотели. Зато Хакни привлекал богему, художников, людей с альтернативным образом жизни. Он стал чем‑то вроде Восточного Берлина.

Представьте себе, что из огромного агрессивного пространства вы вдруг перемещаетесь в круг соседей, где вы всех знаете и где с вами делятся всем — одеждой, домом, транспортом. Это невероятно важно для потерявшихся в огромном городе — найти личную поддержку

Вроде того. У района была сомнительная репутация очага радикальных настроений, при этом старая английская идея «локальной культуры» была для нас чрезвычайно важна. У нас был свой паб, местный парк, маленький магазинчик — места, где мы собирались. Так что мы, конечно, выходцы из британской традиции местного сообщества. Однако потом в Хакни стали переселяться люди со всей Европы — множество французов, испанцев, немцев, итальянцев. Здесь было очень дёшево жить, и под влиянием новых людей возникала удивительная смесь идей и культур. Все соседи отличались друг от друга, занимались разными вещами, но в этом и заключается суть Лондона — он питается иными культурами, поэтому жизнь здесь так захватывает.

Представьте себе, что из огромного агрессивного пространства вы вдруг перемещаетесь в круг соседей, где вы всех знаете и где не просто знают вас, но делятся с вами всем — одеждой, домом, транспортом. Это невероятно важно для потерявшихся в огромном городе людей — найти личную поддержку. Не говоря уже о том, что сильные соседские связи делали эффективной нашу борьбу с местными властями. Мы делили еду и кров, а когда нас стали выселять, мы смогли сопротивляться благодаря этой близости. Даже моё искусство стало частью кампании по спасению Хакни.

Пока мы писали письма в местный совет, ходили на собрания или протестные митинги, нам не удавалось добиться внимания. Однако когда мои фотографии опубликовала газета The Guardian, оказалось, что многие журналисты жаждут услышать наши истории. Эти кадры стали чем‑то вроде нашего знамени. Члены городского совета сами пришли к нам, чтобы вести переговоры о будущем этих улиц. В результате мы сформировали жилищный кооператив, и наши дома отдали нам в управление. Мои друзья и соседи так там и живут.

Ситуация в нашем районе была очень странной. Дело в том, что наш совет был левым по своим политическим взглядам, но в несколько советском стиле: его не интересовали альтернативные точки зрения. Власти хотели нам помочь, но по‑своему — разрушив старые дома и построив новое дешевое жильё. Они постоянно пытались нас выселить, а мы фактически боролись за свою соседскую общину, которая и была нашим домом.

Да, мы, можно сказать, были анархистами нового типа, а у властей был традиционный социалистический подход: вы не можете занять жильё самовольно, вы должны встать в очередь и дождаться квартиры. Вам помогут, но в обмен придётся делать то, что велят. Наше же отношение было, в общем, тоже социалистическим: мы делились всем, но только не хотели этого делать под руководством государства. В любом случае эта история очень изменила мою жизнь.

Во-первых, прерафаэлиты принимали идею красоты. Когда я занимался Вермеером, меня страшно критиковали: если занимаешься документалистикой, твои снимки не могут быть такими красивыми. Документальная фотография должна быть чёрно-белой, а красота — часть мира моды и гламура. Я никогда этого не понимал: мой любимый фильм «Апокалипсис сегодня» очень красочный, однако рассказывает об ужасах войны. Мне казалось, что люди должны сначала соблазниться красотой моих работ, а потом заметить заложенные в них политические идеи. Одно другому не мешает. Так я и открыл для себя прерафаэлитов. Все их работы — сплошная красота: рыжеволосые женщины в воде и всё в таком духе. При этом они очень английские. Их изучают в школе, они поражают воображение детей и остаются в их бессознательном. В общем, я взял историю, в которую мои зрители уже были вовлечены, и её переосмыслил.

Это не просто девушка, которая лежит в воде, это история о том, как ты уходишь с рейв-вечеринки и падаешь в канал. Тебя захлёстывает музыкой, но также алкоголем и наркотой, драйвом, современной жизнью

Для цикла «Жизнь и смерть в Хакни» я попросил свою подругу Джерри сыграть Офелию. Джерри не платит за жильё, у неё нет нормальной работы. Моя Офелия не накрашена, её волосы не такие, как у моделей из глянца, а вокруг неё только пустошь и сорняки. Всё в этой картинке могло бы быть уродливым, однако Джерри — человек, чью красоту я хотел показать. Она есть, и если вы присмотритесь, то увидите её. Я хочу, чтобы люди думали о красоте иначе.

Мне нравится реальность, но я не хочу её лакировать. В попытке навести лоск ты теряешь детали. Ещё одна важная вещь в прерафаэлитах — то, что они рассказывают истории. Например, историю о девушке, которая покончила с собой, утопившись. И опять‑таки, у фотографии недостаточно сил, чтобы передать в единственном кадре всё, что я хотел бы рассказать. Но обращаясь к знаменитому полотну, которое, в свою очередь, отсылает к известному тексту, снимок заимствует большую часть своего смысла из культурного багажа зрителя. Так единственный кадр может сказать гораздо больше. Благодаря этому я мог одновременно обратиться к прерафаэлитам и их социальным идеям, к британскому пониманию красоты, к повествованиям об утонувших женщинах. При этом сама история моей Офелии — это рассказ о моих друзьях, о рейв-вечеринках в Ист-Энде, которые мы устраивали в бывших складах. Наш район уничтожила Маргарет Тэтчер: она закрыла все фабрики и превратила его в пустошь. А мы вернули эти помещения к жизни, превратили их в стихийные ночные клубы. Это не просто девушка, которая лежит в воде, это история о том, как ты уходишь с рейв-вечеринки и падаешь в канал. Тебя захлёстывает музыкой, но также алкоголем и наркотой, драйвом, современной жизнью. Я хотел, чтобы в моём изображении соединялись настоящее и прошлое, которое мы заново проживаем. Прерафаэлиты идеально для этого подошли!

Интересный вопрос. Я очень заинтересован в документальности. Я бы даже сказал: все мои фотографии документальны. Например, серия «Неизвестные» — это мои соседи, которых я фотографировал в их сквотах, когда им угрожало выселение. То есть эти снимки были именно свидетельствами того, что тогда происходило. Однако фотография не является беспристрастным и невинным свидетелем, за ней всегда стоит человек, который собирается донести до зрителей свою позицию и своё видение ситуации. И это важно помнить и не обманываться их якобы нейтральностью.

Харди тоже вдохновил меня своим изображением красоты. Знаете, я вырос в Дорсете, работал на ферме, смотрел за животными и валил деревья для лесного ведомства Англии. Моя жизнь была наполнена тяжёлым физическим трудом. В 16 лет я сбежал из дома. Было очень непросто, особенно зимой: я жил в трейлере в лесу, и когда просыпался — видел в стакане у кровати замёрзшую воду. Именно тогда я прочёл Харди, его потрясающе тяжёлые и депрессивные романы. Эти книги документируют британскую жизнь и никогда не кончаются свадьбой влюблённых. В них нет государства всеобщего благосостояния, нет общества, которое о тебе позаботится. Если ты не работаешь, то попадёшь в работный дом, умрёшь с голоду, потеряешь семью. По текстам Харди вы можете восстановить Англию той эпохи точнее, чем перелопатив приходские книги или исторические исследования. И в то же время это такая красивая проза! Вас очаровывает магия его текста, его изысканный язык!

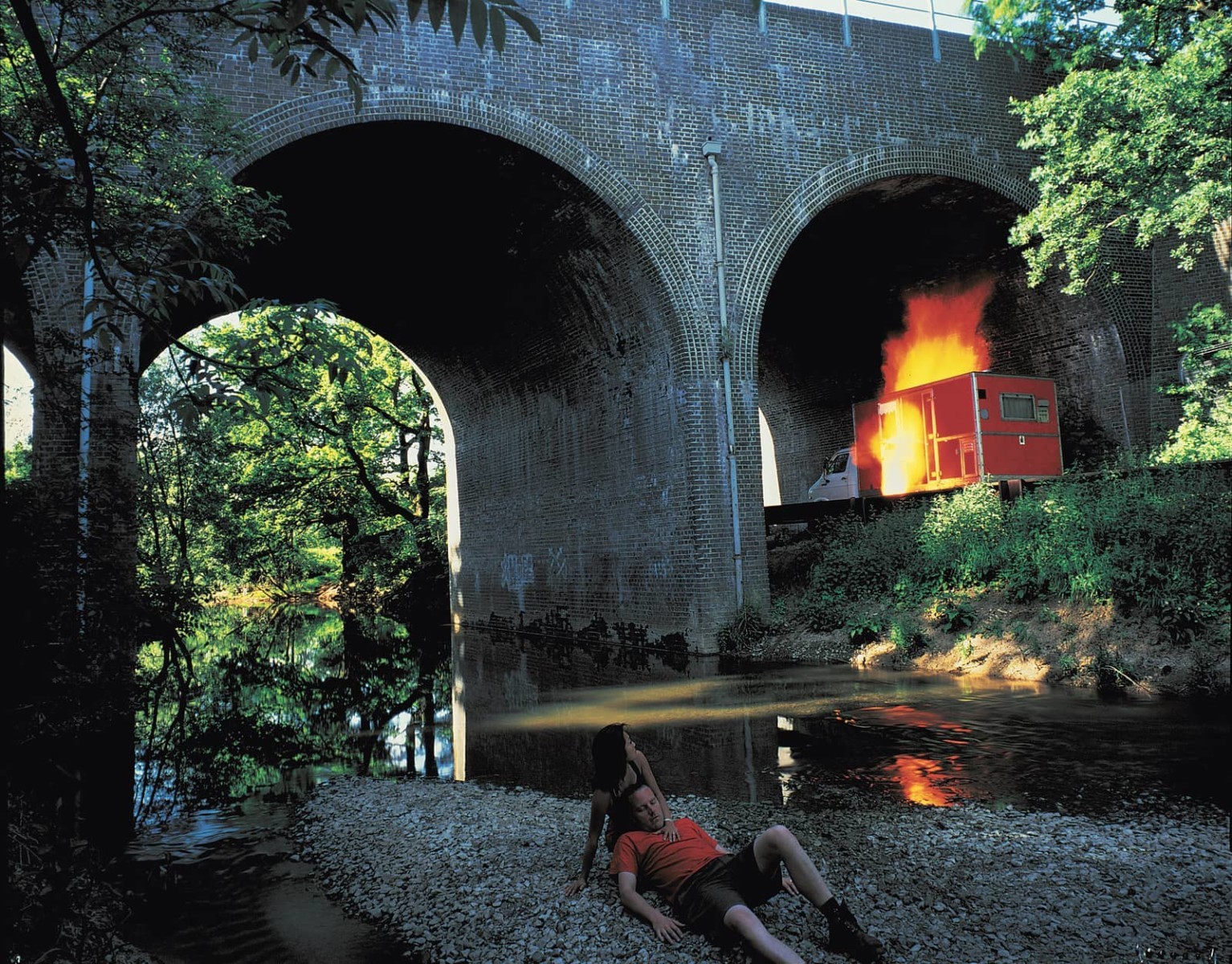

А потом я обнаружил, что все свои сюжеты он брал из местной газеты, и понял, что тоже могу воспользоваться местной газетой Хакни как источником. В итоге классическая живопись, литература, криминальные сводки, а также красота соединились в моей серии «Жизнь в аду и другие истории». Этот цикл — очень мрачный портрет Хакни. Он показывает, как в Англии разрушается ткань социального государства. В 1940—60‑х годах мы создали общество, которое платило пособия безработным, строило дома для всех, обеспечивало бесплатную медицинскую помощь. Вся эта система сейчас разъедается капитализмом, и я, в общем, хотел о ней погоревать.

Двадцать лет назад сюда переезжали, потому что тут было принято помогать друг другу. И конечно, из‑за дешевизны. Увы, постепенно все эти пабы и независимые маленькие кафешки стали привлекать всё больше народа. Сюда стали вкладывать деньги, покупать здесь дома. Они сначала чуть не рушились от ветхости, но потом их отремонтировали, и цены взлетели вверх. Так что теперь тут живут банкиры и обеспеченные люди из художественной тусовки. Все хотят сюда переехать, зато мои друзья, люди, обладающие даром создавать среду, визионеры, уже не могут позволить себе здесь жить. Богатые думают, что чувство общности можно купить. Это не так.

И всё же Хакни по‑прежнему сложно устроенное пространство: тут много муниципального жилья, турецких и вьетнамских эмигрантов, выходцев из Сирии и Бангладеш. Кстати, восемьдесят процентов жителей района проголосовали за то, чтобы остаться в Европе. Это дом для самых разных людей, но теперь дом очень дорогой. Так что если у вас нет права на муниципальное жильё, вы не рок-звезда и не миллионер, вам придется переехать в Кройдон или Уотфорд. А ведь Лондон всегда славился своим соседством роскошных и бедных кварталов: небогатые люди жили рядом со стадионами, театрами, барами и Темзой. Теперь им надо долго ехать за культурными и интеллектуальными впечатлениями. Город сегрегируется, и это его убивает.

Голосование за выход из ЕС отчасти было голосованием против столицы. Сейчас все яркие и честолюбивые люди, музеи, галереи, креативные отрасли переезжают в Лондон, который становится всё богаче и богаче. А другие города, бывшие раньше индустриальными центрами, беднеют — производство ушло в Китай и Индию. Люди стали возмущаться и завидовать. Жители остальной страны хотят вернуться назад, во времена Империи, когда всё доставалось не только Лондону, к тем временам, когда вся Англия была великой, когда всё было распределено ровнее. В общем, мы живём в очень разделённой стране, и это очень печально.

Да, наши с вами страны сейчас вовлечены в дурацкую ситуацию. Однако именно поэтому мне кажется столь важным общаться с реальными людьми из России — как мы с вами. Важно всегда помнить, что люди прекрасны, что испорчены не они, а чиновники и политики.