Сергей Хачатуров: «Хогвартс воспринимается более подлинным, чем Царицыно»

Искусствовед и куратор Сергей Хачатуров давно исследует европейскую воображаемую архитектуру, так что его выставки и сами зачастую разворачиваются как игры, где барочные фантазии обнаруживают себя в кибермирах. Он рассказал «Искусству», почему нарисованные на компьютере города и замки воспринимаются сегодня более реальными, чем настоящие, и зачем создателям блокбастеров понадобилась целая армия искусствоведов

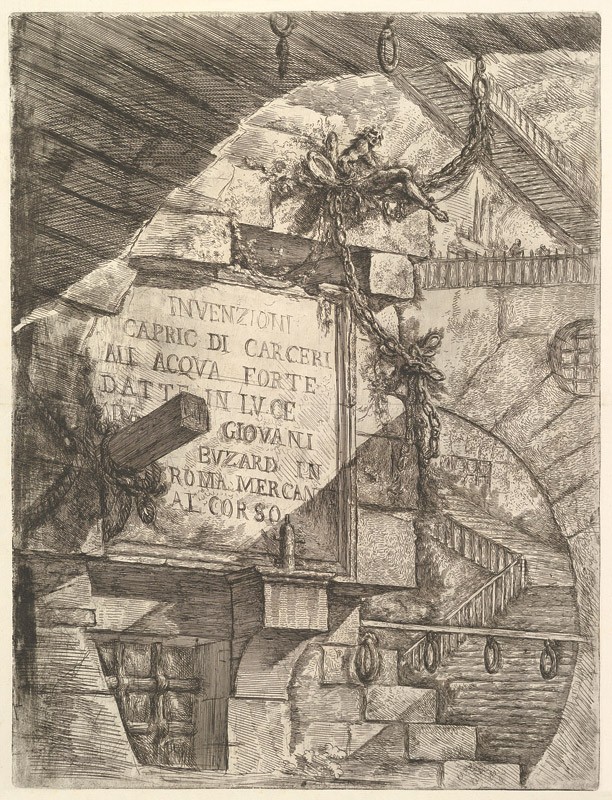

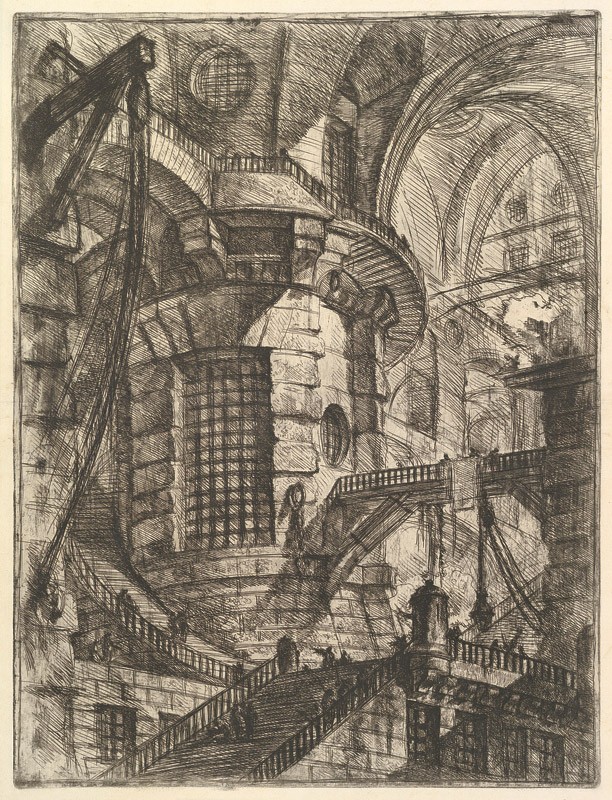

На той выставке было очень много архитектурной графики, изображений руин, но не было реконструкций, а пространство игр — это и есть реконструкции. Да, мы с художником Василием Суминым показали большую диораму, где приближённые детали давали зрителю эффект пребывания внутри странных дворцов Пьетро Гонзаги, в глубине подземелий и таинственных пещер, и у нас был кабинет кибербарокко, для которого Владимир Карташов выполнил ростовые фигуры, руководствуясь, с одной стороны, «Версальскими праздниками» Жана Берена, а с другой — внешним видом персонажей Warcraft. Однако нам важно было вытащить наших героев из виртуальной реальности в пространство ремесла, ручной сделанности, где проявляется работа художника, его манера, стиль и рука, чтобы сохранилось ощущение подлинности контакта. Мы не хотели сетевой презентации — такой была наша позиция. Иначе получилась бы совсем другая выставка, тогда как наша была об архитектурной графике.

Конечно, мы могли бы воссоздать на плазмах пространства компьютерных замков и путешествия внутри цифрового мира, но тогда бы это получился рассказ о технологиях работы с новой сетевой культурой, даже немного реклама новых игр.

Да, но в случае с видеоиграми это другая индустрия, то есть это именно индустрия, и в ней задействовано огромное количество людей. Мы попытались бы соединить несоединимое: рисунки пером Пьетро Гонзаги, Александра Бродского на кальке, старинные чертежи — и рядом игры уровня Warcraft. Эту выставку имело бы смысл показывать в Экспоцентре, она была бы коммерчески заточенной, обрела бы больший резонанс, но и совсем другого адресата.

Я не думаю, что это не тема. Просто наша тема была другой — показать, как живёт историческая, уникальная авторская бумажная архитектура

Зачем в какой‑то момент создателям блокбастеров потребовалось достичь такого сумасшедшего иллюзионизма? Почему человечество перестало удовлетворяться условностью и намёками, как в заставке Диснея?

Я‑то как раз так не думаю. Я считаю, что виртуальная архитектура нам интересна. Можно было бы исследовать, как старинная архитектура понимается в массовой культуре, играх, блокбастерах и анимации, почему её понимают так или иначе, — и эта тема вполне достойна большой выставки. Имело бы смысл взять хрестоматийные блокбастеры, типа «Властелина колец» или «Гарри Поттера», — они нас первые с виртуальной архитектурой и познакомили; до этого я не помню, чтобы она так мощно воздействовала на сознание, создавалась столь тщательно вплоть до каждой башенки, выщербленной стены — всё это очень здорово сделано. Но вот вопрос — почему возникла потребность рисовать эту архитектуру не условной, какой она была всегда? Ведь компьютерные игры с файтингом существуют очень давно — но зачем в какой‑то момент создателям блокбастеров потребовалось достичь такого сумасшедшего иллюзионизма? И почему к их работе подключилась целая армия искусствоведов, которые начали помогать им воссоздавать историческую реальность, искать для фантазийных замков прототипы а-ля Шамбор и Мон-Сен-Мишель? Почему человечество перестало удовлетворяться условностью и намёками, как в заставке Диснея?

Мне кажется, это связано с тем, как современный человек пытается защитить себя от реальности, которая сегодня по логике парадокса всё более отчаянно становится похожей на компьютерную симуляцию. Ощущение нашего реального весомого присутствия в этом мире всё больше истаивает. И теперь именно блокбастеры отыгрывают нашу тоску по реальности впечатлений, наших ощущений времени и пространства. Раньше этими качествами, кстати, наделялись руины — именно они хранили время. Андреас Шёнле i рассказывает, что Илья Уткин и Александр Бродский намеренно смакуют в своих офортах и фотографиях щербинки, кракелюры и потёртые поверхности убогих, обветшавших домов, будто сопротивляясь дигитальному, оцифрованному миру совершенной архитектуры, нарисованной на компьютере. Сейчас ситуация стала ещё более драматической. Практически никто не делает рукотворную архитектуру, не чертит на бумаге, все перешли на цифровое проектирование, и оно подстерегает нас в любой точке городской среды. Москва — яркий пример города, где механически реализуется цифровая сборка пространства; мы уже начинаем видеть, что наши мостовые неотличимы от тех, что нарисованы на планшетах. В этой ситуации практически невозможно удержать ощущение реальности, живого присутствия человека, трудности переживания им истории. Всё это отдано на откуп самому непритязательному жанру, который раньше уж точно не ассоциировался с серьёзностью и подлинностью. Получается, что фэнтези-фильмы, любопытные для меня сейчас киберпанк и стимпанк с их потрясающей выделанностью до последнего шурупчика и заклёпки на аэростате, стали возвращать нам чувство трудного переживания истории, которое улетучивается из реального мира. Мы как будто постепенно превращаемся в неких андроидов, в бесплотных эльфов, которые могут только безучастно наблюдать, как когда‑то совершенно по‑настоящему стекала по стене кровь, как трещала кладка, когда в неё вонзался топор, — это стало темой жанра, который до сих пор был синонимом симулятивного отношения к истории.

Нет, реальным он никогда не станет, но претензии на реальность он может предъявить. Прекрасные башни Хогвартса всё равно останутся нарисованными бригадой очень талантливых художников.

Ощущение нашего реального весомого присутствия в этом мире всё больше истаивает. И теперь именно блокбастеры отыгрывают нашу тоску по реальности впечатлений, наших ощущений времени и пространства

У многих из нас уже нет мотивации, чтобы воспринимать пространство реальной жизни как историю, требующую вдохновения, фантазии и ума, чтобы ощущать то, что называется «телеологический идеализм». Как писал об этом Вальтер Беньямин в статье «О понятии истории» i , то, что множится как реальные руины цивилизации, ввергает нас в страх и ужас, потому что они давят на нас своей подлинной исторической правдой. Мы живём сейчас в мире, где историческая правда истончается настолько, что становится неотличимой от симулякра, будь то улицы больших городов, будь то коммуникация между большими и малыми городами. При этом мы с вами сейчас можем уехать в Лондон, сидеть в таком же кафе, и всё будет то же самое, такие же люди, витрины, еда, такие же разговоры, такие же курсы по истории с тестовой системой оценок, такие же походы выходного дня: в Англии — в сохранившиеся там исторические дома, а у нас — в Царицыно, которое сделано куда более условно, чем Хогвартс в «Гарри Поттере». В таком мире единственное противоядие — парадоксальным образом искать в иллюзии, которая ничего не скрывает и не пытается рядиться в правду, ту бытийственную трудность, которой не хватает в реальной жизни. Она станет компенсацией за наш голод по настоящему.

Мне кажется, тут ещё затронуты геополитические вопросы культурной миграции человечества. То, о чём писал Беньямин, вдохновляясь рисунком «Новый ангел» Пауля Клее i . Необыкновенно сильный ветер тянет ангела в рай, но он летит туда спиной, его глаза обращены к грубым руинам, которые высятся и громоздятся друг на друга. Ангела уносит, и он никогда не сможет подсказать нам, как не множить эти руины, как предотвратить разрушения, он ничего не может сделать. Когда Беньямин придумал этот образ, он был очень сильным, поскольку ещё не стал в ряд с огромным числом спекуляций на ту же тему, которые во многом явились ответом на опыт Второй мировой войны и, в том числе, на трагедию Японии. Однако сегодня симулятивная и спекулятивная культура поглощает те тонкие смыслы, которые были высказаны в сочинениях философов руин — начиная с Дидро, Гегеля и Хораса Уолпола. Так что нынешние визуально яркие образы как будто замещают и затмевают сложные интеллектуальные конструкции. Мы видим даже более страшные вещи, чем те, что предсказывал Беньямин, но не переживаем их, а поглощаем, потребляем — поскольку это, очевидно, часть культуры общества потребления. В данном случае популярность постапокалипсиса — это диагноз нашему восприятию подлинности. С другой стороны, те философские тексты, которые нас предупреждают, представляя апокалиптические видения, мы забалтываем и не прочитываем как раз из‑за потока визуальности, который делает их настолько гипертрофированно страшными, что мы перестаем их бояться. Образ Беньямина мало кто способен сейчас оценить, разве что покойный Окви Энвезор, который сделал на эту тему 56‑ю биеннале, и, может быть, ещё несколько кураторов. А простой человек скажет: «Ну да, и что ж теперь поделать», — и пойдёт дальше играть в компьютерные игры и смотреть «Гарри Поттера». И при этом Хогвартс нами воспринимается более подлинным, чем, например, Царицыно, потому что и то и другое — симулякры, но Хогвартс, хоть и нарисован на компьютере, сделан настолько круто, что замещает реальный шотландский замок.

Это более тонкая игра про то, что искусство поинтереснее, чем жизнь. Возвращаясь к вопросу, почему мы не включили в выставку видеоигры, — я думаю, дело ещё в том, что они всё‑таки принадлежат бизнес-индустрии, в них присутствует искусство, но не то искусство, которое определяется ценностью индивидуального высказывания и индивидуального художественного жеста, а именно это мы хотели сделать главной темой. Все наши вещи были уникальны, будь то графика XVIII века или мультфильмы Андрея Хржановского. Как только ты добавляешь игры — получается выставка не о личности, а о социальной диагностике, где расследуется, почему люди склонны доверять скрупулёзно сделанным виртуальным мирам, а не индивидуальной интонации или мудрым и глубоким словам. В общем, о наших травмах и о потере чувства реальности.

Я тоже знаю такие примеры, но это уже даже не игры, а новый род коммуникации — художественно-театрально-литературный. Ты попадаешь в другое пространство и выстраиваешь свою собственную реальность. При этом не факт, что с точки зрения художественных качеств речь идёт непременно о шедевре. Сама игра может быть вполне средней, а интересным в ней будет то, как посредством игры проявляется наше восприятие нынешнего искусства, квестов, ролевых форм, где ты становишься и актёром, и режиссёром, и продюсером своего шоу. И это, конечно, важная тема.

В серьёзных операх, если декорация изображает крепость, значит нас ждёт битва, если мы видим сады с озёрами — впереди любовная сцена. Всё это, как мне кажется, абсолютно чётко перешло в новую сценографию больших фильмов

И очень понятно почему: массовая культура зиждется на манках узнавания; если она станет слишком сложной, то перестанет себя оправдывать. Если в высокой культуре ты должен выжимать себя из зоны комфорта и горизонтов ожидания, делать всё по‑другому, то в массовой продукции эльфы обязаны соответствовать декорациям эпохи модерна, а тёмные силы принадлежать крепостной архитектуре X века или, например, обитать в огромной мечети. Эти пространства менее интересны для меня как раз потому, что банализируют исключительное. Крепостной художник XVIII века был, может быть, значительно менее талантлив, чем постановщик «Властелина колец», но он не был включён в товарно-денежные отношения эпохи развитого капитализма и не относился к своему делу как к части индустрии. Сегодня приходится маркировать территорию принадлежности героев к различным эпохам и типам архитектуры, тогда как в веке XVIII руины могли оставаться предметом бескорыстного любования, их можно было рисовать без того, чтобы вовлекать в определённую сюжетную коллизию. Но здесь нужно признать, что в серьёзных операх той эпохи маркировка пространства была даже ещё более жёсткой: если декорация изображает крепость, значит нас ждёт битва, если мы видим сады с озёрами — впереди любовная сцена. Это всё было и, как мне кажется, абсолютно чётко перешло в новую сценографию больших фильмов. Но поскольку рисовалось это не компьютерным способом, а разными художниками и каждый раз по‑разному, получать удовольствие от прежних рисунков легче, чем от нынешних.

Ну, как не перекраивали, а как же поместье Дезер‑де-Ретц? Его хозяин Франсуа де Монвиль спроектировал своё жилище в виде разрушенной колонны, и там до сих пор живут его наследники. А уж как прочна в культуре мифология Пиранези и связанного с ним романтического безумия: это и князь Одоевский, и де Квинси, и ряд более поздних авторов. Мы как раз наследники той традиции, другое дело, что есть большая разница — изменилась социальная стратификация общества. Общество, о котором была наша выставка, это общество дворянской культуры. Это среда всестороннего образования и воспитания, языковой культуры, философского знания, которые не позволяли ей быть столь внушаемой и манипулируемой. Тогда как сегодняшний человек — это человек неуникальной сборки, чаще всего с фрагментарным образованием; самые сильные его впечатления в жизни могут быть связаны именно с блокбастерами, которые он переживает как фетиш. Он начинает подражать этим героям, играть в эти игры, он куда менее защищён перед реальностью — и опять мы к этому приходим, — чем человек XVIII века. Тот был гораздо более наивен в понимании графического пространства, с которым имел дело, но был гораздо более защищён, живя в контексте очень чётких ориентиров — и социальных, и философских, и религиозных. Нынешний человек ими не обладает и поэтому ищет трудность понимания жизни в среде, которая имеет фейковую природу.

Реальные английские и шотландские замки становятся сегодня куда более безмолвными, потому что традиционные экскурсоводы не умеют их представить. В настоящих замках зритель утыкается в стену, которую не понимает и которой нечего ему сказать. Замки в фэнтези всегда вовлечены в мощный круговорот событий, где человеческая природа испытывается на прочность, тогда как наши замки, уникальные и священные, разговаривают только с бабушками в кружевных воротничках. Таким образом у нас всплывает ещё одна тема — попытка сделать старую архитектуру соответствующей тем компьютерным мирам сетевых игр, которые гораздо более аттрактивны для нынешнего зрителя.

Бабушки — это слишком элементарный сценарий, он возникает из версальской деревни Марии-Антуанетты. Хорошо, что он сохраняется, но мне нравится идея неких гибридных сред, которые можно создавать внутри тех же самых старых замков. Ощущение подлинности соприкосновения с историей в них останется, но дополнится тем, что дарит нам киберпространство, — интенсивностью эмоции и эффектом вовлечения в игру. Тогда мы сможем вернуть хотя бы часть аудитории — мне кажется, что это необходимо, что сохранить ощущение причастности подлинной истории важно. Потому что «я не знаю, как остальные, но я чувствую жесточайшую не по прошлому ностальгию, ностальгию по настоящему» i .