Революция в несуществующем государстве

Работы Петра Перевезенцева уже давно — не меньше пятнадцати лет — хорошо известны ценителям «книги художника». Но, формально соответствуя всем законам модного и вполне коммерческого жанра, они этим не исчерпываются.

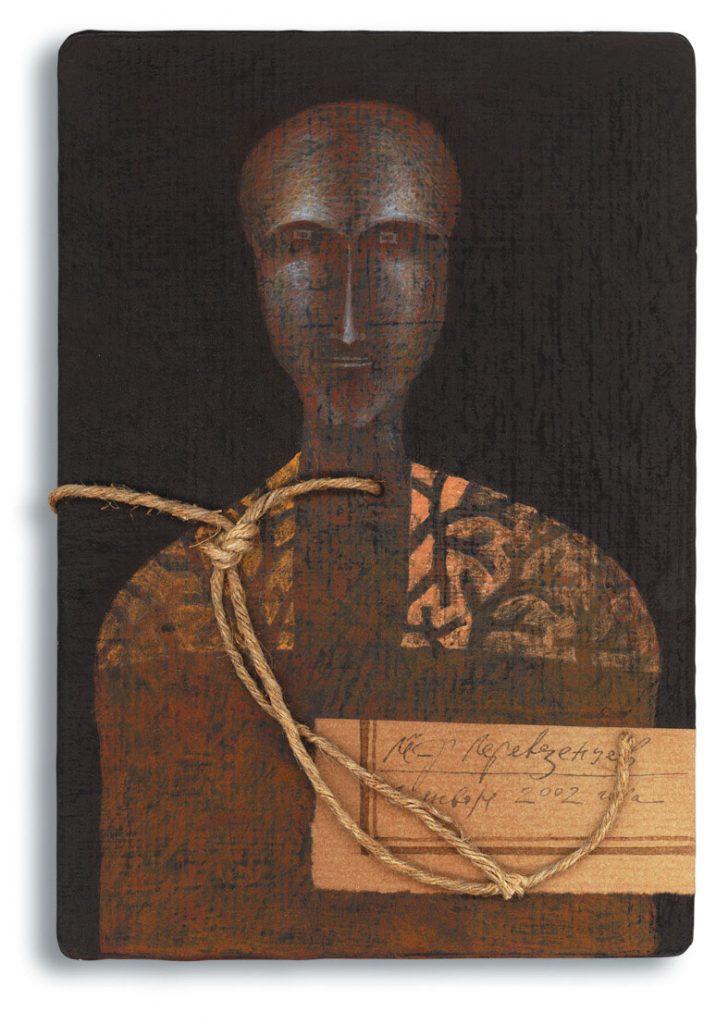

Даже самый вид документов из «обнаруженных» художником Петром Перевезенцевым архивов государства Копыса намекает на какую-то гораздо более сложную игру, чем просто игра в издателя или даже игра в собственную цивилизацию. Богато иллюстрированные тома демонстративно нечитабельных текстов почти невозможно раскрыть: листы рыхлой, тщательно состаренной бумаги, покрытые тончайшими знаками неизвестных алфавитов, перевязаны веревочками и запечатаны; живописные портреты людей в масках, просверленные в неожиданных местах насквозь, тоже перевязаны и проштемпелеваны. Все, что известно зрителю об этом замкнутом мире, по определению может быть воспринято им только со слов самого автора: основным принципом существования Копысы был безусловный запрет на какое бы то ни было неписьменное общение. Письменное общение происходило на нескольких языках, каждый из которых принадлежал только одной группе населения, а изучение его другими группами являлось действием запрещенным. Никакие письменные документы не уничтожались, а, напротив, сразу после создания попадали в государственную машину комментирования, цензурирования и архивирования, что, в конце концов, привело одновременно к чудовищному переизбытку информации и к полной невозможности ее использования — а как следствие, к прекращению любых коммуникаций вообще и гибели самого государства. При этом, конечно, предполагается, что уж самому-то автору все о Копысе известно, раз уж он ее открыл, и что он в состоянии прочесть и понять манускрипты и создать цельную реконструкцию исчезнувшей цивилизации.

Однако государственная система Копысы делает факт полного знания принципиально невозможным. Существование художника одновременно в двух ролях — автора и изыскателя — создает проблему совершенно копысянскую: разрыв между этими двумя персонажами ширится по мере того, как «археолог» пытается слепить из обнаруженного материала хоть сколько-нибудь связную логическую структуру, а «художник» добросовестно увеличивает количество этого материала. Копыса продолжает развиваться по своим законам и, погребая в своих недрах и собственного творца, вынуждает его к запретным действиям. Петр Перевезенцев устраивает в Копысе, государстве, специально сконструированном так, чтобы там никогда ничего не происходило, две революции. Начиная с 2001 года, коллекционеры «книги художника» все чаще встречаются с изданиями копысянских текстов в переводах на русский язык и тиражированными типографским способом.

По-видимому, еретики и крамольники в Копысе были и раньше. В ее архивах то и дело попадаются хотя и не настоящие билингвы, но все же очевидные попытки переводов с одного языка на другой, строчки, вписанные «азбукой служилых людей» между строк «азбуки деревьев». Но идея полного, связного перевода какого бы то ни было текста на общедоступный язык — вкупе с абсолютно немыслимой идеей тиражирования — могла, разумеется, придти в Копысу только извне, через «археолога». Однако без помощи автора ему с этой задачей не справиться, ибо только сам автор вправе утверждать, что опубликованные «археологом» тексты не являются фальшивкой.

И здесь в дело вступает вторая авторская ипостась — «художник».

Для него, как для человека ремесленного труда, главной оказывается не идеологическая, а технологическая сторона революции, необходимость работы с новым, гораздо менее податливым ма3териалом. Категорическая однозначность черной типографской краски, сменившая нежнейшие оттенки отмывной туши и бронзовых чернил, придает и другим, как будто бы не изменившимся материалам совершенно новый смысл. Желтизна и измятость бумаги, ее неровные края и разнокалиберность форматов говорят уже не о драгоценной археологической подлинности предмета, а о его дешевизне и общедоступности. Лохматые пеньковые веревочки демонстрируют не природную естественность материала, а его утилитарность. Технологическая революция, как и следовало ожидать, влечет за собой революцию эстетическую.

И новая эстетика действительно возникает — невиданная в Копысе эстетика грубой дешевки, трудовой книжки или амбулаторной карты. Раз от разу, от издания к изданию художник все больше втягивается в процесс. Его начинают увлекать возможности типографики, он откровенно любуется выпуклым натиском кустарной высокой печати, ритмикой скверно выровненных строк, оттенками бумаги под проплешинами краски. На месте старых нюансов и тонкостей возникают новые. Копысянский бунт против некоммуникабельности оказывается бунтом художника против собственного мастерства — и, совершенно по копысянским законам, создает лишь новый уровень этого мастерства, переводя тем самым и всю проблему на следующий технологический виток.

Становится ясно, что древнюю Копысу погубила эстетика и что искусство типографики станет для государства очередным гнетом, способным привести к очередному умножению сущностей. Очевидно, что вскоре копысяне будут вынуждены изобрести Интернет.