RAQs Media Collective: «А ещё у нас есть носорог!»

Участники объединения RAQs — Джибиш Багчи, Моника Нарула и Шуддчхбрат Сенгупта — не создают традиционные предметы искусства, а скорее, обнаруживают переклички между разными сферами знания, историческими эпохами и географическими пространствами. Рассказывая истории и небылицы, балансируя между искусством и активизмом, они быстро стали непременными участниками главных международных художественных событий

Моника Нарула: «Политическое созерцание» — это когда мы вместе пытаемся представить, что нечто возможно, а затем сделать так, чтобы это произошло. В этом, на наш взгляд, и состоит процесс человеческого бытия, это самый главный предмет нашего интереса. Если говорить о конкретных работах, то там представлена, например, «Экономика классной доски», на которой нацарапаны разные соображения о современном капитализме.

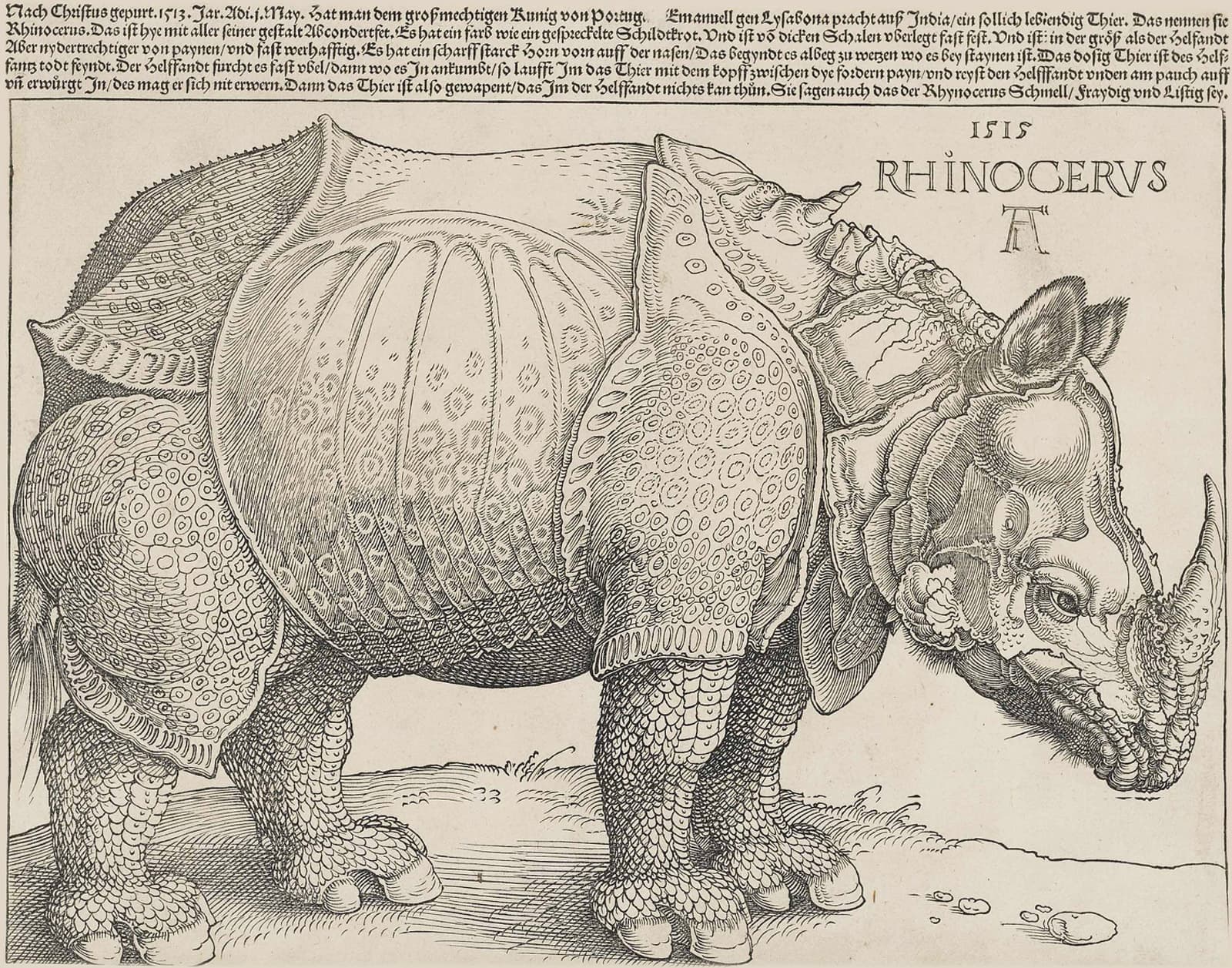

Джибиш Багчи: Эта работа о различиях между схематично выстроенной воображаемой ситуацией и живой реальностью, которая вступает в противоречие с нынешней капиталистической системой. А ещё у нас есть носорог — и это на самом деле «Носорог» Альбрехта Дюрера. Он нарисовал его в XVI веке.

Один из индийских правителей подарил королю Португалии носорога, пересёкший океан зверь вызвал при дворе бурный восторг. Лиссабонцы никогда не видели носорогов, в Европе они вымерли сотни лет назад

Моника Нарула: История дюреровского «Носорога» довольно любопытна. Один из индийских правителей султан Музафар II подарил носорога королю Португалии, пересёкший океан зверь вызвал при дворе бурный восторг — никто из лиссабонцев никогда не видел носорогов, на европейском континенте они вымерли сотни лет назад. Португальцы даже засомневались, не единорог ли это: в конце концов, рог у него тоже только один. О носороге ходили самые фантастические слухи. Затем король передарил животное Папе и отправил его в Рим, но корабль попал в бурю и затонул в Средиземном море, а вместе с ним и носорог. В свою очередь, Дюрер никогда не видел экзотического зверя и изобразил его по рассказам и зарисовкам. Он и правда очень похож на настоящего, но некоторые детали, например рог на спине и чешуйчатые ноги, ошибочны. Мы же воспроизвели дюреровского носорога в масштабе настоящего зверя, размышляя о том, как слухи, сплетни, вообще недостоверная информация заставляют людей действовать, создавать что‑то в реальности, но безо всякой опоры на реальность. Фантастический носорог становится реальным только лишь в результате разговоров о нём. Связь между личным и общественным — вот что мы обнаруживаем и исследуем в этой истории.

Джибиш Багчи: А что вы называете «политическим активизмом»? Всё, чем мы занимаемся, это художественные практики в самом прямом значении этих слов. Мы собираем единый круг соавторов, соредакторов, которые создают новые связи между различными областями знания. Именно это мы считаем «художественной практикой» и не различаем «политический активизм» или «внеполитический активизм». Мы различаем работы, которые создаются художниками совместно со специалистами других дисциплин. Отношения между людьми, которые возникают в процессе создания этих произведений, и есть художественная практика. В этом смысле мы не считаем себя художниками, которые ещё дополнительно занимаются какой‑то активистской деятельностью. Наоборот, мы думаем, что искусство — это часть какой‑то более общей практики, которой требуется какое‑то особое название.

Джибиш Багчи: В последнее время мы много обсуждаем между собой и с коллегами проблему доминирования определённого типа рыночной экономики, которая сообщает нам, чем является и чем не является искусство. Согласно её логике, искусство — это то, что принимает рынок. То что развивается какими‑то своими путями, искусством называть можно, но с дополнительными приставками и определениями. Само слово «искусство» стало каким‑то гнилым и скучным. Но поскольку слово «активизм» обладает политическими коннотациями, этот термин всего лишь сообщает нам, что такое искусство непродаваемо и его потому нужно поместить в какую‑то отдельную категорию. Если полностью отказаться от такого деления, мы сможем обновить концепцию искусства. Например, одна из наших работ называется «Семь миллиардов и один». Мы хотели показать, что наряду с множествами миров и астрономических объектов, которыми сейчас занята наука, нам непременно нужно учитывать ещё одно множество — множество, состоящее из семи миллиардов живущих на Земле людей. Мы хотели подобрать для него какой‑то визуальный образ, показать, что искусство посредством художественного образа способно объединить это огромное количество народа. И мы нашли образ алгебраической кривой — лемнискаты, где произведение расстояний от каждой точки этой кривой до заданных точек фокуса постоянно.

Джибиш Багчи: Специфика нашего художественного языка состоит в том, что он задаёт трудные вопросы о настоящем и будущем семи миллиардов людей. Он описывает новую разновидность множественности и разнообразия, которая не разбивает человечество на отдельные точки в пространстве, а определяет их отношения и связи. Вот на такие вещи, на наш взгляд, способно искусство.

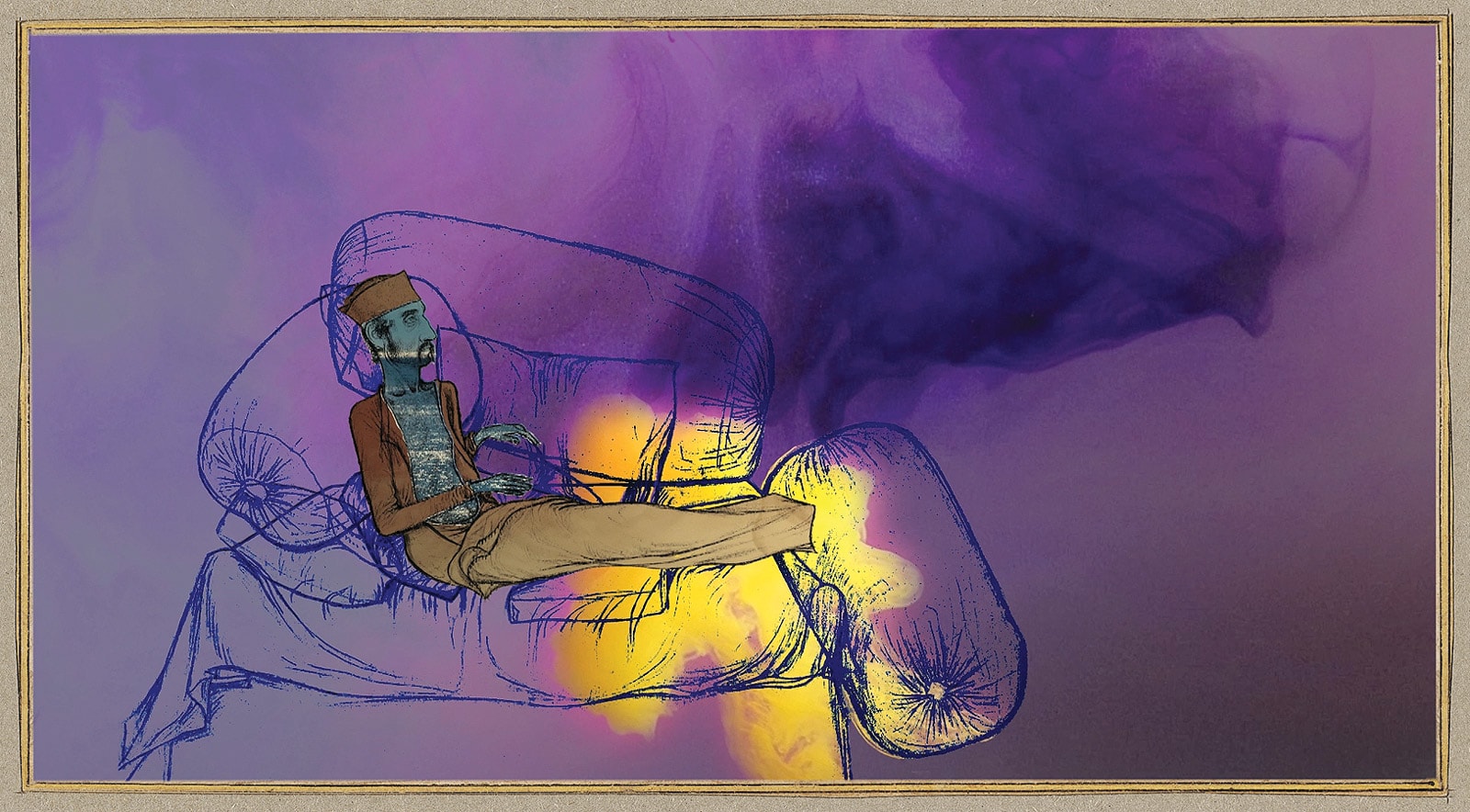

Другая работа называется «Умирающий Инайят Хан». В основе её — рисунок XVI века, сделанный при дворе падишаха империи моголов Джахангира. Инайят был уже при смерти, когда правитель приказал своему художнику создать его портрет. Получившееся изображение — первый в истории портрет умирающего. Мы использовали этот образ и преобразовали его, всмотревшись в то особое состояние, которое называется умиранием, где мы постигаем совершенно иной вид отношений с миром и с неким полем значений, которое мы называем жизнью. Образ XVI века помог нам ещё раз поговорить о том, чем является жизнь. Именно такую деятельность мы называем «активизмом» — мы собираем истории, которые приходят к нам издалека, чтобы постичь настоящее во всей его полноте.

Джибиш Багчи: Давайте на примере. Когда мы были совсем юными, то запоем смотрели фильмы Тарковского. В его работах, в «Сталкере» или «Андрее Рублёве», ты сталкиваешься с чем‑то, что тебе совершенно незнакомо и непонятно. Однако ты всё равно смотришь и постепенно пьянеешь от желания по‑настоящему понять Россию XV века. Внутри тебя растёт особого рода напряжение. Вот для нас искусство и есть такое напряжение и любопытство, когда ты вступаешь в осознанные отношения с чем‑то, что от тебя очень далеко во времени или в пространстве.

Моника Нарула: Идея, что каждое произведение несёт в себе какой‑то смысл, противостоит мысли о потерянной аудитории вследствие сложного языка или контекста. Совершенно необязательно, что ваша публика находится здесь и сейчас, она может ждать вас в другом времени или пространстве. Если обратиться к нашей работе, представленной в программе нынешней биеннале, то речь в ней идёт о власти и о постоянном страхе эту власть потерять, которую испытывает каждый правитель. Любой человек, знакомый с историей монархии, поймёт то, что мы хотели сказать. Конечно, в первую очередь работа сообщает нам о специфике британского правления в Индии и, может быть, у человека, который эту работу увидит, появится желание узнать больше, скажем, о короле Георге V. Однако я всё‑таки верю, что в нашем «Парке коронации» i рассказывается история всех видов власти, а не только конкретных правителей.

Моника Нарула: Желание изменить мир — это не прерогатива политического активизма. Интерпретируя этот мир, мы, безусловно, его меняем. Мне не нравится мысль, что есть декоративно-прикладное искусство, а есть политический активизм, есть высокое или изящное искусство и есть что‑то другое. Каждый, кто занимается искусством, хочет что‑то изменить. В этом вся суть акта интерпретации! Всё остальное — повторы и репродукции.

Джибиш Багчи: Чтобы искусство стало процессом, включающим более двух сторон, чтобы в нём было что‑то большее, чем просто выражение одной нашей позиции. Не просто потому, что разнообразие точек зрения — это справедливо и правильно, но и потому, что полифония создаёт гораздо более красивый и истинный пейзаж. Вот о чём мы говорим сегодня.