Рама и ритм: искусство и индустрия до и после оттепели

Дискуссии о слиянии творческого труда с производительным велись в течение всего советского периода, но принципиальные различия в отношениях рабочего и «креативного» классов в разные периоды нашей истории зачастую игнорируются или воспринимаются поверхностно. Между тем внимательное рассмотрение перелома между сталинским и хрущёвским временем позволяет на современном уровне поразмышлять, к примеру, о советском тейлоризме и о карнавальном перевоплощении художника в рабочего

Классовый разрыв

«Фидий вместе с нами!» — писал скульптор Сергей Конёнков в статье «Думы скульптора» в 1956 году i . В этом возгласе старейшины советского искусства видится и неосознанная отсылка к «Двенадцати» Блока («В белом венчике из роз / Впереди — Иисус Христос»), и новое понимание художественного труда, возникшее в годы оттепели. Обновление художественной индустрии с помощью античности и сопутствующего ей культа молодости можно рассматривать как частичное и довольно робкое отражение дебатов о роли искусства и труда в первые годы революции. Некоторые темы вернулись в полном объёме, некоторые остались за пределами внимания как официальных, так и неофициальных художников.

Взаимодействие искусства и промышленности с самого начала было важнейшим нервом советской изобразительной культуры, но к середине 1950‑х понимание профессий художника и рабочего сильно изменилось под влиянием экономических факторов. «Около 1960 года произошли три не самых заметных, но важных для страны события. Первое — это её окончательное превращение в промышленную и городскую. Второе — вступление самой индустрии в новую стадию развития. Третье — перестройка внешней торговли» i . Макроэкономическая ситуация привела к тому, что возвращение к радикальным точкам зрения на индустриальный и художественный труд было уже невозможно: попытки выстроить новое общество через слияние с производством потеряли актуальность в контексте окончательно оформившегося разрыва между классами — рабочим и, так сказать, креативным. Использование сравнительно недавнего термина Ричарда Флориды для среды советских художников может показаться натяжкой. Но эта среда имела все признаки отдельного класса — особое отношение к средствам производства и продуктам своего труда (отчуждение с сохранением авторства), отдельная система образования и поощрения, наконец, полуофициальная форма владения недвижимостью, предполагавшая, например, передачу мастерских по наследству в художественных династиях или сдачу их внаём за ненадобностью.

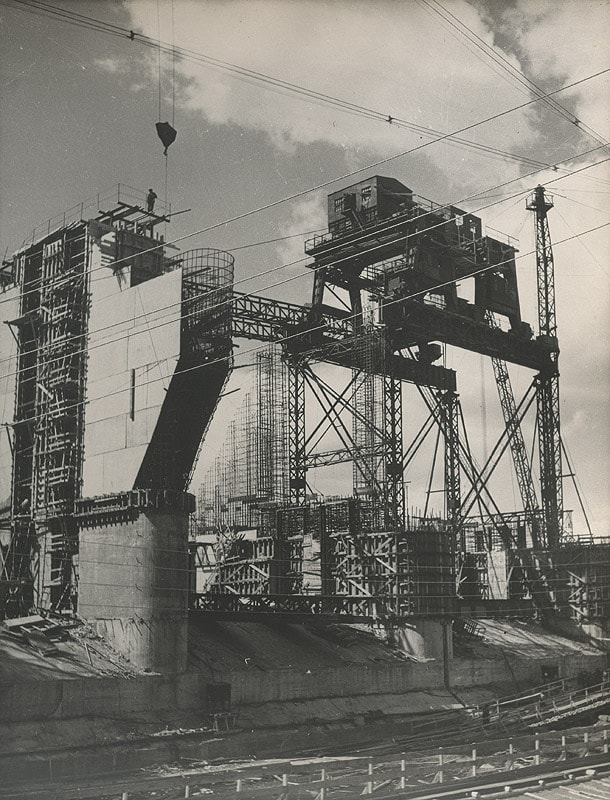

Художник хотел снабдить «Строителей Братской ГЭС» лагерными татуировками, как это и было в реальности, но убрал их по совету жены — такое следование фактам сделало бы картину невыставляемой

Взаимодействие между художником и рабочим (и шире — индустрией) строилось в официальном искусстве оттепели по возникшим ещё в 1930‑е лекалам: основной моделью была опробованная в 1930 году на Беломорканале стратегия командировки с последующим отчётом об увиденном. Так возникло большинство значительных картин так называемого «сурового стиля», находившегося поначалу в оппозиции социалистическому реализму сталинского разлива. Попытки выйти за пределы заказа пресекались уже на уровне самоцензуры. Биограф Виктора Попкова пишет, что художник хотел снабдить «Строителей Братской ГЭС» лагерными татуировками, как это и было в реальности, но убрал их по совету жены i — как и в случае с Беломорканалом, — такое следование фактам сделало бы картину невыставляемой.

Система машин

Есть смысл углубиться в историю и посмотреть, как разворачивалась полемика о художественном и фабричном труде до оттепели. Рукопись Маркса «К критике политической экономии» (1859), широко известная под кратким названием Grundrisse, была впервые целиком опубликована в СССР в 1939 году на языке оригинала. До этого отечественным читателям было известно лишь «Введение» (русский перевод — 1922 год). Grundrisse включает так называемый «Фрагмент о машинах», постулаты которого легко представить себе в центре дискуссий об искусстве, производстве и пролетарской культуре, столь популярных и значимых в 1920‑е. Правда, немецкий текст стал доступен только тогда, когда эти дискуссии подошли к концу, а его полный русский перевод ещё позже — в конце 1960‑х. Во «Фрагменте о машинах» говорится, в частности, что «капитал приобретает свою адекватную форму в качестве потребительной стоимости внутри процесса производства только в системе машин». Сама «система машин», однако, может быть и не капиталистической: «Подобно тому как золото не лишилось бы своей потребительной стоимости золота, если бы оно перестало быть деньгами, так и система машин не потеряла бы своей потребительной стоимости, если бы она перестала быть капиталом. Из того обстоятельства, что система машин представляет собой наиболее адекватную форму потребительной стоимости основного капитала, вовсе не следует, что подчинение капиталистическому общественному отношению является для применения системы машин наиболее адекватным и наилучшим общественным производственным отношением» i . В каком‑то смысле проекты «пролетарской культуры», «производственного искусства» и «социалистического реализма» можно считать развёрнутым комментарием к этому отрывку и одновременно попыткой доказать, что «система машин» в контексте производственных отношений социализма сохраняет ценность вне привязки к капиталу и может встраиваться в новые общественные отношения.

Советский тейлоризм

Вопрос заключается в том, насколько новыми были утверждённые теоретиками и практиками труда отношения между рабочими, машиной и государством. Вскоре после Октябрьской революции руководство нового государства заинтересовалось так называемым тейлоризмом — методом научного управления промышленностью, разработанным американцем Фредериком Тейлором. Система Тейлора была направлена против «систематического увиливания» от работы, которое он наблюдал в качестве бригадира на заводе. В основе тейлоризма лежит составление чёткого алгоритма действий, разделение рабочих на более и менее сообразительных и в конечном счёте финансовое поощрение талантливых тружеников с тем, чтобы остальные подтягивались к их уровню. Главным теоретиком и защитником тейлоризма в Советской России стал поэт Алексей Гастев. В 1920 году он создал Центральный институт труда, где разрабатывалась концепция научной организации труда (НОТ). Ещё до этого он сыграл ключевую роль во введении прогрессивной ставки оплаты труда в зависимости от выработки — инициативы, предложенной изначально профсоюзом металлургов в противовес введённой сразу после революции единой ставке для всех фабричных рабочих. При этом Гастев не воспринимал неизбежно возникающее при такой экономике имущественное неравенство как препятствие для общей концепции «биомеханики пролетариата», описанной им в статье «О тенденциях пролетарской культуры». Он провозглашал «новый рабочий коллективизм, который проявляется не только в отношении человека к человеку, но и в отношении целостных групп людей к целостным группам механизмов». «Проявления этого механизированного коллективизма, — писал далее Гастев, — настолько чужды персональности, настолько анонимны, что движение этих коллективов-комплексов приближается к движению вещей, в которых как будто уже нет человеческого индивидуального лица, а есть ровные, нормализированные шаги, есть лица без экспрессии, душа, лишённая лирики, эмоция, измеряемая не криком, не смехом, а манометром и таксометром» i .

И у Богданова, и у Гастева в качестве основы культуры пролетариата выступал ритм — поэтический у первого, технологический у второго

Проектный горизонт новой культуры, предложенный Гастевым, предполагал обойти описанный Марксом феномен овеществления труда путём сведения его к «моменту производства» с помощью окончательного слияния рабочего и машины в единую вещь. Алексею Гастеву возражал теоретик Пролеткульта Александр Богданов, выдвинувший концепцию «товарищества» — художественного проявления взаимопомощи посредством коллективных песен, танцев и стихов, переводящих машинный язык «манометров и таксометров» на понятные новичкам и выходцам из деревни метафоры и клише. И у Богданова, и у Гастева в качестве основы культуры пролетариата выступал ритм — поэтический у первого, технологический у второго. Кроме того, оба рассматривали советское государство как принципиально новый этап развития политики и экономики, на котором старая культура может рассматриваться в качестве объекта критики «буржуазного индивидуализма» — дни которого сочтены. Поощрение хороших работников, по мнению Гастева, не культивировало индивидуализм, поскольку они «чужды персональности» и «анонимны».

Идеи Гастева были подхвачены и развиты радикальным крылом практиков и теоретиков производственничества. В текстах Бориса Арватова, Николая Чужака, Сергея Третьякова и других критикуется «подражательное искусство», обращающееся к «негодующему и переменчивому нраву» (если пользоваться формулировками из «Государства» Платона — первого проекта социалистической республики). «Старое искусство не только предполагает — оно требует — пассивную, мягкую, как воск, так называемую восприимчивую психику, необходимую при созерцании», — почти вслед за Платоном утверждает Николай Чужак в статье «Под знаком жизнестроения» (1923). Альтернативой является «искусство как единый радостный процесс ритмически организованного производства товаро-ценностей в свете будущего» i . Станковая картина приравнивалась к «подражательному искусству» вообще: она — «воспитывающая пассивное любование иллюзией и уводящая из быта, по этому одному не способна стать боеспособным оружием в руках пролетариата» i . Производственники редко упоминали важнейшую структурную особенность станковой картины — наличие рамы, этого продолжения парадной лестницы другими средствами. Кроме того, отменялась граница не только между заводом и рабочим, но и между рабочим и театральным действием. По Арватову, «надо перестроить театр, изгнав из него эстетический формализм, на основах общесоциальной, внеэстетической науки и техники (физкультура, психотехника и пр.). Только выросшие в этом новом „жизненном“ театре мастера смогут, вместо театрализации быта, дать строго утилитарное, тейлоризированное бытооформление» i . Таким образом, радикальное крыло теоретиков и практиков стремилось уничтожить все институционализированные формы искусства, заменив их мобильными жанрами, легко встраивающимися в ритм взаимодействия машины и человека. Отменялся и досуг как категория жизнедеятельности: в тождестве труда и производства, по мнению производственников, нет отчуждения, а следовательно, и усталости.

Гастев под началом наркома тяжёлой промышленности Серго Орджоникидзе успел поработать над подготовкой кадров для стахановского движения — высшего проявления его идей о поощрении отдельных рабочих. Тем не менее в 1938 году его арестовали и, по‑видимому, расстреляли, а Центральный институт труда был расформирован. К тому моменту в СССР практиковалась новая управленческая модель, основанная не только на индивидуальных достижениях ведущих рабочих, но и на личной ответственности руководителей за результаты, показываемые на предприятиях. Такая модель была удобна для вертикального управления страной: индивидуальные особенности того или иного руководителя в случае его неугодности могли использоваться для поиска несоответствий десяткам политических и этических параметров. Если гражданин Советской России по Гастеву, Богданову, Арватову и другим представлял собой своеобразное «тело без органов» («лица без экспрессии, душа, лишённая лирики») и индивида, свободного от эдиповой травмы происхождения (по Делезу и Гваттари), то с начала 1930‑х возникает новый образ условно лояльного человека, которому в любой момент могут напомнить о его трагическом несоответствии целям и задачам нового государства, врождённой вине перед существующим строем. Тейлоризм развился до общеобязательного требования эффективности, которое возникало не как следствие рыночной востребованности того или иного товара, а как соответствие централизованному плану. Пестование специалистов, инженеров и управленцев укрепляло имущественное и социальное расслоение, а значит, появился и новый класс людей, которым было что терять. От ударников при этом не ожидалось полного растворения в ритме завода или коллектива, как предполагал Гастев. Наоборот, система поощрений и прославления обособилась в отдельную область и стала государственным заказом для деятелей культуры. В сфере изобразительного искусства эта область, противореча теориям производственников, была основана на широко понятом станковизме и реорганизации институций, предоставлявших предсказуемые формы культурного досуга. Понятие ритма, присущего принципиально новой общественной формации, сменилось представлением о культуре Страны советов как высшей точки мирового развития, синтезировавшей все достижения разнообразных «реализмов» прошлого. Радикальные авангардисты не учли, что у станкового искусства есть не только культовая функция, в разной степени актуальная для целого ряда социальных слоёв — например, для частных лиц, владеющих произведением живописи. Есть и менеджерская, связанная с пропагандой: централизованный контроль над сентиментально-героической живописью позволял проводить калибровку «негодующего и переменчивого нрава» в нужную сторону, грозить и ставить планку. Перемены вводились под знаком отмены дружно ненавидимой авангардистами Новой экономической политики и возвращения к идее пролетариата как движущей силе нового государства. «То, что произошло, было не запоздалым возвращением к ценностям левого крыла партии, но окончательным утверждением общественной формации, которая на несколько поколений похоронит левых и их революцию», — замечает американский исследователь Пол Вуд i .

Бремя завода

К 1953 году художественная индустрия СССР окончательно сформировалась как сфера, далёкая от промышленности и с точки зрения заработной платы, и функционально. Драматургия соцреалистической картины и соцреалистической выставки была чётко определена. Картина должна показывать труд или значимую деятельность, связанную с вертикальной структурой общества, как на полотне Василия Яковлева «Старатели пишут письмо Сталину». Моменты отдыха или безделья, изображённые в нейтральном контексте, подвергались критике, как это случилось с картиной Аркадия Пластова «Жатва». На выставках сложилась чёткая последовательность жанров: от тематической картины (многофигурной композиции на историческую или актуальную тему) до портрета и пейзажа.

Правда, ещё до смерти Сталина наметились робкие инициативы борьбы со станковизмом. Они очевидны, к примеру, на обсуждениях оформления станции метро «Киевская-кольцевая» в январе 1953 года i . Архитекторы станции А. Мызин и А. Катонин считают себя проводниками принципа «синтеза» архитектуры и изобразительного искусства: «нужно сделать так, чтобы… живопись не была бы картиной, а была бы принадлежностью столба». Тем не менее практика архитекторов противоречит их установкам, поскольку в оформлении станции, по словам Катонина, «в основу были положены мраморные цоколи, а затем идут картуши, в которые предполагается размещение всех тематических картин».

Человек оттепели освобождается от бремени завода как идеальной модели существования, он учится «вертеться» в силу своих склонностей и талантов

Конфликт между станковистом и «художником жизни» играет важную роль в повести Ильи Эренбурга «Оттепель» (1954): карьерист Володя Пухов пишет портрет директора завода Журавлева на мольберте, а его друг Сабуров (прототип — Роберт Фальк) складывает холсты стопками на полки в своей тесной комнатушке. Недоверие к станковизму приводит и к своеобразному «бунту машин»: художники, отодвинутые на задворки процесса в сталинское время, пытаются взять реванш у богатых заказами статусных авторов, неосознанно повторяя тезисы «ЛЕФа». На заседании секции художников театра и прикладников МОССХ в 1954 году один из докладчиков говорит, что «все наши выставки декоративного и прикладного искусства <…> принципиально неправильно построены, они построены по принципу станковой живописи» i . Развитие искусства оттепели пройдёт, в частности, под знаком борьбы с рамой как эрзацем парадной лестницы и элементом торжественного предстояния в пользу тотального слияния плоскости быта и архитектуры с живописью. Параллельно в неофициальном искусстве поднимается волна интереса к ключевому феномену авангардных поисков до и после революции — «фактуре» во всех смыслах, от природной до индустриальной, от вещественной, в духе Татлина, до концептуальной, как у Малевича. Возвращение фактуры, однако, понимается в 1950‑е не как отсылка к практике авангарда, но как знак евроглобального профессионализма, то есть принадлежности к сообществу европейских художников послевоенной и антитоталитарной абстракции, знакомых по многочисленным западным выставкам конца 1950‑х и 1960‑х годов. Демонстративный разрыв с многолетним поиском идентичности художника в обществе фетишизации пролетариата был смелой констатацией уже свершившегося факта, слишком радикальной, однако, для официальной культуры поощрений трудовой деятельности и личной ответственности за промышленные успехи. Неофициальные художники стали, к тому же, пионерами в составлении глубоко частных родословных своей деятельности, идущих вразрез с модернистской проблематикой искусства на производстве. Ценность частной жизни, семейственности и связанной с ними музеефикации личной истории возрастала одновременно с хрущёвской программой строительства индивидуального жилья, решением давней проблемы бараков и коммуналок. Ряд фарфоровых или каменных слоников разного размера, стереотип мещанской обстановки 1960—1970‑х годов, можно считать самой удачной визуализацией поворота к частному — цепочкой воспроизводства семьи. Широкое распространение разнообразных форм теневой экономики привело к общей, хотя и не официальной, лояльности частному предпринимательству и биополитике: человек оттепели освобождается от бремени завода как идеальной модели существования и груза личной ответственности, он учится «вертеться» в силу своих склонностей и талантов.

Кадр разорванного кинофильма

Полемика с застывшими формами станковизма велась не только методами институциональной критики. С середины 1950‑х годов радикально меняется и содержание официального искусства, способы репрезентации пролетариата. Снова появляется и ритм как категория организации изобразительного пространства, но на новых основаниях. Ритмическая последовательность, в которой «представители народа» как будто выезжали перед зрителем на своеобразной конвейерной ленте, считалась самым прямым выражением «современности». Этот фордизм в живописи мы наблюдаем в большинстве знаковых картин оттепели, от «Строителей Братской ГЭС» до многочисленных изображений групп рабочих — штукатуров (В. Попков), геологов (П. Никонов), строителей (Н. Андронов), ремонтников (Т. Салахов), пастухов (Х. Якупов). Правда, для художников «сурового стиля» источником вдохновения послужил не столько конвейер, сколько его ближайший родственник — кинематограф. Структурное сходство с кинокадром довольно рано отметили современники: «Картина напоминает кадр разорванного кинофильма, сцену из романа без начала и конца» i — пишет о новом стиле А. Ягодовская. Ориентация на смежную индустрию, привлекательную широким распространением своей продукции, проявляется и в размышлениях художников «сурового стиля». «Делать вещи и задумывать не в лоб, а более сложно и с большим подтекстом», — пишет в дневнике Попков. «Не говорить в лоб о главном, а чтоб главное всё равно чувствовалось (не как югославы в кино, а как итальянцы)» i .

С точки зрения художника 1930—1940‑х, главное — это труд, совокупная занятость персонажей. В противовес этой фиксации на деятельности новое поколение художников часто обходится вовсе без внешних маркеров профессии. Разница видна на примере «Строительницы» Владимира Серова, художника, сформировавшегося в предыдущую эпоху (его упоминает Павел Филонов в дневниках: «Комсомолец, молодой, лет 21—25 может быть, он уже начал становиться тучным, а подбородок начал заметно жиреть. У рабочих жирного подбородка не бывает, комсомольцам тоже не полагается его иметь») i . «Строительница» Серова отсылает к сильфидам Микеланджело и держит в руках инструмент своего труда, она поймана в момент работы. Художники «сурового стиля», наоборот, чаще изображали рабочих в моменты бездействия и задумчивости («Наши будни» Никонова, «Ремонтники» Салахова). В новой живописи персонаж ценен постольку, поскольку он выключен из «системы машин», и это выглядит как косвенное подтверждение того, что такая система невозможна без эксплуатации вне зависимости от того, в какой форме общественных отношений она используется.

Параллельно возрождаются и характерные для ранних лет революции институции. На месте Центрального института труда возникает НИИ труда (1955). Гастева как теоретика индустриализации реабилитирует пионер советской кибернетики

Карнавальная культура

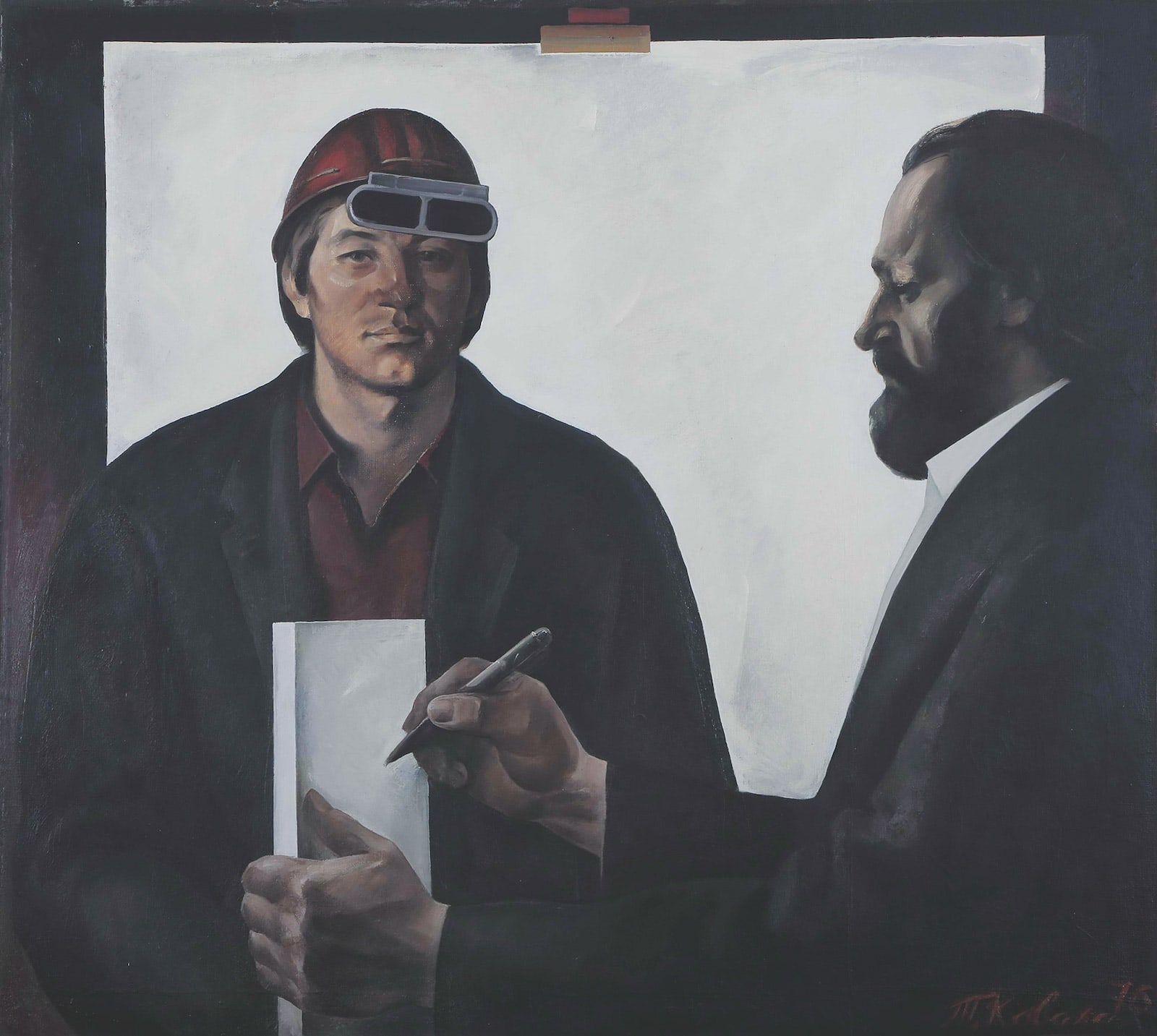

В приведённой выше цитате о реформе театра Борис Арватов полемизирует с Николаем Евреиновым, выдвинувшим в 1920‑е годы концепцию «театрализации жизни» — внесения в повседневный быт пролетариата элементов классической и карнавальной драматургии. В своём диалоге с рабочими художники «сурового стиля» неосознанно следовали за Евреиновым и стратегиями идентификации с низшими слоями общества, впервые использованными художниками «Бубнового валета». «Иные из бубнововалетских портретов начала 1910‑х годов образовывали в совокупности как бы некий „серийный“, то есть продолжающийся из картины в картину „автопортрет“ всего сообщества, персонажами которого могли становиться и члены бубнововалетского окружения» i . Художники оттепели нередко изображали себя и своих ближайших друзей в образе рабочих (например, Наталья Егоршина в «Плотогонах» Николая Андронова). Это тоже слияние искусства и производства, только уже в форме костюмированного перевоплощения, подчёркивающего глубокий водораздел между двумя типами труда. Пройдёт ещё немного времени, и советский художник окончательно эмансипируется от производства. Уральский мастер «сурового стиля» Тимофей Коваленко в картине «Автопортрет со сталеваром А. И. Штейниковым» (1976) изображает рабочего и художника в разных плоскостях: рабочий анфас кому‑то позирует, художник в профиль погружён в размышления над листом бумаги.

Такое разделение просуществует до 2010‑х, когда окончательная смерть советской индустрии обратит на себя внимание нового поколения художников, озабоченных проблемой труда и искусства. К этому — нашему — моменту рынок труда изменился радикально: если в советское время «рост сферы услуг сдерживали и сознательно, боясь „депролетаризации“» i , то в нынешней ситуации классовая идентичность художника формируется под влиянием индустрии сервиса и развлечений, стремящейся инструментализировать богему, которая настаивает на своей независимости. На месте критики станковизма появляется институциональная критика вообще, трактующая систему организаций для показа и продвижения искусства как излишество вроде картуша на «Киевской-кольцевой». Найти в нынешней ситуации аналоги ритмической «хореографии разума» у производственников или картины-конвейера у «суровых» трудно: отдельные инициативы пока не складываются в единое движение. Впрочем, процесс возвращения к Платону уже запущен, и ныне ему противостоит не «система машин», а уровень иерархической, сросшейся с маркетингом репрезентации, принятый за данность в новых медиа.