Павильон «Вагнера» в Доме культуры «ГЭС-2»

В Доме культуры «ГЭС-2» продолжается, наверное, самый интересный выставочный проект сезона 2022−2023 — «Настройки». Точнее сказать, у кураторов получилось нечто на стыке выставки и концерта: только музыку посетителям предлагают слушать на ходу, а у произведений изобразительного искусства можно основательно застрять. Экспозиция сосредоточена в семи павильонах, каждый из них отдан одному музыкальному произведению, все из разных эпох — от Хильдегарды Бингенской до Дмитрия Шостаковича, музыку дополняют специально выбранные художественные произведения. Нашему изданию, одному из семи инфопартнеров проекта, достался павильон Вагнера — тот самый, к которому стоят очереди, поскольку зайти можно только по одному или вдвоём, таким образом, зритель оказывается в одиночестве внутри тотальной инсталляции, практически в храмовом пространстве, и на него обрушивается звук целого оркестра. Мы хотим подробно рассказать, как этот павильон устроен — значительно сложнее, чем может показаться при беглом осмотре, и нам помогают сориентироваться главный куратор Дома культуры «ГЭС-2» Катерина Чучалина и куратор музыкальных программ Дмитрий Ренанский.

Катерина Чучалина

Главный куратор фонда V-A-C. Автор программ о паблик-арте «Расширение пространства» (2016−2019). Сокуратор европейской биеннале «Манифеста-13» (Марсель, 2020)

Дмитрий Ренанский

Куратор музыкальных программ фонда V-A-C. Программный директор Пермского театра оперы и балета. С 2021 года входит в состав арт-дирекции фестиваля «Территория». Эксперт и председатель Экспертного совета (2021) Российской национальной театральной премии и фестиваля «Золотая Маска»

Дмитрий Ренанский: «Настройки» — это разговор со зрителем о том, как мы слушаем музыку. В первых двух выставках речь шла про «парадное» слушание в больших публичных пространствах — главной площадкой «Настроек-1» и «Настроек-2» неслучайно становился Проспект «ГЭС-2», а «Общество частных музыкальных представлений» — это проект про камерное, частное, интимное слушание. Когда в июле прошлого года Катя (Чучалина — Ред.) предложила поразмышлять в эту сторону, я сразу вспомнил про своего близкого друга — оперомана, вагнерианца, обожающего слушать музыку на предельных громкостях. Свою однокомнатную квартиру в одном из спальных районов Петербурга он обшил звуконепроницаемыми панелями, чтобы не тревожить соседей по хрущевке апокалиптическими кульминациями «Тристана» и «Кольца». Мы с ним вдвоем прослушали по нескольку раз всего Вагнера — и мне в память врезался этот образ: тесное частное пространство, гремящий на всю мощь оркестр — и ощущение того, что звук раздвигает стены, отменяет физическое измерение. Вполне сакральное, надо сказать, переживание — Вагнеру, мне кажется, понравилось бы. Вообще, разговор о пространственном контексте применительно к этому композитору — затея далеко не праздная. Вагнер, как известно, маниакально продумывал и контролировал условия слушания и обстоятельства воспроизведения своих сочинений — от сценических ремарок, определявших театральный контекст воплощения его партитур, и заканчивая архитектурой оперных театров, в которых они ставились. В каком-то смысле его оперы, действительно, были прообразами тотальных инсталляций.

Катерина Чучалина: Здесь можно добавить общественно-политический контекст. Считается, что в периоды реакции всегда происходит атомизация общества, и мы сейчас именно это и переживаем. Все мы оказались в своих камерных ситуациях, все наедине со своими мыслями. Если до февраля 2022 года мы были заняты вопросом «Как жить вместе?» — если помните, этот вопрос даже был темой Московской биеннале 2015 года, — то сегодня он стал совершенно нерелевантен сначала в силу в силу объективных, а затем и субъективных причин. И мы захотели проследить, как в разные моменты истории люди оставались наедине с музыкой и в целом — с искусством.

Дмитрий Ренанский: Мы не раз слышали такую трактовку устройства «Общества частных музыкальных представлений», но на самом деле эта идея не закладывалась изначально — структура выставки не предполагает иерархии или обязательного маршрута.

Катерина Чучалина: Павильоны равно удалены от центра. Они не выстроены в какую-то линейную последовательность. И это возвращает нас к мысли о нынешней атомизации общества, поскольку мы тоже не выстроены в какой-то единый ряд.

Дмитрий Ренанский: Как будто произошел взрыв, и в разные стороны разлетелись осколки. Павильоны «Настроек-3» — это и есть эти осколки, разлетевшиеся от центра, которого на самом деле не существует. Когда мы сочиняли выставку, то в один прекрасный день стало понятно, что все музыкальные произведения, с которыми мы работаем, существуют на сломе эпох, объединены ощущением разрыва с предыдущим художественным опытом, обостренным восприятием границы художественных и исторических эпох. Эти тектонические швы слышны и видны во всех без исключения павильонах, от самого первого — «Штраус/Шенберг» — до последнего, вагнеровского. Звучащее в нем вступление к «Тристану» — одно из самых, наверное, важных сочинений в истории европейского искусства XIX века, не только музыкального: оно обозначило пик европейского романтизма и одновременно стало провозвестником его заката, обозначив водораздел между поздним романтизмом и модернизмом, старым искусством и новым. Не то что бы мы специально думали здесь о социальном контексте, но текст, как известно, пишет сам себя. За месяц до открытия выставки я оказался в Берлине на премьере «Кольца нибелунгов» в постановке Дмитрия Чернякова, где после одного из спектаклей тетралогии имел очень показательный смол-ток с одним немецким коллегой — выяснилось, что для немцев Вагнер до сих пор остается символом консервативного поворота. В молодости, в годы сочинения «Летучего голландца», он был классическим юным революционером, устремленным в будущее, а его обращение к ригидному прошлому, к национальной мифологии, которое так трагически отзовется в ХХ веке, произошло только после провала либеральной революции в Германии 1848—49 годов. Очень актуальный сюжет, не правда ли?

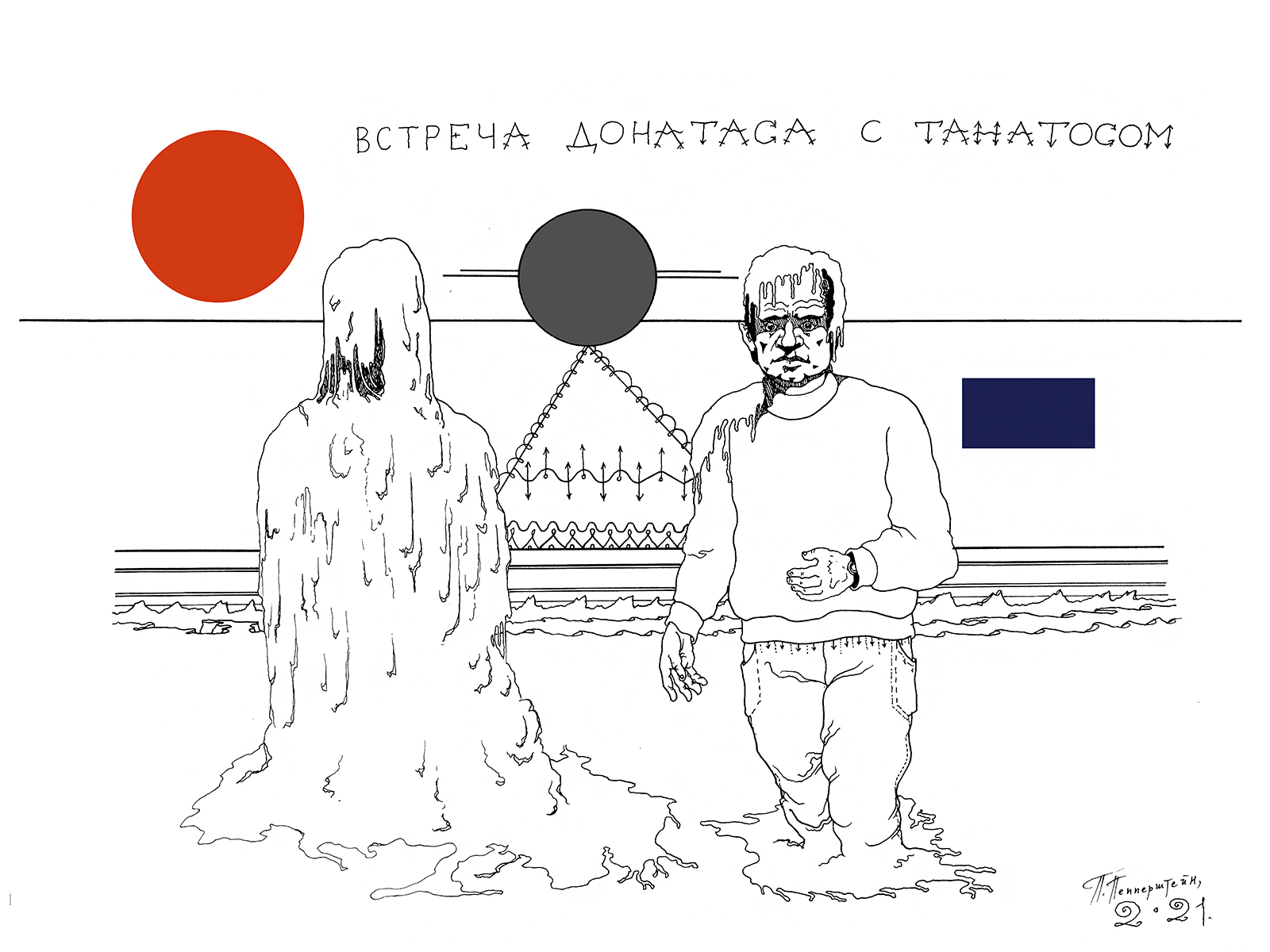

Катерина Чучалина: Переживание слома эпох проходит не только через европейский модернизм. Поэтому выбирая работы для вагнеровского павильона, мне хотелось обозначить существование еще и других модернизмов. Если бы мы взяли в пару к Вагнеру западных авторов, получилась бы гомогенная, застывшая среда, а мне хотелось разбавить их единство другими перспективами. Например, японец Хироси Сугимото очень важен для меня, поскольку он не только фотограф, но и архитектор. Он создал много святилищ и павильонов для проведения различных ритуалов. И его очень занимает идея сопряжения времени и архитектуры, а также — фотографии и времени.

Дмитрий Ренанский: Я внезапно вспомнил об одном сюжете, о котором мы совершенно не думали, когда работали над поздним павильоном: позднего Вагнера очень увлекали идеи восточной философии вообще и дзен-буддизма в частности — так что его соседство с работами Сугимото не так уж парадоксально, как может показаться на первый взгляд.

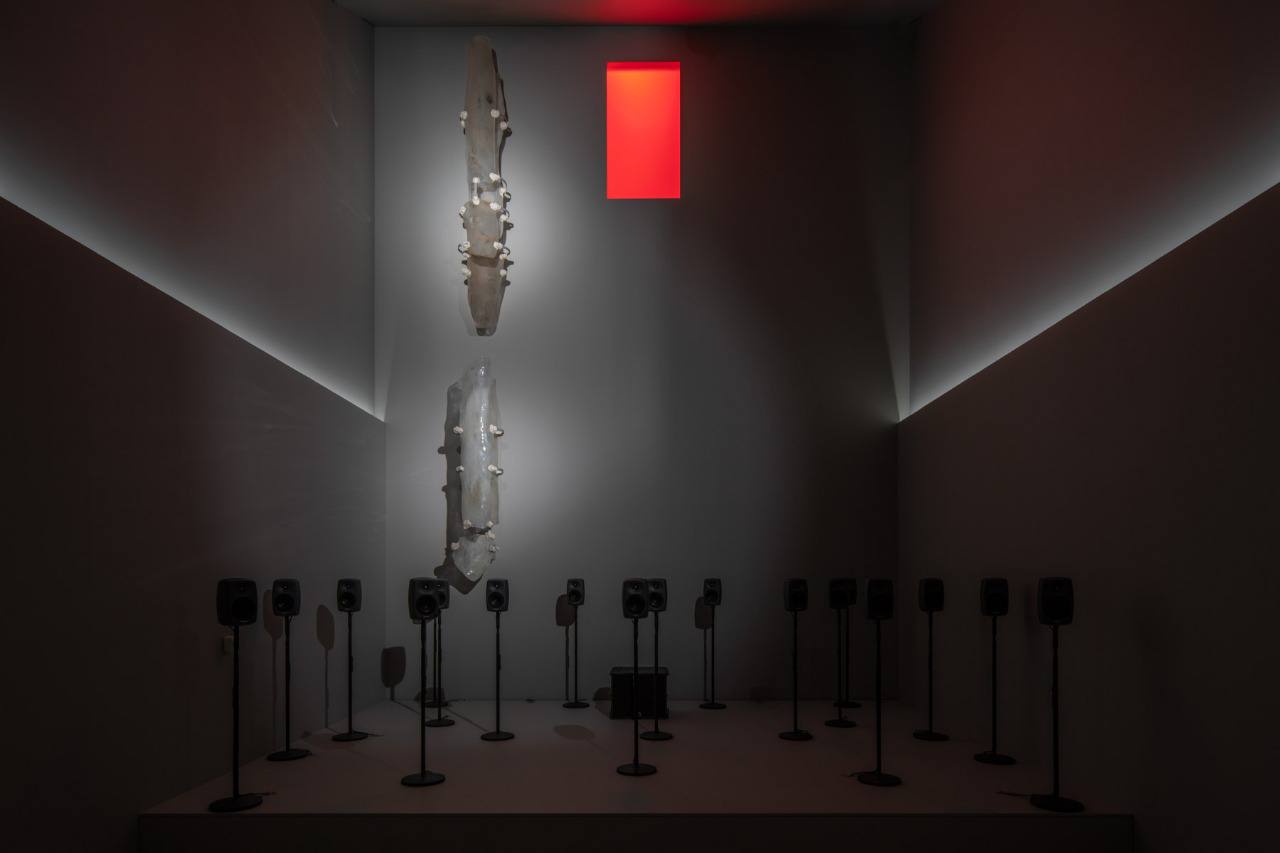

Катерина Чучалина: Что же касается непосредственно скульптуры Багрямян, то здесь дело не в том, что у неё есть какой-то особенный иранский модернизм. Она немецкий художник, однако её семья бежала из Ирана во время консервативного поворота, и её удалось привнести какой-то новый импульс в европейскую скульптуру. Скульптурные объекты Баграмян не существуют без архитектуры, они непременно сайт-специфичны, крепятся к крышам, сползают по стенам и городским коммуникациям, у неё не бывает отдельно стоящих скульптур. Кроме того, через отношения своих объектов и зданий она описывает и проявляет социальные структуры. Я бы не сказала, что когда мы размещали скульптуру Баграмян в вагнеровском павильоне без участия художницы, нам удалось достичь того же эффекта, который возникает, когда художница устанавливает свои работы сама. Но мы постарались сохранить идею сайт-специфичности.

Катерина Чучалина: Не совсем. У Сугимото есть две линии: время в архитектуре и время в фотографии. И его фотографические практики не менее интересны: например, когда он по многу часов снимает море, и на снимке возникает застывшая вода. И на нашей выставке есть явная перекличка между театром в Байройте, который был построен под руководством Вагнера, и фотографиями Сугимото, где он также на долгой выдержке снимает весь фильм от начала до конца, и снимке возникает светящийся экран в пустом кинозале, где зритель оказывается один. Здесь возникает идея чего-то очень большого, сквозь которое проходит множество людей, но которое собирается в одной точке, и то же ощущение нам может дать скульптура.

В общем, тут возникает треугольник смыслов между Вагнером, Сугимото и Баграмян. Кстати, Сугимото, действительно, много работает со стеклом, и в одном из его святилищ — на острове Наосима — есть стеклянная лестница внутри узкого скального прохода, и она тоже перекликается с работами Баграмян.

Дмитрий Ренанский: Тут, наверное, нужно сказать о том, что работа над вагнеровским павильоном осложнялась тем, что его музыкальный текст несет в себе очень длинный шлейф визуальности: Вагнер — это целая вселенная пластических/пространственных интерпретаций, от исторических постановок (дизайн к мировой премьере «Парсифаля» в Байройте делал, кстати, русский художник Павел Жуковский) до современных версий — от Кристофа Шлингензифа до Анны Фиброк. В какое пространство нужно было поместить музыку Вагнера, чтобы быть ей соразмерным — или, наоборот, не быть? В этом смысле работа над вагнеровским павильоном — поисковая, интуитивная — вообще показательна в плане методологии сочинения «Настроек-3». Если совсем огрублять, проект сочинялся так: мы вместе с коллегами интерпретировали идеи, заложенные композиторами выставки в их произведениях. Во многом это была иррациональная, поэтическая работа — в лучших павильонах «Настроек-3» музыки и произведений визуального искусства переживаются чувственно и не объяснимы на рациональном уровне. Не знаю, думала ли об этом Катя, но работа Баграмян — этот органический «живой нарост», гриб чага, возникающий откуда-то извне и скрывающий в себе внутреннюю динамику — выглядит для меня совершеннейшим аналогом вагнеровской «бесконечной мелодии», не имеющей ни начала, ни завершения. Работы Сугимото с их пустым пространством, вспышкой света стали для меня элегантным реверансом в сторону того тупика, в который зашел современный режиссерский театр в попытках трактовать и осмыслять музыку Вагнера: чем дальше, тем больше становится понятно, что она — то, что невозможно показать, воплотить, изобразить, как божественные сущности в иудаизме или исламе.

Катерина Чучалина: Думаю, мы не пошли бы по этому пути, даже если бы могли, поскольку это слишком буквальная иллюстрация к Вагнеру. Они слиплись бы в одной точке, а нам хотелось найти и обозначить новую точку. Наш метод работы был предельно волюнтаристским — мы ведь фактически создавали новые инсталляции, а не использовали готовые.

Дмитрий Ренанский: «Тристан» Виолы — это, как говорила одна из героинь Пелевина, «spiritual fast food»: он мало того что создает комикс по мотивам опер Вагнера, так еще и заворачивает его в псевдодуховную суперобложку. Если серьезно, то Виола — это как раз пример прямо противоположного подхода к работе с музыкой: он иллюстрирует сюжет «Тристана», а мы старались работать не с нарративом, а с формой, с тем, как устроено музыкальное произведение.

Катерина Чучалина: Да, конечно, у нас есть это противопоставление пригвожденного зрителя и зрителя, познающего пространство при помощи движения.

Дмитрий Ренанский: Преодоление ситуации статики, пригвожденности зрителя, о которой сказала Катя — это очень важный сюжет, который стоит перед музыкальным театром и, например, жанром концерта. У великой Сюзанн Кеннеди был, например, проект по «Орфею» Монтеверди, который был спектаклем-выставкой — изначально он был сделан для Рурской триеннале и довольно неудачно повторен в берлинском Gropius Bau. Там зрители проходили путь вслед за главным героем — через десять, кажется, павильонов, постоянно находясь в движении и нигде не останавливаясь. Понятно, что выставочному формату динамика присуща органически — и для меня это очень важное свойство «Настроек», если говорить о музыкальном их измерении: возможность потреблять музыку по-разному. Ты можешь послушать финал Пятнадцатой симфонии Шостаковича от начала до конца, остановившись в пространстве инсталляции Кирилла Глущенко — а можешь монтировать опыт, определяя, сколько времени ты проводишь в том или ином павильоне. В концертной или оперной ситуации такой формат был бы невозможен. Конечно, любой композитор скажет вам, что музыка — это время. Но вот эта ситуация свободы в выстраивании индивидуального опыта, индивидуального переживания — она меня совершенно завораживает. На каком-то этапе мы обсуждали идею индивидуальных сеансов с тайм-слотами для вагнеровского павильона — но отказались от нее как противоречащей идее проекта.

Катерина Чучалина: С первых «Настроек» мы говорили, что выставка гораздо более демократичный формат, чем концерт.

Дмитрий Ренанский: Катя, а помните, как примерно за месяц до открытия «Настроек-3» я забрасывал вас сообщениями с вопросом о том, хороший ли куратор Мартен?

Катерина Чучалина: Да, а потом мы встретились и договорились, что не хотели бы воспроизводить его выставки. Дело в том, что я слежу за творчеством Мартена последние, наверное, двадцать пять лет, смотрю, как он выковывал собственный метод, свой канон, однако сейчас, по-моему, он сел на саночки, поехал и уже даже врезался на них в дерево. Сегодня он занимается довольно механическим сопряжением разных объектов и возвращается, на мой взгляд, в кунсткамеру, в которой любопытно встречаются необъяснимо близкие вещи. Это интересный виток музейной истории: поскольку таким образом музей, вышедший когда-то из кунсткамеры, возвращается в свою исходную позицию. Мне это не близко, поскольку трансисторичность — это инструмент, который очень важно использовать не ради него самого, а с какой-то целью. Иногда это удается, но, например, в последнем проекте Жан-Юбера Мартена, мне кажется, это уже не работает. Он сделан не ради чего-то, а ради самого себя: инструмент становится целью, что не очень интересно. Кроме того, там есть и еще один уровень критики: другие слои культурной географии используются на этой выставке как любопытный казус. Это приводит к экзотизации культурного наследия.

Дмитрий Ренанский: В одном из интервью Леонид Десятников очень остроумно заметил, что функция музыки в кино — это смазка. В этом смысле худшее, что может происходить с музыкой в выставочном пространстве — это становиться лубрикантом, саундтреком, хотя это и самый эффективный путь, что и говорить. Опыт «Настроек-3» интересен для меня тем, что в нем встречаются вещи, изначально совершенно самостоятельные и существующие в разных мирах — скажем, Пятнадцатая симфония Шостаковича и инсталляция Кирилла Глущенко. Думаю, их авторам страшном сне бы не привиделось, что они могут не просто оказаться в одной экспозиции, но из их монтажа фактически родилось некое новое произведение. Это чем-то похоже на работу режиссера в оперном театре — когда он берет готовое музыкальное произведение и помещает его в совершенно новый, зачастую чуждый художественный контекст, в новую акустику. Иногда из этого получается что-то содержательное, иногда — нет. Помню, как на одном из совещаний кто-то из коллег по кураторской команде «Настроек-3» спросил, не слишком ли много мы на себя берем.

Катерина Чучалина: Конечно, наш проект — это чистый волюнтаризм. Обычно кураторы не заходят так далеко. Очень часто задача делегируется художнику — придумай соположение тех или иных работ. Куратор таким образом как раз и пытается обезопасить себя от критики, что он слишком много на себя берет и выступает в роли художника, а ведь это наиболее частая претензия к нашей профессии. Думаю, что есть шкала допустимого, и здесь мы подошли к самому пределу.

Дмитрий Ренанский: Но, мне кажется, мы вполне уважительно отнеслись ко всем художникам выставки и к их произведениям. Катя, вы ведь думали об этом?

Катерина Чучалина: Конечно, я все время об этом думала. В частности во время работы над павильоном Лисицкого и Листа: я помню, как долго они искали, но в конце концов, мне кажется, нашли друг друга.

Дмитрий Ренанский: Это было довольно мучительно — очень трудно было подобрать музыкальный текст, который был бы соразмерен работе Лисицкого.

Катерина Чучалина: Дело в том, что работа Лисицкого очень базовая (в смысле фундаментальная) и очень простая.

Дмитрий Ренанский: Логика тут была довольно простая. Лисицкий построил павильон для демонстрации абстрактного искусства — значит, нам нужно найти аналог абстрактного искусства в музыке. Но проблема в том, что музыка изначально самое абстрактное из искусств. Изначально мы пошли по самому легкому пути, думая о каком-нибудь «Искусстве фуги» Баха — но это, конечно, было чистой воды пораженчество. В какой-то момент на меня буквально нашло озарение — и я вспомнил о поздних произведениях Листа: заключенный в них радикальный разрыв между романтической музыкой и модернизмом вполне соотносится с разрывом между абстрактным искусством и всей предыдущей художественной традицией. Изначально мы очень боялись того, что этот павильон будет самым неярким, самым неочевидным, лишенным каких-либо аттракционов — но интересно, что для многих он стал, как сказали бы музыканты, «тихой кульминацией» «Настроек-3»: людей туда почему-то очень тянет — в это пустое пространство, где выставлен звук.

«Настройки-3» в Доме культуры ГЭС-2

10 ноября 2022 — 12 марта 2023 года