Онтология тайны в искусстве середины века

«„Что мы знаем о лисе? Ничего, и то не все“, — это двустишие Бориса Заходера допустимо отнести и к квази-религиозным исканиям в искусстве ХХ века, на месте которой находится слепое пятно. Слишком часто Йозефа Бойса записывают в левые активисты, Гелия Коржева в соцреалисты, Тимура Новикова в фашисты. Для социализаторского подхода такая расклейка ярлыков естественна и неизбежна. Однако ярлык социальной роли художника сужает поле значений и обедняет язык. Сошлёмся на Ролана Барта, который в „Мифологиях“ прямо пишет о синонимичности возвышенного и магического. На своём уровне это „магическое“ совершенно рационально»

Поиск смыслов

«Чем более ужасен этот мир, тем более абстрактно наше искусство», — писал Пауль Клее в 1915 году. Ревизия визуального языка в 1910—1920-е годы была инспирирована пересмотром экзистенциального статуса человека, разгромом ценностей ветхой культуры и коллективным созданием культа нового века i .

Хорошо известно, что глобальные социальные катаклизмы провоцируют подъём мистических настроений, возникновение сект разного толка и обращение к иррациональному. Мировая война, угроза глобальной революции, экономический кризис, перекраивание карты мира и разрушение традиционного жизненного уклада вызвали к жизни в Европе две системы описания реальности: авангард и тоталитарную идеологию. Обе системы выполняли компенсаторную функцию. Распад картины мира в первом случае латался сакрализацией материи, во втором — обожествлением коллектива. Неудивительно, что эти два языка вступили в конфликт. В результате коллектив проиграл: против партизанской войны нет приёма.

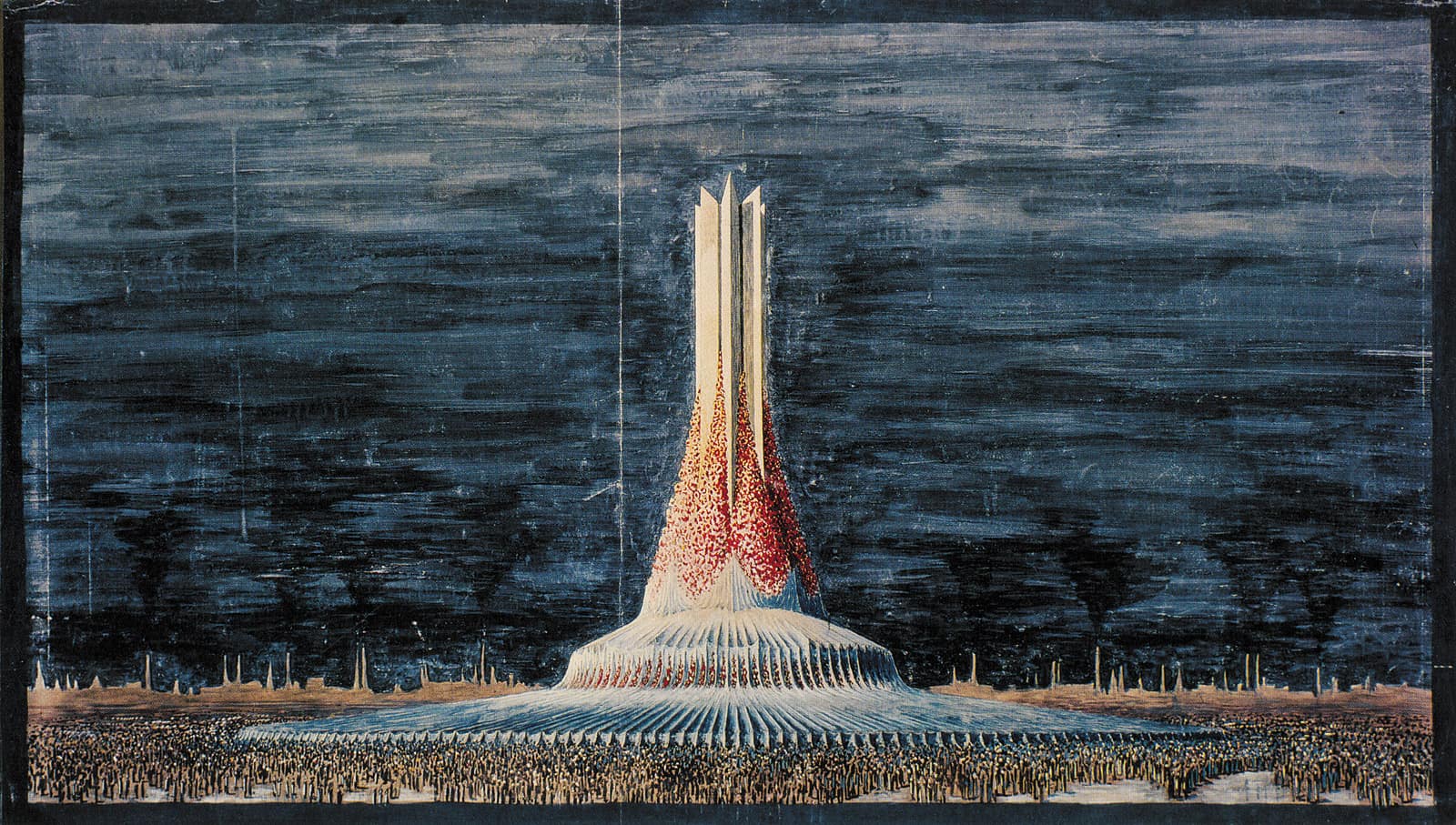

Однако первый триумф остался за тотальными эстетическими системами второй и третьей четверти ХХ века. Искусство национал-социализма и СССР параллельно разворачивало ретроутопию, в которой личности была предоставлена комфортная замятинская ячейка на полях эпоса Земли и Машины. «Пробуждение силы и агрессивной мощи» i национального или классового космоса за счёт отмены ренессансного статуса индивидуума в обеих империях шло сходными путями: апелляция к архаическим национальным корням в искусстве Третьего рейха и обожествление стихии труда в социалистическом реализме.

Симптоматично, что энергия, таин-ственная мана, связующая с потоком бытия, в период двух мировых войн покидает человеческую единицу (по пророчеству Маяковского, единица становится нулём) и обретает вместилище в предметной среде. Для соцреализма вообще характерна трансгрессия силы и мощи в предмет, орудие. Только связь с орудием труда возвращает человеку жизненную энергию. Персональному началу остаётся героический цикл соцреализма, в котором героика понимается как сверх-нормативное (надчеловеческое) овладение возможностями орудий и стихий. Заметим на полях, что «орудийная героика» характерна и для Диего Риверы, который сильно повлиял на Джексона Поллока.

Буйные мозаики станции «Киевская», всесоюзные идолы Ленина, детский культ пионеров-героев и взрослый — ударников труда принципиально близки резным болванам манси и вере якутов в Юрюнг-Айыы-Тойона

В многочисленных картинах сталинского изобилия, архитектуре, декоре московского метро и советской пирамиде Мавзолея неживое приобретает несвойственную ему витальность, самостоятельность и, более того, власть над душами (пропаганда — наиболее профанное выражение этой власти). Буйные мозаики станции «Киевская», всесоюзные идолы Ленина, детский культ пионеров-героев и взрослый — ударников труда совпадают с анимистическим взглядом на реальность и принципиально близки резным болванам манси и вере якутов в Юрюнг-Айыы-Тойона. Иррациональные мантры «Народ и Партия едины», «Всегда готов», «Arbeit macht frei» на воротах Аушвица и «Труд — дело чести, доблести и геройства» на проходной СЛОНа скрепляют элементы неоанимистического культа индустриального микса.

Искусство после Бомбы

Солнце, символ Христа, накрылось «Чёрным квадратом». Новому времени стало ближе чёрное солнце из сочинений Гвидо фон Листа и Елены Блаватской, которым соответствовали, в частности, мистические изыскания Кандинского. В условиях распада двухтысячелетней космогонии культурой овладели ревизионистские страсти. Тенденция к пересмотру символических знаков простиралась в диапазоне от «Да-да» до Мавзолея, иначе говоря, от глоссолалии к тотемизму. Жажда новой идентификации подстёгивалась истончением основной инстанции, к которой апеллировал монотеистический мир. Волею прогресса жизнь больше не обеспечивала никакая «высшая справедливость», Страшный суд был отменён, и руководство Апокалипсисом перешло в частные руки. После эстетического триумфа и политического провала тоталитарных систем ревизионистские настроения трансформировались в системы индивидуальных, более или менее герметичных мифологий.

Ведомство Смерти, где тысячи лет хозяйничали существа нечеловеческой природы, перешло в управление чиновников с доступом к «атомной кнопке»

В книге «Искусство после Бомбы» Даррелл Девиссон пишет: «Художник, сознательно или нет, стал проводником новой идеи культуры. Успех, независимо от совпадения с художественными, религиозными, политическими или другими социально принятыми нормами, определялся способностью художника уловить новое эстетическое содержание. После первичного шока Бомбы искусство и общественные настроения разделились на два вектора: или в сторону нигилизма и экзистенциального конца, или в сторону нарциссического трипа в сказочный край эскейпа. Послевоенные настроения распада и нигилизма отвечали генеральным сдвигам культуры и искусства после 1945» i . Понимание художника как пророка, разрабатывающего собственный язык для разрешения экзистенциальных или социальных проблем, рождается только после Второй мировой. В этот момент искусство приобрело черты социально значимого волхвования в дивном новом мире, утратившем духовное обеспечение и тоталитарный контроль.

Христианская эсхатология сменила хозяев. Ведомство Смерти, где тысячи лет хозяйничали существа нечеловеческой природы, перешло в управление чиновников с доступом к «атомной кнопке». Через два года после Хиросимы, ещё до первого испытания советской Бомбы, американский «Бюллетень учёных-ядерщиков» вышел с «часами Судного дня» на обложке. Их стрелка замерла в нескольких минутах до полуночи. Вблизи «часа Ч» она дрожала вплоть до 80‑х, и всё это время вялотекущая апокалиптическая истерия проявлялась на всех уровнях культуры: от пропагандистского фильма Джона Мильеса «Красный рассвет», в котором скаутский отряд маленького городка ведёт отважную борьбу против советско-кубинских агрессоров, до болезненных антропометрий Гюнтера Юккера. Стрелки часов Апокалипсиса откатились назад после серии эпохальных переговоров Горбачева и Рейгана, но было поздно. Искусство, несколько десятилетий стоявшее вместе с человечеством на краю пропасти, уже сделало шаг вперед.

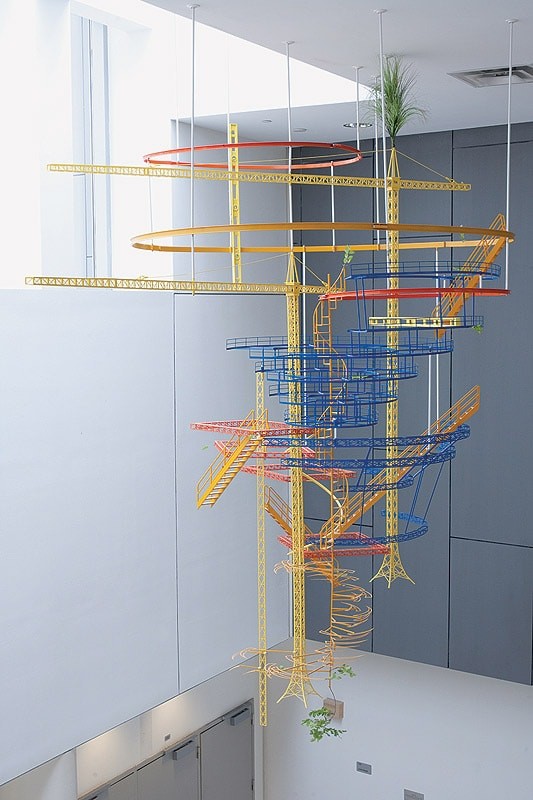

Мания строительства частных убежищ, где человечество чаяло спастись от Мирового пожара, охватила западный блок в 50‑х после Бомбы. В отечественном искусстве первенство по строительству «Убежища» и алхимическому взращиванию частного смысла из тоталитарных максим i принадлежит концептуализму. Советский концептуализм предложил уникальный метод — заговаривание равно обросшего патиной и плесенью идеологического текста. Улетающие и исчезающие персонажи кабаковских альбомов, в отличие от героев Кафки и Хармса, имеют приписку к месту. Это мёртвые души совка, которых концептуалист, демиург в огороженной зоне, имеет силу отпустить на волю. Мир персонажей Кабакова и сам предметный мир в романтическом концептуализме — не больше, чем освоенный фрагмент невнятной вселенной, ограниченной шкафом, комнатой, мастерской. Для детей иллюстрации Кабакова и Пивоварова притягательны прежде всего обилием нор, дверей, схронов, само наличие которых свидетельствует о возможности Освобождения. И opus magnum четы Кабаковых, «Mонумент исчезнувшей цивилизации», все многочисленные стенды и макеты этого проекта — суть комплект магических болванов, кукол, действия над которыми позволят, может быть, Илье Кабакову и его верной Эмилии преодолеть советский Космос, который поразил художника в самую душу и не отпускает уже столько лет.

Эта практика огораживания, замыкания в толстой коре индивидуальных норм и приёмов, упорная разработка герметичного языка, недоступного простецам и компетентным органам, была свойственна ряду деятелей «другого искусства». Впрочем, социальной фрустрации «второго авангарда» способствовала не только суровая иерархичность советской системы художественного творчества, но и невозможность следовать заветам авангарда первого. Принимать за образец слоган-идеограмму Эль Лисицкого «Удар — всё рассыпано» сложно после того, как форма, цвет и линия рассыпались настолько далеко, что авангардистам и не снилось. И тут нельзя не вспомнить Михаила Шварцмана и его «Иературы» — отражение самодельной замкнутой мистической системы.

Иература, по мнению Шварцмана, — «первопринцип, по которому строится многоуровневая иерархия космогонических сил и начал». Это не картина и ни в коем случае не абстракция, иература — это пророчество и праобраз одновременно. Чтобы воспринять Весть, нужно отказаться от рацио и поддаться чувственному узнаванию архетипа в путанице линий и форм. Тот же механизм тысячи и тысячи лет лежал в основе узнавания предка в зверьке или божка в коряге. В фигуративных композициях Шварцмана предметом изображения является не физическая реальность и не идеи, а Сверхидеи. Шварцман восстанавливает праремесло живописи. Его «Иературы» — культовые предметы в самодеятельной космогонии, и её прасимволы поддаются пытливой дешифровке.

Конечно, эффектность шварцманова мистицизма стушёвывается в сопоставлении с мощью «Портального крана» Петра Оссовского или сполохами неба в «Над Каспием» Таира Салахова. Но единит их то же нащупывание идентичности в непроявленной вселенной, в одном случае — в большом мире индустрии, в другом — в малом мирке индивидуальной мистики.

Сакрализация малопроявленного

У археологов есть обычай атрибутировать находку неясного назначения как «предмет культа». Такая же тенденция сакрализации малопроявленного существует и по отношению к реалиям сегодняшнего дня. Медиахудожник Сергей Тетерин на заре отечественного интернета в 2001 году писал о развитии кибершаманизма и возникновении на стыке реального и виртуального мира специфической «третьей реальности». Её резидент — «человек-на-линии» — тот, кто постоянно подключен к Сети. Для «человека-на-линии» любое явление реального мира окружено информационными потоками киберпространства. Возникает «второе зрение», которое видит мир как «мультимодельный» феномен и воспринимает ауру электросетей. Основанная на современных средствах связи тетеринская мультимодельность сродни устройству магического космоса, и тотальный коннект для колдуна электронной деревни выполняет функции духовного зрения.

Сейчас искреннее восхищение стихией киберпространства доступно, пожалуй, только энтузиастам ретрофутуризма. Сайт cybershamanism.ru давно исчез. Но почувствовать давнишнее откровение Сети можно, одновременно нажав Аlt-Сtrl-F (работает не во всех новых браузерах). Живая картинка по скрытой под этим сочетанием клавиш ссылке непрерывно транслируется в Сеть с 1994 года.

Магия электричества в мире Сети принципиально не отличается от магии цвета, оголённого и лишённого материального носителя. Следуя за Малевичем, Ив Кляйн отделил цвет от холста. Эта возгонка цвета решала практически супрематическую задачу: «Моя цель, — пишет в его биографии Пьер Рестани, — открыть зрителям возможность просветления через чистую живописную материю» i . В превосходной степени эта материя выражена в бренде International Klein Blue i . «Пустота», которую Кляйн продавал на вес золота (если допустимо взвешивать «нематериальную картину»), выражала «метафизический I. K. B.». Кляйн был последователем Гурджиева, что сближает его с родоначальниками русского авангарда, испытывавшими сильнейшее влияние теософии, и первые антропометрии Кляйна были сделаны не синим, а кровью, в соответствии с гурджиевскими ритуалами. Собственно антропометрии, а вслед за ними и космометрии, фиксации на холсте следов ветра, движения травы или ряби на воде, являлись опытами фиксации антиинтеллектуального начала или, следуя масонской терминологии (в 1956 году Кляйн принял посвящение в рыцари ордена розенкрейцеров), эманаций стихий.

Прежде теософских квазирелигиозных компиляций мощный толчок развитию европейского авангарда дал ряд выставок африканского искусства. В Америке их аналогом стали выставки искусства индейцев, организованные Барнеттом Ньюманом в 1946—1947 годах. В той же галерее «Искусство этого века» в 1948 году Джексон Поллок показывает свои новые работы в технике дриппинга. Техника, однако, не нова. Поллок разбрызгивает краску по лежащему холсту так же, как индейские шаманы разбрызгивали по почве жертвенную кровь. «Живопись действия» Поллока вернула в актуальную практику ритуальный жест призывания божественной энергии, духа родной земли. Поллок особо отмечал плоский, горизонтальный простор американской степи. Европейским техникам автоматизма, которые полагалось интерпретировать с психоаналитических позиций, Поллок придаёт метафизическое измерение.

Тот наговор на предмет, который тщился повторить за старшими коллегами вульгарный концептуализм нулевых годов (сколько ещё недавно было шуму о неоконцептуалистах, о «новых скучных» — и где они теперь?), удавался панковской генерации, сменившей концептуалистов на авангардистском посту: «Мухоморам» и «Чемпионам мира». Они, и чуть позднее «Медицинская герменевтика», выстраивали параллельный советскому Космос заговорённых, освоенных образов. И рассыпанные на буквы тексты Сорокина и Ры Никоновой, и «дикие песни нашей Родины», и инсталляции медгерменевтов формировали сказочную вселенную, где рождение образа было перекличкой не с реальностью, но с осуществлённым эпосом окружающей среды.

Пока предмет искусства остаётся последним прибежищем магического миросозерцания, он свободен от власти экономики и механического копирования. Ни Маркс, ни Кейнси над ним не властны

Этой весной художник Оттмар Хёрль установил в городе Трире, где родился Маркс (это место паломничества коммунистов и марксистов всея Земли), пятьсот идолов Карла Маркса метровой высоты и разных оттенков красного. Недавно полиция задержала пьяного немца, который нёс идола к себе домой, чтобы установить на садовом участке. Органы правопорядка квалифицировали это как хулиганство, но оглушённому сомой жителю Трира виделось, безусловно, иначе. В дионисийском экстазе он экспроприировал гения места в частное владение, в омуте безрелигиозной экономики потребления раздобыл себе божка. Предмет искусства обнажил здесь свою культовую функцию, спасительную в высмеянном ещё Лесковым плоском мире нигилистического «некуда».

Сколько ни топи идолов в Волхове, магии из этого мира никуда не деться. И пока предмет искусства остаётся последним прибежищем магического миросозерцания, он свободен от власти экономики и механического копирования. Ни Маркс, ни Кейнси над ним не властны. «Kunst macht frei», — сказал Зигмар Польке. И между нетленкой и прикладной дисциплиной нет и не может быть компромисса.