Ника Пархомовская: «Они по-прежнему ненавидят друг друга, но их тела вступают в какое-то иное взаимодействие»

Не так давно в рамках публичной программы «Генеральной репетиции» театральный критик Ника Пархомовская обсуждала с аргентинской художницей и театральным режиссером Лолой Ареас её последнюю постановку. В ней Лола организовала встречу ветеранов Фолклендской войны — вооруженного конфликта между Великобританией и Аргентиной. В одном пространстве оказались бывшие противники, которые были вынуждены проигрывать самые тяжелые события своей жизни заново, и эта и эта встреча очень сильно их изменила. Такое воспроизведение давних и конфликтных событий — всё чаще встречается и в современном искусстве и в экспериментальном театре. Мы поговорили с Никой о том, откуда взялся тренд и почему он действительно важен

В изобразительном искусстве сейчас чрезвычайно популярна стратегия, когда художник приезжает в далекую деревню и вместе с жителями работает над перформансом, где реконструирует прошлое этого места или семейную историю этих людей. Бывает, что автор начинает восстанавливать ремесла, некогда бытовавшие в этом месте, или традиционные музыкальные практики, или организует ярмарку. Все это становится и художественным, и терапевтическим актом, поскольку работает с групповыми травмами и помогает людям ужиться друг с другом. Я вижу, что в области театра происходят очень похожие процессы, однако у вас, наверняка, свои главные герои, своя предыстория подобных реэнактментов, и своя система описания.

Совсем нет. Я считаю, что междисциплинарность — это не просто модный тэг. Всё в мире взаимосвязано: если что‑то возникает в современном искусстве, значит оно уже было в литературе, в кино или в театре, и ему просто нужно дать время проявиться. Мы можем этого не замечать, и может пройти много времени, прежде чем это произойдет. В социальных проектах, в которых я участвую, мы говорим о ризоме: существует некая общая грибница, и её корни — везде, они охватывают абсолютно все области.

Если же говорить непосредственно об истории театра, то реэнактментдля меня — это его суть. Театр постоянно воссоздает ту или иную ситуацию. Как бы мы ни относились к классицизму, нам по‑прежнему важны место, время и единство действия. Когда эта структура распалась, возник постдраматический театр, который их отрицает, но на самом деле природа человека такова, что от этих единств никуда не уйдешь. В театре мы изначально поставлены в ситуацию наблюдения за чьей‑то историей, чьей‑то жизнью, их воссозданием и анализом, и началось это не вчера, а еще в Древней Греции.

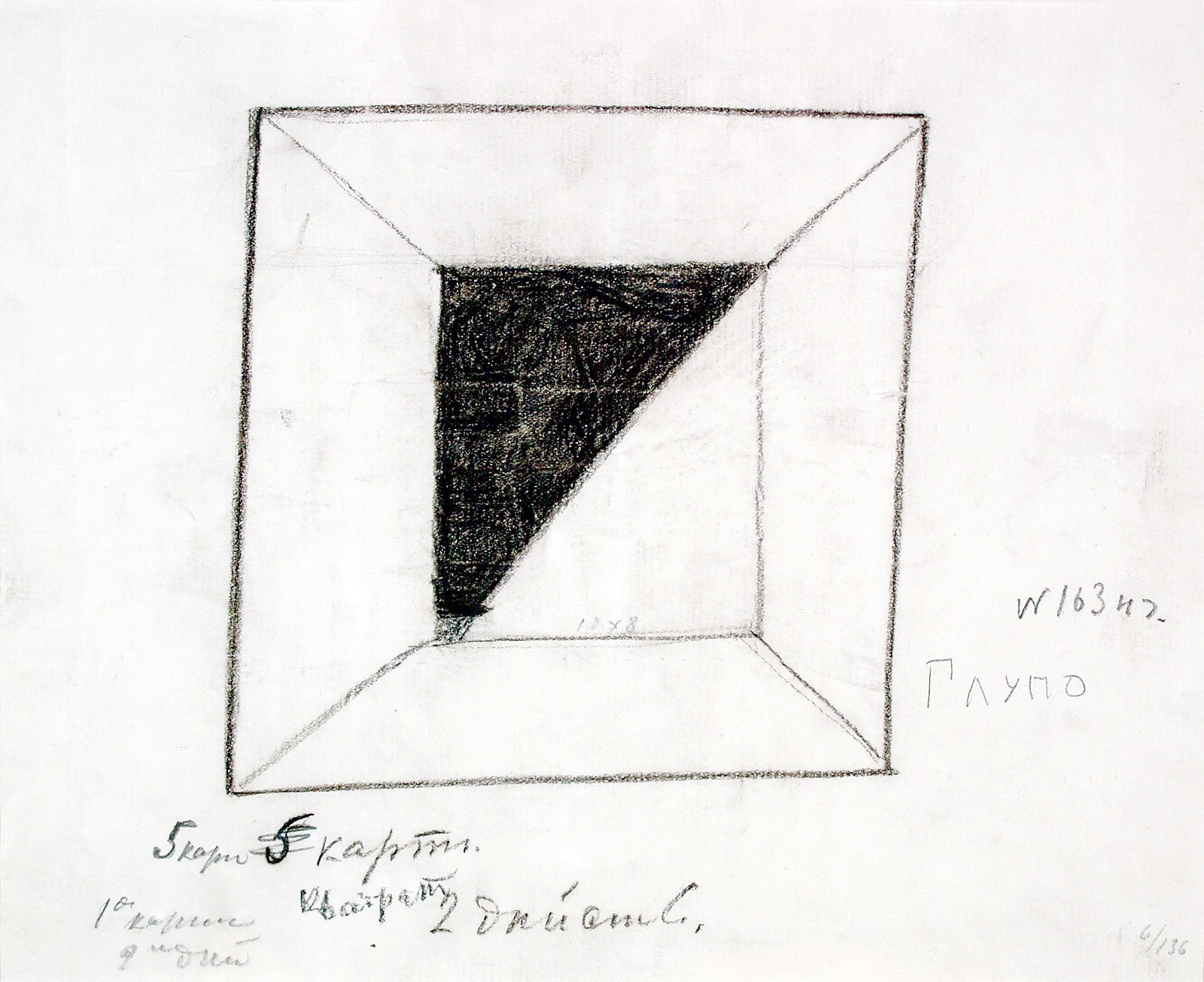

Реэнактментом стали заниматься давно, еще в двадцатые годы — разумеется, так его не называя. Например, именно реэнактментом, то есть массовой инсценировкой исторических событий с участием непрофессионалов, позволяющей большому количеству людей проанализировать важные и, как правило, травматичные события их собственного или чужого прошлого, была реконструкция Николаем Евреиновым взятия Зимнего дворца в октябре 1917 в Петрограде 1920 или съемка документального фильма о Парижской коммуне парижанами 1999 года. Сам же термин «реэнактмент» появился в нулевых годах нынешнего столетия в Великобритании. Есть такой несимпатичный мне тренд — считать Англию отсталой, консервативной и ортодоксальной театральной страной. Однако многие прогрессивные идеи современного театра возникли именно в Великобритании или англоязычных странах. Например, документальный театр, который возник как драматургическое направление в Англии, позже был «завезен» в Россию, где и стал модным трендом. В Англии появился также сайт-специфический театр, «Панчдранк», который теперь очень широко распространен в мире и, в частности, в России, где он быстро превратился в коммерческую историю. Я имею в виду «Вернувшихся», «Черного русского», «Пиковую даму» — все эти бесконечные московско-питерские развлечения, которые формально завязаны на место, где разворачивается действие, но на самом деле лишены иммерсивности, поскольку предполагают не погружение, а такое же созерцание витрины и отсутствие реального вступления в контакт, как и конвенциональный театр.

Мне кажется, театральная компания «Панчдранк» именно так и начинала. Они открыли миру «сайт-специфичность» как погружение и истинную «иммерсивность» — это слово в русском языке сейчас имеет отрицательную коннотацию, однако мне очень нравится оно само по себе, поскольку раскрывает природу театра. Потому что если не возникает проникновения, погружения, контакта, то нет и катарсиса. «Панчдранк» начинали с очень глубокого погружения, однако со временем сильно коммерциализировались. И их американские проекты, такие как «SleepNoMore», не про иммерсивность, а про зарабатывание денег.

Другой пример — это непосредственно реэнактменты. В первую очередь, проект Джереми Деллера «Битва при Оргриве», в котором он реконструировал столкновения шахтеров с полицией восьмидесятых, после того, как тэтчеровское правительство решило закрыть многие шахты и тысячи людей остались без работы.

А для меня, конечно, театр, также как «Сделано в Дагенхэме» — это кино, основанное на реэнактменте, которое могло бы сначала быть театром, а затем уже фильмом. Еще один пример удачного реэнактмента — тот, что мы обсуждали на «Генеральной репетиции» с Лолой Ариас. Работа Лолы посвящена Фолклендской войне. Режиссер пригласила трех ветеранов с английской стороны и трех с аргентинской заново разыграть этот конфликт. Правда, в ходе воссоздания давних событий, изменивших, по собственному признанию, их жизнь, выясняется, что воевать‑то было особо не за что, и все жертвы (потому что в той войне, как и в любой другой, были погибшие) оказались напрасны. Драться у героев толком больше не получается, им куда интереснее разговаривать, выпивать, вместе тусоваться в клубе

И тут мы возвращаемся к моему любимому герою ХХ века, человеку, которого театр забыл и не признает своим, — к Якобу Леви Морено, который занимался психодрамой, то есть, в какой-то степени, реэнактментом. Стоит упомянуть и постановки революционных событий через три года после революции в Петербурге, — они тоже были чистейшим театральным реэнактментом, хотя в них участвовали не только актеры, но и люди с улицы. И нельзя забыть о Рудольфе фон Лабане, то есть немецкоязычной театрально-танцевальной традиции. Я сейчас говорю не о его работе, связанной с аутентичным движением, а о его попытках режиссировать многонаселенные представления в Берлине. Это тоже отчасти был реэнактмент, потому что Лабен создавал универсальные партитуры для десятков тысяч человек, которые выполняли набор очень простых движений. В этих движениях были заложены не только двигательные, но и социальные паттерны, то есть способы взаимоотношений людей друг с другом и с обществом, которые раскрывали реальные социальные роли участников, которые воссоздавали события из своей реальной жизни, телом вспоминая и переживая собственную историю. Это были очень сложно выписанные партитуры, для создания которых требовалось сочетание воль каждого конкретного человека. В общем, я веду к тому, что в театре реэнактмент существует довольно давно, но активизировался он в начале XX века как способ психотерапии и возвращения в собственное тело, а через тело — в собственное сознание. Однако называться он так стал только в начале нулевых, когда в Англии стали ставить спектакли, цель которых состояла в воссоздании реальных событий. Для современного реэнактмента важны не гипотетические воспоминания о событиях, которые можно пережить вновь, но о событиях, которые случились именно с теми конкретными людьми, которые сейчас участвуют в постановке. В этом состоит ключевое отличие реэнактмента ХХI века. Конечно, мы можем вспомнить, что еще когда Морено работал с проститутками в Вене 1910-х годов, он просил их воссоздать события собственной жизни. Но все-таки они зачастую воссоздавали не личные истории, а некие архетипические ситуации, начинали играть.

Интересно, что в психодраме Морено не было категории свидетеля. Однако свидетельствование и документирование в современном реэнактменте довольно важны, и это, возможно, связано с влиянием Брехта. Помимо прочего в культуре ХХ века влияние Брехта состоит в том, что он зафиксировал разлом, отчуждение, отстранение от собственного тела, попытку выйти за свои пределы. По большому счету, Брехт сказал, что мы отчуждены от собственных тел, — с его точки зрения, это хорошо, с моей, плохо, — и двинул театр вообще и реэнактмент в частности в сторону постоянной оценки, постоянной рефлексии. Реэнактмент — и это важно — удивительным образом соединяет воспроизведение реальных событий и их оценку. На нашем паблик-токе я спрашивала у Лолы: как ты остаёшься беспристрастной, как тебе это удается? Она мне ответила: «А я не хочу быть беспристрастной, не хочу притворяться, что я не аргентинка, что я не видела людей, которые спиваются, потому что они проиграли эту странную войну, что в детстве я не встречала инвалидов на колясках. Я аргентинка, у меня есть своя правда, я пристрастна в этой истории, она меня беспокоит, и только поэтому я могу её воссоздать».

Для меня эта история в пространстве современного искусства началась с Кейджа и Капроу, которые провозгласили, что на их хеппенингах не должно быть зрителей, а только участники. Если ты пришел посмотреть, то ты уже в игре, и все твои действия становятся частью работы, неважно, отклонился ли ты от банки летящей в тебя краски, или принимал реальное участие в действия. И включение зрителя в ткань произведения — это вся история искусства второй половины ХХ века, поскольку зрительское участие постепенно нарастает — от права на интерпретацию, до реального соавторства с художником, творческого вмешательства в процесс создания работы. По этому поводу было огромное воодушевление, а потом тяжелое разочарование. Поскольку к началу 2000‑х выяснилось, что далеко не каждый человек художник, что Бойса неправильно поняли, а творческое участие зрителя постепенно свелось к минимальным действиям внутри прописанного художником алгоритма или к физическому присутствию в работе, которая меняется от его веса, температуры тела, запаха или цвета глаз. И реэнактмент некоторым образом берет реванш от лица зрителей — здесь он может физически включиться в создание произведения, внести какой‑то реальный вклад, но при этом ничего не испортить отсутствием художественного таланта. И мне представляется, что это возвращение зрителя связано еще и с переменой установок не только художника, но и аудитории.

Не знаю, как современное искусство, но театр понял Бойса правильно. Бойс говорил не том, что у каждого есть художественный навык, но у каждого есть творческая интенция. О том же самом говорили и древние, и вся психология начала ХХ века, в первую очередь, Юнг. Однако Бойс заявил об этом наиболее внятно, поскольку был человеком, который заглянул за край и увидел жизнь и смерть как единое пространство. Мне представляется это очень конструктивным подходом — когда ты не переживаешь бесконечно конечность жизни, а просто знаешь, что, когда ты живой, ты одновременно уже и мертвый. Давайте посмотрим, что требует от своего зрителя конвенциональный театр. Зрителю говорят: «Ты живой! Включись и сопереживай!». И тут же: «Но вообще, ты мертвый. Ты три или четыре часа сидишь в неудобной позе, не двигаясь, переживая события только в своей голове». То есть человека отчуждают от его тела. К счастью, мысль Бойса была услышана перформерами и теми, кто практиковал альтернативный театр. Они долгие годы находились за пределами конвенционального театра, но на самом деле перформанс — такая же часть современного театра, как и искусства, та самая зона, где театр и современное искусство встречаются. И поскольку в перформативных практиках реализуется жизнь тела, слова Бойса тут откликаются ярче всего. Можно вспомнить перформанс больной раком Анны Халприн, когда она кричала перед зеркалом и тем самым исторгала из себя болезнь. У этого зрелища были зрители — то есть она занималась не психотерапией тет-а-тет с зеркалом и смертью, а осуществляла перформанс при небольшом скоплении людей. И их энергия, с одной стороны, давала ей силы для личной борьбы, но одновременно оказывалась и источником исцеления для них самих. А возвращаясь к исходному утверждению — театр очень давно этим занимается, просто не всегда это формулирует и артикулирует. В нулевые случился не концептуальный переворот и даже не переворот в сознании зрителя, а просто появилась новая терминология. К этому времени было накоплено такое количество ресурсов, что стало можно называть вещи своими именами.

Мне кажется, что здесь другая причинно-следственная связь. Вся философия первой половины ХХ века, в частности Витгенштейн и Хайдеггер, говорили об отчуждении от себя, как они это понимали и фиксировали. Однако самим зрителям до конца ХХ века это понятно не было, они просто принимали навязанные им правила игры, они чувствовали то и так, как им было сказано. В начале ХХI века зритель вдруг понял, что он терпел долго, но теперь его терпение закончилось. Он может быть художником в бойсовском смысле, перформером, он не просто творит спектакль самим актом смотрения. Оказалось, что не только нет театра, если нет зрителя, но нет актера, если нет зрителя. И две функции — актера и зрителя — стали стремительно соединяться. Возникли проекты типа «Rimini Protokoll», где вы приходите в гости на спектакль, где нет никаких актеров, и вам говорят, что вы все сами сыграете. Сам себе актер — это основной принцип ХХI века, это опять же существовало всегда, но не в такой очевидной, не в такой радикальной форме.

Мне кажется, что дело еще и в бесконечной самореализации, на которой сейчас все немного зациклены. И зрители хотят подпитки со стороны, чтобы люди искусства в широком смысле этого слова дали им тот творческие импульс которого им не хватает в себе. Все же хотят уйти из системы: раньше это был дауншифтинг, сейчас панацеей от смерти кажется творчество. И кажется, что творчество — это проще, чем их прежняя работа, а когда не получается творить самим, они ждут, что им помогут включением в чужие проекты, которые сделают их лучше, найдут для них смысл жизни.

Во-первых, не все. Это иллюзия. Масса людей прекрасно живет без искусства, не хочет ничего творить, отчуждена от своих тел. Наш консьюмеристский мир их вполне устраивает. Однако есть и другие люди, которым плохо, которые ищут, которые занимаются экстремальными видами спорта или идут к психотерапевту, в общем, находят варианты. Искусство — это только один из способов «терапии». Но также это площадка для революционных разработок, потому что оно не про правила, а про их нарушение. И мне очень нравится, что театр дает то, чего, возможно, не дает людям современное искусство, он честно говорит: «Идите на сцену, ставьте свой спектакль. Считаете, вы плохие актеры? Отлично вот вам „100 % Воронеж“ — там ничего не нужно играть!». Когда я интервьюирую его участников, они говорят: «Это не спектакль, это концерт». Однако в процессе интервью они вдруг осознают, что все‑таки играли, что театральная игра — это не обязательно грим и костюмы, и в какой‑то момент они принимают её правила (или не принимают). Однако для них это всегда способ психотерапии. И в чем отличие настоящего реэнактмента от ненастоящего? Настоящий всегда создает среду, удобную для психотерапии, а под психотерапией я понимаю творчество. То есть вопрос в том, реально ли ты что‑то можешь сделать с собой в этот момент, со своей жизнью, со своим телом. Или это просто картинка, которую тебе предлагают, чтобы ты посмотрел, перелистнул и пошел дальше. В этом смысл всего социального искусства: не в изменении какого‑то гипотетического общества, а на изменении каждого конкретного человека. В идеале театр всегда нацелен не на то, что происходит в абстрактном зале, а на то, что происходит с каждым конкретным участником, неважно зритель это или актер. И когда они объединяются — эффект гораздо больше.

Возвращаясь к вашему вопросу: сейчас отчуждение в консьюмеристском мире достигло запредельных высот, из‑за этого все выплеснулось наружу. Стало невозможно не замечать очевидные вещи, которые существовали всегда. В этом смысле человек не изменился, изменились его потребности. Произнесенные вслух, они стали более очевидны. И первым, кто это вскрыл, был Морено. Психодрама, с моей точки зрения, — это одно из лучших театральных изобретений на протяжении многих веков, но ее до сих пор относят лишь к области психологии.

На мой вкус сейчас очень много всего предлагается под видом изменения себя — в этом и состоит запрос общества, но реальных изменений не происходит. Кто может оценить: произошло ли что‑то под влиянием «Remote Moscow»? Может да, но на мой взгляд нет. Бродя с участниками проекта, я все думала: да, что же всё так поверхностно? Будь здесь художник, он бы резал аудиторию по‑живому, а здесь нам предлагают поиграть в терапию.

Если постановка побудила человека изменить что‑то в себе, если он больше не ходит в театр посмотреть, как другие люди дрыгают ногами и произносят нелепые тексты, которые не имеют к нему отношения, значит цель достигнута. Однако это может зафиксировать только конкретный человек и только в себе самом. Ни один художник не знает точно, что произойдет с каждым его зрителем, как отзовется его замысел. Но для меня любой творческий импульс, который дает искусство, это всегда терапия. Я все чаще отказываюсь идти в театр как театральный критик, чтобы просто посмотреть спектакль, который ничего во мне не изменит, написать об этом текст и получить за него деньги. Я хочу ходить в театр, который каким‑то образом меняет меня и мою жизнь. В этом смысле реэнактмент — это идеальный театр.