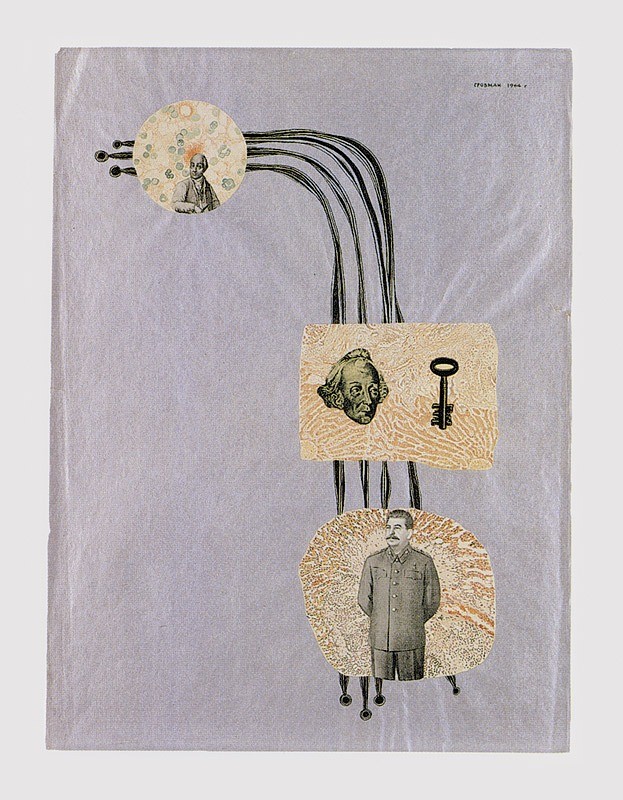

Михаил Гробман: «Надо создавать собственную среду»

Среди забытых и недооцененных далеко не все — жертвы режима и обстоятельств. Многие просто не желали бороться за свободу творчества. Приспособиться, забыть свой авангард, влиться в систему — это было проще, чем работать для себя, своего круга, в стол

В русском искусстве до начала ХХ века существовала благоприятная ситуация для «забывания» художников. Это было подражательное искусство, которое дало разве что красивые вещи. Художники учились у Запада, но Запад их не замечал. Разумеется, были единичные истории успеха — вроде Верещагина или Айвазовского. А поскольку художники не участвовали в мировой художественной гонке — и в плане рынка, и в плане каких‑то открытий, — они не оставались в памяти европейской культуры.

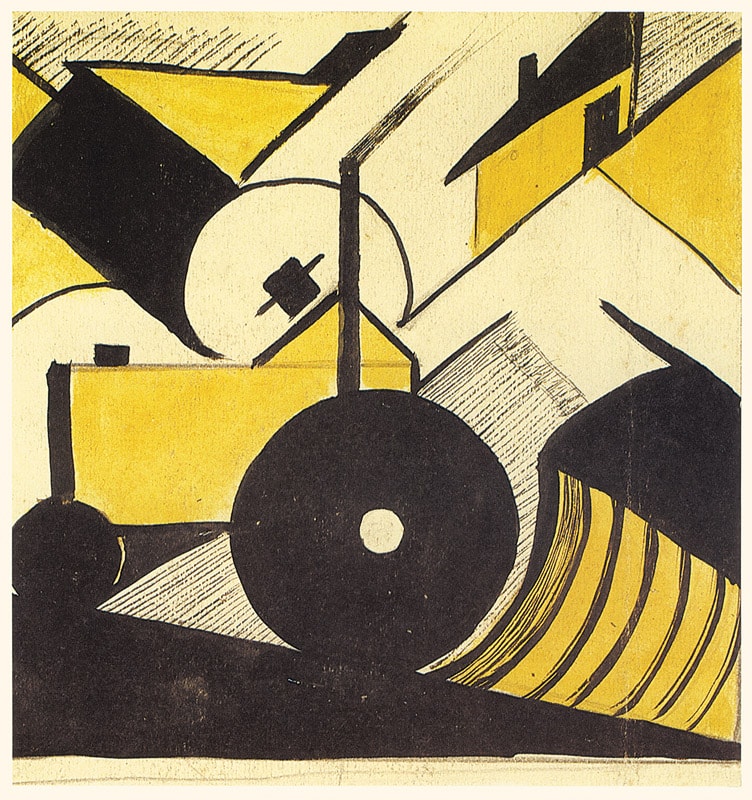

На международный уровень Россия вышла только с появлением авангарда. Это были художники европейского уровня, с европейской судьбой. Однако содержательный разговор с Западом продолжался недолго. К 1930 годам следы авангарда ещё были заметны, а потом всех этих художников забыли, даже Малевича.

Я рано стал заниматься поиском неизвестных художников и их произведений, хотя для этого не было особых возможностей — ни денег, ни времени, поскольку все мы активно работали. Но существовал большой интерес к открытиям забытых имён, и как только проходил слух о какой‑то находке, люди начинали тянуться и пытаться что‑то выяснить.

Забытые от страха

Авангардисты быстро пришли к власти в искусстве. И пока большевики утверждали свой порядок, им было не до искусства. А художники говорили, что они — тоже революция, но имели в виду, конечно, совсем другое. И революции эти были совершенно несопоставимы. Большевики вскоре поняли, что те, кто рисует бесполезные квадратики, не нужны новой власти. Искусство стало фактором пропаганды и обслуживания, а неприсоединившихся уничтожили или загнали в подпол. Их отрезали от искусства. Очень сильно напугали. Показывать авангардное искусство было нельзя, и уж тем более заработать на нём. Очень немногие продолжали делать то, что хотели. А в массе перепуганные люди перестроились, стали официальными художниками.

Большинство просто ушло назад, в «доавангард». Стали делать красивые вещи, дизайн, плакаты, иллюстрации. Но не в своём прежнем стиле — научились идти «верной дорогой». Большевики старались брать в лакеи наиболее талантливых. Система была построена так, чтобы художники сами следили за собой, чтобы там в цеху рисовали хорошо, красиво, грамотно, чётко, чтобы все были профессионалами. Чем точнее и правильнее нарисован человек — тем лучше. Тем более если это вождь, рабочий или колхозник.

Я встречал много художников, которые в 1920‑х делали очень интересные вещи, а в 1960‑х, когда уже кошмар был позади, и я уговаривал показать их старые работы, да и просто установить контакт — они отказывались, потому что были перепуганными. Такая история была с Юрием Васнецовым. Он показал мне «мишек» и «алёнушек». А из 20‑х что‑то? Вытащил одну, но углубляться не стал. Сказал, что не сохранилось: «Вот только это есть». Тоже и с Алисой Порет: когда попросил показать старые работы ответила: «Ничего нет!» А было полно работ, своих и чужих. Они боялись. Умирали, забывались. Потом уже были абсолютно никому не известны и не нужны.

Сейчас кое‑кто пытается говорить, что авангардисты были мерзавцы и обслуживали большевиков. Это враньё. Убийц среди художников не знаю. Были слабые люди — пошли на службу или спрятались. Но можно вспомнить, например, Анну Лепорскую: с одной стороны, делала советский дизайн, с другой — предана Малевичу. Несдавшиеся ученики Малевича — это была секта, туда мало кого допускали. Они вели себя как настоящие отшельники, преданные своему учителю и его идеям.

Но в общем, в результате уничтожения авангарда появилось много позабытых художников.

Самоубийцы

Никакого оправдания нет тем, кто делал говно просто ради того, чтобы заработать деньги. Они просто по собственной воле выходили из искусства, вырезали себя из системы художественной жизни. Вот, например, художница Рахиль Коган. После разгрома авангарда тихо преподавала в Мухинском училище. Постепенно она уверовала в советскую культуру, стала делать вещи не радостные, а правильные — заводы, рабочие… Когда она получила разрешение уехать в Израиль, надо было выбрать вещи «на вывоз». Целую ночь с дочерью-керамисткой они сортировали работы, и то, что не отобрали, — тщательно порвали. Взяли в эмиграцию большие листы с рабочими, обнажёнки — советские работы. Уничтожили — все геометрические работы, кубистические, всё, что так или иначе представляло интерес. Оставили для памяти штук 12 рисунков — прекрасные вещи. Я их выставлял несколько раз, но на отдельную экспозицию не хватало. Зачем уничтожили? Просто могли бы положить у института, студенты разобрали бы, повесили бы на стенах у себя — и это хоть частично сохранилось бы. А так — возник забытый художник. Художник был напуган и перестал верить в свой стиль, чистосердечно считал, что его работы никакой ценности не представляют. Точно так же Кибрик уничтожил все работы, сделанные в мастерской Филонова. А его ученик Алексей Смирнов уничтожил все работы, сделанные в мастерской Кибрика, — уже в 1960‑х.

При этом было много репрессированных художников, которые продолжали рисовать в лагерях. У них не было возможности это показать — ни пока они в лагере сидели, лет по пять-десять что‑то придумывали на клочках бумаги, ни вернувшись домой — даже если они смогли это как‑то сохранить, то прятали ото всех. Борис Свешников привёз кучу рисунков. Он не выпал из истории, но большинство — просто исчезло.

Второй авангард

Все художники второго авангарда были признанными. Художник был известен хотя бы среди друзей, которые знали, что он уже нечто совершил. В музеях наших работ, конечно, не было — все пути к публичному показу были закрыты. Поэтому мы делали квартирные выставки. Например, у Ильи Цырлина, который жил в коммуналке в Доме Шаляпина, около американского посольства. Вся его огромная комната была завешена нашими работами.

В 1960‑е увеличился поток людей, которые искали забытое. Начались показы в разных помещениях. Кроме того, устраивали экспозиции в научных институтах, молодых учёных интересовало наше искусство, они вообще развивались параллельно с нами.

Разумеется, мы все были разные, у нас были разные отношения, бывали ревность и борьба за место. Когда Эдик Штейнберг увидел работы Оскара Рабина — а сам он тогда ещё был импрессионистом, — то сказал: «Нет тут живописи». Там не было колоризма, который был близок тогда Эдику. Штейнберг не уважал Рабина как художника, но не подвергал сомнению принадлежность к группе — ситуация несколько парадоксальная. Но потом, когда Рабин стал известным, Эдик своё отношение подкорректировал, упоминал Оскара в ряду друзей.

Уровень признания всегда был разный. Рабин часто продавал работы, пользовался успехом у коллекционеров, а вещи Бориса Турецкого почти никто не видел. Но он не пропал: не так важно, что его знали несколько человек, важно — каких. У нас всегда существовал взаимообмен работами. Каждый мог поменяться с другим, взять работу, которая понравилась, и отдать свою. Володе Вейсбергу многие позировали, и он отдавал за позирование портрет.

Заграничная известность

Когда мы говорим о неизвестных и забытых, надо уточнить территорию известности — в Москве или в Нью-Йорке, в Москве или в Тель-Авиве. Кто‑то из уехавших совершенно забыт в России. Кто‑то никакой славы не приобрёл и на Западе. Куда отнести тех, кого не признали на Западе? Тем более, что таких большинство. Сразу приняли Кабакова. У меня выставка в Тель-Авивском музее открылась через полтора месяца после приезда. Очень быстро приняли Комара и Меламида: их работа повисла в Метрополитене, о них писали. Кстати, оказавшись в Нью-Йорке, Комар и Меламид стали всем объяснять, что художников в России нет, кроме них ни с кем иметь дела не стоит. И они там долго царствовали, пока не приехал Кабаков и не перехватил пальму первенства. А ссоры в семье — тактическая глупость. Своих надо хвалить. Если нет массы художников — будут смотреть странно: что ж за страна такая нетворческая? Только в общем потоке может появиться сила, с которой будут считаться западные кураторы. А один в поле не воин.

В Москве я занимал одно из центральных мест. Организовывал выставки, водил критиков к друзьям-художникам. И конечно, всегда возникали вопросы: почему этого взял, а меня нет? Получается, я многим мешал. Так получилось и с моим отъездом. Приехав в Израиль, я сразу же начал читать лекции в Тель-Авивском музее о втором русском авангарде, о своих друзьях. А им в это время было совершенно не до меня, я уже был не нужен. К тому же существовала полная изоляция. Даже если бы кто‑то хотел получить какую‑то информацию в Москве — это было трудно. Я посылал материалы о выставках, но в Москву мало что доходило.

Уже много позже, когда мои друзья оказались на Западе и могли свободно передвигаться, у меня проходила выставка в Бохуме. После открытия ко мне подходит куратор Петер Шпильман: «Ну, с такими друзями врагов тебе не нужно». — «А что?» — «Да, вот, Штейнберг спросил, зачем я вообще Гробману выставку сделал…» И это при том, что я в своё время ввёл Эдика в наш круг, сделал ему и Володе Яковлеву однодневную выставку в Союзе художников в Ермолаевском — важнейшую его выставку с работами лучшего его периода, середины 1960‑х, с толпой зрителей. Таких примеров — сотни. От наших художников можно охренеть.

Своя среда

История русского искусства второй половины ХХ века ещё не написана, её не преподают, молодёжь её не знает. Выставки так называемых нонконформистов (второй авангард — это мой термин) в большинстве случаев — ужасный торговый китч. При отсутствии преданных и понимающих русских искусствоведов русское искусство будут показывать на Западе в качестве экзотической маргинальности.

В Израиле я оказался далёк от проблем выживания художников. У меня был другой круг общения. Как‑то мы провели целый день, беседуя с Бойсом в его мастерской о еврейской мистике: он тогда всерьёз был занят этим, и я был глубоко погружён в тайны Сефер а-баир (Светлой Книги).

Очень скоро я понял, что передо мной два пути — вливаться в местную систему или отчаливать в Америку. Но я ни в коем случае не хотел попасть под влияние американского искусства — при всём к нему уважении, а уезжать тем более не собирался. Поэтому единственно правильный выход — создавать собственную среду. Меня интересовала не карьера в искусстве, а совсем другая конкретная история — исследование еврейского искусства, не заповедного, а именно современного, которое говорит кодами современного языка. И я создал группу «Левиафан», это было очень сложно. Но это — живая вещь. О нас много написано и много пишут. Создав эту среду, окружив себя друзьями и людьми, которые понимают меня, я просто создал новое израильское искусство. Что касается признания и забвения — те задачи, которые я перед собой поставил, были настолько грандиозные, что никто не верил, что из этого что‑то может получиться. Они правы были. Но забыли об известном лозунге «Будьте реалистами, требуйте невозможного».

Когда мы смотрим на художников забытых и полузабытых — уже ушедших или совсем стареньких, — которые сейчас вроде бы начинают вызывать интерес, то видим, что они никогда не искали и не находят себя. Каждому удалось что‑то сделать, но дальнейшего пути не было. Что такое открытие? Открытие предполагает за собой какие‑то следующие ступени, новые формы.

К сожалению, на сегодняшний день практически ни с кем из друзей по второму авангарду у меня нет ничего общего в искусстве. То, что я делаю сейчас, совершенно непохоже на то, что я делал раньше. Эти новые вещи неполиткорректны, их боятся. Для большинства людей и эта политика, и художественная форма — неподходящие. И сегодня у меня больше общего с молодыми художниками, чем с людьми моего поколения.

Борьба за новое искусство продолжается. Просто раньше она происходила в более замкнутом пространстве, а сейчас никуда не денешься — мы на общем поле. Это более сложная игра, и она происходит в новой ситуации — здесь совершенно иная ответственность.