Маленькие этюды Поленова

В многочисленных частных собраниях находятся маленькие этюды Василия Поленова. Возможно, как раз в силу небольших размеров они всегда выходили из поля зрения исследователей. Этюды написаны маслом на холсте, бумаге, дереве. Поленов писал такие «крохи» в разные периоды творчества, привозил из поездок и наклеивал на картон, заказанный у рамовщика Грабье. Эти маленькие работы сделаны быстро, на ходу. Вместе с тем их отличает вдумчивая уравновешенность. Вглядываясь в поленовские этюды, обнаруживаешь весьма тонкие моменты использования фактуры и других особенностей художественного материала в решении пленэристических задач.

В 1876 году Поленов возвращается из Парижа в имение родителей Имоченцы Олонецкой губернии. Он пишет там портрет сказителя Никиты Богданова (холст, масло; ГТГ) и ряд этюдов. В письме к Крамскому художник упоминает, что эти работы одобрил Репин, отметивший, что в сравнении с ними парижские вещи «без натуры писаны». Мотив этюда с изображением прислоненных к бревенчатой стене дуги и колеса телеги (1876) практически повторен в портрете Богданова, где служит фоном. В этюде все сосредоточено на внутренней жизни вещей, ненавязчивом и идущем в глубину контакте с малым предметным миром. Этот этюд — наиболее ранний из известных нам примеров использования Поленовым приема, названного Аллой Лужецкой удачным «для передачи дерева в отделке и обстановке интерьеров, в световых полутонах позолоты» в серии этюдов кремлевских теремов и соборов (1877, ГТГ). Евгения Львова обращает также внимание на маленькие этюды внутренности болгарской хижины (1877, ГРМ), где мастерски использованная золотистая поверхность дерева «вместе с тонкими градациями серых и серебристых оттенков цвета интерьера создает впечатление мерцания света». Действительно, найденный Поленовым прием хорошо подходил для решения интересовавших его новых, пленэристических задач. Игра объединенных цветом дерева холодновато-серых и розовато-коричневых оттенков скреплена открытой встречей красного (дуга) и серо-стального (окованное железом колесо). Вещи удобно, словно отдыхая, прислонились к бревенчатой стене. Тяжесть предметной материи существует, но словно гасится в легкой фактуре этюда, в которой переданы мягкая воздушность пространства, атмосфера исходящего от дерева покоя.

Холст, масло. 6,9 × 21

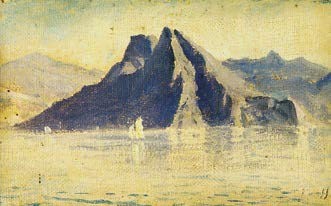

У Поленова в работах второй половины 1870-х годов значимую роль играют приглушенные серые, серо-голубые, серебристые оттенки. Именно они создают «воздух». В тонкослойной живописи произведений этих лет часто обыгрывается просвечивание серо-жемчужного грунта или авторской прокраски дерева или бумаги. В «Облаках над морем» даже легкий нажим кисти дает почувствовать серо-жемчужную поверхность бумаги. Сближая краски с ее тоном и цветом, Поленов ищет тонкость серо-голубых градаций. Снежная белизна облачных островков погружает взгляд в далекое пространство над пасмурным морем. Матовость дневного света напоминает об уроках Алексея Боголюбова, рядом с которым Поленов работал на пленэре в Вёле. Приём просвечивания негрунтованного дерева или серо-жемчужного грунта позволяет художнику писать в достаточно светлой гамме, выйти из круга темных этюдов, которые он делал в Имоченцах в начале 1870-х годов.

Главная интригующая задача поленовских этюдов 1880-х — уже не серо-голубой воздух, а солнце. В одном из писем Поленов называет запечатленные им в 1882 году Восток, Тивериаду, Назарет «этюдами солнца». В них он целиком отошел от прежней сдержанной гаммы. «Прекрасно чувствуя солнце, — отмечает рецензент „Санкт-Петербургских Ведомостей“ (1885), — г. Поленов пишет планами чрезвычайно определенными, чередуя лиловые тени с ярким светом чрезвычайно гармонично. На иные из его этюдов больно смотреть — так сильно отражаются лучи от раскаленных белых стен». Для привычного к полутонам глаза непривычна светосила открытого зеленого цвета в этюде «Бельяны (арабская деревня)» (1882). Этим он выделяется даже среди других вещей палестинского цикла, приобретенных Павлом Третьяковым с Передвижной выставки 1885-го года. В быстром этюде единый темп движений кисти выражен более явно. Небо написано протяженными горизонтальными мазками — почти во всю длину работы. Вверху кисть, меняя направление на диагональное, неплотно закрывает чуть просвечивающий легкий коричневый подмалевок. Так удается передать в горизонтальном этюде ощущение высоты неба, струящихся в нём воздушных потоков.

Холст, масло. 9,3 × 14,9

Солнечность отличает также «Этюд правой руки, держащей палку». Он написан в 1884 году в Риме. Поленов работал в мастерской на Виа Маргутта. «Терраса солнечная, — писала жена художника

Яркость, чистоту палитры Поленов усилил в этюдах второй палестинской поездки (1899). Они светлее работ цикла 1882 года. Выделяется белое, соединяющее светлые краски — голубое, зеленое, розовое, желтое. Цветовая гамма особенно нежна. «И откуда это Василий Дмитриевич берет такие яркие краски, совсем этого нет», — сетовал его спутник по путешествию А. Киселев. Если в этюде руки или изображении глинобитных построек арабской деревни Бельяны солнечный свет характеризует скульптурную объемность форм, то сейчас он уже более связан с пространством, чем с поверхностью предметов. Этюд горной тропы в окрестностях Тивериадского озера «Дорога из Капернаума в Вифсаиду» появился в конце апреля 1899 года. Он был использован для пейзажного фона картины «Возвратился в Галилею в силе Духа». Центральный мотив — белая тропа, уходящая вглубь, — смотрится ярким пятнышком рассеянного света. Эффект свечения белого создает оставленный по краям пятна незакрашенный грунт, а также способ наложения краски — ее немного «рытой» поверхностью. Учитывается и зернистость холста — более крупного плетения, чем в «Бельянах». Световой акцент объединяет мотивы пейзажа, подчеркивает целостность изображенного мира.

Несколько сумрачный «Берлин» (1907) набросан быстрыми касаниями, словно зарисован кистью. Выделяется глядящий на зрителя темно-синим крошечным пятнышком проем арки. Маленькая лессировка вишневым цветом сбивает его темноту, показывая воздух как границу света и уходящей в глубину темноты арки.

В поздних этюдах Поленова — еще большая прозрачность растворенного в пространстве света. «Греция» (1911) написана в манере, напоминающей акварельную. Легкие лессировочные касания кисти сохраняют тон белого грунта, остающегося

открытым на большой части холста. Свет пейзажа не контрастный, а спокойный, хрустальный.

Многие этюды, созданные в поездке 1911 года по Франции, Испании и Греции, фиксируют мимолетное впечатление света и цвета. Их отличает сила красочного единства, свободное дыхание цветового пятна, открытость динамичных движений кисти. По словам Н. В. Поленовой, Василий Дмитриевич «считал, что только в маленьком этюде можно поймать момент освещения, времени дня». В «Деревьях на закате» (1911) живо схвачено ощущение вечерней прохлады, горящих на верхушках крон солнечных лучей. Кисть с легким нажимом втирает краску, усиливая бархатистость цветового пСяетрнгае. йАКсокчоклиьнзящие движения, лишь заде-