Кровоизлияние в МОСХ, или Хрущев в Манеже

«Кровоизлияние в МОСХ» — так втихомолку называли тогдашние остряки события, связанные с посещением Никитой Хрущевым выставки «30 лет МОСХа» в Манеже 1 декабря 1962 года. Скандал, устроенный первым секретарем ЦК КПСС, тяжело отразился на всей культурной жизни страны, привел к нелепому расчленению современного искусства на официально признанное и подпольное («другое», как его деликатно называют нынешние историки). Не удивительно, что отголоски этого погрома дошли до нашего времени и продолжают вызывать общественный интерес. Но мало кто помнит сейчас саму выставку. Не ясна нынешнему читателю и атмосфера времени, которая порождала тогдашние реакции разных людей, и прежде всего — участников, активных и пассивных, — на эти события. Вот почему есть смысл еще раз об этом рассказать, привлекая по возможности достоверные и в большей части ранее не использованные документы. В их свете и сами события — посещение руководством страны художественной выставки (что вовсе не было в те времена в обычае) и его «внезапный» гнев — выглядят вовсе не случайным. Это был, видимо, очередной ход в игре, хорошо подготовленный теми, кто был заинтересован именно в таком ее исходе. Нижеследующий текст — отрывки из готовящейся книги воспоминаний.

Старое и новое

Громкий скандал, связанный с визитом Хрущева, к сожалению, заслонил собой смысл и значение самой выставки — ту роль, которую она могла сыграть (а отчасти, вопреки последовавшей шумной кампании, «проработкам» и травле талантливых художников, и сыграла) в воскрешении отвергавшихся прежде художественных традиций, в возвращении зрителю многих забытых произведений 1920-х и 1930-х годов, ставших с тех пор классическими; наконец, в творческом самоопределении целого поколения художников.

Предполагавшийся каталог выставки издан не был, без сомнения, в связи с тем же скандалом. Состав колоссальной экспозиции, за исключением нескольких, ставших тогда одиозными, вещей, помнится смутно даже теми, кто бывал на этой выставке и в целом представляет ее себе. Поэтому современный историк Рой Медведев (правда, не историк искусства) нашел возможным отозваться о ней в своей книге «Хрущев» с необоснованным пренебрежением. Он счел ее «не слишком большим событием в культурной жизни столицы», не вызвавшим у москвичей «заметного интереса». «Здесь можно было познакомиться с картинами официально признанных и известных художников», — пишет он, перечисляя несколько имен, как раз из ряда наиболее официальных.

Это несправедливо.

Мою память очевидца, встретившего в свое время выставку с молодым энтузиазмом, как открытие, сегодня могут подкрепить сохранившиеся, к счастью, гранки каталога.

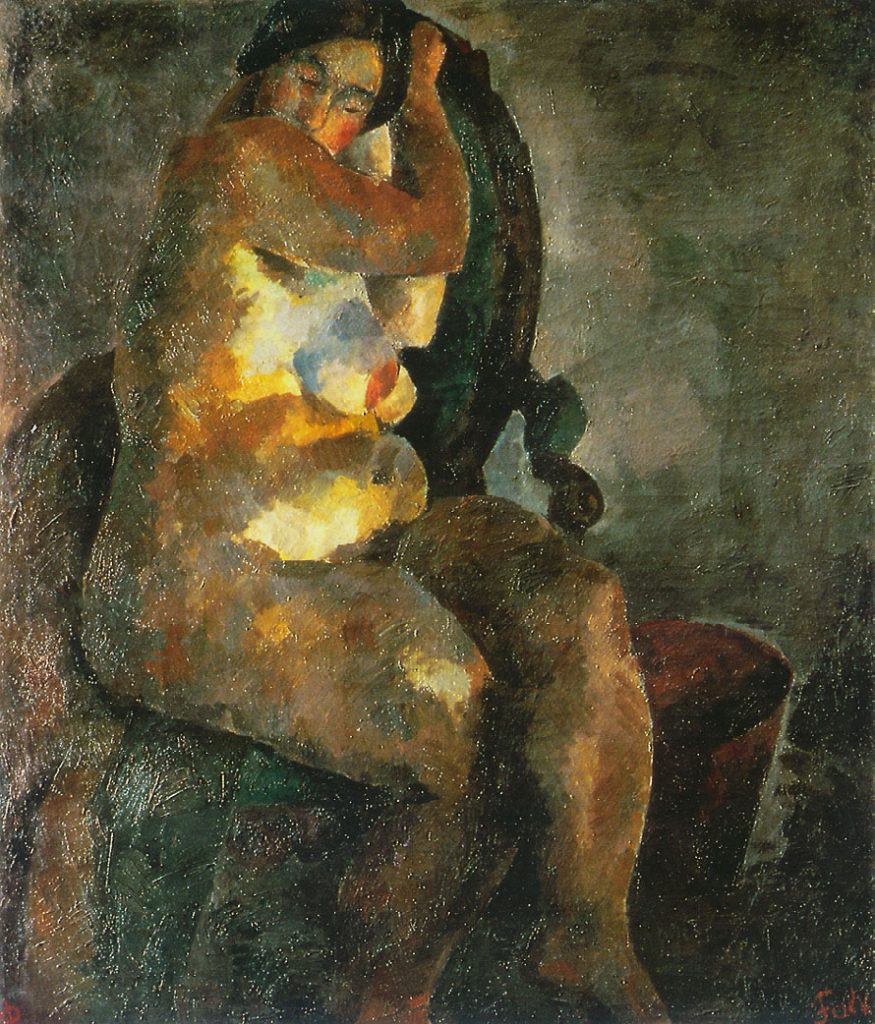

Выставка была ретроспективной, и ее историческая часть гораздо смелее и шире, чем, скажем, советский отдел в тогдашней экспозиции Третьяковской галереи, представляла ранние этапы развития советского искусства. При этом составители позволили себе выход за хронологические рамки истории своего Союза, показав и произведения 1920-х годов, десятилетиями не извлекавшиеся из запасников, прочно забытые зрителями. Многие картины именно после Манежа вошли в экспозицию Третьяковки, были осознаны как классические. Среди них — «Шарик улетел» Сергея Лучишкина, «Аниська» Давида Штеренберга, «Вузовки» Константина Истомина. Красиво и мощно звучали удачно выбранные работы Петра Кончаловского. Семью холстами разного времени, начиная с «Обнаженной» 1922-го года, был представлен Роберт Фальк. Открылись замечательные мастера, вовсе неизвестные, даже по именам, не только широкой публике, но и нам, молодым искусствоведам, — Юрий Щукин со своим гротескным «Аттракционом», Александр Щипицын… В скульптурном отделе были широко представлены Александр Матвеев, Сарра Лебедева. Важны были несколько скульптур почти тогда не известного Дмитрия Цаплина.

Очень был богат историческими открытиями и графический отдел. Официальная история советского искусства, еще слабо поколебленная со времен Сталина, когда утвердились ее догмы, рушилась на глазах, ее нужно было иначе писать, по-другому показывать в музеях. Вот почему защитники привычных путей так стремились дискредитировать выставку.

Не меньшим событием было и дружное выступление на выставке молодого поколения художников. И дело даже не в том, что они показали не знакомые еще зрителю произведения («Геологи» Павла Никонова, «Материнство» Аделаиды Пологовой и др.).

Многие их работы уже успели пройти через выставки. И все-таки эта молодежь впервые так полно и широко демонстрировала свои возможности и стремления, утверждала самостоятельность своего пути в прямом соревновании и со старшими современниками, своими учителями, и с теми уже ушедшими мастерами, на чей опыт они, через головы прямых педагогов, предпочитали опираться. Мне запомнилось такое наглядное сопоставление, в пределах одновременной видимости, холстов «суровых» Павла Никонова, Николая Андронова — с большим и ярким полотном Александра Дейнеки «Улица в Риме», для нас тогда тоже новым и неожиданным. Здесь было, что сравнивать, и о чем подумать.

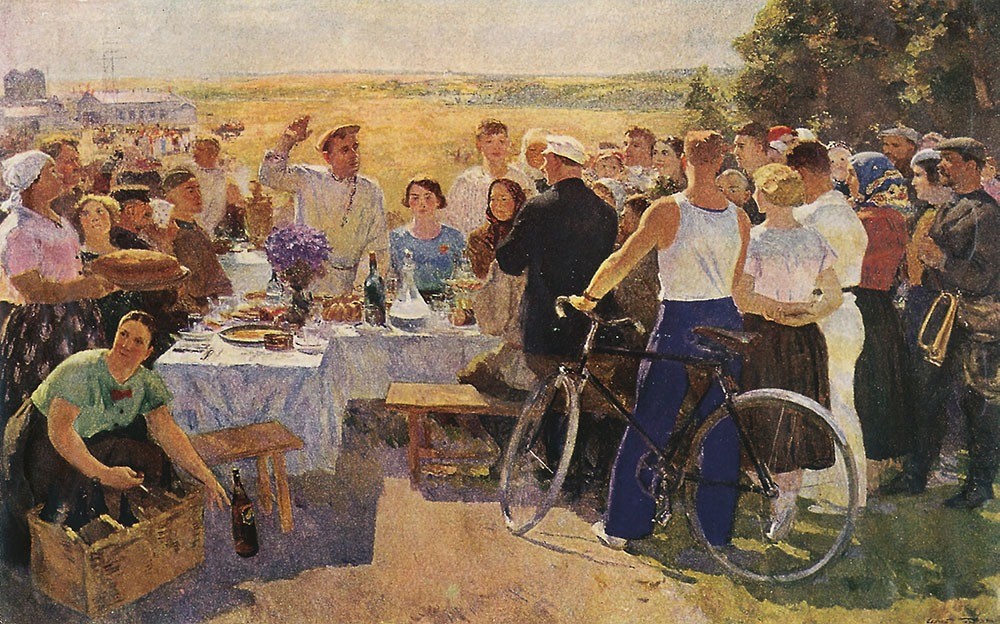

Культурным событием выставка стала сразу же, до того, как к ней было привлечено скандальное внимание. Проявило к ней интерес телевидение, что тогда было еще, пожалуй, редкостью. Телевизионную экскурсию по Манежу вел Алексей Гасте — молодой критик, острый и решительный, не склонный к компромиссам. Он выделил, как забытый шедевр, штеренберговскую «Аниську», резко отозвался о фальшивой идилличности «Колхозного праздника» Сергея Герасимова, официально признававшегося шедевром социалистического реализма.

Дискуссии postfactum

На возбужденную атмосферу художественной жизни того времени существенно повлияло еще одно событие, не связанное непосредственно с выставкой. В конце того же ноября 1962-го года состоялась трехдневная конференция, организованная Институтом истории искусств и посвященная остро стоявшей проблеме «традиций и новаторства». Состав приглашенных был очень широк, участвовали видные деятели всех видов искусств, от живописи до кино, и накал дискуссионных страстей был чрезвычайным.

Основной доклад «Новаторство в искусстве социалистического реализма» на пленарном заседании конференции сделала Нина Дмитриева. Весьма доброжелательно встреченный большинством участников, он был сгустком новых эстетических идей и тенденций «оттепельной» эпохи. Дмитриева сопоставляла нападки критиков на смелую молодежь с тем, как в свое время осуждали молодого Пушкина и Чехова, Врубеля и Маяковского. Она утверждала историческую необходимость новаторства и его содержательность — воплощение в нем характера целой эпохи, новых взглядов на вещи, иного мировоззрения и мироощущения. Между тем «форма это и есть реальное бытие содержания», новое приходит в конфликт с традиционной поэтикой, перекраивает стилистику искусства. Творчески активное отношение к форме — выразителю миропонимания — противоположно установке сталинских времен, когда «живописцам рекомендовалось всячески остерегаться живописности; скульпторам — пластичности»

Докладчица призывала не рассчитывать на «смиренное, ручное новаторство». Оно вырастает в борьбе, взрывая устаревшие представления. Высокую оценку получила у нее выставка «30 лет МОСХа» и тенденции молодых живописцев: «особая суровая сдержанность, почти программное отрицание хоть бы малейшего оттенка сентиментальности, умиления или назидательности»; то, что, изображая смелых людей трудной жизни, эти художники не боятся в них «грубого», но «чувствуют их внутреннюю значительность — таких, как есть, неприкрашенных, угловатых». Неизбежные в те времена оговорки, противопоставляющие «истинное» новаторство «ложному», особенно «буржуазному» абстрактному искусств, у идеологически обязательные в официальном докладе, видимо, были еще искренними. Наша передовая теория не была тогда готова принять мировой художественный процесс со всеми его крайностями, отказаться от грубо политизированных оценок художественных направлений. Однако, Дмитриева решительно отделяла от этого «лженоваторства» таких мастеров, как Леже, Брак, Пикассо.

Смелый по тем временам доклад Нины Дмитриевой был аккуратно уравновешен докладом Юрия Колпинского о традициях. Академически добротно сработанный, он был вполне охранительным по установкам.

Говорилось о необходимости чтить традиции, в том числе и советского времени — 1930-х и 1940-х годов, — так как все лучшее в тогдашнем искусстве осуществлялось «вопреки» культу личности (но с характерной оговоркой - «кроме архитектуры». Ведь здесь традиция сталинских десятилетий была еще в 1954 году подвергнута Хрущевым с чисто экономических позиций разгромной критике), и о неприемлемости традиций «антинародного» авангардизма и футуризма.

Дискуссия на конференции оказалась необычайно бурной. Защитники соцреалистической традиции и сторонники реального обновления искусства сошлись лицом к лицу и впервые в столь многочисленном собрании высказали друг другу не без полемического задора, свои аргументы. Общественный резонанс имело острое выступление Михаила Ромма против погромных тенденций возглавляемого Всеволодом Кочетовым журнала «Октябрь». Его стенограмма ходила позже по рукам.

Лев Копелев вспоминает о своей стычке на этой конференции с Серовым: «Председатель Союза художников Владимир Серов, самодовольный, раболепный царедворец, ругнув культ, сразу же с привычной яростью набросился на формалистов-абстракционистов, которых, мол, „содержат империалисты“. Я с места возразил ему напомнив о гитлеровских расправах с модернистами. Он в ответ заявил, что не ожидал в этой аудитории услышать врагов советского искусства; и тогда многие заорали, затопали, так что ему пришлось уйти с трибуны».

На следующий день Копелев выступал сам, защищая свободу творческих поисков, в том числе и абстракционистских. «Планировать новаторство и давать установки, каким оно должно быть, это тоже дурная традиция, — говорил он. — И не надо под предлогом борьбы против „ложного“ новаторства и формализма никого запрещать, загонять в подполье, нужно раз и навсегда запретить запреты». Общий дух дискуссии определялся именно такими выступлениями. Противники, которых, разумеется, было немало, лишь оборонялись.

Что касается изобразительного искусства, то крайние точки в дискуссии на соответствующей секции были отмечены выступлениями художника Евгения Кацмана и искусствоведа Георгиия Недошивина.

Кацман обрушился на организаторов выставки в Манеже за показ работ Павла Кузнецова и Давида Штеренберга. Опытный полемист, он эффектно сочетал комплименты докладчику Нине Дмитриевой с неприятием ее позиции: она выступала «очень умно, очень талантливо, очень эрудированно. Видно, что она много читает… Так вот, уважаемая Нина Александровна, Вы умная и талантливая, но Вы не правильная (смех)». Для Кацмана «новаторство — в содержании». В доказательство этого выдвигается повесть Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Только что опубликованная с соизволения Хрущева, она в этот момент на устах у всех: и у «левых», и у «правых»…

Кацман против «неправильных людей», хлопавших Дмитриевой «долго и упорно», против «штеренберговщины» в Манеже, где, по его мнению, истинные произведения — в закоулках — «лишь бы отчитаться перед МК партии». Существует, по словам Кацмана, «очень хитрая концепция» искусства двадцатых, которую он приписывал Рафаилу Кауфману, Александру Каменскому и Дмитрию Сарабьянову. Они восхищаются искусством этого времени «минус АХР» (одним из руководителей и идеологов этого общества и был Кацман). Почему как черт о ладане, боятся искусствоведы говорить об АХРе? Потому что там господствовала «эта основная проблема, о которой всегда говорил Ленин — содержание». Затем он цитировал записку Ленина, просившего отыскать «надежных антифутуристов», и жаловался, что его заметку об этом «положил под сукно какой-то негодяй…""Если бы провели в жизнь указание Ленина своевременно, то не было бы такой выставки, как „30 лет МОСХа“. Искусство бы многого достигло».

Недошивин, демонстративно просивший продлить Кацману время для выступления, потому что его точка зрения «такая, которую мы вряд ли еще услышим. Нужно, чтобы она была высказана до конца», в своей речи был на этот раз гораздо решительнее, чем неделей раньше, когда выставку в Манеже горячо обсуждали московские искусствоведы. Очевидно, боевой дух конференции захватил осмотрительного критика.

По мнению Недошивина, «суровость» молодых художников может быть односторонней, но «раньше было слишком много ландрина, еще и сейчас бывает». Стоя рядом с картиной Василия Ефанова с какими-то улыбающимися девицами (секция заседала в залах академической выставки), фальш и мертвенность которой представляли отмечавшийся многими выразительный контраст экспонатам выставки в Манеже, критик рассуждал о «лицемерии чувств» культовой живописи: «Когда что-то говорил Сталин, должно было быть ликование». «Запорожцы» у Репина хохочут от души, у Хмелько — делают вид… Андронов и Никонов знают, что с художника спросится — за искренность, а не за выписанность. Девушка в"Плотогонах"Андронова смотрит невеселыми глазами. Но «если бы она улыбнулась… она улыбнется, но не так, как эта гнусная лицемерка» — восклицал он, чуть не тыча кулаком в холст Ефанова.

Манежная выставка то и дело возникает в дискуссии, на пересечении взглядов и позиций, дает аргументы в принципиальных спорах. Различные точки зрения на нее, а через нее — на пути развития искусства и в прошлом, и в будущем — выявились вполне определенно. Противоборствующие силы четко размежевались. Страсти были накалены, и стороне, явно проигрывающей свободную дискуссию, появление на выставке deus ex machina — соответствующим образом заранее настроенного Хрущева — оказалось остро необходимым. И кому-то удалось и пригласить его, и настроить.