Казимир Малевич и византийская литургическая традиция

Как верили в Византии, задача иконы состоит в том, чтобы служить посредником между земным и невидимым мирами; в том, чтобы захватить предстоящего и втянуть его в иную духовную реальность, расположенную за плоскостью доски. Профессор университета штата Огайо искусствовед Мирослава Мудрак доказывает в своей статье, что работы Казимира Малевича построены по тому же самому принципу — причём обращение к литургической практике и сопоставление себя со священнослужителем было для него вполне осознанным

Византийский Христос есть символ,

Иисус же современного живописца… не более чем буквален.

Морис Дени, «Определение неотрадиционализма» (1890)

В своём ретроспективном эссе «Неопримитивизм», написанном в 1913 году, художник и теоретик Александр Шевченко (1882—1948) подвёл итоги переходного периода, начавшегося в первое десятилетие ХХ века. В эти годы в самосознании русских художников совершился настоящий переворот: они начали отдаляться от западной академической традиции с тем, чтобы открыть и переосмыслить собственные культурные и эстетические первоисточники, не последнее место среди которых занимало византийское наследие i . Центральное положение в этой традиции принадлежит православной церкви — храму искусств и площадке, где совершаются литургические обряды. Всеобъемлющий эмоциональный опыт обращения к Христу, запечатлённый на фресках, иконах и в церковном убранстве, подкреплялся живым диалогом между верующими и духовенством; годовой цикл служб в сельских церквях был неотъемлемой частью жизни, главным событием для душ и сердец православных верующих. Не менее захватывающими были церемонии, проводимые вне церковных стен и связанные с идеей духовного обновления (в особенности во время Пасхи или освящения вод реки Иордан на Крещение), когда множество людей сходились вместе, объединённые общей верой. Независимо от того, ежегодные ли это церемонии (двунадесятые праздники, например), регулярные воскресные ритуалы или те, которые совершаются изо дня в день, структура литургии и внутренняя согласованность всех действий для участников праздника остаётся неизменной, давая прихожанам возможность приобщиться к литургическому символу Воскресения в установленной издревле форме. Тяга к примитивизму, которая восходила корнями к упрощённым формам византийской иконографии и искренним проявлениям крестьянской набожности, определила путь художника-модерниста Казимира Малевича (1878—1935) i . Неопримитивизм подтолкнул его к тщательному изучению простой сельской жизни и, в частности, той страсти, с которой совершались богослужения: «Через иконопись я понял эмоциональное искусство крестьянства… которое я всегда любил» i , — утверждал художник.

Никаких предположений о религиозных воззрениях самого Малевича в этой статье нет; напротив, моя цель здесь — показать, как византийский литургический символизм с его коллективной выразительностью определил уникальную роль Малевича как художника нового времени, которую он наполнил духом православия, привнеся в неё характерную для древних иконописцев идею призвания, а также тему воскресения. Когда Малевич провозгласил: «Я преобразил себя в нуль форм» («Бог не скинут: искусство, завод, фабрика»), — в его словах эхом отозвался византийский пасхальный рефрен «Смертию смерть поправ», обозначив усвоенное им восточнохристианское мироощущение, которое и будет определять вершинные достижения искусства Малевича — от символизма к супрематизму и далее за его пределы.

<…> Хотя отец его был поляком, а сам Малевич крещён в католичестве, православные убеждения матери расположили его к живой искренней вере простонародья. Крестьяне, в большинстве своём необразованные, заучивали молитвы, приходя раз за разом на церковные службы. Они читали наизусть все тексты Божественной литургии, не изучая при этом специально богословия или основ вероучения. Коллективная вера в восточном христианстве проявлялась в символизме стиха «Елицы во Христа крестистеся», исполняя который прихожане свидетельствуют об уподоблении Богу посредством таинства крещения: «Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». Малевич запечатлел этот момент в своей неопримитивистской картине «Крестьянки в церкви» (1911), изобразив, как набожные прихожанки налагают на себя крестное знамение (в соответствии с восточной православной традицией, держа три пальца вместе и завершая знак креста на левом плече). Этот молитвенный жест смиренного покаяния, когда каждый верующий телесно «облекает» себя в веру, со всей очевидностью подтверждает общую веру в искупительную жертву, принесённую Христом. Трижды совершённое крестное знамение обозначает жертвоприношение, которое совершают верующие, и является доказательством духовной вовлечённости всех прихожан в то единство, которое и ставит своей целью литургия. Центральными в этом процессе «облачения в веру» являются две идеи восточнохристианской традиции. Первая связана с представлением о пыле страданий (неслучайно этимологически близким выступает тут слово «страсть») — когда верующий в экзальтации и / или исступлении доходит до экстаза. Пример тому — мученичество и страдания Христа (Страсти Христовы), которые одновременно являются и процессом, и свершением обещанного. Вторая — идея общинности и соборности, имеющая отношение к церковному собранию или к обществу в целом; эту тему Малевич исследует в своих символистских фресках.

Рай на земле

На эскизе фрески «Торжество неба» Малевич изобразил бесполую фигуру с раскинутыми руками и закрытыми глазами, с нимбом, сияющим над головой, и закрывающей шею ризой — она появляется из облака за горизонтом и парит над землёй, будто родившись из небесного свода. Божественная фигура заключает в объятия всё пространство работы, обхватывая три группы персонажей по одиннадцать осенённых нимбами фигур, расположенных на эскизе непосредственно под распахнутыми дланями. Небесное видение занимает центральное положение на эскизе: в выстроенной художником композиции оно парит над толпой и заполняет пространство с боков и сверху, иллюстрируя тем самым фрагмент православной вечерни, восходящий к тому, как Моисей описывает сотворение земли: «Благослови, душа моя, Господа! Господи, Боже мой! Ты дивно велик, Ты облечён славою и величием; Ты одеваешься светом, как ризою, простираешь небеса, как шатёр; … делаешь облака Твоею колесницею, шествуешь на крыльях ветра. Ты творишь ангелами Твоими духов…» (Пс. 103). Заключённая в божественные объятия толпа движется внутри композиции Малевича, воспроизводя уникальную атмосферу византийского богослужения и искренне претворяя на земле небесную «литургию ангелов» («Херувимскую песнь»). Эту идею Малевич наглядно передаёт пластикой облаков, приглашая зрителя стать частью «материи небес», как определил её Юбер Дамиш, и позволяя ему приобщиться к «исступлённому восторгу и вдохновенному потоку», которые создают образы клубящегося пара i . Более того, именно эта проекция (по Дамишу) психологического содержания на способ изображения облака декларирует взаимосвязь между небесным и мирским, вторя учению Отцов Церкви и высвечивая традицию патристики. Святитель Григорий Палама (1269—1359) раскрывал слияние земной и небесной литургий на примере пророчества Исаии, узревшего окружённый ангелами престол Господа. В литургической практике эта идея закрепилась в тропаре шестого гласа из Триоди Постной и в торжественном вечернем псалме «Да направится молитва моя, как фимиам, перед лице Твоё», который поют во время Литургии преждеосвященных даров.

Точно так же символично, что во время обеих этих литургий призываются ангелы. В «Херувимской песни» мы обнаруживаем, что ангельское войско таинственно изображается людьми — священнослужителями, входящими в алтарь со Святыми Дарами, и тем самым подчёркивается человеческая составляющая Троицы в искупительном акте. То, как святой Герман описывает церковь — «святое небо, в котором живёт и обращается небесный Бог», — относится и к композиции «Триумфа небес» Малевича.

<…> В 1918 году богослов и философ Павел Флоренский определил всеобъемлющую природу церковного ритуала как «синтез искусств», вовлекающий в себя осязаемое и физическое посредством непрерывности движения i . И в самом деле, возбуждённые мазки Малевича в «Торжестве неба» — визуальный аналог и эмоционального подъёма, вызываемого распевом «Херувимской песни», и одновременного веяния опахал у алтаря во время освящения даров. Трепещущие взмахи вдыхают жизнь в праздничное убранство храма, материализуя божественные энергии внутри церковного тела, соединяя небесное и земное в неистовом порыве веры. Непрерывные каждения объединяют зрение и запах в непосредственном переживании литургии. В своих воспоминаниях Малевич называет это «ароматом» образа, приводя в пример сильный опьяняющий запах весенних цветов на выставке «Голубой розы» 1907 года и, в соответствии с теорией синтеза искусств, уподобляя аромат восприятию цвета: «в произведениях не было видно краски материала, здесь были пятна разных форм, которые издавали, подобно цветам, ароматы» i . В первой части (проскомидии) византийской литургии в алтарной части храма курится фимиам, и аромат его заполняет всё пространство. Здесь священник принимает на себя обязанности приносящего жертву и готовит себя к празднованию литургии. За иконостасом, скрытый от глаз прихожан, он готовит дары, кадит ладаном жертвенник и вполголоса читает: «Покрый нас кровом крылу Твоею». В первый раз он выходит из святилища к прихожанам после открывающих литургию литаний (Малый вход); затем ладаном кадят, когда священник читает вслух молитву, в которой просит Бога, чтобы все небесные чины и сонмы ангелов и архангелов, служащие славе Божией, присоединились к нему, рабу Божьему, и всем верующим, и они вместе восславили Божью благость. По сути, символический акт курения благовониями означает визуальную дематериализацию физических объектов — ведь дым клубится, скрывая пространство церкви; и те же призрачные эффекты сопровождали «Голубую розу» — знаменитую выставку 1907 года. Работы Малевича не были включены в эту важнейшую экспозицию, которая могла бы крепко увязать его идеи с русским символизмом; но, несмотря на этот отказ, его рисунки оказались близки метафизическим поискам и религиозным стремлениям Мориса Дени и ранним «Наби».

Художник как священнослужитель

<…> Работы Малевича постоянно возвращаются к принципу вовлечения и соучастия зрителя, исконному для христианской литургии. Уравнивая призвания художника-творца и деревенского священника, Малевич ищет способ умиротворить беспокойный земной мир, переживающий колоссальные социальные потрясения, указывая ему тот путь, которым верующие направляют свои силы к духовному обновлению. Малевич верил, что его зрители, преображённые духовными практиками, смогут острее чувствовать окружающую их реальность и, как следствие, будут вправе переустраивать общество. Исходя из этих задач, Малевич переживал свою миссию художника-авангардиста как принесение себя людям, направляющее их к искупительному модернизму, основанному на риторике светского утопизма.

Диалог с публикой в свойственной ему манере Малевич продемонстрировал в интригующем «Автопортрете» (1907), выполненном в тот же период, что и эскизы фресок. Кажется, художник на картине кивком головы подзывает зрителя к себе; на лице его читается вопрос о собственном художественном призвании, о том, имеет ли он право на эту миссию. Напряжение, отразившееся на лице Малевича, вызвано неуверенностью, вполне ли он понимает смысл свершающихся вокруг него событий; он балансирует на тонкой грани, не будучи убеждён в своём месте в происходящем. Художник смотрит на зрителя, как будто подзывая его, и на время отделяется от фонового пространства картины, создавая промежуточное, пороговое пространство, где совершается несмелое ещё соприкосновение художника-авангардиста с его аудиторией.

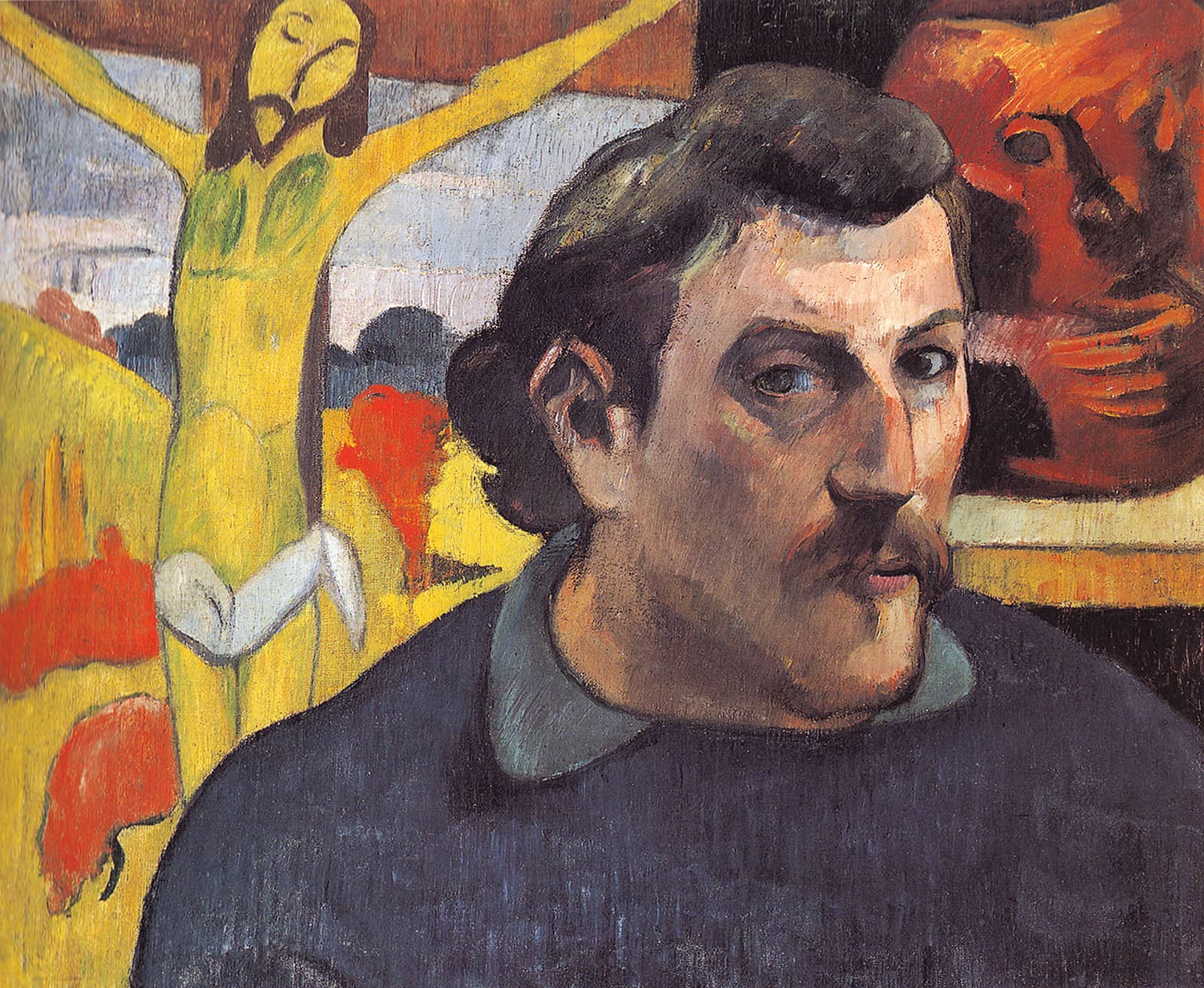

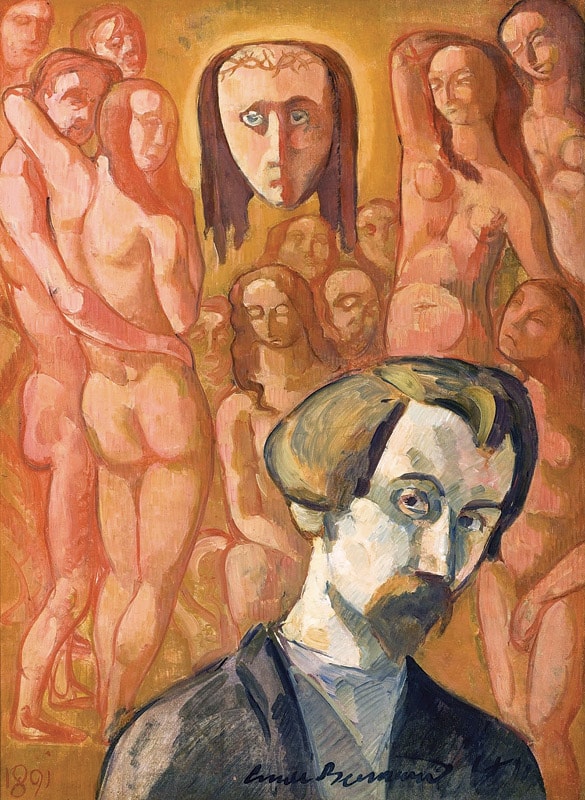

Взаимоотношения с обществом, особенно завязанные на ритуальные или религиозные практики, исследовал Поль Гоген, чей символизм и перенял Малевич. «Автопортрет с жёлтым Христом» Гогена (1890) изображает исполненного сомнений художника на фоне одной из наиболее значительных его картин: распятого Христа, выполненного в зеленовато-жёлтых тонах i . Подобно смирению православного церковнослужителя, «отложившего всякое житейское попечение», просящего во время возношения святых даров, чтобы Господь очистил душу и сердце его от совести лукавой и удостоил его священнодействовать и сподобил быть принесённым дарам сим чрез него грешного и недостойного раба, портрет Малевича демонстрирует преходящую тревогу того, кто сам себе назначил своё призвание. Портрет, по всей видимости, был создан на основе в ещё большей степени «Символического автопортрета» (1891) Эмиля Бернара, иногда называемого «Видением»; там французский символист иронически изобразил самого себя на фоне Адама и Евы в компании святых избранников, предстоящих истерзанному лику Христа в терновом венце, чьи очертания слабо проступают в верхней части работы. Используя, как и Бернар, бледно-жёлтый тон для передачи сияния, Малевич вовлекает аудиторию в зрительный контакт тем же способом — посредством лёгкого наклона головы своего персонажа, в точности как до этого Гоген, изображавший себя сторонним наблюдателем бретонских религиозных обрядов (например, в «Видении после проповеди»); оба художника-символиста вполне осознанно представляют себя одновременно участниками и свидетелями происходящих вокруг событий. Погружённый в свои размышления молодой Малевич изображён с жёстким взглядом и растрёпанными волосами, бородой и усами; на мгновение отвлёкшись от совершающейся позади него церемонии, он ловит твой взгляд, чтобы заставить всмотреться пристальнее и затянуть вглубь своего пространства. Такое зрительное взаимодействие прочитывается во всей картине: художник выступает в двух ипостасях — как актёр и как наблюдатель, представая действующим лицом и одновременно свидетелем свершающегося таинства.

В отличие от других фигур на картине, у Малевича над головой нет нимба; но гораздо сильнее из толпы прочих персонажей его выделяет «облачение», обусловленное его светской профессией: рабочий халат художника перехвачен на шее широким свободным ярко-красным галстуком, который, кажется, живёт собственной жизнью. Под галстучным узлом художник пишет кириллицей начальные буквы своего имени (как кратко обозначались имена святых на византийских иконах) «К-М-А-Л», сокращая его так, чтобы фамилия ассоциировалась со словами malarz или маляр, означающими «художник» на польском и украинском языках соответственно. Его бородатое лицо и прямой взгляд отсылают к традиционным иконописным изображениям Отцов Церкви, в первую очередь темноволосого длиннобородого святителя Василия Великого и лысеющего, но с короткой бородкой святителя Иоанна Златоуста — как раз авторов литургии византийского обряда. <…>

Столь откровенные отсылки к святоотеческим иконам закрепляли самопровозглашённый статус Малевича как художника, получившего призвание свыше. Избирая для себя традиционную для российской религиозной культуры роль иконописца («богомаза»), он опирается на указание Василия Великого, что именно человек получает предназначение стать Богом. Разумеется, в отличие от священнических одеяний Отцов Церкви, рабочий халат и яркий, живой и чересчур крупный бант Малевича свидетельствуют о светском статусе изображённого. И тем не менее очень показательно, что на самом первом своём автопортрете, написанном в период работы над эскизами к фрескам, Малевич предстаёт, пусть символически, в облике служителя церкви, дьякона, священника, художника и богомаза (или даже Бога?). Он задаётся вопросом о своём призвании; суровый взгляд портретируемого обращён и к своему создателю (то есть самому художнику), и к зрителю с апофатическим вопросом: кто я такой?

С самых ранних своих работ Малевич всё больше воспринимает себя как художника-провидца. Изображая себя в соответствии с церковным каноном — плоско и фронтально, в противопоставлении религиозному собранию на заднем плане, — Малевич всё глубже погружается в философский самоанализ, который будет занимать его и в последующие десятилетия. На первый взгляд образы райского сада и языческие мотивы на эскизах к фрескам далеки от византийского канона, который в полную мощь будет использоваться в рамках неопримитивизма. И в самом деле, эти работы совершенно иного толка, нежели последующие «иконические», приведшие, по мнению многих, художника к супрематизму. Завершив этот цикл, Малевич всё чутче откликается на вызовы современного ему неопримитивизма и вплотную подходит к византийской иконографии. Эта тенденция в его творчестве рождается вместе с «Автопортретом» (1910—1911, Государственная Третьяковская галерея), который резко контрастирует с ранним автопортретом 1907 года и напрямую отсылает зрителя к византийской традиции и образу Спаса Вседержителя. Вновь интерпретируя византийскую иконографию, Малевич делает художника помазанником Божьим, наделяя его священным статусом иконописца — того, кто возвеличен среди всего окружения (хотя прочие фигуры на этом полотне представляют довольно дерзкую и распутную сцену). Несмотря на то что в итоге Малевич ставит в один ряд своё художественное призвание и миссию Вседержителя или Христа Спасителя, примитивизирующий автопортрет 1910—1911 годов исполнен интуитивных отсылок к живописи фовизма, в результате чего грубое подражание византийской манере рождает почти плотскую чувственность, которая отсутствует в иконах в принципе и практически не встречается в ранних работах Малевича. Построенный по принципу Спаса Нерукотворного — то есть изображения, созданного не человеком, — автопортрет предлагает совершенную композиционную гармонию и осевую симметрию, которая задаёт противостояние между статичной фронтальной плоскостью и полными витальной энергии средним и задним планами, предвосхищая будущие пространственные эксперименты Малевича уже в рамках его пансофийского супрематизма.

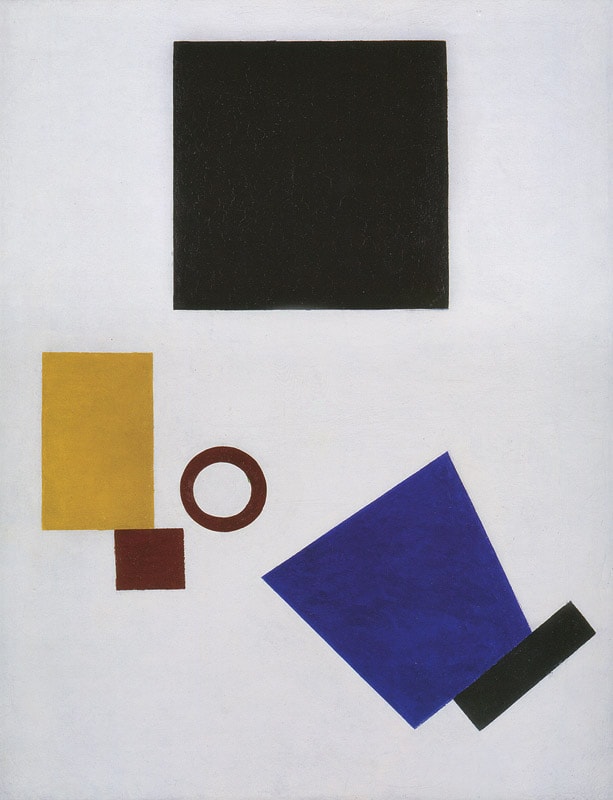

Имитация элементов иконописи составила лишь короткий период биографии Малевича. Например, супрематистский «Автопортрет в двух измерениях» (1915) можно сопоставить с мозаичными изображениями Отцов Церкви, проведя определённые параллели между их формальными элементами: синяя трапеция и чёрная полоса упрощённо представляют элементы епитрахили (длинной ленты из облачения православного священника), повторяя её общие очертания, переведённые в супрематистскую форму; белая плоскость холста эквивалентна золотому фону иконы, схематично переданному вертикальным жёлтым прямоугольником. В этой символической отсылке к извечному всепроникающему свету божественного бытия чёрный квадрат передаёт всемогущество предмета изображения (равно как и его расположение на иконе), являясь знаком присутствия, но не воспроизводя его физическую форму; синяя диагональ повторяет лацкан пиджака Малевича, а красный квадрат соответствует красной одежде художника (метонимией узла красного банта с прошлого автопортрета становится красный круг). Особенности человеческой фигуры, сжато переданные супрематистской манерой, являются своего рода аналогом «кенозису» — божественному самоуничижению Христа через вочеловечение, через «уничтожение» внешних физических особенностей и индивидуальности модели, которая предстаёт как очищенная от всего наносного сущность — как это сделано в «Автопортрете в двух измерениях». В нём переданы лишь очертания кристаллизованного и дистиллированного духа. Как и более ранний автопортрет Малевича, эта работа соотносится со структурой византийского духовного наследия, где художник-иконописец принадлежит церковной общине и выполняет своё предназначение в соответствии с общими целями. Вместе с прихожанами он участвует в общей литургии. Автопортрет Малевича 1907 года, с его собранными воедино угловатыми формами, напоминает византийские изображения всех святых или ангельского войска, где фигуры, сгруппированные бок о бок тесными рядами, обрамляют образы Иисуса и Марии; так же они предстают и в изображениях Страшного суда. Торжественность их поз передаёт предчувствие и упование грядущего преосуществления Святых Даров в таинстве причастия, где как кульминация литургии свершается смерть и воскресение Христово.

Весна священная

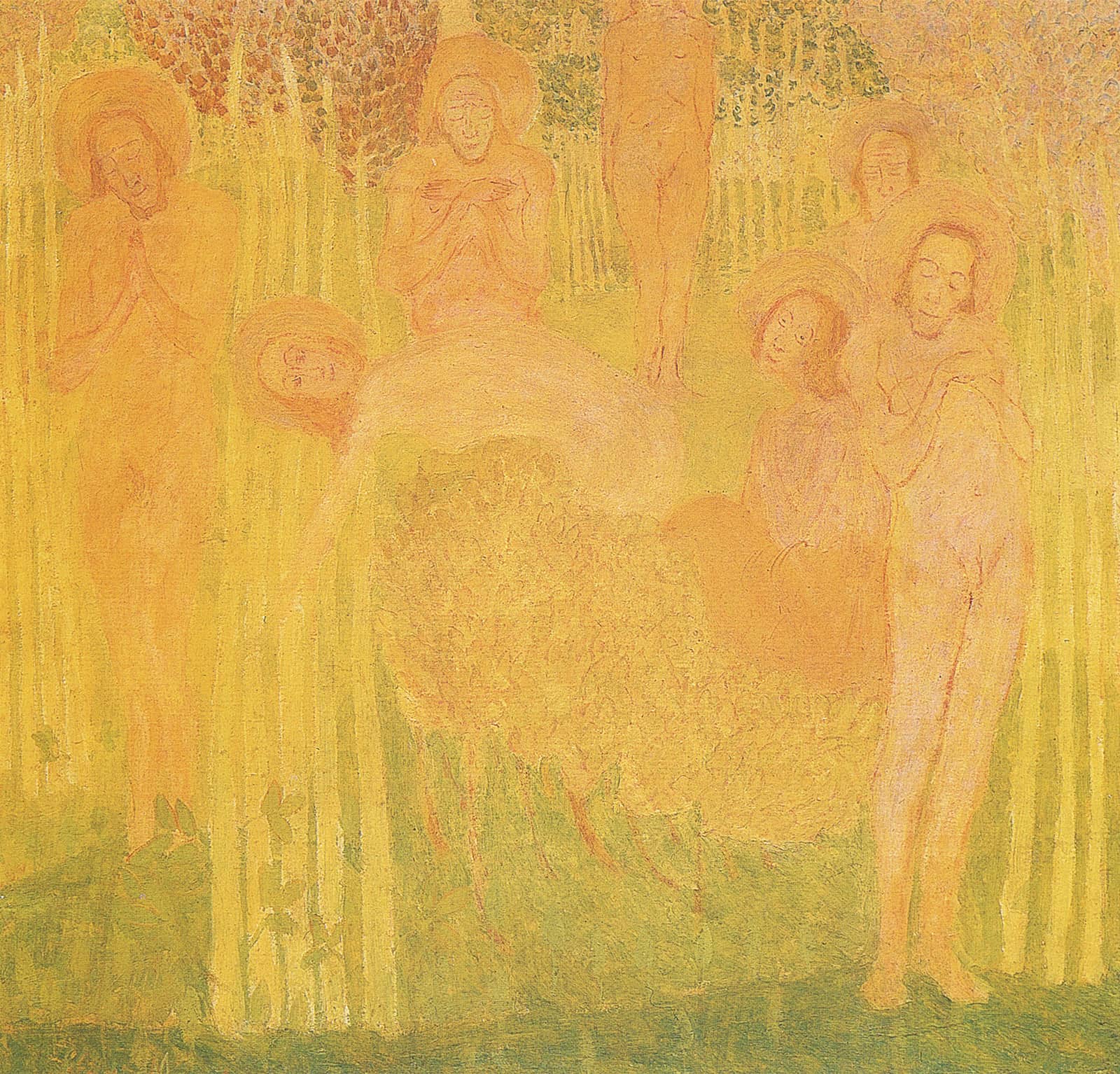

Как «Торжество неба» наводит на мысли о всеобъемлющем символизме церковного собрания, так другая провидческая фреска из «Жёлтой серии» 1907 года передаёт атмосферу «священной весны». Метафора пробуждающейся весны — центральная для всего фрескового цикла; она прямо соответствует сквозной теме возрождения и духовного преображения. Мягкий эротизм женских форм в этой композиции — одновременно языческий и христианский; эти фигуры балансируют между андрогинностью и вечной женственностью — и вместе с тем отсылают к богородичной жертвенности. Изображение передаёт пасхальные настроения, что даёт возможность проследить связь искусства Малевича с церковным празднованием Воскресения Христова. Например, в этой работе без названия художник изображает семь фигур в зарослях тонких, высоких и гибких деревьев, обрамляющих покрытую зеленью лесную поляну. Узкие полоски цвета, обозначающие тонкие стволы деревьев, отсылают к декоративными элементам fin de siècle и создают композиционное единство в соответствии с «принципом повторов», введённым символистами. В сердце этой композиции — безжизненное тело, поддерживаемое ветками кустарника. Окружающие склонились над усопшим в молитвенных позах, образуя сцену трагической утраты. Одни из скорбящих скрестили руки на груди, другие соединили ладони вместе, третьи опустили руки по обеим сторонам тела, как молятся православные. Укрытая полотном фигура обозначает, что перед нами — акт жертвоприношения. Можно предположить, что изображение исподволь отсылает к Евхаристическому Агнцу или же воскресению Лазаря. Бородатый мужчина слева и коленопреклонённая женщина с длинными волосами на среднем плане, скорее всего, представляют Марию и Иосифа или (если не обращать внимания на их гендерную принадлежность) отсылают к образам Марии и Марфы из сцены воскресения Лазаря. Цель художника состоит не в том, чтобы строго следовать устоявшейся иконографии. Скорее, он стремится изобразить литургическое представление искупительной жертвы, опять же в ритуале приготовления проскомидии (искупительный агнец), о котором говорилось выше.

Также сцена отсылает к иконографии «вознесения Девы Марии» и / или «положения во гроб», воспроизводя византийский мотив «бдения у гроба», которое называется греческим словом koimesis («погружение в сон») и также обозначает погребальное ложе или пограничное состояние между жизнью и смертью, упоминаемое в византийской заупокойной ектении. Главная тема этой части богослужения — это молитва в знак почтения к пограничному состоянию, в котором находится усопший и где «нет ни боли, ни скорби, ни стенания».

Это состояние, однако, — лишь временный покой; он не продлится вечно, поскольку рассвет (то есть второе пришествие) уже близится. Подтверждение тому — Первое послание к Фессалоникийцам апостола Павла (Фес. 4:13—17), читаемое во время заупокойной службы: «И мёртвые во Христе воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». В чине отпевания (глас второй) той же службы будто звучит описание этой работы Малевича: «Вот какова наша жизнь — это подлинно цветок, это дым, это роса утренняя». «Пришествие» Христа описывается тут как в новозаветных текстах — триумфальной процессией Небесного царя, грядущего на облаках небесных с силой и славой великою (сравните это с «Торжеством неба» Малевича): «Ибо придёт Сын Человеческий во славе Отца Своего с Ангелами» (Евангелие от Матфея 16:27) как «молния исходит от востока и видна бывает даже до запада» (Мф. 24:27) i . Спокойная мечтательность, в которую погружены персонажи Малевича, передаёт содержание и пафос этих библейских строк, наполняющих надеждой души и сердца православных во время литургии.

Утверждая новое

На выставке «0,10» в 1915 году супрематистские работы Малевича — подобно фресковой живописи в церкви — заняли всё пространство галерейных стен. Развешанные в кажущемся беспорядке изображения на деле стали декларацией уникального и всеобъемлющего художественного опыта. Точно так же, каждая композиция из цикла фресок Малевича представляет собой отдельный трансцендентный символ, причём представлены они были без той линейной последовательности, которая характерна для яруса праздничных икон православного иконостаса. Целью Малевича не была последующая продажа отдельных работ. Его наброски составляют целостное произведение, посвящённое темам творения, жертвоприношения, воскресения и спасения; подчёркивающее искупительную — эсхатологическую — составляющую литургии, сулящую спасение и воскресение души и тела в новой преображённой форме (Фил. 3:21). Содержание византийской литургии, которое задало тон раннего фрескового цикла Малевича, также составило основу мессианских идей «УНОВИСа» — «Утвердителей нового искусства» (1918), кружка учеников и последователей Малевича, участники которого воплощали концепцию коллективного творчества внутри своей общины. Все «Утвердители» декларировали единство взглядов и стремились обратить других в свою веру. В знак единства новобранцы УНОВИСа вместе со своим лидером (пастырем) Малевичем вышивали маленькие чёрные квадратики на своих рукавах. Как во время праздничных процессий иконы выносят из православной церкви, ученики Малевича выходили на улицы, чтобы обратить горожан в свою веру. И хотя членов этого объединения было немного, их общность уравнивала их с церковными служителями, которые занимаются катехизацией неофитов.

<…> Многие обнаруживают в искусстве Малевича буквальную параллель между земным и божественным, называя его «Чёрный квадрат» «модернистской иконой», наделённой всеми обязательными атрибутами иконы православной. Тем не менее нигилистический период алогизма Малевича и последовавший за ним антиматериалистический, беспредметный подход супрематизма, которые, надо отметить, составляют наиболее радикальные проявления творчества Малевича, скорее, кажется, дают неверное представление о его работах как об искусстве трансгрессивном и, по сути, антииконографическом. И в самом деле, многие отмечали, что иконоборческий «Чёрный квадрат» 1915 года смотрелся лишь как «памятник незаконченному проекту» i . Однако из разбора ранних символистских работ Малевича видно, что это всего лишь веха на его пути. С первых своих опытов в русле символизма Малевич погрузился в философскую проблематику. Отвергнув импрессионизм с его светским отношением к земному бытию, захваченный символистскими идеями отсутствия границ во времени и пространстве, Малевич пытался реализовать собственное преображение в вечности. Непрестанно искавший абсолютной и чистой формы бытия, художник жаждал наступления неведомого мира, очищенного от всякой скверны искупительной жертвой. Поглощённый мыслями о трансцендентном будущем, о реальности высшего порядка, где абсолютная власть будет передана художнику, Малевич, пусть и не без оговорок, соотносит художника-творца с абстрактным, непостижимым Богом.

К 1915 году увлечение Малевича литургическим ритуалом прошло стадию эклектичного неопримитивизма и переросло в художественную философию футуризма, который стремился к вневременному искупительному опыту, соприкасаясь тем самым с эсхатологическими воззрениями восточного христианства. После революции 1917 года, когда Ленин поставил задачу идеологического просвещения масс и привлёк для этого художников-авангардистов, Малевич как самопровозглашённый визионер естественно вписался в амплуа проводника (творца) будущего совершенного мира. Его обязанности по сути были теми же, что и у дореволюционного священника: он должен был последовательно и с осторожностью направлять мирян, ведя их вперёд, к «новой (революционной) вере». Затем, в 1927‑м, Малевич вернулся к своему увлечению символизмом, к выражению коллективного трансцендентного, декларировав новый подход к живописи, который он называл «супранатурализмом» — стиль, формальными живописными чертами которого стали плотные линии и эмансипированный цвет. Эта фигуративная живопись обращается к духовным поискам теперь уже сквозь призму аскезы отцов-пустынников. Тут вновь, как и в символистских работах, Малевич вводит в своё творчество элементы восточного мистицизма с отсылками к индийским рисункам из пещер Аджанты. Супранатурализм воскрешает идею здорового крестьянского отношения к жизни, ценности их близкого к земле бытия. Придавая предмету своего изображения монументальный характер, Малевич наделяет его метафизическими свойствами, изображает того же «сверхчеловека, застывшего в священническом жесте» i , что и в пещерах Аджанты. Через супранатурализм Малевич объединяет византийское и символистское, древнее и современное, восточное и западное, не приглушая внутренний конфликт между трансцендентным содержанием и реалиями, как культурно-конфессиональными, так и социально-политическими. Поразительная суть и ни на что не похожая форма бытования Малевича в искусстве — будь то его символистские фрески, супрематические или супранатуралистские работы — приводят зрителя на шаткую границу между мирским и религиозным пониманием мира; подлинное восприятие его эстетики есть процесс погружения в себя на сверхсознательном уровне.

С цикла фресок 1907 года начался собственный путь Малевича к нравственному совершенству. Художник верил, что искусство удержит его на новом философском вираже, и его убеждения остались неизменными не только в изобразительном творчестве, но и в сочинениях, где его эстетические воззрения находились в широком русле модернистских установок. Многие увидели в его поздних изображениях крестьян, которых Малевич лишал выразительных черт и помещал на покинутой, бесплодной, выжженной земле, своего рода капитуляцию перед консервативными вкусами сталинского режима, но в контексте всего творческого пути Малевича им разумнее придать куда более глубокий смысл: это апофеоз его веры в трансцендентное и искупительное начало не только для самого художника, но и для его коллективного зрителя, продолжение темы, которую он начал разрабатывать ещё в процессе раннего изучения православных и византийских корней богослужения.

Задаваясь вопросом о судьбе человека и первоосновах бытия, Малевич в итоге находит ответ в простоте, с которой церковная община — столь близкая ему среда — соблюдает религиозные обряды: «Я ищу Бога я ищу в себе себя… Я ищу Бога ищу своего лика, я уже начертил его силуэт и стремлюсь воплотить себя… И разум мой служит мне тропинкою к тому, что очерчено интуицией» i . В его творчестве, наделённом одновременно универсальным и личностным характером, присутствует гибридность, которая проистекает из слияния эзотерической «восточной» культуры (включая заимствования из дальневосточного искусства, где избегалось изображение человека) и современных западных течений (символизма). В итоге возникает что‑то вроде идеалистического эффекта, характерного для всего византийского искусства в целом. <…> Телеологические воззрения Малевича могут не иметь формального сходства с церковным каноном, но вместе с тем его творчество, как и византийское искусство, выстраивает визуальную систему, чья подлинная цель — преображение зрителя.

Опубликовано с разрешения Koninklijke Brill, Нидерланды

Перевод Ольги Нетупской