Из «Серии бесед» Ханса Ульриха Обриста. Илья и Эмилия Кабаковы

Куратор Ханс-Ульрих Обрист составляет многотомную серию книг из своих бесед с главными художниками современности, но свой разговор с Кабаковыми он предложил сначала опубликовать на русском языке в юбилейном номере художника. Вопросы Обриста вроде о чём-то факультативном или о конкретных проблемах, затронутых в конкретных работах. Но из них вдруг вырастает беседа об Утопии творчества, обо всём нереализованном в жизни и о самой жизни как о нереализованном проекте

Илья и Эмилия Кабаковы

Российские художники, живут и работают в США. Илья Кабаков — один из самых известных в мире представителей московского концептуализма, с 1988 года работает в соавторстве с женой Эмилией, которая начинала карьеру в качестве куратора и арт-дилера

Ханс-Ульрих Обрист

(р. 1968, Вайнфельден, Швейцария). Куратор, критик, историк искусства, директор лондонской галереи «Серпентайн»

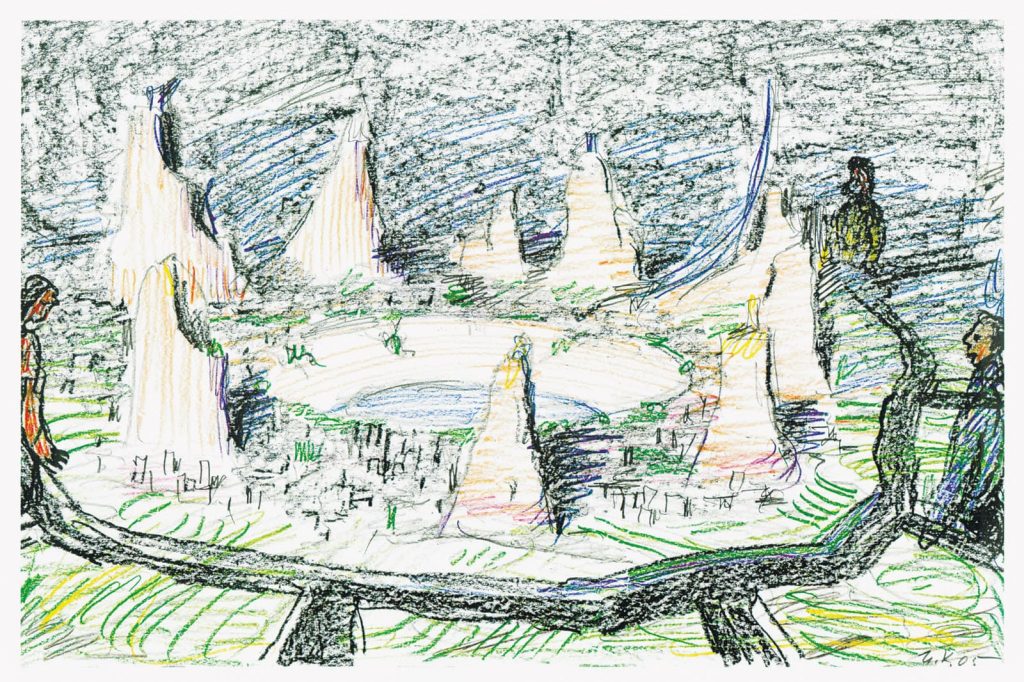

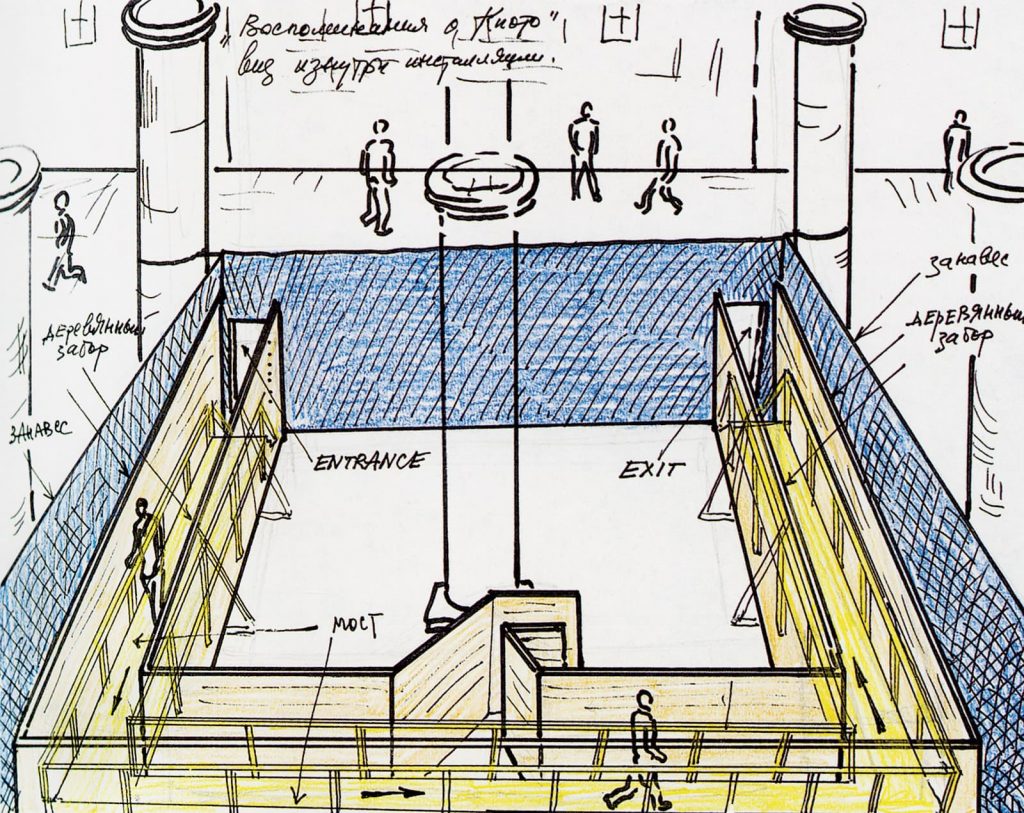

Илья Кабаков: Замысел этого проекта, действительно, связан с многочисленными утопиями, которые всем известны, — Кампанеллы, Томаса Мора, утопией урбанистических городов… Идея каждой опирается на правильную социальную организацию общества и на правильную организацию вообще. Это означает, что если разумно расположить здания, экономические районы, транспортные артерии и системы вентиляции, наступит прекрасная жизнь. Однако там нигде не учитывается вертикальная жизнь человека, то есть обращение к возвышенному, к звёздам, к религиозным ценностям, — только горизонтальная. Между тем устройство древних городов обязательно предусматривало встраивание сакральных и ритуальных элементов: в первую очередь, конечно же, храмов, которые занимали центральное положение. Жизнь, впрочем, показала, что находясь в центре города, храм неизбежно теряет свою сакральность и постепенно становится частью бытового существования города, недаром в те же синагоги быстро затекала торговля. И всё это приводит к десакрализации храмов и общей банализации, приземлению жизни города.

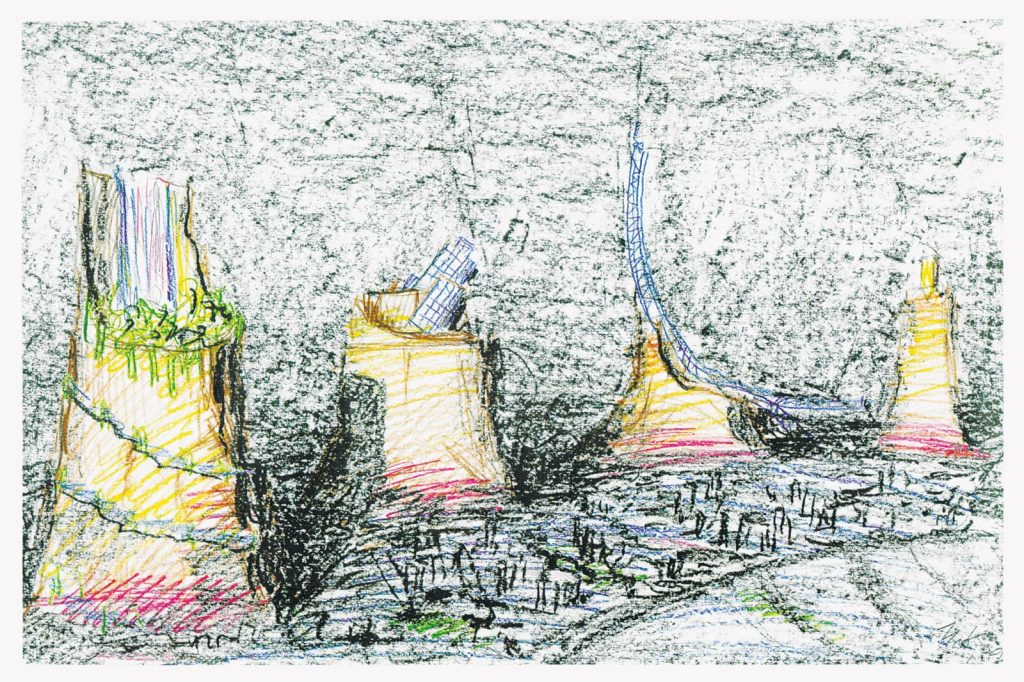

Наш проект предусматривал такое построение города, где вертикальная и горизонтальная части разделены так, чтобы находиться в разных плоскостях. Город обязательно должен иметь сакральное пространство, но по отношению к повседневной среде оно располагается на другом уровне. Вот мы и придумали такой фантастический город, который, конечно, существовал в прошлом, как и всё прекрасное. И тот момент, что наша утопия оборачивается не в будущее, а именно в прошлое, здесь очень важен. Свой город мы называем Манасом, это чуть‑чуть связывает его с Шамбалой. Всё пространство составляют два уровня: банальный повседневный и горный. В горах находятся все сакральные учреждения. Связь с космосом, с ноосферой, с другими цивилизациями. Всего на этом уровне восемь объектов, которые участвуют в сакральной жизни. Моделью такого вертикального разделения служат, конечно, Афины с Акрополем, поскольку каждый, кто поднимался на священный холм, терял связь с бытом и банальностью.

Над нашей моделью мы построили такой же город, только в небе. Существует предположение, что настоящий полноценный город возможен только в том месте, где над ним будет нечто подобное, отражающее или мотивирующее его существование внизу. Есть прекрасный художественный образ Иерусалима Небесного, который, может быть, находится над Иерусалимом земным. Русские церкви тоже строились в тех местах, где был духовный столб или вертикальный поток энергии — именно этим потоком света и духа определялся выбор места.

Эмилия Кабакова: В истории известны эксперименты, когда градостроители пытались соединить эти два уровня, как, например, Корбюзье. Я бы сказала, что и при советской системе делались попытки смешать высший и низший уровни существования. Подобные эксперименты имели место и в литературе: например, Ефремов описал общество будущего, в нём жили совершенные люди, которые не заботились о повседневной жизни, только о высоком. А вот братья Стругацкие по отношению к будущему настроены были весьма пессимистично, поскольку всё рано или поздно оно растворяется в мечтах.

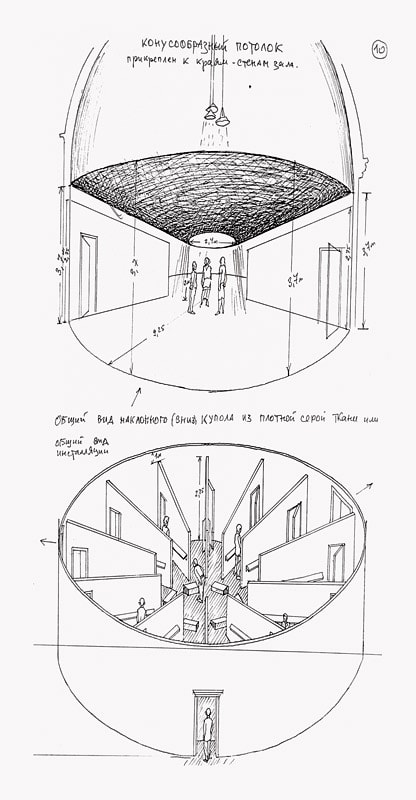

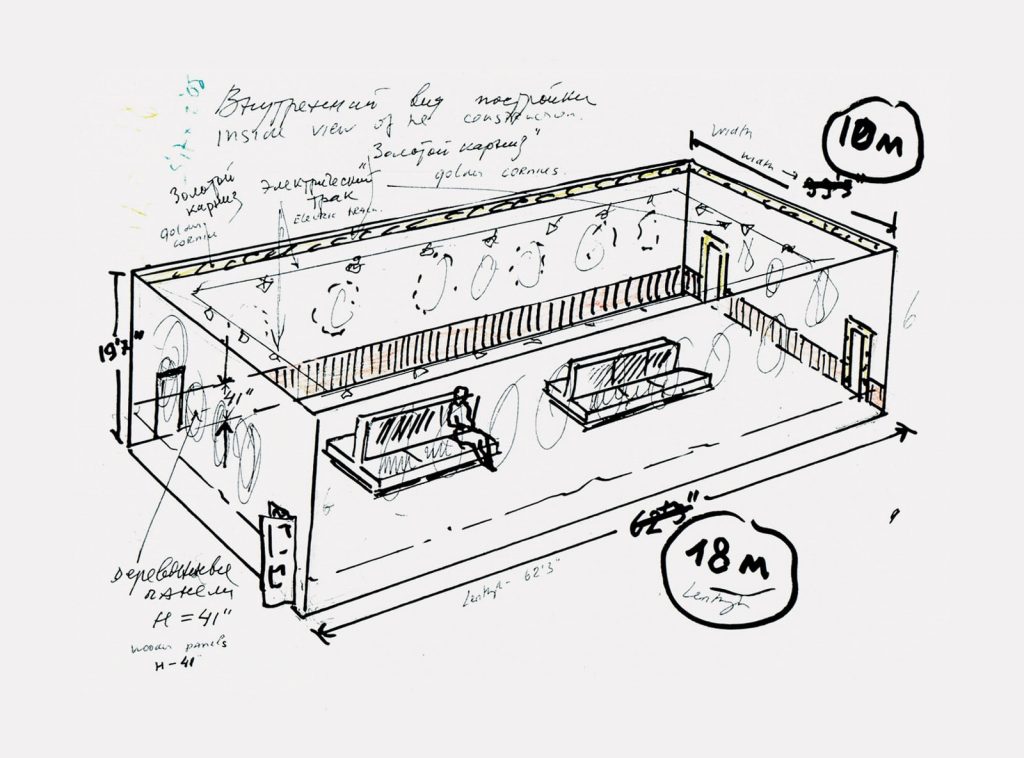

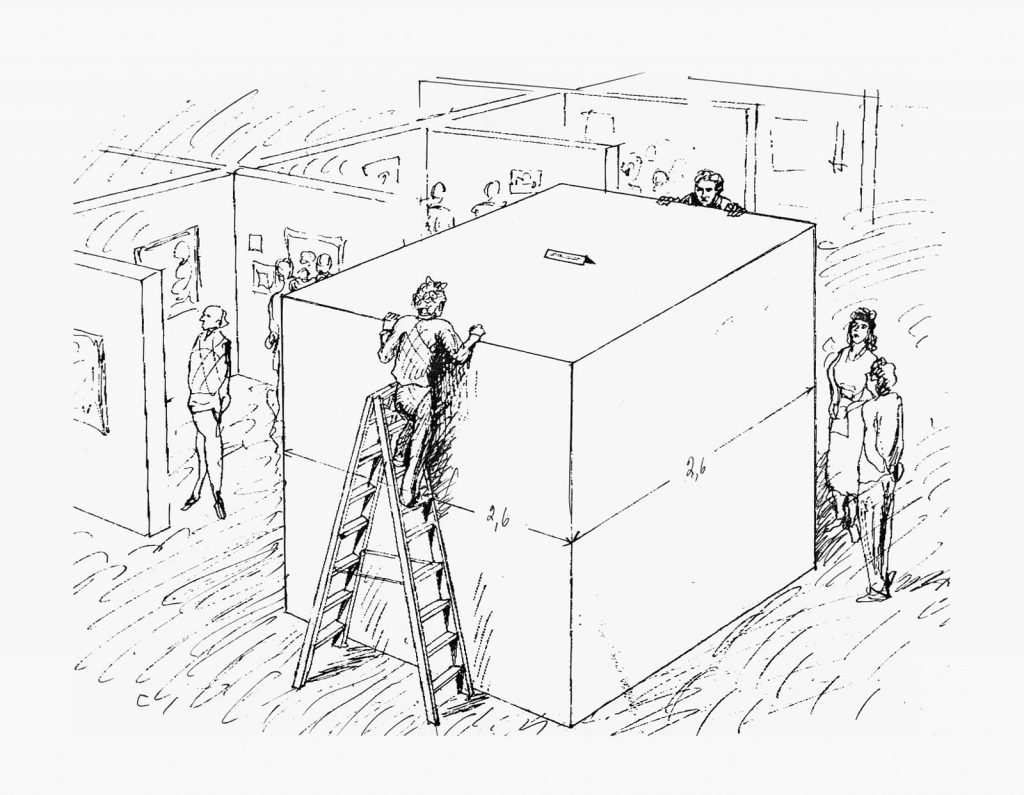

Эмилия Кабакова: Наш проект — это тотальная инсталляция, поскольку она создаёт совершенно особую атмосферу. Такое произведение обязательно находится в специально созданном или отведённом ему пространстве — в данном случае это один из залов Венецианской биеннале — и люди, которые туда заходят, уже не чувствуют ход времени и отрешены от повседневных забот. Они по‑другому двигаются. Тотальная инсталляция не просто даёт увидеть человеку то, что хотел передать в ней художник, но предоставляет уникальную возможность освобождения, пробуждения в сознании тех образов и мыслей, о которых человек и не подозревал. Цвет, объект, текст на физическом или эмоциональном уровне напоминают зрителю о чём‑то таком, что вызывает очень сильный отклик. В обычной инсталляции этого нет, поскольку отсутствует момент отделения, обособления зрителя от привычного земного мира. Тотальная инсталляция может быть в музее или любом другом пространстве, но главное требование — создание особой атмосферы. Это как поход в театр, где всё совершенно другое — сцена, актёры, пространство. Но актёр — всегда на сцене, а зритель — в зале, они разделены, в тотальной же инсталляции зритель одновременно и актёр. Мы как зрители находимся на сцене, замещаем собой персонажей и в то же время наблюдаем за другими персонажами, и наше поведение зависит от того, что они демонстрируют.

Когда мы выставляли альбомы «Десяти персонажей», некоторые говорили: «Какая грустная история — и совсем обо мне!» Лишь немногие смотрели и понимали: это же вся история изобразительного искусства

Илья Кабаков: Сразу возникает вопрос: а чем отличается тотальная инсталляция от подобных ей пространств этнографического характера: панорамы, помещения в зоопарке, которые создают иллюзию джунглей, комнаты в музеях, представляющих дворцы восточных падишахов или индейские вигвамы? Ответ очень прост: среди прочих воспоминаний, которые они рождают у зрителя, должен возникнуть определённый пласт истории искусства. Тотальная инсталляция принадлежит не к этнографическому материалу, хотя и пользуется предметами быта, но обращена ко всей истории искусства. В нашей венецианской инсталляции много аллюзий на советское отношение к русскому авангарду, например к творениям Татлина. По этой причине мы понимаем, что находимся в очередном модернистском проекте, а не только в пространстве русской коммунальной квартиры. Опыт показал, что если у человека есть этот пласт истории искусства, произведение работает. Если же в пространство инсталляции входит человек без этого багажа, он немедленно воспринимает её как бытовую. Мы видели, как это происходит с инсталляцией «Туалет» в Касселе, когда зрители думали, что это реконструкция нормальной советской действительности, и спрашивали, сколько советских людей живёт в туалетах, правильно ли, что в мужском отделении — кухня, а в женском — спальня.

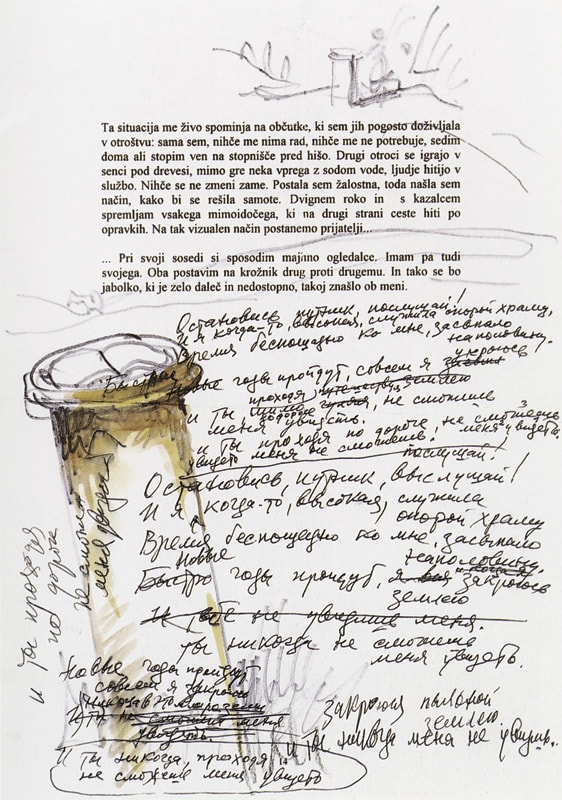

Эмилия Кабакова: Когда мы выставляли альбомы «Десяти персонажей», некоторые восхищались: «Какие прекрасные рисунки! Они нравятся и мне, и моим детям! Какая грустная история — и совсем обо мне!» Лишь немногие смотрели и понимали: это же история изобразительного искусства, её течения и направления.

Илья Кабаков: Тотальная инсталляция, действительно, претендует быть очередной попыткой создания gesamtkunstwerk, что предполагает воздействие на зрителя целым оркестром средств: это и пространственное движение, и динамика, «главные» и «второстепенные» персонажи, воздействие светового массива — и множество объектов, в том числе картин. Как в любом gesamtkunstwerk, главным условием является воздействие всех возможных элементов, но ни один из них не является решающим. Утрата любого элемента, фальшивое звучание кларнета или альта разрушает работу всего ансамбля. Тотальная инсталляция чувствительна к балансу всех частей целого.

Нереализованный проект всегда гораздо больше и глубже, чем реализованный. Проект коммунизма, например, гораздо выше и светлее, чем состоявшийся в реальности Советский Союз

Илья Кабаков: Ты, как всегда, попал в самую точку. Понятие «модели» в нашей работе играет множество разнообразных ролей. Моделирование связано с восприятием процесса мышления как фантазирования, поскольку любой образ появляется в голове в форме идеального проекта. В нашем воображении возникает некая фигура, которая должна развиться. И только модель — это нечто, что мы можем наблюдать снаружи и обойти вокруг. Отстранённый взгляд возможен только когда видишь модель. Когда архитектор строит дом, он видит, как будущие жители будут передвигаться внутри, но только идеализирующая, отрешённая точка зрения адекватна модели. Вторая сторона этой проблемы связана с печальным опытом жизни в стране нереализованных проектов. Вся русская история — это история грандиозных нереализованных планов. И наша главная идея состоит в том, чтобы сделать работу, основная часть которой остаётся нереализованной. Советская эпоха также породила огромное количество проектов, которые никогда не были даже начаты. В первую очередь это, конечно, огромный Дворец Советов. Из-за невоплощённости эта история приобретает возвышенный, почти небесный характер и становится историей о Вавилонской башне — идеальный пример человеческих мечтаний и стремлений. Нереализованный проект всегда гораздо больше и глубже, чем реализованный. Проект коммунизма, например, гораздо выше и светлее, чем состоявшийся в реальности Советский Союз.

Эмилия Кабакова: Мне хотелось бы взглянуть на этот вопрос с другого ракурса. Когда мы были маленькими, девочки играли с кукольными домиками, а мальчики всегда что‑то строили. Для нас это был проект Вселенной — такого маленького мира, который мы полностью контролируем, управляя персонажами внутри. Мы создали его и гордились им. Этот маленький мир остался с нами, когда мы выросли. Он очень личный. Пусть модели, которые создаёт архитектор, универсальны, но они продукт командного труда и конкретных условий этой реальности. А вот когда человек приходит к модели, созданной художником, он воспринимает её и как кукольный домик, с которым можно играть, и как нереализованный проект, который можно достроить, в который можно вжиться, гордиться им, внести себя туда. Всё это даёт мне ощущение создателя в этой маленькой Вселенной.

Илья Кабаков: В модели решается величайшая проблема дистанции. Жизнь страшна тем, что мы слишком близко воспринимаем обстоятельства, частью которых являемся, и в каждом из нас — огромный дефицит дистанции. В демократическом обществе это реализуется в необходимости находиться друг от друга на некотором расстоянии, тогда, кажется, всё в порядке. На самом же деле мы все находимся в огромном муравейнике, а увидеть всё хотим с безопасного расстояния. Это и осуществляется при помощи модели.

Илья Кабаков: Это хороший вопрос, поскольку касается довольно болезненной проблемы: насколько советские произведения 1960—1970‑х годов соотносятся с русским авангардом 1910‑х, отчасти 1920‑х годов. Для западного искусствоведения всё это одна цивилизация, и существует непосредственная связь между одним и другим этапом. Однако я всегда был убеждён, что никакого контакта между художниками-семидесятниками и авангардом не было, и я никогда внутренне не чувствовал себя продолжателем этой традиции. Всё искусство авангарда построено на конструктивистской или формалистической основе, на идее освобождения от содержания, освобождения от нарратива, и выделения того, в чём состоит мощь и сила изобразительного искусства. Подобного пафоса автономии художественного объекта в нашем концептуальном кругу никогда не было. Наоборот, была попытка увязать всё со всем, ввести культурный континуум, где на равных правах действовали бы изобразительное искусство, литература, философская и психологическая линии, то есть континуум всех явлений культуры, отнюдь не только одного формального явления. Изготовление моделей, в свою очередь, стало результатом этого клубка ассоциаций, а не конструктивистского направления.

Эмилия Кабакова: Проблема функциональности и нефункциональности, как мне кажется, больше связана с теорией относительности. Фунциональна ли мебель Дональда Джадда? А объекты Захи Хадид? Сидеть на этом я не стану, но как произведения искусства они более чем функциональны.

Илья Кабаков: Для меня образ Дональда Джадда всегда ассоциируется с Касталией — волшебной страной художников, поэтов и философов, которые проходят сквозь всю европейскую культуру орденом посвящённых только в духовные таинства, полностью оторванных от практической стороны жизни и находящихся в высоком, разрежённом, чистом пространстве. Касталии всё время возникают в европейском и американском искусстве — это круг Бэкона, который, как предполагают, написал все трагедии Шекспира, круг Медичи или круг персонажей «Декамерона». Джадд тоже попытался создать такое пространство, только для художников, — и это бегство от любого потребления в области искусства. И сам Дон был воплощением этого проекта, это была личность, которая вбирала в себя весь Универсум. Как только я его увидел, то сразу понял: он человек Небесного Воинства. Его мир был открыт Космосу, и это самое сильное, что есть в американском менталитете, — открытость гигантскому пустому и постоянно расширяющемуся пространству.

Эмилия Кабакова: Джадд создал целый музей минималистского движения, причём не только для себя, и это уникальная ситуация, когда художник создаёт музей ещё и для других художников. Мы не можем и помыслить пойти по его стопам, потому что он принадлежал другому времени и другой стране. У нас совершенно разные обстоятельства: мы жили в стране, которая уже даже не существует, она исчезла с карты мира. Конечно, мы рассчитываем, что правительство когда‑нибудь захочет создать музей этого движения, но на своём уровне мы открываем фонд. Джадд создал реликварий, усыпальницу для героев минимализма. У нас гораздо меньший масштаб, наш фонд не для широкой публики, а для профессионалов.

Моё негативное отношение к «белому кубу» заключается в том, что он слишком пуст и слишком бел. Уже нет тех врагов, с которыми воевал «белый куб», — теперь он сам для меня почти враг

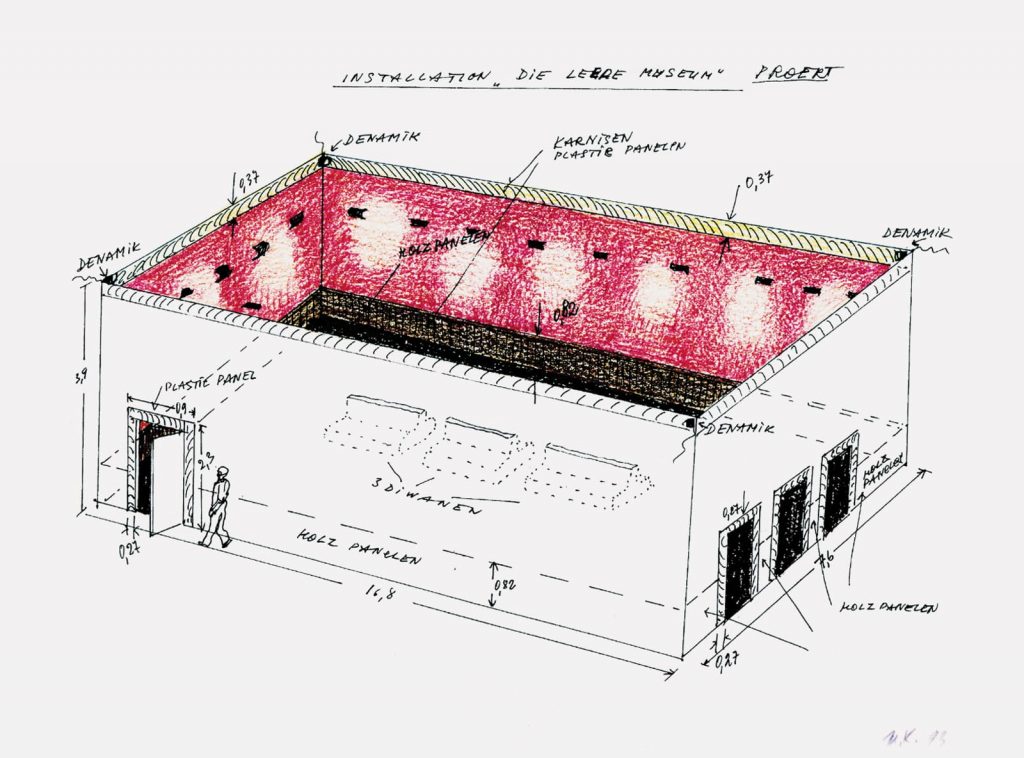

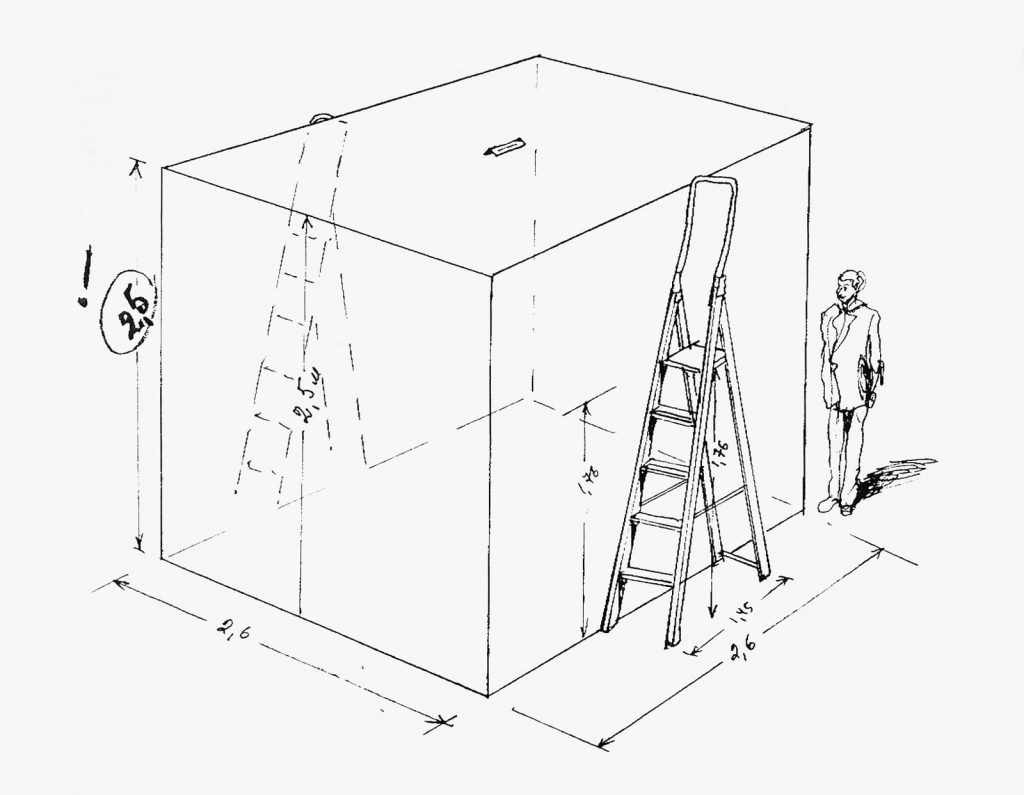

Илья Кабаков: Я меньше всего думаю об ужасном «белом кубе», эта идея вызывает у меня антипатию, в этом пространстве нельзя ни существовать, ни думать — это абсолютный ноль, точка смерти. «Белый куб», несомненно, появился в борьбе художников с замусоренным буржуазным пространством конца XIX века. Его основа — освобождение пространства от всего избыточного и суггестивного, пафос очистки Авгиевых конюшен, тотальной стерилизации. «Белый куб», конечно же, связан с идеями Корбюзье, Баухауса, идеями чистых форм, чистого мышления. «Белый куб» — это победа над музеями бытовой культуры того времени, но для меня и моего поколения это уже ощущение утраты памяти и смысла. Появляется ощущение, что вычистили всё, и не осталось ничего. Моё негативное отношение к «белому кубу» заключается в том, что он слишком пуст и слишком бел, он слишком никакой. Уже нет тех врагов, с которыми воевал «белый куб», — теперь он сам для меня почти враг.

Эмилия Кабакова: Возможно, такого же мнения придерживается и молодое поколение художников, которые вновь приносят в галерею всякий мусор, объекты, переполненные цветом, различными видами материалов, где нет места для зрителя. Это их реакция.

Илья Кабаков: Проблема «белого куба» не только в том, что он уничтожил прошлый мусор. Он уничтожил ауру искусства, в «белом кубе» нет никакой ауры, а она представляет собой важнейшую часть нашего существования, нашей культурной памяти, оболочек нашего мира фантазии. Нет ничего страшнее «белых кубов» — сегодня они предстают не только как музеи, но и как аэропорты, туалеты, операционные. И конечно, не создают никакого художественного поля. Что бы ты не поместил в белый куб, это немедленно превращается в аксессуар. В этом отношении показателен пример нового MOMA, это пространство «белого куба», где невозможно увидеть ни Пикассо, ни Клее, — произведение мгновенно погибает в этом хирургическом пространстве. Поэтому тотальная инсталляция является в какой‑то степени спасением от белого куба, там, по крайней мере, виден человек, тональность, и цвет стен не является цветом смерти.

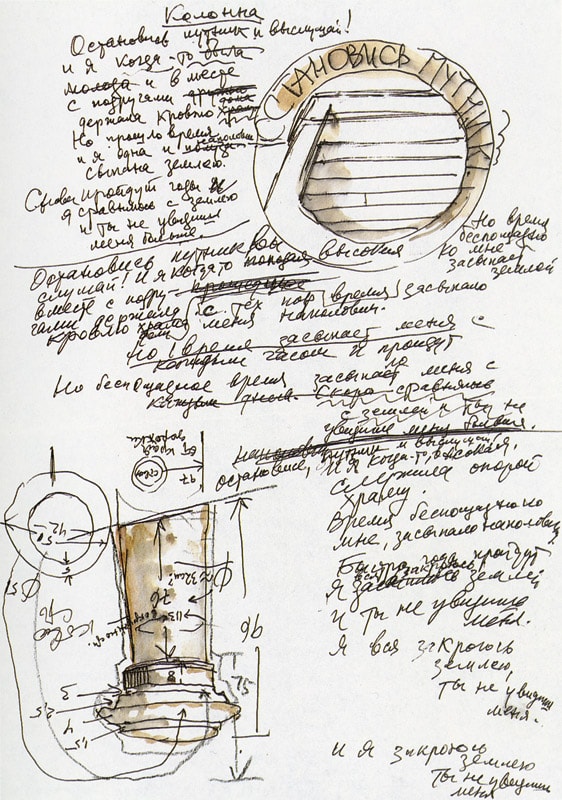

Эмилия Кабакова: У нас множество нереализованных проектов. Некоторые из них абсолютно утопичны, некоторые, возможно, ещё когда‑нибудь будут построены. Я расскажу только о нескольких из них. Идея «Антенны времени» состоит в том, чтобы люди могли двигаться не только в будущее, но и в прошлое, во всех временах, которые расположены между этими двумя понятиями. Возможно, где‑то в другой реальности этот проект и будет реализован. «Ноосфера» отсылает нас к идеям Вернадского о пространстве, которого не могут достичь обыкновенные люди, только самые чувствительные, и мы хотели бы создать такое произведение — особое пространство с конструктивистскими элементами и с элементами киноинсталляции.

Илья Кабаков: На самом деле нереализованный проект — это модель всякой человеческой жизни. Мы вошли в ждущий поезд не в начале его пути, а на промежуточной станции, и не знаем, ни откуда, ни куда он идёт. И когда мы посмотрим на жизнь больших художников, таких как Микеланджело или Леонардо да Винчи, мы увидим, что и она полна нереализованных проектов: это похоже на фрагменты какой‑то большой постройки, которую мы видим лишь на начальной стадии, а они, вероятно, видели их целиком. Мне кажется, всё, что делает художник, это пунктир очень большого проекта, но всё произведение целиком он не в силах реализовать.

Эмилия Кабакова: Может быть, наш нереализованный проект на самом деле оммаж всем художникам и архитекторам, у которых были нереализованные проекты. Своеобразный ответ главному проектировщику, поместившему нас в свой проект, истинную идею и цель которого знает лишь он сам.

Илья Кабаков: Два моих любимых русских архитектора Мельников и Леонидов представляют самый трагический вариант нереализованности. Мельников хотя бы построил семь или восемь зданий, а Леонидов — только одну лестницу в санатории, но это не мешает нам видеть прекрасные воздушные замки, которые они собирались возвести. А самым ярким примером нереализованного проекта является так называемый Серебряный дворец в Киото. Мы как‑то были там и, поднявшись на вершину горы, ожидали увидеть это здание, но там не было ничего. Приятель, который, разумеется, ждал нашего недоумённого вопроса, рассказал, что давным-давно жил принц, мечтавший построить этот дворец, но у него не было денег, и он всю жизнь пытался их найти, с кем‑то договаривался, но в итоге ничего не получилось. Принц так сильно желал построить дворец, что после его смерти это место стали называть Серебряным дворцом, а всякий приходящий туда в каком‑то смысле его видит.