Истоки русской инсталляции

Главным художником инсталляционного жанра по праву считается Илья Кабаков. Перед его тотальными произведениями, предлагающими зрителю заглянуть в укромные уголки коммунальных квартир, блекнут опусы не только российских, но и многих западных художников. Большинство кабаковских инсталляций действительно изображают жилые помещения, обстановка и атмосфера которых подобрана автором так, что зрителю становится понятен характер, тип личности, маниакальные наклонности, страхи его обитателя. Можно сказать, что комнаты Кабакова «портретны». Или даже «автопортретны», поскольку персонажи, которых с помощью интерьеров описывает Кабаков, суть его двойники. Не стоит думать, что апелляция к жилой комнате является родовым свойством инсталляционного жанра. Работы основоположника этого жанра в Европе бельгийца Гийома Бийля, например, отсылают к совсем другим типам помещений — супермаркетам, офисам турагентств, музеям. Инсталляционные работы американских поп-артистов тоже по большей части навеяны бизнес-холлами. Дело не только в разных размерах и типах пространств. Западные художники-инсталляционисты, как правило, создают слепок внешнего по отношению к своей собственной жизни контекста общественного существования. Их инсталляции — о других. Российские же авторы в инсталляциях пытаются иносказательно говорить о себе.

К комнатным инсталляциям Кабаков пришёл не сразу. Первые его пробы в этом жанре выглядели, скорее, как выставки графических работ с комментариями. Всем памятна задуманная в 1984 году «Муха с крыльями» для Белого зала ГМИИ. Аналогичную форму имела и работа «Муравей» (1983), от которой сам Кабаков ведёт отсчёт своих инсталляций. Для меня в связи с темой этой заметки особенно интересен карандашный рисунок, представляющий момент изобретения «Муравья». Он изображает крытую дачную веранду с жилой обстановкой — кушеткой, столом, над которым нависает огромный абажур, цветами в горшках на подоконниках. На главной стене видна та самая картинка, обложка детской книжки с рисунком муравья. За столом Кабаков изобразил друзей, которые, как он вспоминал, регулярно упражнялись в интерпретациях этой картинки. Именно эта повторяемая ситуация обсуждения картинки в комнате художника и стала жанропорождающей моделью нового типа искусства. Правда, в «Муравье» и в «Мухе», где сымитированные комментарии друзей окружают картинки, комнатная обстановка ещё отсутствует. Она только мыслится, она «в уме», её надо дофантазировать самому зрителю, но уже через год комнатные атрибуты становятся неотъемлемой частью кабаковских работ.

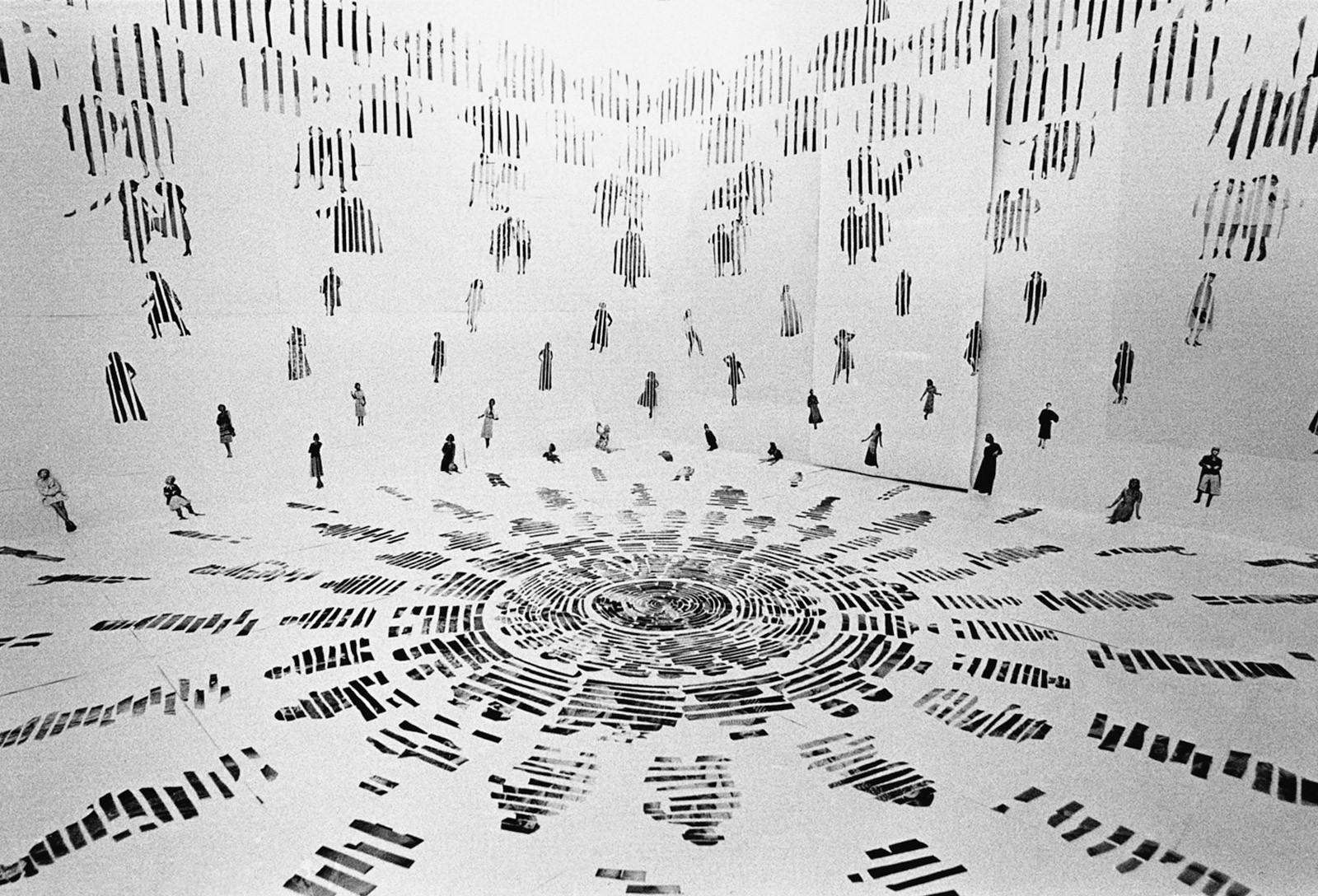

Комнатная особенность русских инсталляций не была, по всей видимости, изобретением Кабакова. Рисунок с дачной верандой был сделан в 1976 году, то есть за семь лет до момента, когда Кабаков воплотил в жизнь свою первую инсталляцию. Как будто художнику требовались дополнительные внешние импульсы, чтобы окончательно убедить себя встать на этот путь. В том же 1983 году и даже в том же доме, где спустя несколько месяцев будет выставлен «Муравей», Ирина Нахова трансформировала свою квартиру — пол, стены, потолок — в абстрактный энвайронмент. Наховское персональное пространство было заряжено острым желанием излечить клаустрофобические страхи воображаемым прорывом за пределы разлетающихся стен и парением в воронкообразном светящемся пространстве. Сама художница и её тогдашний муж Иосиф Бакштейн пригласили на домашний вернисаж художников-концептуалистов, среди которых был, конечно же, и Илья Кабаков. Хозяева дома старательно записали комментарии каждого, а затем объединили фотографическую и текстовую документацию этого произведения, получившего название «Комната номер один». Однако же и эта работа не может претендовать на звание первой русской инсталляции.

В 1982 году в крохотной квартире-студии Никиты Алексеева на улице Дмитрия Ульянова состоялась выставка, называвшаяся «Апт-арт». На ней было много удивительных новаций, выполненных от лица тинейджеров-дилетантов, в роли которых выступили члены группы «Мухомор». «Апт-арт» эстетически обыграл малопривлекательные (по мнению старшего поколения нонконформистов) особенности квартирной выставки. Имеется в виду неизбежно тесное соседством художественной работы с кастрюлей, чайником и буфетом. «Мухоморы» объявили такое соседство местной экспозиционной и художественной нормой. Перетекание искусства в быт было подчёркнуто не только устройством самой выставки, но даже формой отдельных художественных объектов, которые принадлежали сферам быта и искусства одновременно, как, например, знаменитый холодильник Кости Звездочётова. Однако главное открытие «Мухоморов» состояло в другом. Их усилиями понятие «произведение» перешло с отдельного арт-объекта или группы таких объектов (то есть с экспозиции) на синергийное состояние, порождаемое суммой взаимодействия всех предметно-пространственных компонентов помещения. Взаимодействие, создающее особенное состояние, особое звучание среды, оказалось намного важнее качества и смысла отдельных предметов, вступивших в это взаимодействие. Так было изобретено искусство инсталляции.

Сегодня эти вещи с ходу усваиваются, а в то время перенастройка оптики с текста на контекст, с объекта на инсталляцию давалась нелегко и была настоящим откровением. Овладевшие этой методикой старались по‑новому взглянуть не только на своё творчество, но и на работы своих коллег и непосредственных предшественников. В том же 1982 году выставлявшийся вместе с «Мухоморами» Георгий Кизевальтер вместе с Вадимом Захаровым — членом близкой по духу группы «С-З» — взялись под «апт-артовским» ракурсом рассмотреть творчество отцов-основателей нонконформизма, в частности художников «лианозовского» круга, которые слыли закоренелыми «картинщиками». Результатом этого смотра стал весьма примечательный фотоальбом «По мастерским». Выступивший в роли его фотографа Кизевальтер поставил акцент не на портретировании художников, как это было принято у других наших фотографов (Пальмина, Сычёва, Борисова), не на произведениях, висящих на стенах, а именно на фиксации атмосферы художественных мастерских. Результат получился ошеломляющим. Оказалось, что в творчестве художников-нонконформистов мир комнаты-мастерской в своём художественном своеобразии первичен. А их картины — вторичны. Они являются условными копиями, лишь частично передающими дух и атмосферу места, которую интуитивно, не владея инсталляционным зрением, но следуя его логике, создали для себя художники.

Эти личные мастерские нонконформистов были разительно непохожи друг на друга. Каждый раз посетитель попадал в остро-субъективный мир автора, который так же отличался от прочих мастерских, как различаются между собой природные зоны, пустыня и тундра или тайга и степь. Ведь в каждой мастерской собрался, выработался, настоялся свой неповторимый климат, который и был самым существенным и ярким выражением нонконформизма обитателя этого места. Художники не были людьми текста и словесной рефлексии. Их мировоззренческая позиция выражалась в пластической и пространственной, колористической и предметной трансформации интерьера, который обретал характерное не-советское звучание. Вот, скажем, мастерская Владимира Вейсберга. Она представляла собой симфонию белого монохрома. Все стены, пол и потолок были окрашены белым. Белой ватманской бумагой были заклеены окна, выходившие в шумный арбатский двор. На белом столе и белых полках были расставлены знаменитые вейсберговские гипсовые конусы, кубы и колонки, а также античные фигурки — разумеется, тоже белые. От такого количества света и белого цвета мастерская теряла ясность очертаний. Её предметность стремилась к дематериализации, переходила в чистую видимость. Всё в целом сливалось в ясно и гармонично настроенное состояние, ярчайшим образом рождавшее острое переживание безвременности и инобытия. Именно это состояние Вейсберг старался передать в своих изящных картинах. Их малый домашний формат, аккуратность и видимая усердность, с какой мастер их терпеливо изготавливал как сложное ремесленное изделие, многих не посещавших эту мастерскую искусствоведов провоцировали на разговор о салонности. Ничего более нелепого о Вейсберге нельзя и подумать. Ибо целью его жизни было вовсе не изготовление этих картин. Цель заключалась в созерцательном переносе себя и пребывании в белом тающем состоянии мира. Работа над картиной — причём, что важно, по сути над одной и той же картиной — играла роль ритуального действия. Она помогала задержаться в этом пространстве, давала веский аргумент каждый день сбегать в это место от повседневных бытовых хлопот.

Мастерская Дмитрия Плавинского была полной противоположностью белому миру Вейсберга. Пустоте Вейсберга Плавинский противопоставил состояние предельной наполненности, «набитости» пространства предметами старины. Плавинский собирал древности тоннами — сундуки, старинные кресла, двери, иконы, наличники смешивались с диковинными окаменелостями, панцирями черепах, рогами гигантских туров и козлов. Его интересовали вещи, которых не коснулась рука реставратора, то есть испорченные предметы, зримо хранящие печать прошедших веков, искалеченные вандализмом, тронутые тлением и распадом, источенные жучками и изъеденные грызунами. Подвал около Малой Бронной усиливал ощущение погружения под землю, инициации в «гробокопательство», в которое втягивал посетителя этот художник, одержимый наблюдением и переживанием течения времени, торопящего гибель всего сущего — великих древних цивилизаций, природы, собственной русской национальной истории. Не меньшим экзистенциальным напряжением было пропитано личное пространство Дмитрия Краснопевцева. Он, как известно, писал элегантные натюрморты из камней и глиняных черепков. Однако и в данном случае, как у Вейсберга, речь шла не о фантазийном рисовании, а о закреплении, документировании особого состояния, царившего в его комнате. Ближе всего оно напоминало покой склепа, в котором исчезла, исчерпалась вся органическая жизнь, кончилось время, пропало всё подвижное, живое, преходящее и сохранилось лишь то, что почти вечно может противостоять тлению, — камни, черепа, раковины.

Каморка Владимира Немухина напоминала комнатку гусара, что изображена на картине Федотова «Анкор, ещё анкор». Своё мироощущение Немухин метафорически передал аллюзией к этой знаменитой картине, изображающей тоску столичного жителя, гусарского офицера, обречённого на бессмысленное прозябание в провинциальном захолустье. Очевидна параллель с судьбой страстного авангардиста, принуждённого к бездействию в вечном ожидании новой «оттепели». Можно и далее перечислять эти миры, созданные нонконформистами: купеческое Замоскворечье Вячеслава Калинина, монашескую келью Александра Харитонова, конструкторское бюро в духе ВХУТЕМАСа Вячеслава Колейчука

Трудно поэтому сказать, была ли вся эта красота на самом деле столь современна по духу, или оптика Кизевальтера сумела так расставить акценты, что мастерские «лианозовцев» заиграли как настоящие инсталляции. Безусловно одно: совместное кумулятивное воздействие альбома Кизевальтера-Захарова, «Апт-арта» группы «Мухомор», «Комнаты» Наховой, с которыми многие русские авторы ознакомились по журналу «А — Я» и в томах МАНИ, а также действие инсталляций Кабакова утвердили «комнатную матрицу» как основу инсталляционной идеи в русском современном искусстве. Мы встречаем её в творчестве огромного количества художников самых разных тенденций. Приведу лишь несколько примеров. Практически все инсталляции Инспекции «Медицинская герменевтика» изображают комнаты — их личные спальни, «бархатные комнатки», служащие отправной точкой психоделических фантазмов, или же комнаты-мастерские главных героев Номы. Многие работы Игоря Макаревича, Гоши Острецова, Ларисы Резун-Звездочётовой также имеют в своей основе апелляцию к жилому пространству комнаты. А среди отсылок к рабочему помещению художника можно выделить ярко запоминающуюся инсталляцию Авдея Тер-Оганьяна «Мастерская безумного абстракциониста».