Графические миры Дмитрия Цветкова

Современный художник настолько мобилен в своем творчестве, настолько часто меняет техники, переходя из одного вида искусства в другой - от станкового, скрупулезного искусства к объекту и инсталляции, от «кабинетного» творчества к работе с публичными пространствами, — что нередко становится трудноуловимым для арт- критика. Тем не менее, его можно застигнуть на первоначальном «месте творчества», поскольку порой он к нему возвращается. А может быть, это лишь казалось, что он его покидал? Как кажется, творчество Дмитрия Цветкова подпадает под этот случай.

Учился он быть «монументалистом», у него очень интересная живопись, наконец, он делает и широко выставляет некие концептуальное «объекты», например, закутанные в пестрые тряпочки и обшитые бисером муляжи пистолетов и гранат. Дмитрий Цветков — мастер современный и авангардный, художник эпохи тотального кризиса традиционных жанров изобразительного искусства.

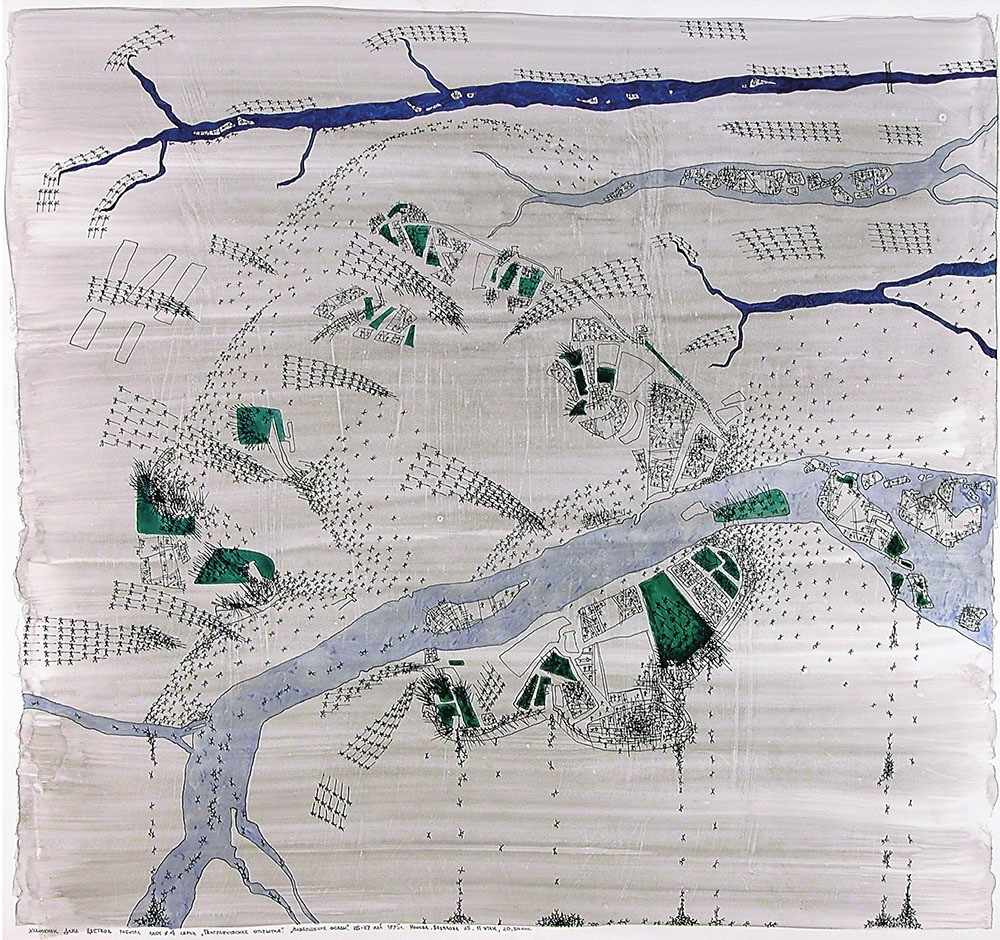

Так что Цветков, как бы ни были хороши и многочислены его рисунки и гравюры, по ведомству графики, собственно говоря, не записан. И если я избрал стержнем разговора именно цветковскую графику, то дело здесь скорее во мне, чем в нем. Мне легче к нему подойти с этой стороны. Притом я его изначально узнал и заметил именно как рисовальщика. В 1987 году, на выставком XVII Московской молодежной выставки — экспозиции «знаковой», знаменовавшей серьезный поворот в художественной (и не только) атмосфере страны, — Цветков принес (с запозданием, к самой уже развеске) громадные рулоны, изрисованные сверху донизу и справа налево крошечными, но очень активными человечками.

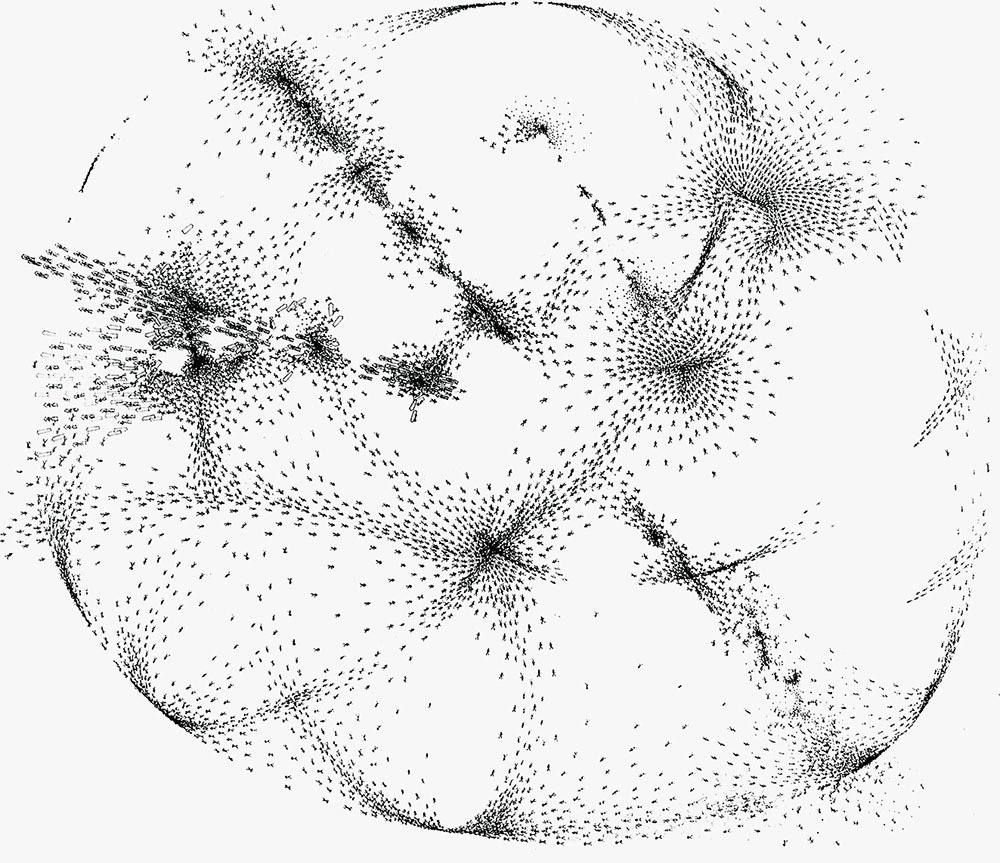

Теперь эти цветковские персонажики, с их мультипликационной подвижностью, деловитым муравьиным кишением, неисчислимой множественностью и безличностью, нам хорошо знакомы. Художник рисует их снова и снова, добавляет понемногу в другие циклы. Это один из постоянных мотивов его любимой творческой игры с самим собой и со своим искусством.

Все его творчество в той или иной степени игровое: наряжает ли он в блестки и бисер пистолетики, перемешивает ли материки и народы на фантастических картах мира в «Великих географических открытиях», отправляет ли своих человекомуравьев в далекие походы по неизведанным просторам рулонной бумаги — он играет.

Тут можно поговорить (и уже говорили!) об «инфантилизме» Цветкова. Но важнее, мне кажется, обнаружить за полудетскими играми непринужденную и артистичную свободу от нарочитой «взрослости», способность заниматься чем хочется, а не чем полагается по статусу «серьезного человека» и «профессионального художника» с соответствующим дипломом Института им. Сурикова. Тем более, что подобную игровую стратегию сегодня разрабатывает не только Цветков. В ней есть, разумеется, опасность заиграться, уйдя навсегда в виртуозно сконструированный мир, и потерять дорогу обратно, в реальное человеческое измерение. Цветкова, мне думается, от этого спасает свойственная его произведениям ирония.

Ведь он смотрит на сочиняемые миры извне и с какой-то «верхней» позиции, не погружаясь в них. Он остается для своих человечков Создателем, Демиургом, всемилостивейше позволяет им некоторую свободу воли и с усмешкой наблюдает потом за их муравьиным поведением. Сюжет не задан: кто с кем и за что воюет и кто победит, откуда, куда и почему переселяются племена — неведомо. Их проблемы. А мелкость персонажей определена не одним только масштабом изображения: они мелки по природе, по своей элементарности, схематичности, по однозначности функций и неразличимости. Мы не можем ни уменьшиться мысленно до них (затеряемся, утонем в безликой массе), ни поднять до себя, увеличить: они все равно остались бы человеконасекомыми, жуткими в соизмеримом с человеком масштабе.

Иномасштабность четко выражена уже на уровне пространственной структуры изображения. Ведь полотнище рулонной бумаги не то же, что «графический лист» в его обычном понимании, имеющий середину и края, верх и низ, оси симметрии и определенные пропорции. Это «половецкая степь», равномерный и бескрайний простор, увиденный сверху, данный нам в топографической проекции. Перспективная графика (как и живопись) оперирует листом, как окном, и изображает — там, в его глубине — некую заоконную реальность. Топографический мир Цветкова весь на самом листе, в «двигательном» (по Фаворскому) пространстве. И он этой двигательностью пользуется в свое удовольствие. В результате рисунок пульсирует столкновениями и разбеганиями воинственных орд; у него есть мускулистая динамичная структура, но нет иерархии главного и второстепенного, нет центра, как нет и периферии — он может быть продолжен в любую сторону, хватило бы бумаги. Таким образом, Цветков изобрел и применил совершенно особенный композиционный (или правильнее будет сказать — антикомпозиционный?) принцип. Нечто отдаленно похожее можно обнаружить, пожалуй, разве что в первобытных африканских фресках.

Впрочем, безграничный мир маленьких человечков — не единственное игровое поле художника. Он охотно обживает и обыгрывает любую графическую форму, лучше всего — вообще внехудожественную: нотный стан, прорастающий у него цветами и травами, таблицу для проверки зрения, географическую карту, почтовый конверт с марками.

На цветковских картах, графически очень изящных, иная «альтернативная» география. Автор поясняет: «Чтобы окончательно воссоздать первозданность планеты, целесообразно переселить народы в земли исторического пребывания, где они жили до эпохи «Великих географических открытий».

Для примера можно предложить:

1. Русские не переходят хребет Уральских гор.

2. Американцы уезжают из Америки.

3. Европейцы покидают Австралию

В результате Второго этапа Великих географических перемещений наша планета приобретает свой первозданный облик. Восстанавливается со временем Естественный баланс природы и народов и на Земле наступает «Золотой век».

А игра в «почту» обживает альтернативную историю, позволяет сочинять особые марки в память о небывалых событиях, каком-нибудь «трансатлантическом переходе» (серия «Филателия», 1999), и создавать вокруг них развернутую игровую среду. Цветков гасит свои марки на конвертах штемпелями собственной работы, протягивает вместо строчек адреса вереницы все тех же бегающих человечков, наконец, делает «филателистические» пометки об особенностях того или иного выпуска марок… Сочиняются не просто «объекты», но целый условный мир, в котором они могли бы существовать. И во всех этих играх, увлеченных и, казалось бы, вполне самоценных, есть отчетливый оттенок пародийности, характерная цветковская усмешка, определяющая позицию автора и, конечно же, исключающая приписываемый ему так часто наивный инфантилизм.

Между тем, важно заметить еще одно качество цветковской графики — ее артистическую многофактурность, богатство художественных техник. Сами марки виртуозно гравированы сухой иглой (не имитированы, но вполне свободно изображены). В их тесные рамки вмещены цифры, надписи и рисунки — все те же человечки, и какие-то взрывы, и странные летающие существа, неопределенночеловекообразные и лохматые: еще один «бродячий мотив» затейливой мифологии Цветкова. Все прочее на конвертах набрасывается пером, штемпели — вырезаются и оттискиваются. Рукотворность, ремесленная сторона художества не принесена в жертву «игровому» концепту, она для Цветкова всегда очень важна. «Я по природе — паук-рукодельник, — говорил он в одном интервью. — Режу очень маленькие гравюры, а самое любимое занятие для меня — сортировать старые почтовые марки».

Ту же тягу к рукоделию удовлетворяет художник своими шитыми, бисерными, сплетенными цветной нитью изделиями, будь то бутафорски-безопасное оружие или излюбленные схематические человечки (проект «Gold Rush», 2001). Все это декоративно, изящно, изысканно по сочетаниям фактур, а брутальный милитаристский мотив здесь, думается, больше всего для контраста, для броского парадокса. Еще один по-цветковски парадоксальный концептуально-вышивальный проект — «Закат Европы» (2002): фантастические купюры «euro», где на фоне каких-то виадуков и силуэта европейского материка ведут яростные бои все те же человечки… Исполнено это аппликацией и вышивкой на цветном холсте, но, по сути, представляет собой скорее графику с уже нам знакомым пародированием мотива функциональной полиграфической формы. Самодельные «деньги» — характерный игровой предмет — осмыслены на сей раз не без иронии: символ общеевропейского союза — единая валюта — оказывается фоном для сражений.

Вопреки авангардной моде, Цветков не боится делать красивые вещи, или даже украшенные — цветочки, рамочки… «Во-первых, цветы — это очень красивые вещи. А я все-таки художник и оперирую понятием красоты», — замечает он. Его привлекает наивная красивость современного альбомного рисования, и это многое объясняет в эстетике цветковского рукоделия.

Зато к искусству музейному, «сокровищу в золотой раме», художник не испытывает почтения: «Сейчас при словах искусство живописи представляется что-то недостижимо дорогое, сложное, элитарное, сохраняемое и охраняемое в таких местах, куда вход если не запрещен, то затруднен… Торжественная картина кажется совершенно безапелляционной, не оставляющей зрителю никакого пространства свободы и права на собственное мнение».

«Пространство свободы» — вот ключевое слово для творчества Цветкова. Он органически живет в нем, легко черпает идеи и формы из самых разных источников, от концептуализма до примитива, и примиряет их в своем неожиданно цельном, при всей его внешней пестроте, художественном мире. Артистическая гравюра сухой иглой и нахальная газетная карикатура, обостряющая смысл серьезной статьи лукавым парадоксом; ручная граната, обшитая цветным атласом и кружевом, и картография небывалых материков — все это (и еще многое) — Цветков.

Стоит представить себе его графику на фоне элитарно-холодных экспозиций столь модных теперь графических триеннале и биеннале, где графика, говоря словами одного из критиков, «стала стерильной, она не заряжена, не заражает, не опасна», где художнику «почти нечего сказать, но он почти все умеет делать», чтобы особенно остро ощутить живой пульс творчества Цветкова, определенность жизненной позиции и конкретность создаваемого им — пусть даже в фантастической или гротескной форме — образа мира. Вероятно, это прямо связано с тем, что он, как я уже говорил вначале, собственно, и не «график» в профессионально-узком смысле этого слова. А между тем, именно в игровых, ироничных и непринужденно свободных проектах Дмитрия Цветкова открывается, по крайней мере, для меня надежда на достойный выход «чистого» (лишенного каких-либо прикладных, дизайнерских задач) графического искусства из его затянувшегося кризиса. Ведь он сохранил и развил необходимую для этого способность к органическому синтезу завещанной прошлым высокой графической культуры с нахальными парадоксами и провокациями современного художественного мышления.