Гипноз пространства. Воображаемая архитектура. Путь из древности в сегодня

Где: Музей-заповедник «Царицыно», Москва

Когда: 24 июля — 23 сентября 2018 года

Кураторский проект Сергея Хачатурова рассказывает о движении времени в пространстве, о жизни пространства во времени, об играх воображения в обоих континуумах. Наконец, о нашем переживании времени. Именно поэтому время здесь — и один из героев, и modus operandi. Главный же персонаж — воображаемое пространство — подстёгивает зрительскую фантазию и таким образом стремится перейти из эфемерной плоскости в реальность, поскольку всякая появившаяся на свет и оформленная идея реальна. Древность здесь сопряжена с современностью, театр с изобразительным искусством, классики — с молодыми художниками. Наконец, исследовательский посыл сквозного сюжета, по замыслу куратора, состоит в том, чтобы понять, как «барокко опрокидывается в мир кибербарокко». Что куратор и воплотил, насытив авантюрную тему множеством рифм.

Выставка, которую здесь представляют пьесой в нескольких актах, стартует в импровизированной беседке, парафразе крохотного классического храма. Внутри — вид римского Марсова поля, каким его вообразил Пиранези. Сегодняшнему зрителю эта фантазийная археология представляется чем‑то вроде компьютерного моделирования игровых миров. Продолжаясь «коридором Гонзаги», многочастная структура замыкается оперным сериалом «Сверлийцы» «Электротеатра „Станиславский“». Неслучайно архитектором экспозиции выступил Степан Лукьянов, его главный дизайнер. Театр здесь, как и архитектура, — экспериментальное поле для синтеза искусств.

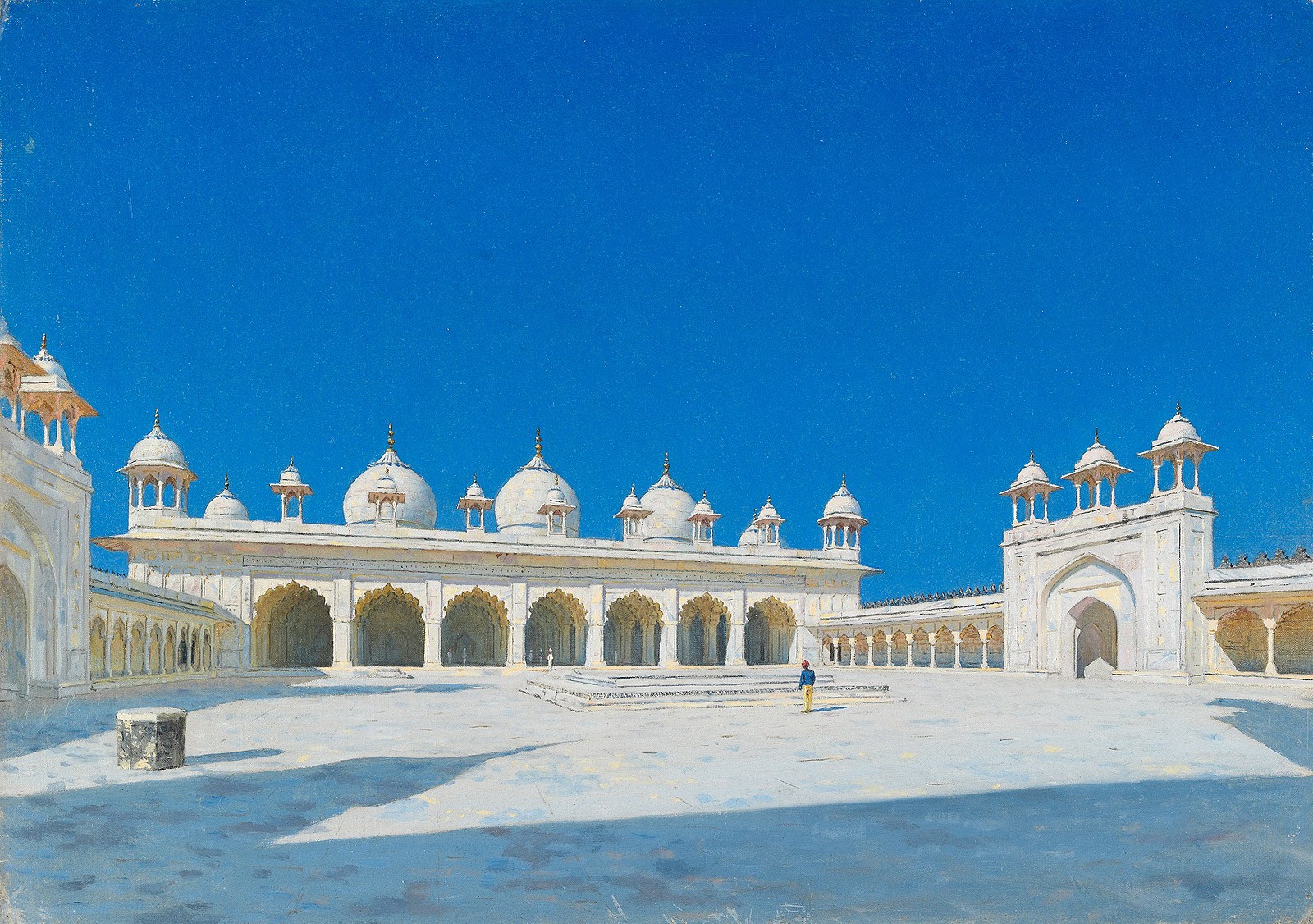

Пьетро ди Готтардо Гонзага — один из главных героев экспозиции. Приехав в Россию на исходе XVIII века, он оформлял коронации, придворные маскарады и даже похороны, осуществляя в них тот самый синтез искусств, где и жизнь, и даже прощание с ней предельно театрализованы. Самое главное, что удалось Гонзаге, — превратить сценографию своих действ в самостоятельное действующее лицо, в актёра. Так, в 1793 году Екатерине II было продемонстрировано трёхчасовое действо, состоявшее исключительно в сменявших друг друга сценических перспективах. В этом «спектакле» Гонзаге даже не понадобилось музыки. На выставке же мы видим рисунки итальянского мастера, переносящего зрителя то в египетские дали, то в замок, то в лес колонн. Надо сказать, что лес этот появится в экспозиции неоднократно, в том числе в эскизах декораций к бриттеновскому «Сну в летнюю ночь», поставленному Борисом Покровским в Большом театре. Здесь же куратор приводит метафору Гонзаги, что «всякое художественно декорированное здание — это концерт», а город — это «как бы опера, которая, состоя из многих арий и различных музыкальных кусков, тем не менее имеет единый общий характер, делающий её серьёзной или комической».

Оммаж Гонзаге — это пролог. Далее действо выставки-спектакля развивается от рассказа об «opera seria» XVIII века, с мимолётными выплесками в эстетику современных компьютерных игр, к «театру идей». Самый интересный экспонат этого раздела — миниатюрный оперный театрик, почти вертепный ящик, где разыгрывается кибердрама с участием Канта, Юма, двух сфинксов и пикселя. Философская фантасмагория опрокидывается в прошивающую всю выставку бумажную архитектуру Александра Бродского и Ильи Уткина, дающих воображаемой архитектуре даже ещё более воображаемое — утопическое или антиутопическое измерение.

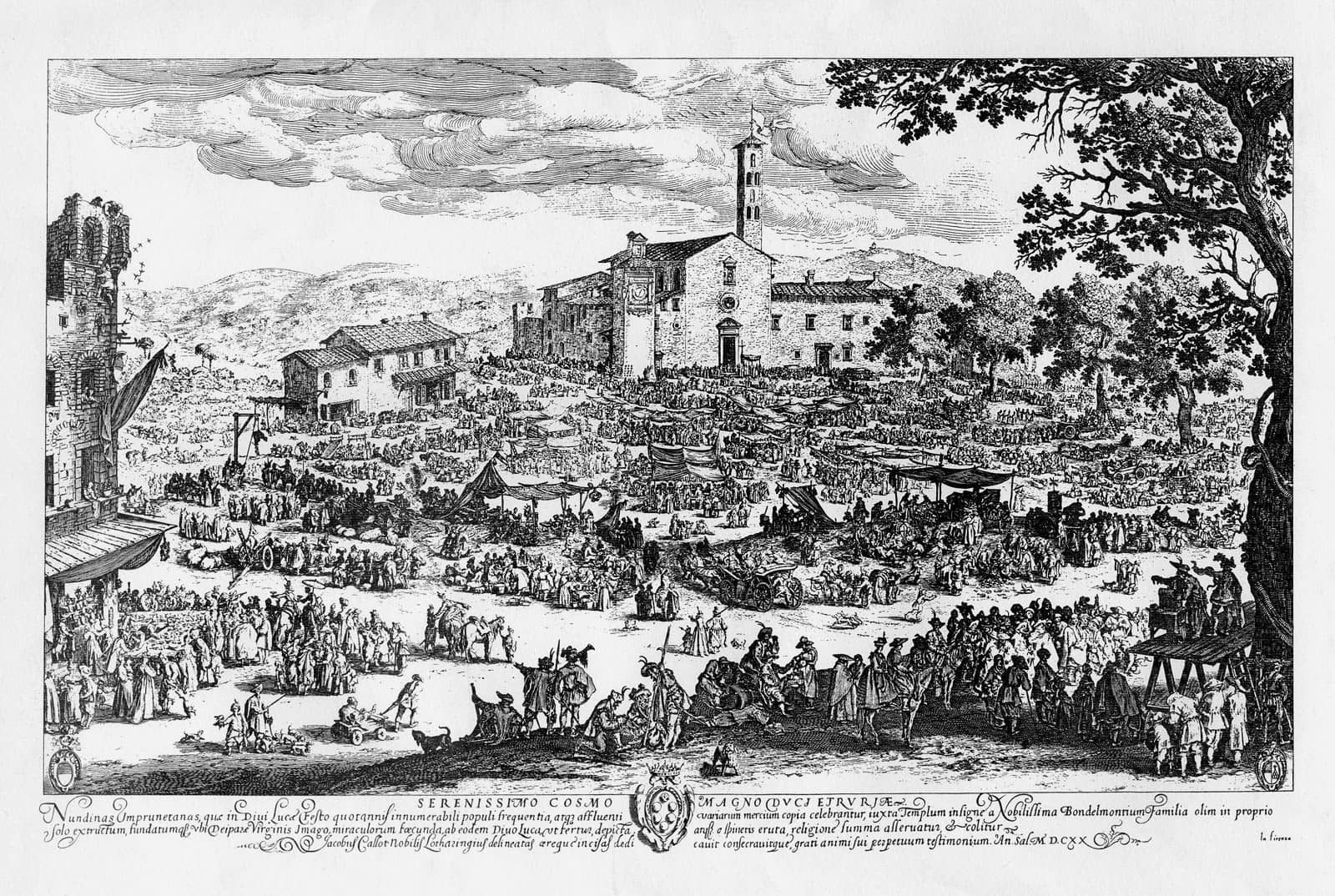

Свою «архитектуру эмоциональных состояний» Сергей Хачатуров собирает, нанизывая друг на друга различные типологии пространств — каждое становится самостоятельным разделом экспозиции. Это «Оперный театр», «Храм» (но не церковное здание, а tempio — символическое сакральное пространство, каким его представляли устроители придворных празднеств), «Темница», «Руина», «Павильон». Другими разделами становятся «Волшебный фонарь» с мультфильмами Андрея Хржановского — ещё одним измерением воображаемого мира — и «Машинерия праздника».

Раз

Выставка-исследование предполагает самостоятельный поиск аналогий и перекличек, а также очень много текстов. Это возвращает нас к идее, что посещение музея — это столь же серьёзная работа для публики, как и для устроителей мероприятия. Есть тут и открытия — впервые демонстрируются царицынские гравюры XVII века и сценография Иоганна Освальда Хармса к балету «О встрече и движении семи планет» с очень активным пространственным решением. Показывают и ставший эмблемой проекта переатрибутированный царицынский оттиск «Искусственные руины» Густава Георга Энднера (рубеж

«Гипноз пространства» — часть царицынского спецпроекта «Роман готического вкуса», в котором Сергей Хачатуров уже делал выставки «Ожившая пьеса императрицы» и «Призрак-рыЦАРЬ». Но эта совершенно самостоятельная экспозиция выглядит новой игрой, преображающей пространство столь же воображаемого екатерининского дворца.