Генеральная репетиция. Третий акт

Где: Московский музей современного искусства

Когда: 28 июля — 16 сентября 2018 года

Третий акт «Генеральной репетиции», стартовавший 28 июля, завершает постановку, разыгранную фондом современного искусства V-A-C («Виктория — искусство быть современным») и Московским музеем современного искусства в здании ММОМА на Петровке. Продлившись почти шесть месяцев, этот статичный «спектакль» стал самым продолжительным выставочным проектом этого года в Москве.

Название «Генеральная репетиция» оправдывает трёхчастную, как в классической пьесе, форму проекта, театральный сюжет (первый акт отсылал к чеховской «Чайке») и поставленную задачу — устроить последний показ накануне премьеры. Только показ не спектакля, а коллекции V-A-C, собранной главой компании «Новатек» Леонидом Михельсоном за последние 10 лет.

До конца 2019 года должна быть закончена подготовка собственной площадки V-A-C в историческом комплексе электростанции ГЭС-2 на Болотной набережной. Реконструкция здания в неорусском стиле, возведённого в 1905—1907 годах напротив Кремля, — единственный в России проект, который осуществляет архитектурное бюро Ренцо Пьяно. По завершении работ в бывшей ГЭС-2 откроется — нет, не музей, против музейного статуса решительно возражает директор фонда V-A-C Тереза Иароччи Мавика, — а скорее, культурный центр. Помимо выставок, здесь будут проходить концерты, лекции, кинопоказы, функционировать мастерские художников и арт-резиденции. Тут же будет размещено собрание фонда — увидеть его можно будет совершенно бесплатно, но по какому принципу будет организована экспозиция, пока неясно. Принятая в большинстве музеев хронологическая развеска, от старого к новому, уже отвергнута — и это, в общем, не ново: вспомним многоэтажные выставки Алекса Вервордта в Палаццо Фортуни в Венеции, где всякий раз можно было увидеть всё — от наскальных изображений до современного искусства. Сегодня такое смешение жанров и эпох уже почти тренд, но тут важны детали — похоже, эти детали как раз и формулируются на выставке в ММОМА.

Формально здесь и устроено всё как в театре. 200 произведений искусства, созданных

Предшествует спектаклю всегда один и тот же пролог — инсталляция «Снова больше вещей», собранная британским скульптором Майклом Нельсоном уже во второй раз. Впервые он показал этот объект в 2015‑м в Лондоне, когда в Whitechapel Gallery состоялась первая масштабная выставка коллекции V-A-C. Известный скульптор, лауреат премии Тёрнера и автор павильона Великобритании на одной из Венецианских биеннале, Нельсон соединил на заляпанном краской дощатом полу мастерской художника 14 выдающихся скульптур, которые уже тогда были в собрании V-A-C. Ему удалось не только нащупать параллели между Бранкузи, Генри Муром и Виллемом де Куннингом, но и выстроить их диалог с Луиз Буржуа, Павлом Альхамером, Анатолием Осмоловским, древними аскетичными статуэтками, привезёнными из африканских экспедиций, и вытянутыми фигурами Альберто Джакометти.

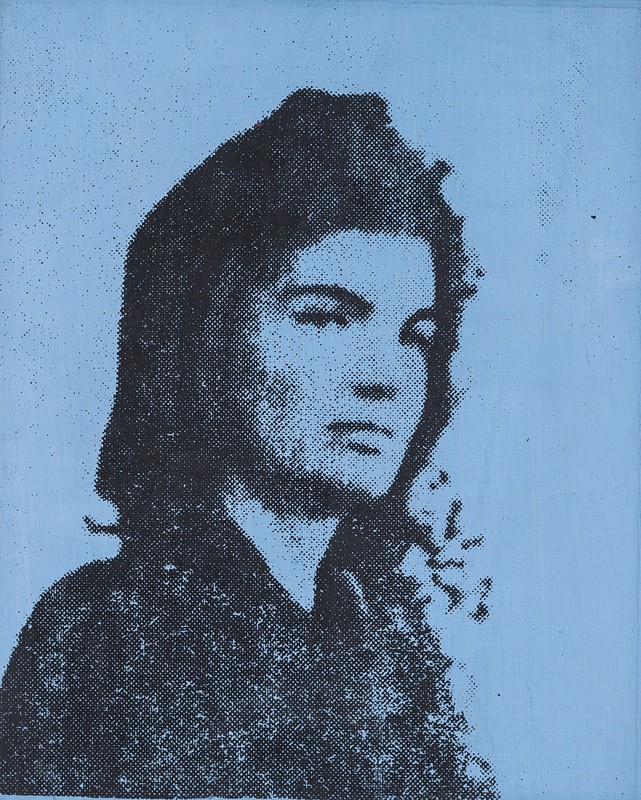

Отрицая хронологию, сталкивая вещи, созданные не то что в разные десятилетия, но в разные века, инсталляция Нельсона задаёт тон выставке, которая вся построена на подобных столкновениях. Кажется, что главные здесь — не 16 кураторов под предводительством экс-директора Tate в Ливерпуле, а ныне арт-директора V-A-C Франческо Манакорда, а авторы сценария каждой части. Либретто «Чайки», то есть первого акта, сочинили участники «Театра взаимных действий» Ксения Перетрухина, Шифра Каждан, Лёша Лобанов (все трое — театральные художники) и театральный продюсер Александра Мун. «Чайку» выбрали именно они, и понятно почему: пьеса в пьесе усиливает эффект театральности, героев все знают со школьной скамьи, и понять, почему в «Выборах на роль Аркадиной» участвуют красавица Марелла Аньели со снимка Аведона и «Портрет Беатрис Гастингс» работы Модильяни — хотя какая из нее примадонна?! — ни для кого не составит труда. Доступные логические ходы превращали прогулку по «сцене» в решение уравнения со всеми известными, и поскольку радость узнавания всегда окрыляет, можно было рассчитывать, что на оставшиеся два акта зрители тоже захотят прийти.

Если первое действие вполне можно было расценивать как комедию — ведь и сам Чехов именно так обозначил жанр «Чайки», — то после быстрого антракта зрителям предложили утомительную философскую драму «Метафизика из будущего». Живущий в Берлине австрийский футуролог Армен Аванесян создал сценарий «философской пьесы в 11 мыслеобразах», в котором, по его словам, «подверг сомнению категорию времени» — то есть повторно опроверг хронологию. Театральности тут было меньше, при явной удаче отдельных сцен — в частности, сцены № 4, под названием «Жизнь / смерть», роли в которой «играли» «Семейство горшков» (ранняя скульптура Вадима Сидура) и куклы, сшитые Луиз Буржуа. Хорошее искусство спасёт и вымученный сюжет.

В третьем акте сюжетные подпорки оказались ни к чему. Как и весь этот умозрительный выставочный «театр», к которому давно пора бы привыкнуть: кураторы прибегают к нему всё чаще, используя театральную структуру как спасательный круг. Иногда это оправдано темой, как, например, в недавней выставке «Петрушествие» в ММОМА, или содержанием, как в «Гипнозе пространства» — проекте, который сейчас идет в Царицыно.

Тут всё иначе. Последний акт — он называется «Ничьё» — сочинила поэт и публицист Мария Степанова, главный редактор сайта colta.ru и автор нашумевшей год назад книги «Памяти памяти». Она обратилась к прошлому, к биографиям вещей, в том числе своих. В дело пошли не только предметы искусства, но и предметы утилитарные: вполне носибельная и когда‑то наверняка носимая одежда, бывшие в употреблении 100 или 10 лет назад аксессуары из обширной коллекции автора. Выступив ещё и в роли куратора, Степанова устроила подобные интервенции в каждом зале, и эти вещи — гофрированные манишки начала прошлого века, фибровый чемодан, старое пальто, сменная клавиатура для пишущей машинки Mercedes 1910‑х годов — оказались тут так же важны, как спрятанный за занавеску (в кабинку для переодевания? в ателье фотографа?) всё тот же модильяниевский портрет.

В этой обволакивающей, сгущающейся по мере продвижения к последним залам атмосфере прошлого биография вещей становится самоценной, о каких бы вещах ни шла речь. Достаточно того, чтобы у них была легенда. У каждой вещи легенда, безусловно, есть — но автор ничего не сообщает, давая зрителю шанс её додумать. Где‑то, впрочем, и придумывать не надо. Если повесить абстракцию Рихтера перпендикулярно, самостоятельное исследование задника со всеми деталями провенанса, инвентарными номерами и логотипом Christie’s на оборванных бумажках окажется занятием не менее увлекательным, чем изучение лицевой стороны.

Конечно, это совсем не театр, даже не документальный. Это жизнь, которую составляют вещи, много вещей — мы найдём здесь списки всего, что было изъято у Хармса при аресте в 1941‑м, или осталось от художника Питера Ластмана, умершего в Амстердаме в 1633‑м, или было с собой у Эзры Паунда, когда он прибыл в психиатрическую лечебницу в 1945‑м. В истории предметов и людей искусство встраивается естественным образом, не требуя разъяснений. А если они всё‑таки нужны — к вашим услугам лаконичные тексты автора вкупе с цитатами из Зебальда, Сапфо и Вальтера Беньямина.