FastForwArt: встречи между мирами

Прошлым летом Швейцарский совет по культуре «Про Гельвеция» запустил программу FastForwArt, предложив художникам и музыкантам поискать новые форматы взаимодействия творческих профессионалов, оказавшихся по разные стороны закрытых границ. Сейчас эти проекты реализовались, и стало понятно, что в большинстве случаев художники создавали виртуальные пространства самого разного рода — музыкальные комнаты, видеоигры с райскими садами и подземными пещерами, электронные карты реальных городов, — где эти профессионалы могли бы встречаться и придумывать что‑то вместе. Все эти виртуальные пространства по‑своему решали проблему стыковки физического и цифрового мира, и для нашего номера мы выбрали два проекта, где эта проблема оказалась на первом плане

Space Emulation Art Label от Лаборатории пространственной электроакустики SEAL

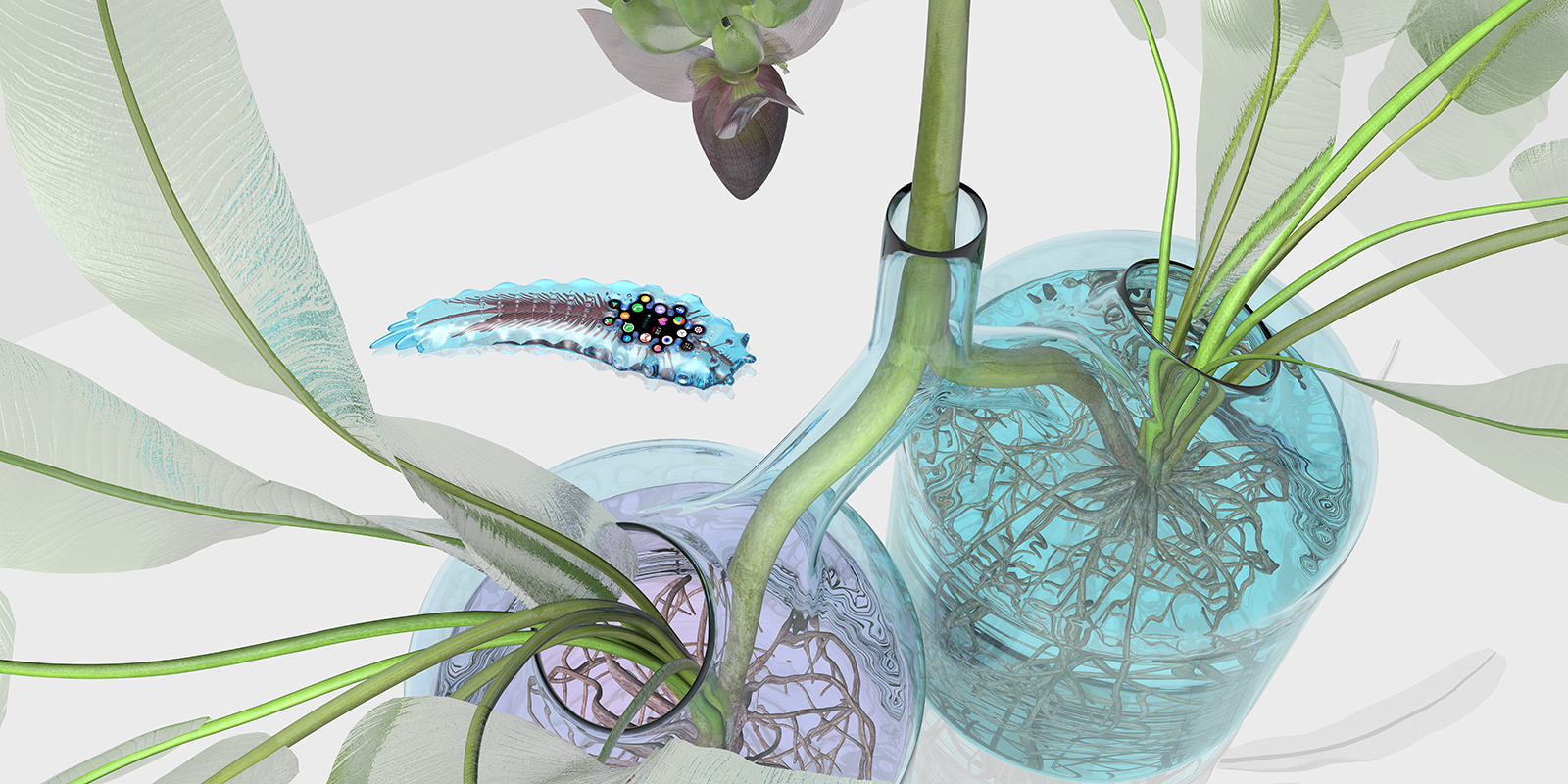

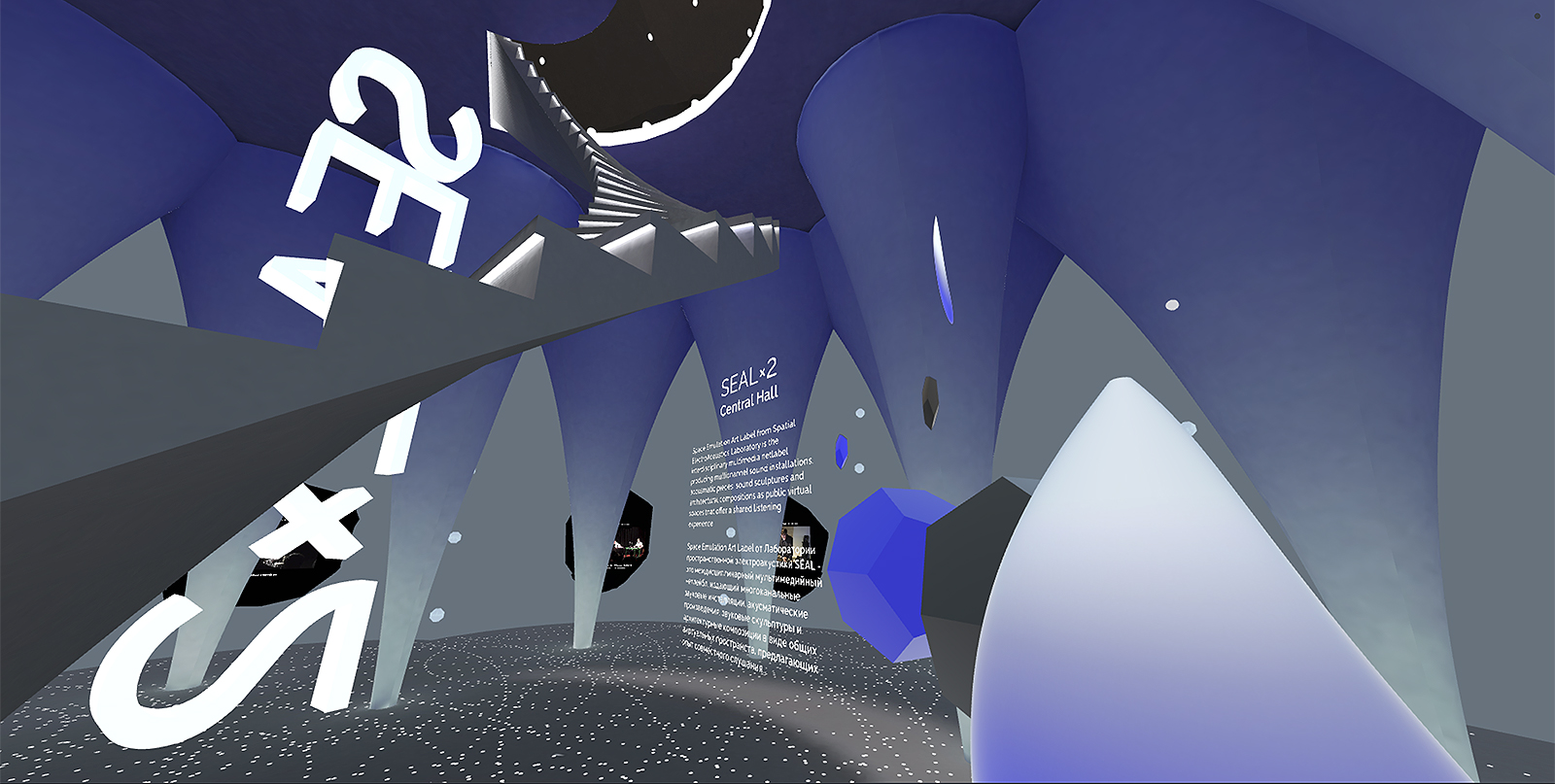

Команда проекта SEALx2 создала виртуальное пространство, похожее на огромный концертный зал или музейное лобби. Из него посетитель может попасть в несколько музыкальных комнат, причём каждая — отдельный мир, который создавали художники и музыканты. Самое главное в нём то, что по мере блуждания посетителя по этой комнате меняется не только визуальная среда, но и звук, который становится интерактивным.

Музыкант Борис Шершенков рассказывает о проекте SEALx2

You, inter alia

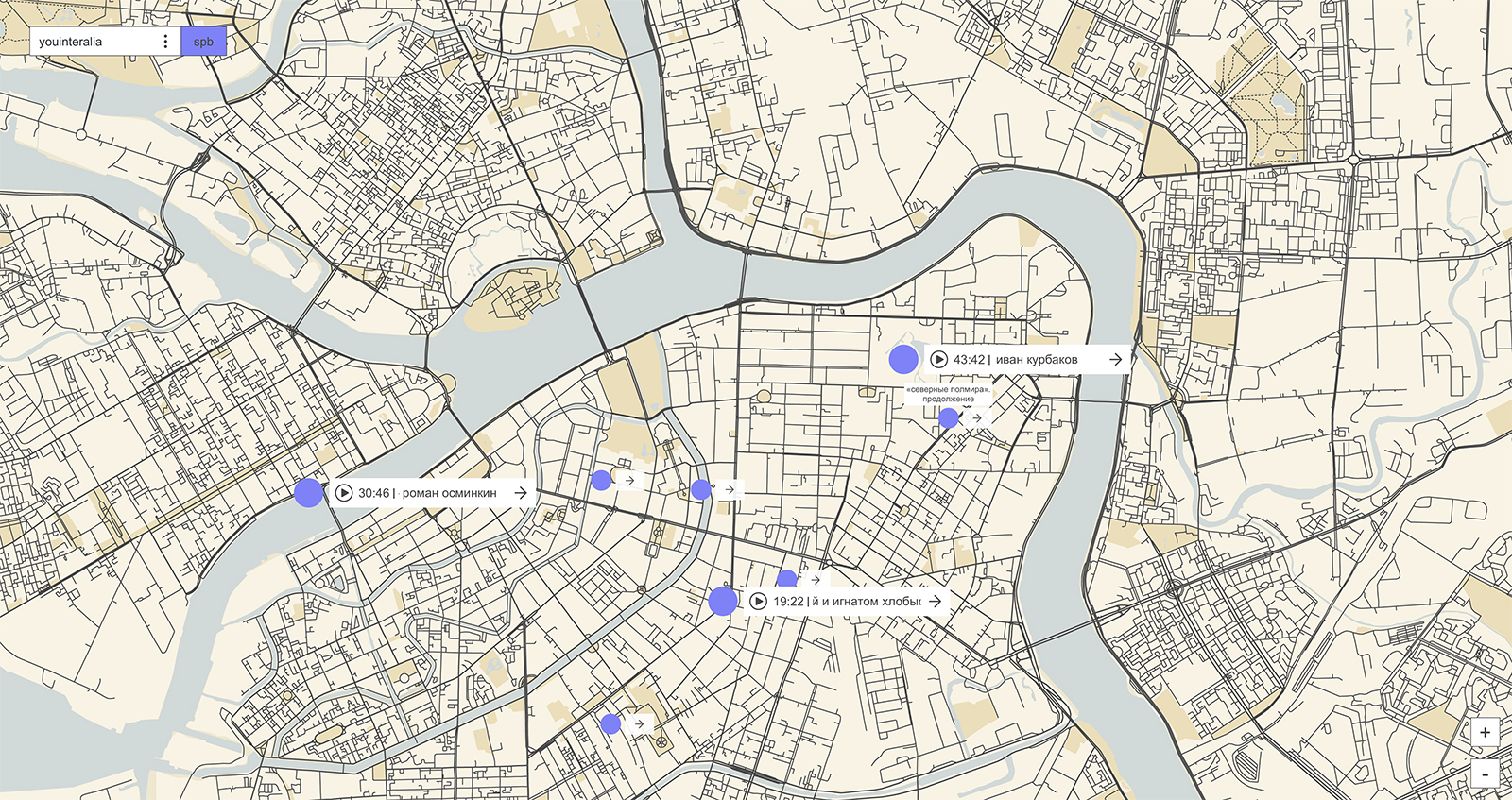

Проект You, Inter Alia представляет собой электронную карту двух городов — Петербурга и Женевы, — где обозначены точки, нажав на которые можно услышать монологи художников на их родных языках. По жанру это очень напоминает сайт-специфик театр, прогулки в наушниках, самые известные из которых — это променады Rimini Protocol практически по всем европейским столицам. Это значит, что в физическом пространстве города от слушателя требуется переходить от точки к точке вместе с голосом художника. Но всё не так просто: во‑первых, тексты очень условно привязаны к конкретным локациям в Петербурге: воображением художника ты перемещаешься со скоростью полёта над городом, растворяясь в нём. А во‑вторых, в проекте намеренно присутствует второй город, куда сейчас невозможно попасть: для российских слушателей это Женева; для швейцарцев, слушающих записи на французском языке, — Петербург. В итоге ты понимаешь, что находишься не в реальных городах и даже не в цифровом пространстве спутниковых карт, но где‑то в виртуальном лимбе между ними.

Художницы Алина Белишкина и Валерия Мостовая рассказывают о проекте You, Inter Alia