Екатерина Муромцева: «Вот она я — вместе с бабушками ковер рисую»

Работа многих художников в социальной сфере устроена как будто по одним лекалам: художник приезжает, например, в дом престарелых, проводит несколько уроков рисования и уезжает в следующую резиденцию. Поэтому такие проекты часто не воспринимаются как настоящее искусство. Катя Муромцева вроде бы тоже просто рисует с бабушками и дедушками, но есть важное отличие — она ездит в дома престарелых уже много лет и по собственной инициативе, а людей, с которыми работает, считает своими близкими. Это отличие проявляется и в качестве работ, и возможно именно поэтому только за последнее время художница стала лауреатом «Инновации-2020», премии Cosmoscow и программы Present Continious фонда V-A-C

Для меня это тоже большой вопрос, остаётся ли художник художником, когда начинает выполнять задачи социальных служб, но мне важно, каким содержанием он это наполняет. Когда я работала с бабушками и дедушками в доме престарелых, то показывала им работы концептуалистов, из которых выросли серии «Наши ответы Кабакову» и «Наши ответы Булатову». При этом мне было интересно не просто развлечь моих собеседников, но и выстроить диалог между ними и художниками их же поколения, о которых они не знали. То, что получилось в результате, — это размышления и о советском времени, и об их жизненном опыте. В другой серии мы вместе с бабушками рисовали советские ковры с оленями— такие висели на стенах и у меня дома, и у них. Это обманка — в доме престарелых нельзя вешать ковры по требованиям безопасности, но можно их изобразить. Я намеренно не рисовала с ними зайчиков и солнышки, мне хотелось получить целостный художественный продукт. Хорошо, что моя коммуникация с бабушками сложилась, но хорошо и то, что её результат интересен и вне стен дома престарелых. И мне нравится заниматься с ними не тем, что предлагается в учебниках по арт-терапии, но тем, что затрагивает лично и их, и меня, — мне тоже должно быть интересно. С другой стороны — да, художник выполняет социальную функцию, причём в условиях, когда больше её никто не выполняет. Только сейчас появляются фонды, которые нанимают культоргов, но художник, приходя в дома престарелых со своими собственными задачами, эту работу тоже делает.

Я дружу с фондом «Старость в радость», который занимается пожилыми людьми, но они никогда меня не просили что‑либо для них делать. Еще мне кажется важным, что наша дружба с бабушками и дедушками продолжается уже семь лет. У нас сложились отношения, которые развиваются, — вы же не можете приехать к друзьям, сделать с ними серию рисунков, а потом уехать и забыть о них. У нас — по‑другому. Например, бабушка Женя звонила мне вчера, сказала, что её выписали из больницы, что скоро уже можно будет к ней приехать, и какие краски ей нужно привезти, и что у них теперь новая директриса — хорошая. Часто художники заплывают в чужую жизнь и тут же уплывают, но в моем случае эти бабушки и дедушки — значительная и важная часть моей собственной жизни. Раньше я к ним ездила каждые выходные. Сейчас у меня меньше энергии и сил для этого, но я приезжаю к ним так часто, как только могу. К тому же наши отношения с бабушками не заключаются в том, что я что‑то для них делаю. Это они мне гораздо больше дают — переживание совершенно другого опыта, понимание жизни. И еще они учат меня петь частушки и воспроизводить советские плакатные шрифты. Дело в том, что я закончила философский факультет и на последнем курсе писала диплом про время, точнее, про Пруста и Бергсона, — как изменилась концепция времени в ХХ веке. Тогда я прочитала «В поисках утраченного времени» и решила обязательно стать художником. При этом мне был интересен горизонт мышления другого времени, мне хотелось его пройти не только через книжки, но и посредством личного опыта, а его можно узнать только в доверительной беседе. Так я оказалась в доме престарелых.

У меня была прекраснейшая бабушка, она прожила девяносто шесть лет, и, к сожалению, ушла в этом году. Я всегда показывала ей все свои работы. Ей я рассказывала истории, которые слышала от других бабушек и дедушек в домах престарелых, а им про неё. Моя бабушка прожила дольше всех своих друзей. Их я уже не застала, она осталась одна. На самом деле я не знаю, почему нужны были другие бабушки и дедушки, кроме неё. Просто мне было интересно. У нас же обычно в жизни не один друг, а несколько.

Первый раз я приехала в дом престарелых с девушками, которые потом создали фонд «Старость в радость». Они учились на филфаке и ездили с концертами по домам престарелых. Мне про них рассказали, и я захотела к ним присоединиться. Та поездка была в Товарковский дом для престарелых и инвалидов в Тульской области — оказалось, что у него очень классный директор. Мы сразу все перезнакомились, я рассказала, что рисую, и спросила, можно ли к ним приезжать еще — мне было бы интересно что‑то делать вместе и как раз было удобно добираться туда автобусом. В мире этих учреждений все знают друг друга, и мне начали советовать — например, познакомиться с художником, который живет в другом доме престарелых, но в той же области. Я начала ездить по разным домам, но это стало сложно эмоционально — ты очень сильно привязываешься к людям. Поэтому я выбрала несколько — и до сих пор с ними дружу. Иногда навещаю их с фондом, иногда на автобусе, иногда прошу друзей довезти на машине, когда у меня с собой мольберты, холсты и краски.

Я думаю, что жители домов стали со мной общаться, потому что видели, что мне по‑настоящему интересно. Например, прекрасный художник Андрианов Игорь Михайлович, с которым мы начали делать «Ответы Булатову». Я ему показала альбом, а он сказал, что будь это его работы, он бы написал другие фразы. Я спросила, какие, и так началась серия. Но сначала, когда мы только познакомились, мы часа три сидели и болтали про импрессионистов, про Шекспира, про судьбу Малевича, и мне было по‑настоящему интересно. С другими мы разговаривали о более личных вещах. Одна бабушка мне рассказывала про свои романы в таких деталях, которые мне даже немного стыдно было слушать. Не все случалось сразу. Например, есть бабушка Света, с которой мы потихоньку начинаем дружить, она знает «Евгения Онегина» наизусть и читала мне его. Ей хотелось проверить, помнит ли она еще текст или нет, а я была благодарным слушателем. А через какое‑то время она поделилась, что впервые за долгое время влюбилась в одного джентльмена, и как они воровали хлеб из столовой, чтобы вместе кормить голубей. Когда мы с бабушками рисовали ковры, я жила в доме престарелых несколько недель, ходила с ними на завтраки и обеды, и они привыкли ко мне.

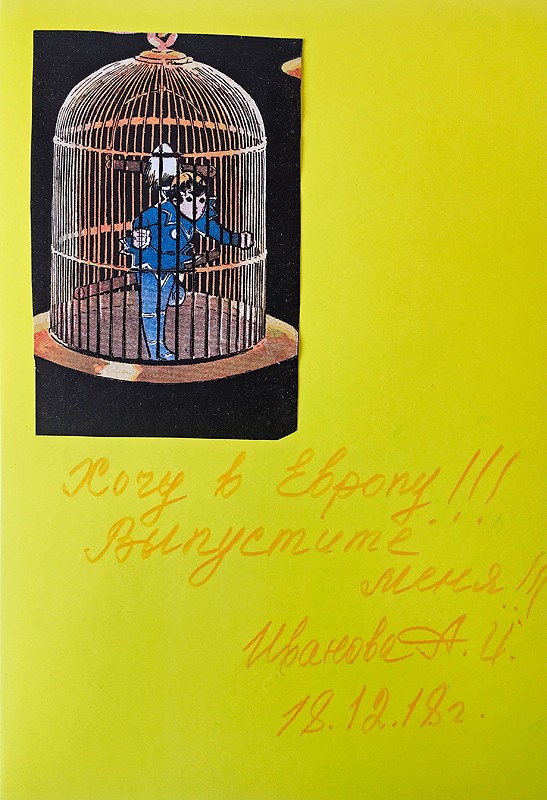

Да, иногда наивными. В них, например, есть критика Ильи Кабакова: какая же должна быть пенсия, чтобы содержать такой дом. Я им тогда показывала фильм о Кабакове, съемки которого проходили в его мастерской на Лонг-Айленде. Мне всегда интересна эта оппозиция наивности и осведомленности, я ищу между ними баланс. Но, во‑первых, наивность не представляется мне чем‑то негативным, мне она кажется просто живым, человеческим ответом на то, о чем говорили Булатов, Кабаков и Пепперштейн. Например, я снимала видео о художнике, который два года рисует портрет Путина. Он вроде тоже наивный художник, но и не наивный на самом деле. Или я делала фильм на основе школьных сочинений про советскую эпоху, и тексты детей о нашей истории были тоже очень наивными и клишированными, но мне хотелось дать голос людям, которые никогда не были допущены к историческому нарративу в качестве рассказчиков. Наивность стала лейтмотивом многих моих работ, и мне не хочется, чтобы она воспринималась как нечто плохое. Наоборот, мне бы хотелось вывести современное искусство из тех границ, которые в нашей профессии поставлены очень жестко: есть художественное сообщество, которое что‑то понимает, и есть художники, которые должны ориентироваться на Донну Харауэй и писать тексты, исходя из актуальных концептов. Мне не хочется, чтобы искусство было где‑то здесь, а живые люди где‑то еще.

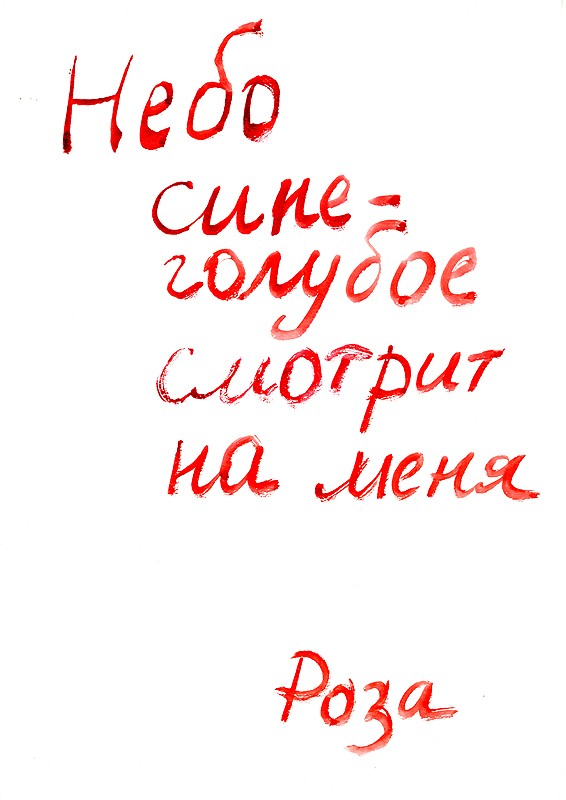

С этим я не согласна, Кабаков выступает в качестве художника и создателя своих персонажей, а я не создатель. Они все — полноценные участники диалога. Я могу представить их тексты — например, «Рождаемся — плачем, умираем — смеёмся» или «Небо сине-голубое смотрит на меня» — на месте настоящих текстов Булатова. Даже если воспринимать их как персонажей, то и я вместе с ними такой же персонаж. Я тоже есть на этой выставке. Вот она я — вместе с бабушками ковер рисую. Поэтому это не «их ответы», это «наши ответы» Булатову, Кабакову и Пепперштейну. Поскольку для меня отношения с бабушками и дедушками максимально личные, мне больше всего хотелось бы избежать их использования для целей своего проекта.

А вы правда так думаете? Мне очень нравятся эти картинки, по‑моему, это своего рода «Медицинская герменевтика», и они хорошо сделаны — и формально, и пластически. Это очень хорошая графика.

Я с этим не согласна. Будь я куратором, я бы их выставила.

Я была бы очень рада такому повороту, потому что у нас комьюнити-артом мало кто занимается, особенно когда речь идет про долгие и основательные проекты, разве что Катрин Ненашева и Николай Полисский. Мне кажется, чем больше будет таких проектов, тем будет больше пересечений любительского и профессионального искусства, чего бы мне и хотелось.

Я не рассматриваю социальный заказ как нечто отрицательное, без него художнику могло бы и не прийти в голову поехать в дом престарелых, или он мог бы не знать, как договориться о резиденции там, как наладить общение. У меня есть мечта создать организацию, которая помогала бы тем художникам, которые хотят общаться с пожилыми людьми и ездить в дома престарелых — а я знаю, что многие хотят. Понимаю, что это большая административная работа, но надеюсь, что мне это удастся. Правда здесь опять будет весь набор проблем, связанных с художественными институциями.

Последние девять месяцев я провела в Загребе. What, How & for Whom — самый активный творческий коллектив в Хорватии, и они основали академию, куда приглашают художников из разных стран. Там я начала проект про трудовые отношения в сфере искусства: я приглашаю арт-профессионалов попозировать и рисую акварельные портреты их теней, а потом беру небольшое интервью о том, сталкивались ли они с ситуацией, когда их труд был невидим. Еще спрашиваю про самые дурацкие халтуры, за которые они когда‑либо брались, — ведь мы все такими вещами занимаемся, но никому не говорим. Таким образом, у меня накопился целый корпус гигантских акварелей под два метра и набор интервью. Как и в случае с домами престарелых, это тоже была работа с сообществом — и это первый раз, когда я работала с людьми из мира культуры. Сейчас все это было выставлено в качестве специального проекта на ярмарке Cosmoscow: там были мои портреты теней, портрет бабушки Жени, портреты врачей, выполненные Марго Овчаренко и Сашей Ануфриевым. Экспозиция все время менялась, это был большой труд.

В доме престарелых действительно сложно говорить про сообщество — там все отдельно. Кто‑то не хочет сидеть с кем‑то другим на обеде, есть свои драмы, в общем, это просто люди, объединенные общим местом жительства. А вот в случае с культурными работниками — все же сообщество. Под сообществом я понимаю некое общее поле, в котором протянуты нити диалогов. И оно в художественном мире есть — и в Загребе, и в Москве. В моем ответе нет утопического стремления, чтобы все жили дружно и думали одинаково, но в случае трудностей к сообществу можно апеллировать. Вот я сейчас отвечаю вам и думаю, что и у пожилых людей — всё‑таки тоже сообщество. Например, мы несколько раз привозили группы в «Гараж», сначала на Кабакова, потом на Пепперштейна, и у них уже тоже образовалось вот это поле дискуссии. Через выставки они выходили на личные истории, в какие‑то момент сообщество складывалось. Может, это тоже наивно звучит, но мне бы хотелось в это верить.

Когда люди делят общий быт, их многое связывает помимо меня. Моя роль состояла только в том, чтобы привнести в эту среду новые темы для обсуждения, помимо тех, что у них уже были.