Идеальный город эпохи Возрождения

Историк итальянской архитектуры, почётный профессор Неаполитанского университета имени Фридриха II Чезаре де Сета детально анализирует изображения идеальных городов, возникшие в XV веке, и приходит к выводу о причастности автора «Десяти книг о зодчестве» Леона Батиста Альберти к созданию известных нам живописных образов città ideale

Четыре образа идеального города

Самый знаменитый пример воплощения метафоры идеального города в культуре итальянского Возрождения — картина из Национальной галереи Марке в Урбино i , которую историки приписывают кисти некоего флорентинского мастера i . Работа 1490—1495 годов, выполненная темперой на доске из тополя, очень близка картине из Художественного музея Уолтерс в Балтиморе: оба изображения выстроены со строгим соблюдением центральной перспективы. На доске из Урбино мы видим прямоугольную площадь с двумя расположенными симметрично колодцами, а между ними — увенчанное конической крышей с фонарём сооружение цилиндрической формы с двумя ярусами коринфских колонн. Это украшенное портиком здание совпадает со зрительным центром картины, а центр здания, в свою очередь, совпадает с портиком. По сторонам высятся городские дома одинаковой высоты, но разного типа: они также украшены портиками, однако здание с лоджией слева — серого цвета. Это значит, что оно построено из серого песчаника — pietra serena. Этот материал использовали многие флорентийские архитекторы, начиная с Брунеллески. Здание напротив сложено из золотистого мрамора — pietra dorata, который также широко применяли во Флоренции. За ними — более скромные дома с типичными для Средневековья крышами. Справа в глубине виднеется фасад, напоминающий тот, что Леон-Баттиста Альберти создал для церкви Санта-Мария-Новелла.

Художник, с одной стороны, возрождает античные принципы с опорой на Витрувия, а с другой — ведёт напряжённый диалог со средневековым миром

Картина из Балтимора тоже полностью соответствует принципам renovatio: по сторонам изображены два одинаковых по высоте здания (хотя то, что справа, имеет портик и три этажа над ним, а то, что слева, просто трёхэтажное), которые стоят на высоких цоколях со ступенями и образуют площадь греческого типа; её пространство организуют четыре колонны с капителями, на которых установлены скульптуры. Куда интереснее фон: стоящая в центре триумфальная арка с тремя пролётами, очевидно, отсылает к отрывкам из «Десяти книг о зодчестве» Альберти, где даётся совет завершать перспективу большой улицы подобными монументами. Слева изображён амфитеатр, явно похожий на Колизей, справа — восьмиугольное здание с двойным ордером, крыша которого по форме напоминает алмазную огранку и увенчана фонарём.

В данном случае художник ставит перед собой более сложные задачи: с одной стороны, он возрождает античные принципы с опорой на Витрувия, а с другой — ведет напряжённый диалог со средневековым миром, который воплощается в здании справа. Схема рисунка его фасада напоминает баптистерий Сан-Джованни перед флорентийским собором Санта-Мария-дель-Фьоре, а строго геометрический рисунок элементов из двуцветного мрамора отсылает не только к баптистерию, но и к средневековой церкви Сан-Миньято-аль-Монте в той же Флоренции, — в любом случае, речь не идёт о зданиях эпохи Возрождения.

Рядом с этими двумя можно поставить и работу из Берлинской картинной галереи. На первом плане там изображён портик, который образует настоящий просцениум. Четыре ионические колонны и каменные перегородки с арками и пилястрами поддерживают потолок, украшенный, как и фасад палаццо деи Диаманти в Ферраре, «алмазными», то есть гранёными, кессонами. Зритель словно бы смотрит на город из‑за кулис, а за ними уходит вдаль широкая улица, по сторонам которой высятся трёхэтажные дома; один из них — справа — украшен портиком. На заднем плане виднеется море с кораблями. Одно из ближних к морю зданий венчает средневековая башня, однако по высоте она не превышает соседние трёхэтажные строения.

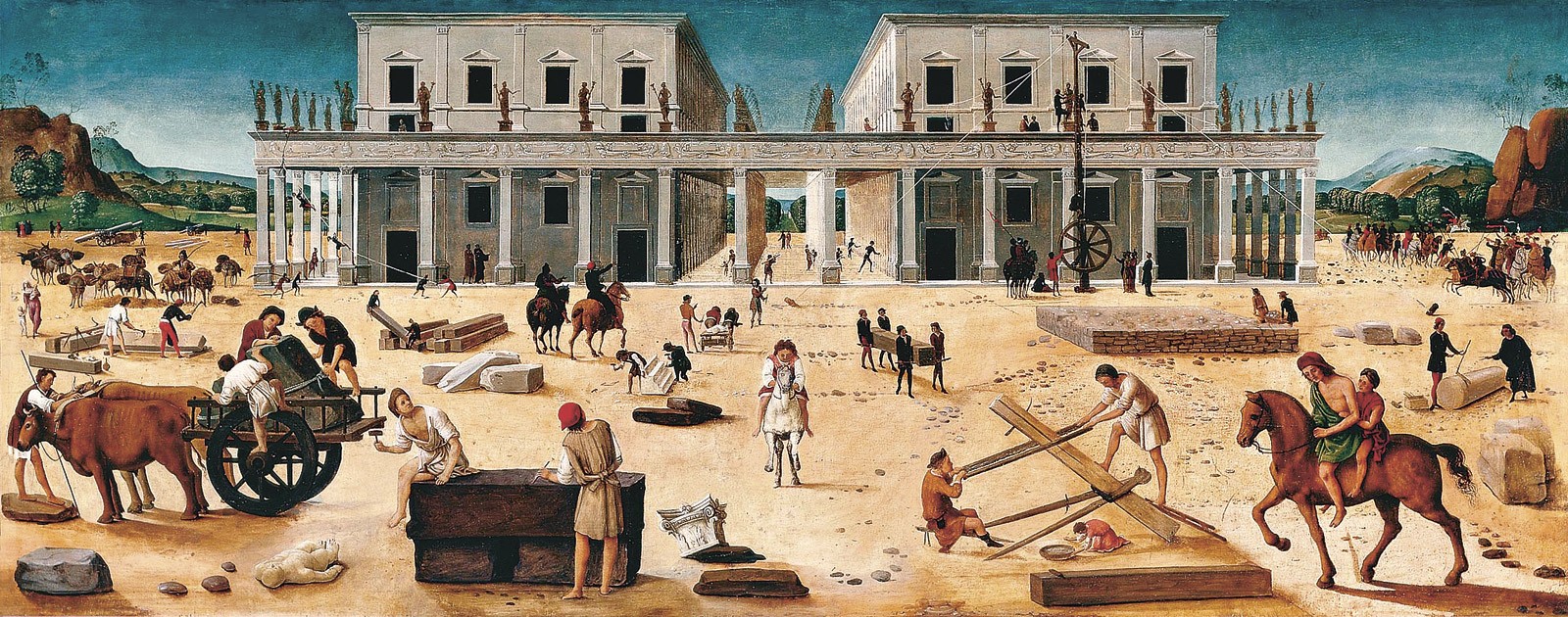

Четвёртая картина близка первым трём: речь идёт о работе Пьеро ди Козимо «Строительство дворца» (ок. 1485—1490, дерево, масло) из музея Джона и Мейбл Ринглинг в Сарасоте, штат Флорида. В центре изображены два здания, окружённые широким портиком с ионическими пилястрами; между ними проходит широкая улица. Перед нами снова фрагмент идеального города, однако на первом плане художник подробно изображает занятых на стройке мастеров: одни работают по камню, другие пилят доски, третьи перевозят мрамор на запряжённой волами повозке. По площади также разъезжают верхом люди, следящие за ходом работ. Перед нами редкое изображение идущего полным ходом строительства.

Леон-Баттиста Альберти и его «Десять книг о зодчестве»

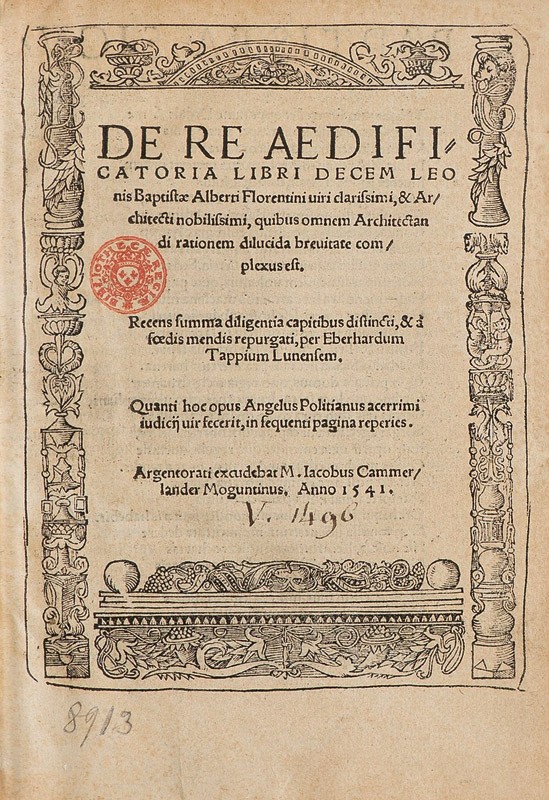

Труд Альберти — высочайшее достижение эпохи гуманизма. Этот трактат середины XV века, ставший первой в мире архитектурной книгой, изданной типографским способом, оказал принципиальное влияние на зодчество своего времени и на новые принципы организации городского пространства. Он явился непревзойдённым образцом для других текстов, которые были представлены публике и в том же, и в следующем столетии.

Труд Альберти можно сравнить с песочными часами: наследие Средневековья, проходя через узкое горлышко заповедей Витрувия, перетекает в современность

Первая редакция труда Альберти, посвящённого папе Николаю V, была закончена около 1452 года. Целиком же он был напечатан в 1485 году, спустя тринадцать лет после смерти автора. По традиции его латинское название De re aedificatoria («О строительном деле») переводится на итальянский как Della architettura («О зодчестве») или просто L’architettura, как предложил автор последнего, блестящего перевода i . Только Антуан Кризостом Катрмер‑де-Кенси (1755—1849) сохранил название, которое дал трактату сам автор, — Le traité de l’art de bien bâtir: французский историк точно уловил замысел Альберти — систематически описать все примеры создания отдельных архитектурных сооружений и городов. Новаторство и гениальность Альберти состоят в том, что, чётко сформулировав нормы и предписания, он предложил образцы для подражания. По сути, Альберти опирается на традицию средневековых уставов, следуя при этом парадигме, которую для него, одного из первых сознательных теоретиков renovatio imperii («возрождения империи»), задавал трактат Витрувия.

С этой точки зрения труд Альберти можно сравнить с песочными часами: наследие Средневековья, проходя через узкое горлышко заповедей Витрувия, перетекает в современность i . Нашу догадку подтверждает то, что во всех десяти книгах не найти принципиального противопоставления идей Альберти средневековому миру — разве что в деталях, которые касаются практической стороны, что само по себе доказывает, что переворот уже свершился.

Пятая глава Четвертой книги Альберти i содержит немало указаний, позволяющих понять, как автор представлял себе город и его строительство. Глава эта посвящена дорогам, которые автор рассматривает как основу урбанистического и территориального устройства. Альберти делит дороги на «военные» и «невоенные». Невоенные — это дороги, тянущиеся по сельской местности: они должны быть широкими и «с обширнейшим кругозором», на них не может быть «преград вроде воды или развалин», а сама дорога должна быть «не самой прямой, а самой безопасной, и я предпочитаю, чтобы она была несколько длиннее, но зато удобнее». В то же время, если военная дорога «ведёт к городу, а государство будет славное и могучее, прилично иметь дороги прямые и широчайшие, которые придают городу достоинство и величие». Таковы самые дерзкие мечты Альберти: он рисует в воображении городское пространство, которое уже не назовёшь средневековым. Оно соответствует городу эпохи Возрождения — городу, который в конце XV века начнут изображать художники и который на протяжении всего XVI столетия будут описывать в трактатах.

Ниже Альберти замечает:

Если же речь идёт о колонии или крепости, то подступы к ним будут всего более безопасны, если дорога не прямо подойдёт к воротам, а будет проложена вправо или влево около стен и в особенности под самыми бойницами. […] Внутри же города подобает ей быть не прямой, а подобной реке, извивающейся мягким изгибом то туда, то сюда, то вновь в ту же сторону; ибо помимо того, что там, где она будет казаться длиннее, она заставит и город казаться больше, чем он есть […]. И как хорошо будет, когда при прогулке на каждом шагу постепенно будут открываться всё новые стороны зданий, а выход и фасад любого дома будут обращены на середину улицы; и хотя в других отношениях чрезмерный простор улицы некрасив, да и нездоров, но в этом смысле обширность является преимуществом.

Город Рим, пишет Корнелий [т. е. Тацит], после произведённого Нероном расширения улиц стал более жарким и потому менее здоровым, а в других местах, наоборот, в теснинах улиц мёрзнут и даже летом остаются всегда в тени. Но у нас не должно быть дома, куда не проникал бы дневной луч и куда не было бы притока воздуха: откуда бы он ни притекал, всюду он найдёт прямую и по большей части свободную поверхность для своего прохождения, и дом никогда не будет испытывать действие пагубных ветров, ибо они тотчас же будут отражены встречными стенами. Вдобавок, если вторгается враг, он на таких улицах подвергается опасности, теснимый спереди и с флангов не менее чем с тыла.

Мы процитировали этот отрывок почти целиком, поскольку он подтверждает догадку о верности Альберти средневековым урбанистическим представлениям. Описываемый им город с узкими извилистыми улочками, которые порой заканчиваются тупиками, далёк от правил евклидовой геометрии и не вполне отвечает архитектурным и формальным принципам гуманизма.

Идеальный и реальный город во второй половине XV века

Все четыре описанных нами образа представляют собой сцены из жизни идеального города. Однако настоящие итальянские города в середине XV века ещё не подверглись модернизации, поэтому было бы ошибкой считать, что эти городские пейзажи и повседневные сценки отражают воплощённые в жизнь идеи эпохи Возрождения. Дело обстояло как раз наоборот: это художники и литераторы предлагали новые образцы в виде воображаемых городских пространств, а реальные города менялись в соответствии с ними. Эту догадку подтверждают «Комментарии» (1462—1463) кардинала Энеа Сильвио Пикколомини, который позднее стал папой Пием II: именно он поручил Бернардо Росселлино спроектировать Пьенцу. В Урбино подобные картины могли использоваться и как образцы для пейзажей, которые в то время любили выполнять в технике инкрустации.

Городские пространства близки между собой по архитектуре и не имеют ни малейшего отношения к настоящим городам середины XV века

Тут перед нами встаёт чрезвычайно важный вопрос: какова связь — и есть ли она вообще — между изображениями идеального города и реальными видами Рима, Флоренции, Венеции и Неаполя, созданными приблизительно в то же время? Если не вдаваться в подробности, на этот вопрос нужно ответить отрицательно: эти воображаемые городские пространства близки между собой по архитектуре и не имеют ни малейшего отношения к настоящим городам середины XV века. Важно, что мы имеем тут дело не с идеальными, а с виртуальными изображениями: эти здания и пространства могли бы существовать на самом деле, но построены не были — в жизнь вошли разве что их отдельные части и декоративные элементы. Их можно обнаружить в зданиях эпохи Возрождения начиная с середины XV века i .

Три изображения идеального города описал Ричард Краутхаймер. Позволим себе не пересказывать подробно результаты, полученные немецким учёным, и ограничимся несколькими его выводами, которые понадобятся нам в дальнейшем. Во-первых, «все три картины, написанные на досках из тополя, которые составлены из двух или трёх горизонтальных частей, вероятно, служили спинками, то есть деревянными деталями, расположенными в задней части предмета мебели, или являлись частью деревянной обшивки комнаты» i . Второй вывод касается датировки трёх картин и их уникальности: перед нами редчайшие исключения в живописи XV века, поскольку на них представлены образцы нового градостроительного языка; точность и достоверность в передаче архитектуры позволяет рассматривать их как стилистические образцы для инкрустаций i , которые создавались в апартаментах в палаццо Дукале в Мантуе и которые можно датировать 1474—1482 годами. Таким образом инкрустации появились одновременно с картинами или вслед за ними — следовательно, все три идеальных города можно отнести к шестидесятым годам XV века, когда ещё был жив Альберти.

Из всего сказанного выше, разумеется, не вытекает, что автор «Десяти книг о зодчестве» и есть автор картин из Урбино, Балтимора и Берлина, особенно если учесть, что по художественному качеству они очень неоднородны. И композиция, и краски, и тональность свидетельствуют, что написаны они разными авторами. Скорее, уместно предположить, что все три художника имели общего образованного наставника, своего рода режиссёра, к которому восходят их представления о городском пространстве, где канонические, антикизирующие принципы сочетаются с renovatio ordinis. В этом пространстве принципы гуманизма провозглашаются свободно, громко и ясно, независимо от практических трудностей, с которыми сталкивается всякий государь, берущийся за перестройку городского организма: очевидно, что у подобного организма за столетия образовалось много слоёв и что это накладывает определённые физические и юридические ограничения, не говоря уже о том, что осуществление масштабных урбанистических проектов всегда связано с финансовыми трудностями. Мы полностью согласны с Краутхаймером в том, что три картины воплощают не просто «проекты некоего архитектора», а идеальное видение городского пространства.

Речь идёт не об исправлении и улучшении реального города, а о создании столь же реального города, который представляет собой утопию, в котором можно воплотить новый imago urbis и новую архитектурную форму

Как уже было отмечено, в этом случае уместнее говорить о виртуальных, а не об идеальных ведутах, как их обычно называют, поскольку все изображённые здания вполне можно реализовать как по структуре и типологии, так и в мельчайших деталях ордеров, капителей и украшений. Попытки воссоздать эти здания уже предпринимались, все элементы изображены настолько чётко, что воссоздание планов строений не составляет труда. Трактат «Десять книг о зодчестве», как сказано выше, представляет собой подробный перечень правил, предписаний и установлений, цель которых — сделать современный город приятным для глаза и функционально организованным, добиться того, чтобы город выражал venustas (красоту) своего времени. Но поскольку предположение об участи Альберти представляется весьма правдоподобным, позвольте мне сделать следующий вывод: Альберти, придав своему трактату практический и нормативный характер, мог ощущать потребность снабдить его иллюстрациями, показать новый город, в котором воплощены сформулированные им правила. Значит, речь идёт не об исправлении и улучшении реального города, а о создании столь же реального города, который представляет собой утопию, в котором можно воплотить новый imago urbis и новую архитектурную форму. В таком случае роль Альберти как «режиссёра» трёх картин согласуется с его намерением изобразить «новый» город для Федериго да Монтефельтро, с которым Альберти состоял в дружеских отношениях, чтобы подтолкнуть урбинского герцога к воплощению политической, социальной и художественной утопии, соответствующей неоплатоническим идеалам.

Перевод с итальянского Анны Ямпольской