Чужие здесь не ходят

Разговор о забытых, выпавших из оборота именах, вполне уместен в контексте того состояния, которое переживает сегодня проект contemporary art. Это состояние плачевно. Сегодня дискурс этого искусства по числу активно «говорящих», несмотря на свою виртуальную «безразмерность», умещается на одном продавленном диване: это практически выяснение в «Живом журнале» отношений между ветеранами акционизма по поводу былого молодечества. И совершенно естественно сужение дискурса сопровождается его измельчанием — этически-поведенческим, языковым и прочим: достаточно вспомнить истерики Тер-Оганьяна по поводу Pussy Riot. Недолго, согласно злому анекдоту, и до мышей до… поститься

Конечно, дискурс contemporary art имеет несколько этажей. На верхнем могут быть вполне умные и достойные, но, как бы это сказать, сомнамбулически автореферентные философские практики гройсовского толка. Есть очень талантливый «левый» сектор, интенции которого, правда, разнонаправлены — от самоценности политической провокативности (Андрей Ерофеев) до неприятия любых господствующих форм репрезентации (Екатерина Дёготь, Кэти Чухров). Есть и молодое поколение, по видимости, продолжающее социально-исследовательские практики раннесоветских леваков (Арсений Жиляев и др.). Правда, трудно не заметить, что их целенаправленная «лабораторность» улавливает пока что самые малые токи заинтересованности западных левых арт-институций. (Их множество, и всегда есть шанс полезно сблизиться на почве игровой социальности. Фаворский, кажется, предостерегал когда‑то от «игры в инженеров», но про социальную инженерию не говорил, да и кто он такой для наших арт-деятелей, Фаворский.) Ладно нынешние, но дискурс современного искусства, сегодня истончившийся, как стариковская кожа (шутка сказать, сорок лет ему, не меньше), и в лучшие времена не грешил бережностью к наличному составу. В этом была определённая объективность: он формировался (формировал себя) в условиях мифологии андерграунда. Чужие отсекались изначально, в попутчиках никто не нуждался (не только официозу, но и семидесятникам, ничем не запятнанным, кроме участия в союзовской «молодёжности», давали отлуп: Наталья Нестерова и отчасти Татьяна Назаренко стали более-менее своими лет через десять. Тут была своя политическая составляющая — «Натерпелись!» Была и составляющая личностная: дискурс формировали исключительно талантливые, продвинутые, жёсткие люди: Илья Кабаков,

Дискурс современного искусства, сегодня истончившийся, как стариковская кожа, и в лучшие времена не грешил бережностью к наличному составу: чужие отсекались изначально, в попутчиках никто не нуждался

Для нас главное — дискурс современного искусства даже в свой героический период был актуалистским. В будущее возьмут не всех — даже среди своих. Чего уж думать о вчерашних и посторонних. Так что борьба шла за актуальность. Мэтры неофициального искусства, начиная с 1990‑х, были болезненно озабочены своим положением в дискурсе: не все умели работать с ним. Но я сейчас беру не бывших «неформалов»: там были свои потери — условно говоря, «смысловики», используя административный ресурс соответственно тренированной критики, явно оттеснили за штат художников, старомодно ценивших «поэзис». Иное дело, что сегодня даже Илья Кабаков, похоже, нуждается в иной системе описания и понимания, для которых поэзис — не звук пустой. Но это — другая тема. Пока что скажу: «актуалисты», отрефлексированно или нет, рубили концы. Им легче было работать с вымышленными, залегендированными художниками (Комар и Меламид, Кабаков), в уста (руки) которых можно было вложить некую верифицирующую собственную арт-практику информацию, чем выстраивать отношения с реальными фигурами. В этом плане для дискурса современного искусства забытой фигурой был даже великий, но чужой Гелий Коржев. Мало-мальский интерес к нему не проявлен со стороны современного искусства по сей день.

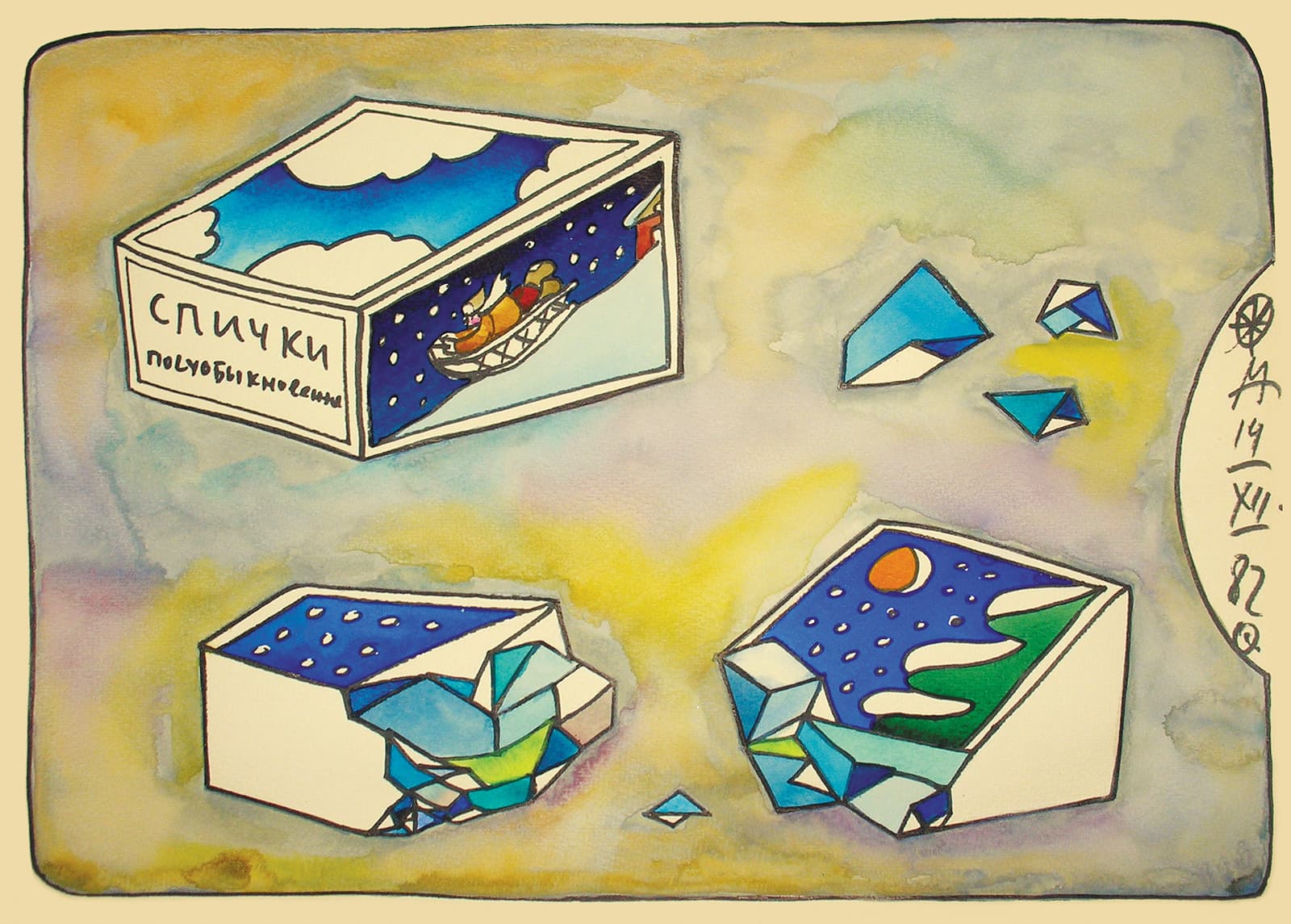

Итак, нестыковки даже не с гипермасштабными, как Коржев, но просто заметными предшественниками из, условно говоря, традиционалистов, носили и концептуальный, и ситуационный (всё это рутинное деление на официальное-неофициальное) характер. Если нужна была опора в традиции, выбирались имена великих новаторов, на меньшее, чем Малевич, мало кто соглашался. Особенно — из «смысловиков». Но и они воспринимали даже Малевича скорее умозрительно. Без пластически-телесных прикосновений. Вектор актуальности тем более не располагал к тому, чтобы оборачиваться в поисках реальных предшественников. А они были. Причём нельзя сказать, что не на виду. Борис Смирнов, учившийся ещё в 1920‑е годы, обладал всеми возможными званиями и наградами как художник прикладного искусства. Я уже в 1990‑е обнаружил его фотоработы военных лет — абсолютно концептуалистские (он снимал войну как означенное пространство: знаки, символы, указатели на стенах, бортах кораблей, солдатском чайнике). Он же сделал первую инсталляцию на гоголевскую тему: нарочито криво срисовал на листе ватмана — заднике — знаменитую агинскую иллюстрацию к «Мёртвым душам», на стул положил всяческий визуальный сор — битое стекло, мусор, мухи-мармышки. Плюшкин! Художественные власти относились снисходительно: чудит старик! Дали показать везде, где можно. Никто не клюнул. А ведь случай редчайший — инсталляция 1970‑х годов! Поразительным образом соприкасалась с исканиями концептуалистского толка арт-практика ленинградской группы «Одна композиция»: игровой антифункционализм, мимикрия в чужих материалах, буквализация стертых метафор (помнится, М. Копылков сделал рыбу-пилу так: к керамической рыбе, шамотному полотну, формой повторяющему натуральную рыбину, он приделал реальную ручку от пилы-ножовки). Словом, потенциальных союзников и даже родственников было много, но их не искали: актуализму концептуально не нужна укоренённость.

А вот другой круг забытых. Это уже художники contemporary art и биографически, и творчески. И выставочная судьба у них вполне успешная, но в корпус имён, представляющих российских или российских-по‑рождению художников, они практически не входят. Почему в большие кураторские репрезентации (да и в коллекции то же) не берут, скажем, Игоря Захарова-Росса? С ним работают европейские музеи, он начинал как неформал, сделал ещё до своего раннего отъезда в Ленинграде несколько замечательных акций, кажется, чуть раньше «Коллективных действий». Или вот ушедший уже Сергей Есаян, интереснейшая фигура, эстет-концептуалист. Как и у Захарова-Росса, у него была выставка в Русском музее. Ну и что? Я могу назвать с десяток таких забытых имён. Тут приходится говорить уже о некой тенденции.

В русле актуального искусства были востребованы открыватели новых имён (в этой благородной роли в большей степени проявили себя галеристы — от Марата Гельмана до Елены Селиной). Но и утвердился тип куратора — управленца авторитарного толка, заинтересованного в управляемом контингенте. Ладно, генералы. На них никто не посягает: выслуга лет, реальные заслуги, близость к Верховному… Описанному типу куратора чисто поколенчески доступен средний комсостав, старшины и рядовые. Тут уж они властны в выстраивании иерархий. И в этих иерархиях чужим не место. Строить отношения с какими‑то далёкими и независимыми (то есть имеющими самостоятельный выход на западный арт-истеблишмент) не продуктивно: наличного человеческого материала хватит «под» любой проект. Вообще возникает удивительный момент: «держатели дискурса» (они же, как я писал когда‑то, «терминодержатели») не только забывают самостоятельные фигуры из «неблизких» и как бы не столь известных. Они активно отторгают и более чем известные имена. Для дискурса актуального искусства они становятся забытыми. Я не поклонник Михаила Шемякина, но не об этом речь. Художник многое сделал в плане отрицательной самопрезентации в чисто личном плане. Он драчлив и с готовностью посягает на священных коров. Кроме того, он ретроспективист, как писали во времена Серебряного века, художник возврата. Но ведь ещё Юрий Тынянов писал через дефис: архаист-новатор. И наоборот. Кроме всего прочего, его упрекают в салонности. На фоне действительной стремительной салонизации многих постконцептуалистов-любомудров, своих в доску (многие действительно стали резать доску и гнуть металл) это обвинение в адрес чужого пробуксовывает. Так что, думаю, в отказе прописать Шемякина по адресу современного искусства присутствует нечто другое: ключевым словом является всё‑таки «чужой». А дискурсодержатели парадоксальным образом выполняют охранительские функции. Или вот через поколение — Максим Кантор, самый востребованный западными музеями художник своего «выпуска». Он много потрудился, чтобы его у нас «забыли»: возродил недоброй памяти жанр художественного памфлета, грубо прошёлся по всем известным личностям арт-сцены. Но хотя бы его политическая графика — редчайшей демократической пробы: глас вопиющего в пустыне, до отказа забитой социальными миражами. Ау-у! Нет ответа, по крайней мере, с берега нашего искусства. Забыт. Когда дискурсодержатели берут на себя охранительские функции, дискурс становится общаком.

«Забывают» чужих по отношению к матрице современного искусства, тем более, подвергающих эту матрицу сомнению. Этот путь привёл актуальный дискурс к нынешнему плачевному состоянию: конформизму, воспроизводству первых учеников за счёт талантливых прогульщиков, местечковости

Проблема забытых имеет два измерения. Первое — естественное желание возродить историко-культурную справедливость по отношению к несправедливо забытым именам. Второе — «забывают» чужих, некондиционных по отношению к матрице современного искусства, тем более подвергающих эту матрицу сомнению. Этот путь привёл актуальный дискурс к нынешнему плачевному состоянию: конформизму, воспроизводству первых учеников за счёт талантливых прогульщиков, местечковости, диванности и пр. В конце концов, искусство потребует от дискурсодержателей отчёта и кадровых изменений: ему‑то, искусству, необходимы реактуализация забытых имён и явлений, установление новых связей, в том числе и с тенями забытых предков.