Андрей Ерофеев: «Они оказались эпизодическими героями»

История искусства — это не реальность как таковая, а связный рассказ о произошедшем. Причём тот именно рассказ, который в данный конкретный момент настолько ясен, убедителен и логичен, что признаётся большинством участников процесса и современников в качестве базового текста культуры. Те, кто в него включён, — исторические герои, выстроенные по иерархии согласно ценностям, целям, мировосприятию, лежащим в основе этого повествования

А разве Михаил Чернышов забыт или недооценён? В начале 1960‑х он был очень интересным молодым художником, предтечей минимализма. Но на этой позиции он и замер. Если бы сразу после 1965 года его не стало, ничего принципиально в его наследии не изменилось бы. Конечно, слава богу, он жив, работает. Но всё существенное в его творчестве случилось в течение нескольких далёких уже лет. Он блеснул тогда возможностью новейшей неиллюзивной эстетики перед очень традиционным ещё художественным сообществом. И за это попал в историю. Был оценен персональной выставкой в 1993 году в ЦДХ и размещением работ в постоянной экспозиции в ГТГ. Какого вы ещё хотите признания? А то, что о нём не говорят в метро, так у нас ни о ком из художников народ не говорит, кроме богохульников. Конечно, если бы в нашей культуре и жизни победило «атлантическое» направление, где стержневым явлением были бы разные варианты абстракции и геометрии, полное слияние с Западом, то Чернышов, как и группа «Движение», и Юликов, и Олег Яковлев имели бы тогда в истории куда более важную роль. Но они оказались эпизодическими героями. Поскольку в истории искусства 1960—1970‑х годов победу одержал нарратив, в котором главными объявлены другие тенденции. Собственно, история искусства для меня — это есть не реальность как таковая, а связный рассказ о произошедшем. Причём тот именно рассказ, который в данный конкретный момент настолько ясен, убедителен и логичен, что признается большинством участников процесса и современников в качестве базового текста культуры. Те, кто в него включён, — исторические герои, выстроенные по иерархии согласно ценностям, целям, мировосприятию, лежащим в основе этого повествования. Нарратив конечен, то есть устремлён к некоему финалу, в котором сжимается до формулы и фокусируется всё самое для него существенное. Герои нарратива создают исторические произведения. А вот всё остальное за пределами данного повествования — строительный материал и мусор истории, безбрежный архив бесчисленного количества текстов — художественных предметов, проектов, событий и комментариев.

Герои нарратива создают исторические произведения. А вот всё остальное за пределами данного повествования — строительный материал и мусор истории, безбрежный архив бесчисленного количества текстов — предметов, проектов, событий и комментариев

Исторические нарративы многообразны в любой культуре в любое время, но они не равны по значению. Одни из них тяготеют к универсальности, охватывают все виды искусства в рамках своей культуры и ещё стремятся описать соседние культуры. Другие, напротив, редуцированы до творчества нескольких человек. Вот как раз к таким принадлежит историческое самоописание, составленное Михаилом Чернышовым под названием «Москва, 1961—67». В центре его, естественно, находится сам художник, на соседних орбитах вращаются Нусберг, Рогинский, а дальше, всё ниже и ниже — Рабин и несколько прочих представителей андерграунда. Но всё это очень ограничено временем (6 лет), пространством (Москва), количеством персонажей (5—10). Ниже по значимости имеются персональные нарративы, в которых единственным героем выступает сам художник (например, Элий Белютин или Эрнст Неизвестный), а всех прочих как бы и не существует.

Но вернёмся к самым значимым, универсальным нарративам. Они подразделяются, во‑первых, на объективированные изложения и самоописания. К первым относится, например, известный курс советской истории искусства от Рылова до Налбандяна, который потерпел полный крах и под глыбами идеологических плит погрёб большое количество художников. Ко второму типу относятся исторические тексты, созданные самими художниками. Это сочинения авангардистов 1910—1920‑х, где творчество отдельных фигур и целых направлений выстроено по логике развития и вплетено в общую картину мирового искусства. Это также тексты художников-нонконформистов, из них самыми известными стали сочинения Ильи Кабакова.

Многие художники до сих пор возмущаются: как это Кабаков посмел всех выставить персонажами своих текстов, а себя самого демиургом, главным нарратором. На это им можно возразить, что никто не мешал им сделать то же самое

В отличие от большинства коллег, всецело занятых своей персоной, Кабаков подробнейшим образом описал всю систему нонконформистской культуры, её характерные черты, этапы развития, нашёл подходящие слова для творчества огромного количества единомышленников и предшественников и, разумеется, всё подвёл к себе, представив своё искусство сутью не только нонконформизма, но и альтернативной ему «мосховской живописи», сочинённой в стенах Союза советских художников. Причём, когда я говорю «описал», то имею в виду не только книги и лекции Кабакова. Изложенные в них концепции, кстати сказать, я слышал у него в мастерской десятки раз. Кабаков снова и снова перед собранием друзей повторял и оттачивал канву исторического рассказа, менял и шлифовал формулировки, чтобы сделать их общим текстом всего круга художников. Многие художники, некоторые его бывшие друзья, до сих пор возмущаются этой позицией: как это Кабаков посмел всех выставить персонажами своих текстов, а себя самого демиургом, главным нарратором. На это им можно возразить, что никто не мешал им сделать то же самое — выйти за пределы своего авторского месседжа и попробовать охватить и интерпретировать всё многообразие художественных высказываний.

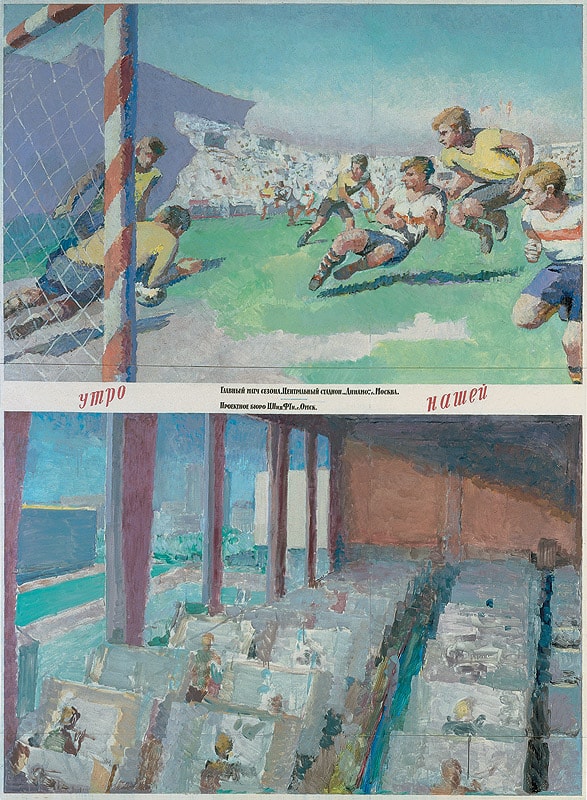

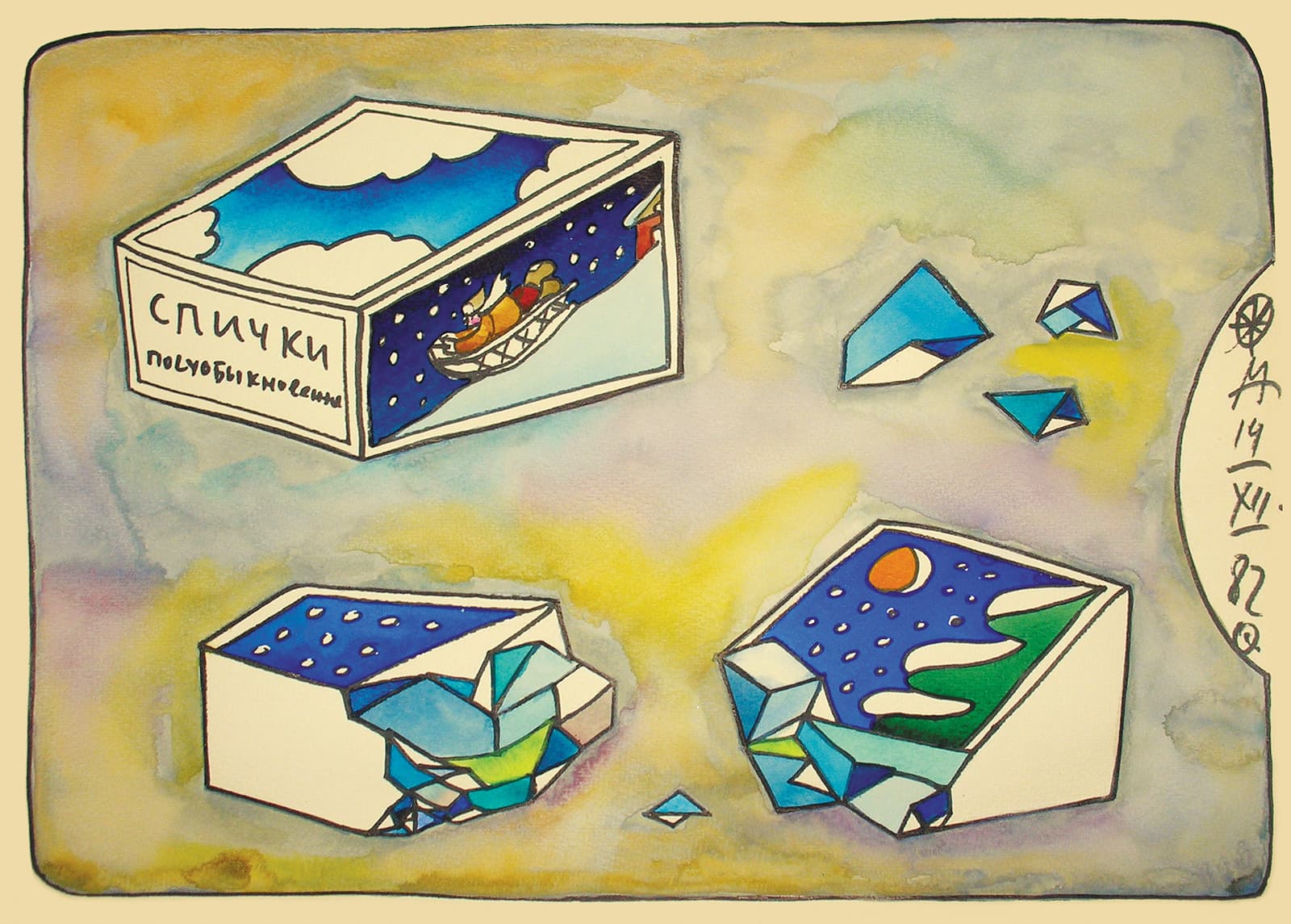

Помимо словесных текстов, Кабаков описывает чужие высказывания языком изобразительного искусства. В его творчестве мы наблюдаем историческую драму местной художественной культуры — трансформацию чистого авангарда в кухонный, загаженный мухами, заваленный бытовой утварью, искажённый коммунальной перебранкой минимализм. Параллельное угасание страшного сталинского соцреализма и его перерождение в халтурную мазню в духе так называемого сурового стиля. Кабаков прекрасно демонстрирует разницу между первым «метафизическим» и вторым «критическим» этапами развития нонконформизма. Подробнейшим образом Кабаков прорабатывает отдельные утопические идеи советской культуры — например, пресловутую идею синтеза абстрактного и фигуративного, эстетического и тематического. Он создаёт соединения лёгкой французской манеры с типичными патриотическими сюжетами. Эти работы смотрятся свежее и убедительнее, куда интереснее, чем подлинные Попковы, Андроновы и Никоновы, которые никогда не дотягивали до формульной законченности именно из‑за нарративной невнятицы авторов. У них не только не была сочинена собственная историческая версия искусства. Но не было и своего категориального аппарата. На всё про всё, одно единственное, звучащее, как вульгаризм, наименование суровый стиль.

Я не хочу сказать, что Кабаков написал нам главную историю местного искусства, одну единственную, раз и навсегда. Он создал каркас с персонажами и темами, который был дополнен, развит другими авторами. Его вариант истории лишён авторского субъективизма, даже можно сказать, — вообще лишён автора. Это и создало пресловутый эффект убедительности, когда читатель, мы с вами, примерили на себя этот текст и внутренне с ним согласились, смогли его апроприировать. Степень его убедительности была несравненно выше ещё до всякого подробного знакомства с реальностью (той самой мусорной кучей истории). Кабаковский нарратив подавил в головах рождённых в СССР искусствоведов и краткий курс советского искусства, и приблизительные конструкции Александра Морозова относительно «карнавализаторов и театрализаторов» последнего, совсем как‑то странно деформированного призыва соцреализма.

Конечно, удалось. Вы ведь понимаете, наверное, что соц-арт также является формой мощного исторического нарратива, Виталий Комар и Александр Меламид создали в своём творчестве много исторических апокрифов — про первого концептуалиста, написавшего в петровское время текстовую икону «Не сотвори себе кумира», про первого абстракциониста, крепостного графа Шереметьева, писавшего какие‑то образы вселенной в духе Николая Вечтомова. Но главное их детище — мутант модернизма и соцреализма. Это противоестественное совокупление казалось всем — в том числе и западным коллегам — совершенно невозможным. Между тем Комар и Меламид смогли навязать всем сомневающимся этот коллаж как подлинное историческое явление. Создали историю перетекания авангарда в соцреализм и обратно. По этому принципу теперь строится экспозиция Третьяковки. И никого больше не коробит, что после Иогансона и Герасимова идёт Целков и Рабин. Шизофреническая экспозиция находит теоретическое обоснование, это, мол, отражение нашего двоемыслия. Комар и Меламид так же, как и Кабаков, предложили каркас, который был подхвачен и дорисован многими другими авторами. Например, Борисом Гройсом.

Империя гордится прошлыми достижениями в условиях, когда нынешних нет. Я считаю это опасной и вредной идеологической ошибкой. Надо бы гордиться творчеством людей, которые успешно сопротивлялись системе и благодаря которым она рухнула, почти никого не придавив. Я приписываю эту относительную бескровность нашего возвращения в капитализм именно соц-арту, его смеховым лицедейским практикам, его адогматизму и релятивизму, пустившему глубокие корни в нашем обществе. Смех подавил агрессию. А что касается соцреализма, то на него, действительно, едут посмотреть из разных стран как на полюс этического и эстетического безобразия, как на образец деградации всех талантов в тоталитарном обществе. Сами у себя западные коллеги попрятали подобное художество: ни в Испании, ни в Италии, ни в Германии не допросишься показать фашистское искусство. «Да, знаете, у нас почти его и не было, так, чуть‑чуть», — в один голос твердят тамошние искусствоведы. А у нас — пожалуйста. Смотрите на здоровье. Соцреализм натуральный, созданный в 1930—1940‑е годы привлекает, конечно, не эстетическими, а этнографическими особенностями.

Но есть и другой соцреализм — преобразованный, подвергнутый онирической возгонке, который начали делать Комар и Меламид, Кабаков, а затем продолжили Орлов, Брускин, Дубосарский и Виноградов. Там мы видим неожиданные и захватывающие сюжеты — Хрущёв и Маленков уговаривают Жукова арестовать Берию, босоногий Сталин в пижаме разглядывает свои оспины в зеркало, девочка-пионерка мастурбирует, глядя на портрет вождя. Фотореализм постановок бьёт в глаза. Это вам не дешёвые оперные приёмы Модорова со товарищи. Колорит взят у Пуссена, у Караваджо, у Жоржа де ла Тура. Я думаю, что со временем соцреализм войдёт в историю именно в этом преобразованном виде так же, как африканское искусство вошло в интерпретации кубизма, наив — через призму неопримитивистов, а искусство душевнобольных — через информель сюрреалистов. Что же касается исходников, оригиналов, то они, будучи несекуляризированными, слишком связанными с культами, идеологией или психическим здоровьем, станут экспонатами специализированных музеев и объектами маргинальных исторических нарративов.

А сегодня наблюдается отсутствие универсальных нарративов. И это страшная проблема. Последний большой нарратор Дмитрий Александрович Пригов покинул нас пять лет назад. Количество искусства — предметов, людей, проектов, акций — быстро растёт, а исторической канвы нет. Всё превращается в кучу, вернее, как в первые годы появления нонконформизма, параллельно соцреализму, — в две кучи. Одна — разрешённое, послушное искусство. Другая — протестное и запрещённое. Вместо новых подходов в самоописаниях ищут спасения в старых рецептах. Пример, последняя по времени мода — рассмотрение искусства с неомарксистской точки зрения. Полная лажа, мне кажется. Но суета весьма симптоматична. Ибо художник сегодня уже ясно понимает — без статуса персонажа в историческом рисованном или текстовом повествовании в историю не попасть. А без исторического значения не работает рыночный механизм продаж, и двери музеев для новой генерации закрыты. Художественная культура с нетерпением готова отдаться первому попавшемуся сочинителю историй.