Взятый в будущее

30 сентября 2003 года исполнилось семьдесят лет Илье Кабакову. В честь этого события в столице прошли две выставки. Первая — «Избранные места» в ГЦСИ, подготовленная Виталием Пацюковым, на которой были показаны старые работы художника из частных собраний Москвы. Вторая — «Илья Кабаков. Фото и видеодокументация жизни и творчества» в Московском доме фотографии. Обе экспозиции открылись в отсутствии юбиляра. Уехав 1988 году в Нью-Йорк для проведения выставки, самый известный отечественный художник в Россию больше не возвращался.

Главный в России

То, что Илья Кабаков — самый известный в мире российский художник, кому-то может не нравиться. Можно обсуждать, почему в тени его имени остались другие, не менее интересные мастера. Но факт всемирно го признания Кабакова и его авторитет неоспоримы. Его работы находятся в коллекциях крупнейших музеев разных стран, он постоянно принимает участие в самых престижных выставках, за его творчеством пристально следят знамени тые искусствоведы и арт-критики, цены на его произведения выражаются в шестизначных долларовых суммах. И хотя Илья Кабаков уже пятнадцать лет живет за границей, его влияние на отечественных художников, не всегда, правда, явное, весьма ощутимо. Одни являются его прямыми последователями, на других он подействовал косвенно, ну, а третьи с ним полемизируют.

Об искусстве Кабакова уже написано очень много; его работы анализировали и интерпретировали самые проницательные критики и теоретики. Поэтому в статье, приуроченной к юбилею, уместным представляется не столько дать искусствоведческий анализ, сколько попытаться составить социокультурный

портрет художника.

Родился он в Днепропетровске. Рос без отца. Детство пришлось на войну: эвакуация и полуголодное существование. В первые послевоенные годы Илья Кабаков — ученик Московской средней художественной школы, незадолго до того основанного элитного учебного заведения.

Это был своего рода кадетский корпус, где культивировали будущих деятелей советского изобразительного искусства. И на самом деле среди столпов соцреализма 1960 — 1980х годов было немало тех, кто начинал в МСХШ. Учились здесь не толь ко отпрыски знаменитых московских семей, но и иногородние, которых, как Кабакова, принимали за особенно выдающийся талант. В этой школе всегда был силен дух соревнования, а для юного провинциала, не принадлежавшего к верхушке общества, это, несомненно, было особенно важно. Если же вспомнить об анти семитизме, бушевавшем в стране в конце 1940х и начале 1950х, то ясно, в каких обстоятельствах формировался будущий лидер нового русского авангарда.

После МСХШ — учеба на факультете графики Суриковского института, главного художественного ВУЗа страны. Хотя ждановские каноны во время студенчества Кабакова отчасти начинали терять былую железобетонность, но даже импрессионисты, не говоря о более поздних художниках, продолжали оставаться практически под запретом.

Похоже, первой встречей с чем-то более или менее близким современному искусству стало для Кабакова знакомство с Робертом Фальком. Хотя по более поздним работам это проследить труд но, но ранние опусы художника несут явный отпечаток фальковского влияния. Возможно, также некоторую роль в формировании Кабакова сыграла и графика Фаворского.

Далее — казалось бы, вполне успешная официальная карьера. Вступление в МОСХ и иллюстрирование детских книг. Тема связи нашего современного искусства с книжным дизайном вообще очень интересна. Иллюстрирование находилось под меньшим идеологическим прессингом, чем станковое или монументальное искусство. Кроме того, работа с книгой подразумевает умение внимательно читать и обдумывать прочитанное, что не столь обязательно для станковиста или скульптора. Для одних художников — Виктора Пивоварова, Эрика Булатова, Олега Васильева, Александра Юликова — иллюстрация стала основным заработком. Другие — Виталий Комар и Александр Меламид, Владимир Янкилевский, Игорь Макаревич, Эдуард Гороховский - в издательствах работали не столь регулярно, но все же были тесно связаны с книжным миром.

Больше — лучше

Постепенно Кабаков стал одним из самых востребованных иллюстраторов детских книг. Его друзья и коллеги относились к этому виду деятельности поразному. Например, Пивова ров книгу любил так же, как занятие искусством «для себя». Булатов и Васильев, работавшие вместе, к иллюстрациям относились явно с меньшей трогательностью, но зато работали крайне ответствен но и даже мучительно. Кабаков же, воспользовавшись великолепным наследием советской книжной графики 1920 — 1930х годов, создал собственный, легко узнаваемый и при этом не требовавший больших усилий стиль. По сути, придумав «рисование по краям» и являясь превосходным графиком (годы учебы в МСХШ и в Суриковском не прошли даром), он построил высокотехнологичный конвейер.

Одновременно все больше времени Кабаков начал посвящать собственному творчеству. Издательская деятельность оказалась, в сущности, социальным прикрытием. Но к книжным работам художника ни в коем случае нельзя относиться как к халтуре — многие из них являются высокими образцами детской иллюстрации. Важно другое — метод конвейера (тем более что Кабаков всегда был невероятно работоспособен) позволял быстро и к общему удовольствию выполнить заказ, получить гонорар и потом, не думая о деньгах, несколько месяцев заниматься собственным искусством. Уже в этом проявился обычно несвойственный нашим художникам, вполне западный, очень продуманный и прагматический подход к работе.

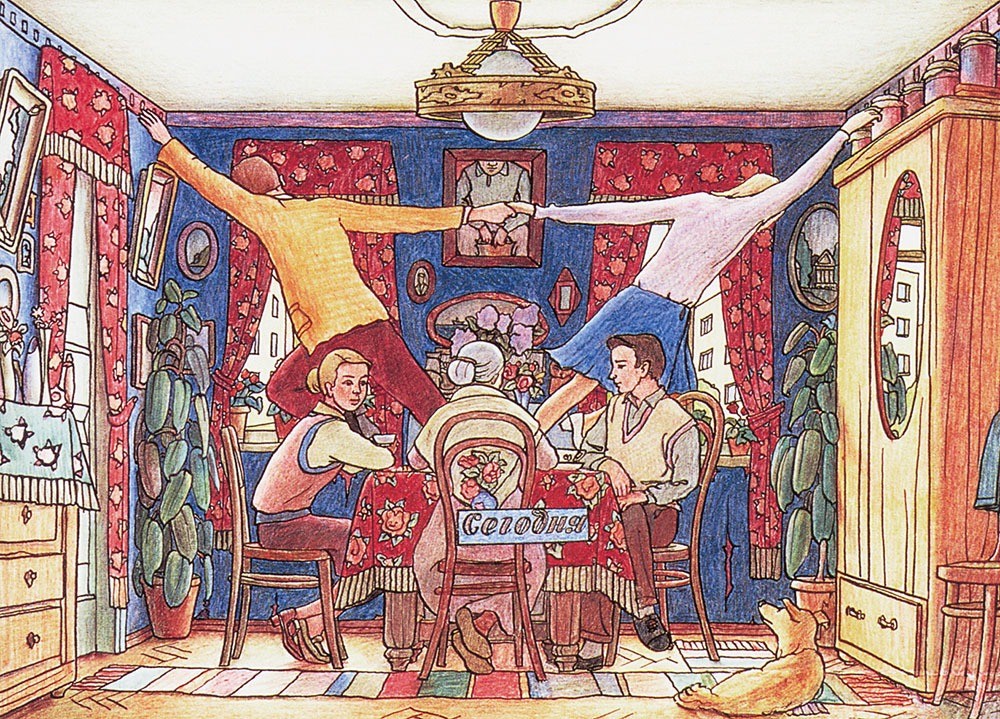

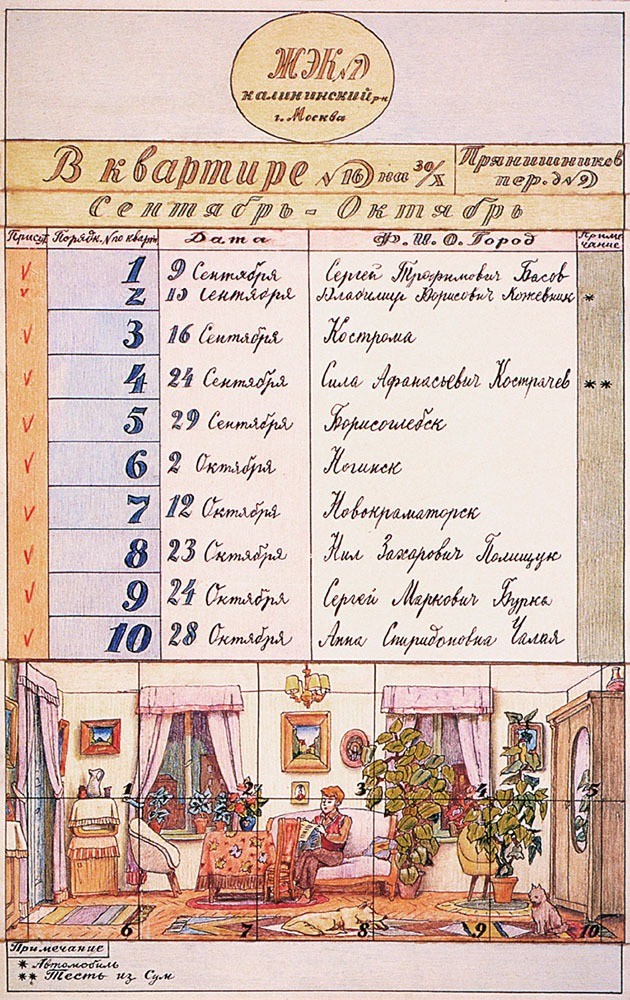

И все же книжное иллюстрирование для Кабакова не было только заработком. Именно оно подтолкнуло художника к изобретению нового жанра — альбома, одного из важнейших компонентов его творчества. Здесь серийность, принцип конвейера и продуманная технологичность использовались уже не для быстрого и экономного выполнения заказа, а для создания беспрецедентных для нашего искусства произведений.

Более того, в альбомах сразу про явилась основная черта характера, да и собственно творчества художника — стремление к тому, чтобы всего было много. Причем это понятие «много» имеет количественное, а не обязательно качественное значение: альбом может длиться и развиваться крайне монотонно. Дальше эта позиция, направленная на максимальное заполнение пространства и времени, привела к созданию кабаковских «тотальных инсталляций». В такой эксцессивной и одновременно минималистической установке можно найти близость между Кабаковым и Энди Уорхолом, говорившим: «Картинок должно быть как можно больше, и отлично, если они одинаковые».

Уже к концу 1960х Кабаков наверняка что-то знал о Марселе Дюшане, о поп-арте, о Флюксусе; вскорости в Рос сию начали проникать какие-то сведения о концептуализме. Кабаков был всегда жаден до информации, умел, несмотря на все трудности, ее получать и, самое главное, адекватно и с пользой для себя интерпретировать. Но совершенно ясно, что корни его творчества надо искать не в западных влияниях и даже не в русском художественном авангарде первой трети ХХ века, а, прежде всего, в отечествен ной литературе: Достоевском, Лескове и обэриутах, по-своему обдуманных и использованных в собственных художественных целях.

«Не тленка и духовка» на чердаке

К началу 1970х огромная мастерская Кабакова на чердаке дома «Россия» у Мясницких ворот стала одним из важнейших центров притяжения для альтер нативно настроенных художников, писателей, музыкантов и интеллектуалов тогдашней Москвы. Рядом с Кабаковым образовалась группа друзей и единомышленников, которые, как и он, искали новые пути в искусстве. Об этом, впрочем, можно прочитать в книге воспоминаний самого художника: «1960 — 1970е. Записки о неофициальной жизни в Москве». В его мастерской встречались самые разные люди. Знаменитый «детский» поэт Генрих Сапгир, в более узких кругах признанный как поэт для всех возрастов, и молодой писатель Эдуард Лимонов. Еще молодые поэты, Лев Рубинштейн и Андрей Монастырский, в будущем отцы-основатели московского концептуализма. Религиозный философ Евгений Шифферс, по образованию — театральный режиссер, считавший Малевича эманацией дьявола, а Анну Ахматову провозгласивший святой, и тогдашний сотрудник филфака МГУ Борис Гройс, жесткий диалектик и рационалист.

Здесь возможно еще одно сравнение с Уорхолом: мастерская Кабакова, при всех отличиях, была отчасти похожа на уорхоловскую «Фабрику». И тут, и там сходились люди разных взглядов. Их объединяло одно: так или иначе выражаемое неприятие установленной идеологии. Но трудно представить, чтобы на «Фабрике» обсуждали проблемы духовности и вечности. На кабаковском же чердаке это происходило постоянно. Художника растаскивали в две стороны, убеждая его попеременно в том, что мистическая духовность и относительная правота являются конечными истинами. (Авторство сакраментального выражения «нетленка и духовка» точно не установлено. Но его с большой долей вероятности можно приписать и Кабакову).

Неизвестно, что происходило в голове и душе художника, но вряд ли он легко принимал на веру чьи-то суждения. Кабаков, скорее, присматривался. В результате выбрал сторону Гройса. Конечно, оба, в силу таланта, могли бы развиваться самостоятельно, но чудесный интеллектуально-творческий симбиоз, возникший между ними, дал велико лепные результаты.

Системная совместимость

Круг общения у Кабакова в те годы был очень обширным. С одной стороны — близкие друзья и коллеги, работающие вместе с художником в одном направлении, названном Гройсом «московским романтическим концептуализмом». С другой - вполне официально признанные художники, полностью жившие по правилам, да и чиновники из московских издательств. Был Кабаков знаком и с Георги ем Костаки, хотя близости между ними не было. Видимо, по той причине, что «Великий Грек» тут же почувствовал глубокую чуждость художника тому, что делали Малевич, Розанова и Родченко. Между произведениями последних и работами Кабакова найти родство, на самом деле, трудно. Хотя ясно, что по степени новаторства Кабаков — куда в большей степени соратник Малевича, чем, например, Зверев или Немухин.

Отдельная тема — отношения Кабакова с авторами, которых принято называть нонконформистами. Естественно, он знал Оскара Рабина, Владимира Немухина, Дмитрия Плавинского и других. Нон конформисты к нему относились очень скептически: Кабаков хорошо зарабатывал, с отъявленными диссидентами не общался, от участия в «Бульдозерной выставке» уклонился. Но пришел, стоял вдалеке и внимательно наблюдал за про исходящим. И честно признался: «Мне страшно в это лезть. Вы не представляете, что за жуткий зверь — советская власть».

Раздражало многих и то, что к Кабакову зачастили редкие тогда в Москве западные специалисты по современному искусству. Не члены дипломатического корпуса, расквартированные в советской столице, не корреспонденты общедоступных газет, а представители музеев, галерейщики и арткритики. Интерес их к художнику понятен. Во-первых, искусство Кабакова было не вторичным, а по-настоящему новым. Во-вторых, художник, не живя на Западе и не зная правил поведения автора, встречающегося с представителями международного арт истеблишмента, вел себя очень верно.

Не пытался что-то быстро продать и про являл недюжинный интеллектуализм.

В 1988 году на открытии выставки Кабакова в Центре Помпиду тогдашний директор музея Жан-Юбер Мартен сказал: «Мы приехали в Москву, ходили по мастерским, увидели работы нескольких очень достойных художников. Но нам было ясно, что всем мы помочь не можем. Надо было выбрать одного и вложить в него все усилия. Мы выбрали Кабакова и сейчас видим, что не ошиблись». Это правда. Поисковая система в виде западных специалистов по искусству и наличная база данных — Кабаков — оказались полностью совместимыми.

Не жизнь, а труд

В 1970е и в начале 1980х многие друзья и знакомые Кабакова эмигрировали. Он — нет. Более того, многократно заявлял, что из СССР не уедет. Это иногда удивляло — у него была подготовлена прекрасная база, которой не было ни у кого. Но уехать он не мог по глубоко экзистенциальным (в случае великолепного художника — почти иррациональным) причинам. Для Кабакова советская жизнь и советская культура были чудовищной мерзостью. Но одно временно и основным источником творческой энергии. Его слова о том, что главное — присосаться к центральной канализационной трубе и перекачивать фекалии в нужном направлении, жутко ваты. Но ему на самом деле этот говно провод и его содержание были необходимы: для того, чтобы, дезинфицируя советскую культуру, заполнять пространство и время сублимацией советского дерьма.

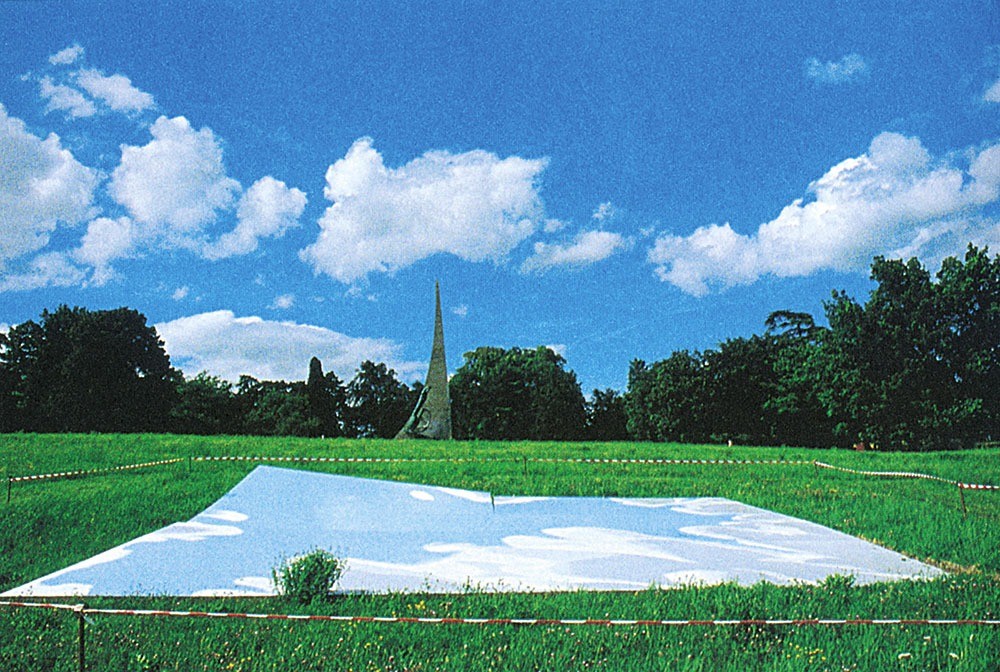

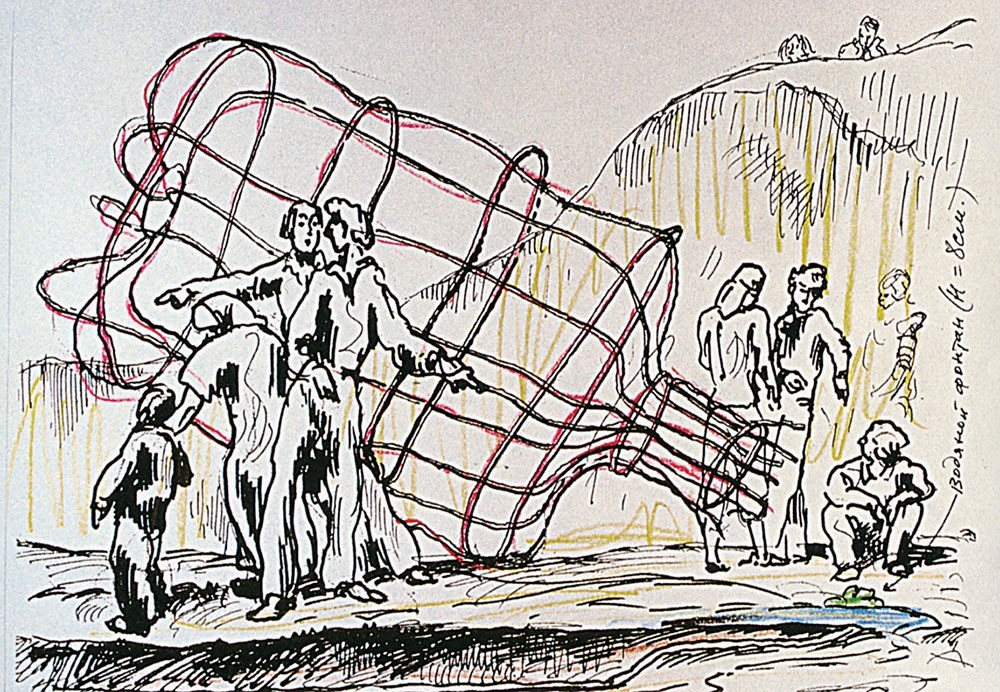

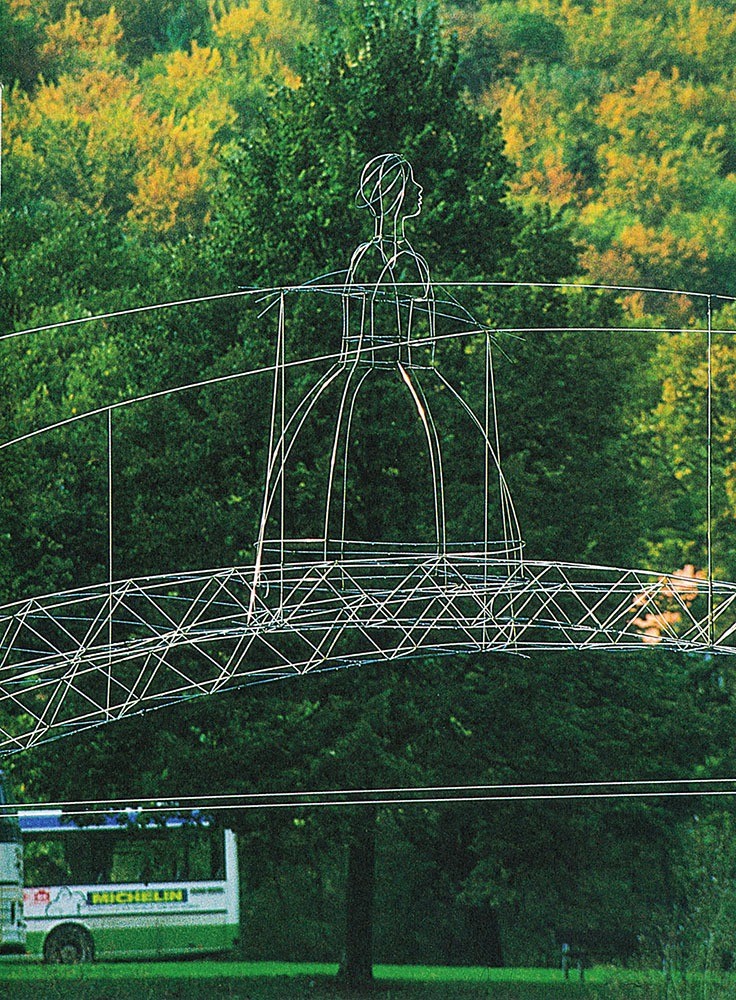

С дряхлением и распадом советской империи у Кабакова эта возможность начала пропадать. Вот он и уехал в 1988м и отряхнул ставший нелепым советский прах со своих ног. И здесь его приходится сравнивать уже не с Уорхолом, а с более привычным для русской культуры гением — Иваном Буниным. Тот в эмиграции, пытаясь «вспомнить все», написал свои лучшие книги о потерянной родине, превратив Российскую Империю во вселенский образ утраты. Кабаков же на Западе обрел возможность «забыть все», пере стать коррелировать себя с распылившей ся социальной мифологией и заняться тотальным инсталлированием искрящихся окаменелостей обыденного, личностного миросознания. По сути — обустройством колоссального музея, где посетителям предлагается рассматривать громоздящиеся друг на друга ошибки человечества.

В этом смысле очень показательны слова, сказанные Кабаковым в одном интервью 1993 года, о том, что жизни у него уже и нет — он не живет, он работает. Причем, представляется, эта жизнь — не вдохновенное горение романтического художника, а тяжкий труд. Своего рода аскеза. Зачем возлагать на себя такие вериги? Затем же, зачем это делали мона хиаскеты. Чтобы тебя взяли в будущее. Монахиаскеты будущее понимали как присножитие на лоне у Творца. Для Кабакова будущее — явно что-то другое.

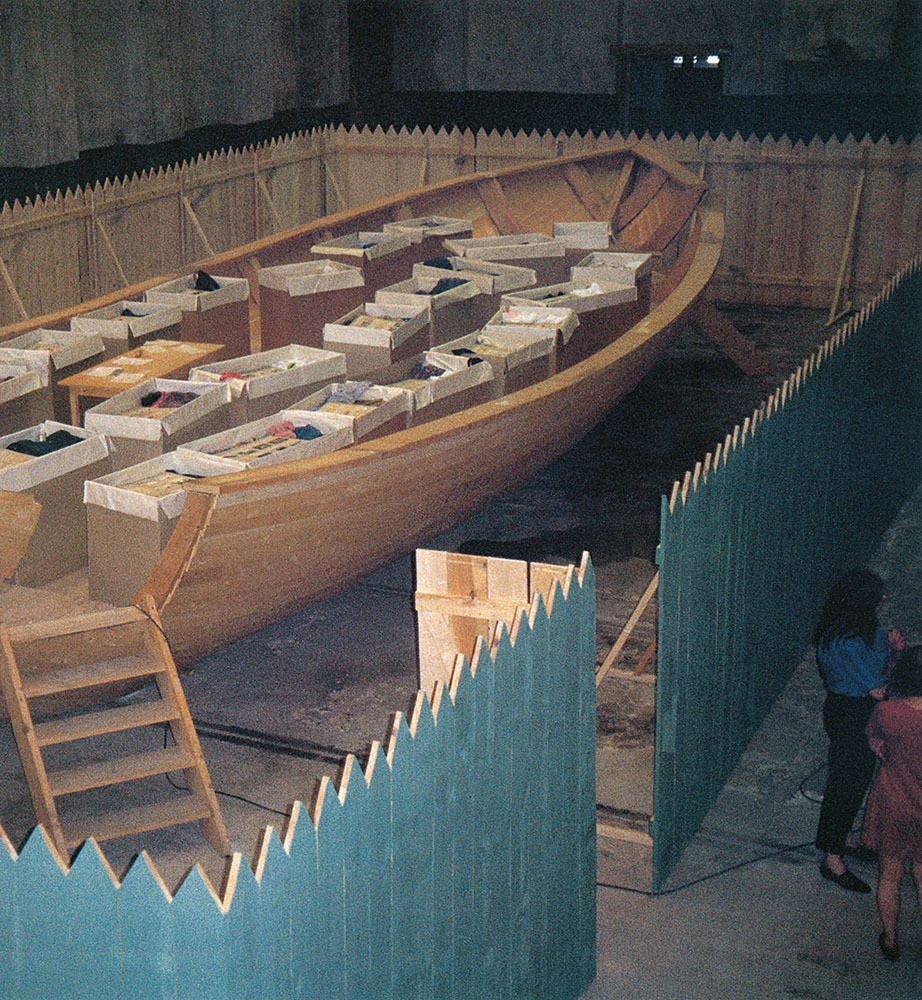

Его большая инсталляция на Венецианской биеннале 2001 называлась «В будущее возьмут не всех». Эти слова, запавшие Кабакову в душу, сказал один из его учителей в МСХШ. И, похоже, до сих пор художник одновременно панически и планомерно делал все, чтобы его в буду щее — взяли. Ему это наверняка удалось.