Ника Пархомовская: «Честно говоря, я думаю, что Морено был гением»

Одним из важнейших персонажей венских 1910‑х и 1920‑х годов был врач Якоб Леви Морено, изобретатель групповой терапии и психодрамы, но также и эксцентричный человек в балахоне, который считал себя богом, мог встать посреди чопорного венского театрального представления и начать объяснять актёрам, что они всё делают неправильно. Неудивительно, что областями, где сильнее всего чувствуется его влияние, стали театр и перформанс. Мы поговорили с театральным критиком Никой Пархомовской о контексте, в котором Морено создавал свой метод, о его связях с венским модернизмом и о том, как он повлиял на последующую культурную традицию

Всю свою жизнь Морено занимался изучением социальных и психологических аспектов человеческого поведения и в какой‑то момент задался вопросом, который волновал и самих проституток: почему-то, чем они занимаются, — плохо? Почему они от этого страдают, почему занимают низкое общественное положение? Работая с ними в 1914 году, он придумал свою самую первую методику — аксиодраму, которая заключалась в прямом столкновении совершенно разных взглядов или интересов. Например, он сводил в одном пространстве девушку и сутенёра, а потом предлагал им озвучить мысли друг друга. Проститутка должна была перевоплотиться в того, кто её продаёт, и наоборот. Будучи человеком театра, Морено верил в силу слов, в то, что этот разговор способен что‑то изменить в сознании девушки. Вот я, например, в силу слов совершено не верю и думаю, что именно поэтому аксиодрама не прижилась. Невозможно человека с другими принципами и убеждениями перетащить на свою позицию лишь при помощи слов — это пустая трата времени. Даже если твой собеседник вынужден будет согласиться с тобой под давлением ситуации, после вашего расставания он забудет об этом и продолжит исповедовать прежние убеждения.

Любопытно, что сам Морено думал над развитием этой линии и дальше: посетив Москву в 1959 году, он очень хотел устроить встречу Эйзенхауэра с Хрущёвым. Она должна была быть построена по тому же принципу: люди разных позиций излагают друг другу мысли друг друга. Очень наивно думать, что подобная встреча могла снять политическое напряжение между странами, но Морено дураком не был — честно говоря, я думаю, что он был гением, — поэтому, в отличие от попыток 1914 года, он собирался подключить к переговорам тело, например разрешить двум лидерам подраться. На начальном же этапе он думал только о словесном убеждении.

Морено сводил в одном пространстве девушку и сутенёра, а потом предлагал им озвучить мысли друг друга. Проститутка должна была перевоплотиться в того, кто её продаёт, и наоборот. Морено верил в силу слов, в то, что этот разговор способен что‑то изменить в сознании девушки

Исследователи пишут, что какие‑то из его ранних опытов были успешны — проститутки создали коммуну, организовали систему взаимопомощи. Но никто не говорит, сколько она просуществовала. Мне кажется, Морено тут лукавил: нельзя заставить женщину, которая плохо о себе думает, которая объективно находится на очень низкой ступени социальной лестницы, к которой презрительно относятся окружающие, ни с того ни с сего изменить самооценку. С чего бы ей измениться, если никак не изменились обстоятельства? Думаю, он это начал понимать и поэтому стал трансформировать свой метод.

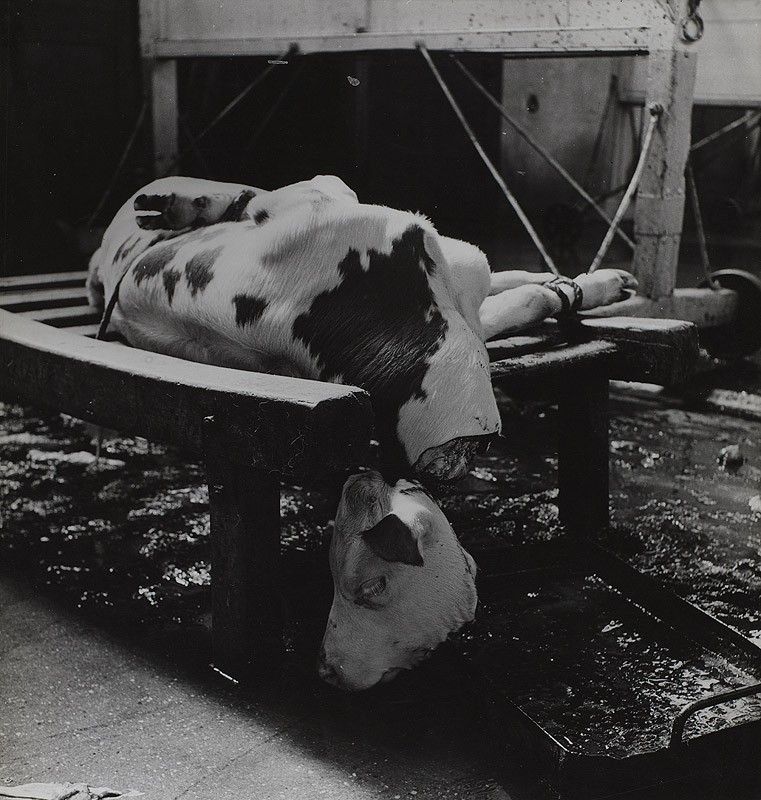

Венские опыты Якоба Морено не были задокументированы визуально — о них известно преимущественно из его собственных текстов. Поэтому проиллюстрировать этот материал мы решили работами Доры Каллмус (1881—1963), которая прославилась как Мадам Д’Ора. В 1907 году эта фактически первая фотохудожница Австрии на пару со своим мужем Артуром Бендой, который занимался технической составляющей, открыла в Вене фотоателье. Их клиентами стали лучшие модные дома, весь высший свет и вся столичная богема. Однако после Второй мировой её работы резко изменились: вместо нарядных светских красавиц она начала снимать скотобойни. Несмотря на то что Мадам Д’Ора долгое время проработала в эмиграции, её страшные, сюрреалистические фотографии изувеченных туш выглядят продолжением именно венской культурной традиции, созвучным настроениям многих австрийцев, как покинувших страну, так и оставшихся. Именно эту серию мы и публикуем.

Следующая стадия — это театр спонтанности, когда Морено приходит к выводу, что свободны только дети. На них не давит социум, и поэтому они могут позволить себе делать что хотят. Они придумывают истории и ведут себя в реальной жизни так, как будто верят в эти истории. Если сравнить это с аксиодрамой, разница хорошо видна. Предположим, проститутки вдруг поверили, что они — дамы голубых кровей, но потом вернулись на панель, увидели презрение к себе, почувствовали фрустрацию и по новой окунулись в страдание. Дети же ничего такого не почувствуют, они верят в свои россказни, реальность на них не давит. И Морено начал призывать всех верить в свои собственные истории и жить так, будто это единственная реальность. Он говорил, что спонтанность — самое главное в жизни, а спонтанность — это и есть способность жить той жизнью, которую ты себе сочинил. Между прочим, в своей практике я это наблюдаю, когда мы работаем с аутистами. Они очень чётко осознают, что играют в театре, и чувствуют его границы. Однако если актёр перевоплощается в своего персонажа, то аутист персонажем по‑настоящему становится, живёт им, верит в это. И надо сказать, что дети были счастливы участвовать в постановках Морено, а единственными недовольными были родители: их не устраивало, что дети начинают общаться с ними по‑другому, в соответствии с выдуманной реальностью. В итоге Морено обвинили в педофилии, эксперименты с детьми на этом закончились, зато он пошёл работать в настоящий театр.

Там он заявил, что в театре зритель — вообще‑то дело десятое, удовольствие от представлений должны получать в первую очередь сами актёры. Пример тому — известная история с актрисой, которую Морено в своих сочинениях называл Барбарой. В реальной жизни она была фурией, бестией и мерзавкой, а на сцене играла милых и добрых девушек. Но как только Морено стал давать ей роли отрицательных персонажей, она — и это очень важный момент — начала получать удовольствие от того, что делала. Изображая добрых героинь, она не чувствовала удовлетворения, зная, что на самом деле не такая. А когда Морено предложил ей драться и браниться в театре, она полностью изменила своё поведение вне его стен и в домашней обстановке превратилась в тишайшего ангела.

Тут речь уже про психодраму — ещё одно изобретение Морено, создание которого предшествовало его отъезду в Америку. 1 апреля 1921 года, в День дураков, Морено объявляет, что Австрия — свободная страна и что здесь могут проходить выборы. Он пытается вовлечь публику в разыгрывание представления на эту тему. И пусть оно с треском провалилось, поскольку зрители не были готовы к такому радикальному ходу, но этот день вошёл в историю как день рождения психодрамы. Эксперимент был абсолютно уникален: согласитесь, даже сейчас сложно вообразить что‑то подобное. Представьте, нам объявляют, что у нас всё ещё перестройка, и мы делаем что хотим. Объективная реальность не меняется, но мы начинаем ощущать себя так, будто нами правит не Путин, а Горбачёв. Морено верил, что, изменив сознание, можно изменить и реальность. Дальше он продолжил эти эксперименты в Штатах, и там они были более удачными, поскольку там ему удавалось заставить людей не только поверить в другую реальность, но и изменить своё поведение. То есть он уже не просто действовал силой убеждения, но менял социальную рамку. Это как если сказать, что никаких шенгенских виз не существует, мы можем ехать куда хотим, заставить нас в это по‑настоящему поверить и посмотреть, как мы себя будем вести, когда столкнёмся с пограничным контролем. Когда мы думаем, что виз нет, а пограничник знает, что они есть. Если утрировать, то психодрама вообще и социодрама в частности — про это. Мне кажется, это самая неотыгранная и самая плодотворная история во всём творчестве Морено. Если всерьёз сейчас заняться социодрамой, можно делать супервещи.

Представьте, нам объявляют, что у нас всё ещё перестройка, и мы делаем что хотим. Объективная реальность не меняется, но мы начинаем ощущать себя так, будто нами правит не Путин, а Горбачёв. И Морено верил, что, изменив сознание, можно изменить и реальность

Мы действительно можем рассуждать о Морено как о венском феномене, человеке, который сделал себя в Вене. Якоб Леви закончил медицинский факультет Венского университета, так что формально он был врачом, но при этом говорил о себе как о боге, возможно, и правда обладая какими‑то парапсихологическими способностями. Поле его, безусловно, шире, чем просто медицина, психология, социология или театр. С другой стороны, Морено был человеком мира, сознательно противопоставлявшим себя тому, что в 10‑е и 20‑е годы происходило в Вене. Неслучайно он уехал в Штаты в 1925 году, ещё до гонений и не по причине своего еврейского происхождения, а просто потому, что в Вене ему больше было нечего делать. Морено оставил Вену Фрейду и социалистам, которые тогда пришли к власти. В общем, мне хорошо понятна связь между венскими акционистами, Климтом, Шиле и модернизмом в самом широком смысле слова, однако Морено для меня абсолютно другая фигура. Морено, думаю, подозревал, что человек не очень хорош сам по себе, но считал, что ему нужно помочь тянуться вверх, к Богу. А венские акционисты, по‑моему, тянули человека вниз, грубо говоря, сообщая миру, что выброситься из окна — это нормально.

Конечно, будучи медиком, Морено не может отрицать тело, но поскольку он был идеалистом и мистиком, то проявлениями телесности интересовался, скорее, в общем контексте, фиксируя только то, что меняется в поведении человека. Всю свою жизнь Морено занимался изучением поведения — это был его основной предмет. И в этом смысле они как раз с перформансом пересекаются, потому что тот же Отто Мюль тоже занимался изучением поведения, правда, в гораздо более радикальных формах. При этом мне кажется, что Фрейду теоретически могло бы понравиться то, что делали венские акционисты, а вот Морено это вряд ли бы пришлось по душе, потому что в их действиях было очень мало игры и очень много серьёзности.

Так ведь все телесные практики — не обязательно театральные, но и, например, танцевально-двигательная терапия, — используют элементы психодрамы. В этом смысле влияние Морено куда более велико, чем мы готовы это признать. То, что он придумал, используют почти все, не называя первоисточника, — аутентичное движение, социометрия, даже Стэнфордский тюремный эксперимент. Морено всегда помещал человека в заданную им ситуацию, а сделать это вне тела невозможно, в этом смысле он, конечно, использует тело, но иначе. Моя личная претензия к модернистам — это рассогласованность у них тела и души, которые существуют как бы по отдельности. По-моему, и Шиле, и венские акционисты слишком фиксируются на телесном. А вот для Морено важен баланс, гармония, соответствие внешнего и внутреннего — в этом смысле он, скорее, человек Возрождения.

По-разному. Аксиодрама действительно умерла, социометрия осталась только как метод исследования, театр спонтанности в том виде, в котором его придумал Морено, сегодня невозможен, поскольку мы уже не настолько наивны, чтобы верить, что дети абсолютно свободны и невинны, — нет, они такие же социальные существа, как и взрослые. Но в современном театре последователей Морено много. Идеальными, на мой взгляд, стали плейбекеры, которые работают со спонтанными человеческими реакциями. Плейбек-театр — это американское направление, которое в 1975 году начали развивать Джонатан Фокс и Джо Салас, и это Морено в чистом виде. Фокс преподавал театроведение в Гарварде, был драматургом и актёром. Он придумал вот такую штуку: зритель рассказывает о себе, и группа из четырёх человек, не сговариваясь, не говоря друг другу ни слова, мгновенно разыгрывает перед ним его историю. Фактически это и есть психодрама, но только в плейбек-театре присутствует публика, а в случае реальной терапии собирается узкая группа людей, где все подписывают соглашение о неразглашении. Когда ты видишь свою историю, разыгранную другими, — это производит сильнейшее впечатление. Я несколько раз наблюдала, как у людей случается самый настоящий катарсис, слёзы, смех, нервические реакции. Некоторые начинают отрицать увиденное, а другие понимают, над чем им работать. Плейбек — это психодрама, возведённая в абсолют. Сейчас он чрезвычайно популярен и как тренинг для актёров, и как ступенька для похода к психотерапевту, но в первую очередь — это самостоятельная театральная форма. В Москве теперь много плейбека, в том числе очень хорошего; в Европе это суперпопулярная форма работы с непрофессионалами.

Морено, думаю, подозревал, что человек не очень хорош сам по себе, но считал, что ему нужно помочь тянуться вверх, к Богу. А венские акционисты, по‑моему, тянули человека вниз, грубо говоря, сообщая миру, что выброситься из окна — это нормально

С этим я согласна. Шиле, конечно, тоже провокатор, и у них с Морено, мне кажется, есть что‑то общее. Неслучайно их становление пришлось на одно время, они почти ровесники, погодки, у них общие травмы. Однако Морено повезло прожить гораздо более долгую жизнь — возможно, потому, что в нём было гораздо меньше агрессии. Да, он выступал с позиции Бога, но никогда не с позиции человека, который заранее знает, какой ответ хочет получить. Даже его эпатажное поведение, эксцентрика — эта та честность, которая провоцирует других людей на честность и спонтанность. Обычно человеку нужно, чтобы кто‑то вёл его за собой, и Морено умел быть поводырём, вытаскивать из людей какие‑то вещи, о которых они даже и не подозревали. Если же говорить о сходстве с каким‑то художником, то мне кажется, что Морено, скорее, чем с Шиле, в чём‑то схож с Йозефом Бойсом. Для них обоих очень важно, что каждый человек — творец. Морено гораздо мягче всей этой венской акционистской компании и к тому же никогда не программировал результаты своей работы. А венцы и, например, Марина Абрамович, которая, с моей точки зрения, является их прямой последовательницей, всегда чётко знают, какой реакции ждут от зрителя, в том числе телесной. Морено даёт человеку гораздо больше свободы, от его прямого взгляда, в конце концов, можно спрятаться или убежать. По-моему, психодрама — один из самых мягких способов психотерапии. А венский акционизм — одна из самых жёстких перформативных практик в истории. Буду честна, я боюсь венских акционистов — они вытаскивают из меня такие вещи, которые я вытаскивать не хочу. Шиле — пусть в меньшей степени, но тоже жесток. Когда я просматриваю слишком много его эротических набросков подряд, у меня начинает ехать крыша, и мне это не нравится. Морено же разрешает человеку быть непривлекательным, быть тупой скотиной, проституткой.

Сначала они мстили искусству, а потом начали мстить телу за то, что оно не может сопротивляться. Это же вечный вопрос: почему так много людей, переживших Холокост, покончили с собой в 50‑е? Мне кажется, это связано с тем, что все ресурсы организма были направлены на то, чтобы сохранить тело, выжить любой ценой, а всё остальное (грубо говоря, душа) при этом умирало. Однако Морено‑то искренне верил, что, поменяв поведение, мы поменяем жизнь. Придуманный им метод, по большому счёту, заключается в том, что пациент должен рассказать свою жизнь так, как он хотел бы, чтобы она сложилась. Например, я всегда была уверена, что живу именно той жизнью, о которой мечтала, но только столкнувшись с психодрамой, задумалась, что вообще‑то хотела бы «рассказывать» свою личную историю иначе. Обратившись к психодраматистам, ты очень медленно, очень трудно меняешь своё поведение и можешь понять, что тебе уже не нужно, а что, наоборот, ещё не отыграно.

Буду честна, я боюсь венских акционистов — они вытаскивают из меня такие вещи, которые я вытаскивать не хочу. Шиле — пусть в меньшей степени, но тоже жесток. Когда я просматриваю слишком много его эротических набросков подряд, у меня начинает ехать крыша, и мне это не нравится

И соглашусь, и не соглашусь. По-моему, Шиле и Морено — оба дети Первой мировой, они были крайне ею травмированы, и венский модернизм как раз и закончился потому, что не смог пережить травму этой войны. Австрия не справилась со своим прошлым, поскольку не желала его признать, сказать: «мы виноваты, мы причастны, мы замараны». Это началось в Первую мировую и повторилось после Второй, а в 60‑е у ребят уже крыша от этого ехала, поскольку невозможно не признавать очевидные вещи, — та же ситуация, что до сих пор существует в России. Именно поэтому важно, что в то время как Германия признала свои преступления, Австрия ни позицию жертвы, ни позицию агрессора не отрефлексировала.

Замечательная идея, между прочим.

Дело, мне кажется, в отсутствии внутренней свободы, в чувстве вины, хуже которого ничего нет, и в чувстве стыда, с которыми работали венские акционисты. Морено тоже работал с этим в Вене, но в 20‑е. Правда, потом уехал в Америку, где пытался делать театр, но что‑то у него не получилось, и он ушёл в чистую психологию, в терапию и практику.

Театр очень замкнут и ни в коем случае не хочет терять разделение на актёров и зрителей. Когда говорят, что переменам сопротивляются зрители, — это лукавство. Нет, это театральные люди не хотят отказываться от роли демиургов

Конечно, по сути он был человеком театра, но парадокс в том и состоит, что сегодня для театра его не существует. Спроси о Морено почти любого человека, который практикует методы психодрамы в театре, — он даже не будет знать эту фамилию. Правда, например, Томи Янежич, который поставил в питерском БДТ спектакль «Человек» по книге Виктора Франкла, знает, откуда ноги растут, и считается специалистом по Морено у себя в Словении. Разочарование Морено в театре, как мне кажется, связано с консерватизмом этого вида искусства, с тем, что при всей своей внешней открытости театр очень замкнут и ни в коем случае не хочет терять разделение на актёров и зрителей. Театральным художникам, продюсерам, режиссёрам, актёрам сложно отказаться от этой системы. Когда говорят, что переменам сопротивляются зрители, — это лукавство. Нет, это театральные люди не хотят отказываться от сильной позиции, от роли демиургов. Зато венские акционисты — они целиком про зрителя, они без него не могут существовать.

Хороший вопрос… Думаю, для Морено возможен только активный зритель. Взять, к примеру, плейбек, который, безусловно, наследует идеям Морено. Я не раз была на подобных представлениях, и если ты не участвуешь в них, не рассказываешь свою собственную историю, то КПД гораздо ниже. Важно, чтобы зритель хотя бы отчасти поменялся местами с актёром.

Это правда соучастие, но пассивное, а Морено никому не даст уйти, не высказавшись. И придуманные им формы были, конечно, слишком радикальны для театра его времени. Мы до сих пор не можем разрушить стену между сценой и зрителями, а Морено ещё в 20‑х постановил, что её не существует, что все могут и должны меняться местами, что есть только активное смотрение.

А разве не любое общество таково?

А дальше ты из столицы богатейшей империи мира оказываешься маленьким городком на задворках Европы и на краю гуманитарной катастрофы… Конечно, ощущение распада, fin-de-siècle и до того было очень сильным. Этого не было ни в Лондоне, ни в Париже. И потом в 50‑е и 60‑е ты опять оказываешься пред лицом благостной картинки, за которой не видно общей катастрофы. Поэтому для меня загадка, был ли Морено здоровым человеком, который поэтому и сбежал, или он тоже был больным. Я так и не знаю ответа на вопрос: почему он уехал в Америку и почему никогда не возвращался. Окончательно он порвал с венской культурой или нет?