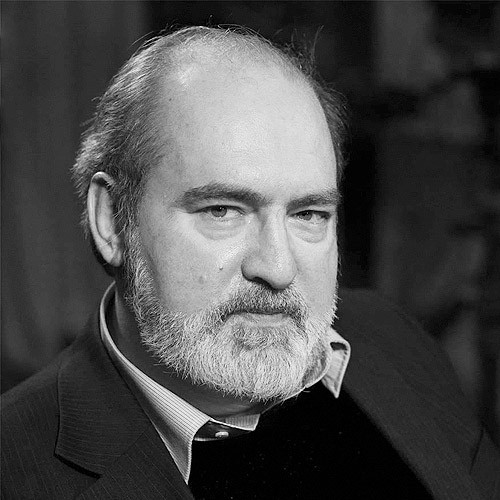

Алексей Лидов: «Византийский храм устроен как мультимедийная инсталляция»

В своём интервью академик Российской академии художеств Алексей Михайлович Лидов затрагивает практически все острые вопросы присутствия Византии в современном мире: как сегодняшние художники неосознанно пытаются воспроизвести световые эффекты византийских храмов, как «Святая Русь» стала творческим проектом царя Алексея Михайловича и его друга патриарха Никона, как Византия была заново придумана французскими просветителями и почему её история не входит в джентльменский набор знаний современного человека

Дело в том, что европейская наука Нового времени потеряла целую сферу творчества, которая ничуть не менее важна, чем творчество литературное, музыкальное или изобразительное. Например, мы знаем, что ребёнок начинает рисовать стихийно. Дальше, если у него это получается хорошо, он поступает в художественную школу, затем получает высшее образование — то есть сложилась традиция, которая делает изобразительное искусство легитимной частью культуры. Однако в отношении сакральных пространств подобной традиции не существует. Хотя в том же возрасте, что и рисовать, ребёнок начинает создавать сакральные пространства как базовую форму коммуникации с другой реальностью. И впоследствии, даже если мы убеждённые атеисты, расставляя фотографии умерших родственников или другие артефакты, актуализирующие нашу память о другой реальности, мы занимаемся сакрализацией бытовой среды. В большинстве случаев неосознанно, однако это один из основополагающих принципов духовной жизни человека. Историки знают, что во всех религиозных традициях сакральная среда, которая создаётся людьми для общения с Богом, — это то главное, вокруг чего собирается мир остальных медиа: и архитектура, и музыка, и запахи. Её общая задача — формировать пространство общения с высшим миром. Эта среда существует как базовая форма духовной жизни человека. Однако позитивистская наука не считала достойным предметом исследования то, что мы не можем потрогать. «Пространство» — и само по себе проблемный сюжет, а уж «сакральное» — тем более находится будто бы за пределами научного знания. Поэтому и понадобилась отдельная дисциплина — иеротопия, которая призвана актуализировать и память об этой традиции, и этот вид творчества как часть современного искусства. Кстати, на мой взгляд, в современном искусстве создание сакральных пространств — одна из самых интересных и перспективных его форм. Но и обращаясь к исторической практике, мы должны признать, что искусство не сводится только лишь к изготовлению материальных предметов. Это кажется очевидным, но, задумавшись, мы убедимся, что история искусства сводится к изучению артефактов и мастеров, которые над ними трудились. Хотя все эти предметы в рамках любой религиозной традиции создавались именно как часть сакрального пространства. К тому же мы упускаем из виду важнейшую фигуру художника, который создаёт концепцию такого пространства.

Мы живём в эпоху, когда виртуальная реальность заново актуализирует интерес к пространству. Методологию искусствоведения конца XIX века так или иначе определила техника фотографии — то есть техника плоской картинки, а в то время ещё и преимущественно чёрно-белой. Работа всех великих искусствоведов того периода сводилась к тому, что они сопоставляли чёрно-белые картинки. Мне, например, рассказывали, что долгое время зал Ганимеда в римской Библиотеке Герциана был поделен мелом пополам, и в одной половине работал крупнейший знаток христианской и византийской архитектуры Ричард Краутхаймер, а в другой — знаток барокко Рудольф Виттковер. Пол был покрыт чёрно-белыми фотографиями: с одной стороны Краутхаймер ходил над снимками раннехристианской архитектуры Рима, а с другой — Виттковер над фотографиями барочных храмов. Это очень яркий пример технологии, которая определяет сознание. Это парадигма плоской картинки в действии: для того чтобы начать анализировать явление, его нужно было сначала сфотографировать. Только тогда начинала работать методология, которой обучали на факультетах искусствоведения в течение многих десятилетий. Меня, например, совсем не учили работать с пространством. Современному же ребёнку, играющему с гаджетами, плоская картинка скучна. Ему нужно пространство, пусть и виртуальное.

Сам я начинал более традиционно — с изучения роли чудотворной иконы и реликвии в истории византийской культуры. Мы были первооткрывателями этой темы в рамках изучения восточного христианства. Главный урок, который я усвоил из этой работы, состоял в том, что основное назначение чудотворной иконы заключается в формировании пространственной среды вокруг себя. А эту среду никто не изучает! Анализируют доски, серебряные ларцы, но никак не сакральное пространство, порождаемое иконой. То есть я открыл для себя предмет исследования, у которого пока не было научного аппарата.

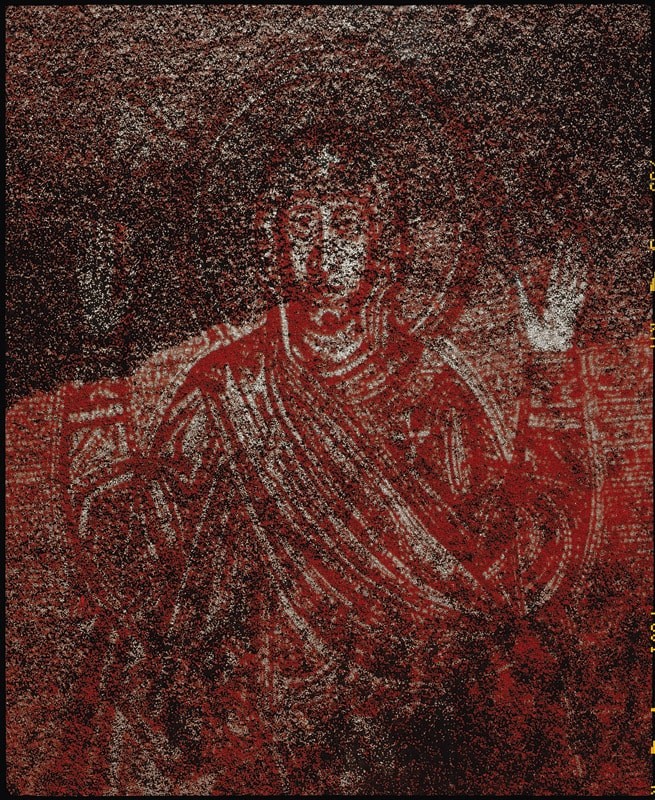

Со временем я вывел понятие «пространственная икона» — это важнейшая форма иеротопического творчества, она реализует себя в пространстве и не сводится к предмету. У него есть главное свойство иконы — быть образом-посредником, то есть образом, который соединяет земной и небесный миры. Многие до сих пор не осознают, что икона — это не раздел религиозного искусства и не подраздел религиозной картины. Религиозная картина иллюстрирует и наставляет, воплощает те или иные идеологемы. Икона — совершенно другой тип образа, её ключевая функция — медиативная. Для византийских памятников это различие принципиально: образ не раскрывается внутри картинной плоскости, он выходит в пространство предстоящего и реализуется между ним и стеной. Это совсем иной тип коммуникации.

Самый простой пример такой коммуникации — православный храм, он весь должен быть осмыслен как пространственная икона. Часто его воспринимают как программный набор картинок, иллюстрирующих библейские сюжеты. Да, поздневизантийская традиция, как и большая часть западной, сводилась к простому пересказу и иллюстрации. Идея прагматичной заземлённости, привязки изображения к тексту доминировала. Однако в классической византийской традиции иллюстративности не было, любой образ включал множество текстов, а каждый храм являл собой образ Небесного Иерусалима, хотя сам Небесный Иерусалим при этом нигде не был изображён.

Многие службы того времени совершались ночью, и в темноте оконные откосы отражали свет таким образом, что казалось, будто в куполе висит светящееся облако. Колеблющийся свет луны и звёзд менял его очертания, оно воспринималось как живое

Когда говорят о храме, обычно имеют в виду только архитектуру, и иногда ещё декорацию. Проблематика света долгое время оставалась неразработанной. Учёные знали, что в Софии Константинопольской интересный свет, но вот то, что свет там — самое главное выразительное средство, не осознавали. Ни архитектурный объём, ни фигуративные изображения, которых там до IX века просто не было, а свет, которым и создавался образ Божий. Неслучайно император Юстиниан, не только заказчик, но и создатель этого пространства, приглашает для реализации своего замысла двух выдающихся инженеров-оптиков и математиков — Анфимия из Тралл и Исидора из Милета, — которые и разработали для него удивительную технологическую концепцию репрезентации этого света. Они придумали очень низкий купол и выложили откосы сорока его окон золотой и серебряной мозаикой таким образом, что они работали как отражатели. Многие службы того времени совершались ночью, так называемые всенощные, и в темноте оконные откосы отражали свет таким образом, что казалось, будто в куполе висит светящееся облако. Оно находилось в постоянном движении. Колеблющийся свет луны и звёзд менял его очертания, оно воспринималось как живое. Образ облака и был иконой, он сопрягался с изначальной библейской концепцией представления Бога в виде светящегося облака. Таким способом исполнялась вторая заповедь «Не сотвори себе кумира и никакого изображения». Формировался образ, который не является изображением. Днём люди могли видеть висящие под куполом сто пятьдесят паникадил (это особые плоские люстры); они вращались, то есть создавался ещё и образ вращающегося света. Бесконечные сочетания естественного и искусственного света, рефлексы золотых мозаик, мраморной инкрустации, серебряной литургической утвари, алтарной преграды и амвона производили на посетителей колоссальное впечатление.

Давайте представим, что увидели послы князя Владимира в Софии Константинопольской, когда происходил выбор веры для Руси? Летопись сообщает нам, что они были потрясены: мы не знали, говорили они, на небе мы или на земле, и нигде не видели красоты такой. До того они побывали в Риме и могли видеть там роскошные протороманские базилики. Однако потрясла их именно византийская пространственная икона, где доминирующим художественным средством был свет, но не только он.

Ещё, например, была среда запахов, которая организовывала движение прихожан по храму, и это тоже древнейшая традиция, до последнего времени не имевшая своих исследователей. Это было важное средство коммуникации, развившееся до изощрённейших форм в Ветхозаветном храме, с одной стороны, и в римских императорских ритуалах — с другой. Всё это было унаследовано Византией. Движение в храмовом пространстве осуществлялось в зависимости от интенсивности и разнообразия каждений — как и в ритуальном пространстве императорского Рима. Каждый запах соответствовал своему уровню сакральности, и вместе они, как и свет, составляли определённую драматургию. То, что мы сейчас видим во время православных богослужений, — это далёкое отражение вот этой практики. Она стала на несколько порядков более простой и менее осознанной, но отголоски прочувствовать можно. Некоторые части современного богослужения можно прочитать по законам произведений актуального искусства. Например, в начале утренней литургии свет солнца, встающего на востоке, попадает в храм через алтарное окно. В это время уже совершаются каждения, дым клубится и на него падает свет, так что мы видим, как облако света выходит из алтаря к верующим. Это действо завораживает, воспринимается как откровение, соответствуя древнееврейским представлениям о Боге как светящемся облаке, но эта же практика соединяет нас и с перформативными образами Софии Константинопольской. Впрочем, насколько мне известно, никто из нынешних священнослужителей об этом не задумывается.

Чтобы воссоздать образ Небесного Иерусалима, использовались и архитектура, и изображения, и световая драматургия, и обрядовая часть, и среда запахов. Поэтому медийное сходство между древними византийскими памятниками и нынешним искусством поразительно

На уровне медиа это действительно очень похоже. Поначалу, когда я говорил коллегам, что византийский храм устроен по типу мультимедийной инсталляции, это вызывало оторопь и возмущение. Однако принципы медиа именно таковы. Если их не учитывать, храм будет восприниматься как музей, и вести себя там человек станет соответственно: разглядывать картинки на стенах, искать знакомые сюжеты. Однако первоначальный замысел поведения посетителя храма совершенно иной. Вошедший должен ощутить себя внутри Небесного Иерусалима, в пространстве не вполне земном и не вполне небесном, в пространстве-посреднике. Храм существует именно ради этого. И чтобы воссоздать образ Небесного Иерусалима, использовались все средства коммуникации: и архитектура, и изображения, и световая драматургия, и обрядовая часть, и среда запахов. Поэтому медийное сходство между древними византийскими памятниками и современным искусством поразительно, хотя они совершенно не связаны исторически или символически. Когда я рассказываю об этом современным художникам, они бывают удивлены тем, что неосознанно пытаются повторить уже созданное тысячу лет назад. С другой стороны, глупо было бы сравнивать современное искусство с Софией Константинопольской с точки зрения качества: почти всё, что создано в мире, проиграло бы ей на всех уровнях. Не считайте меня слепым фанатиком Византии, но это объективно так: в ней был такой уровень богатства, глубины, интеллектуальных и духовных возможностей, что рядом поставить нечего. Даже современные путешественники в Стамбуле, заходя в ободранную и униженную Софию, получают колоссальное впечатление. И при всём этом мне очень нравится капелла Ротко — один из главных шедевров ХХ века.

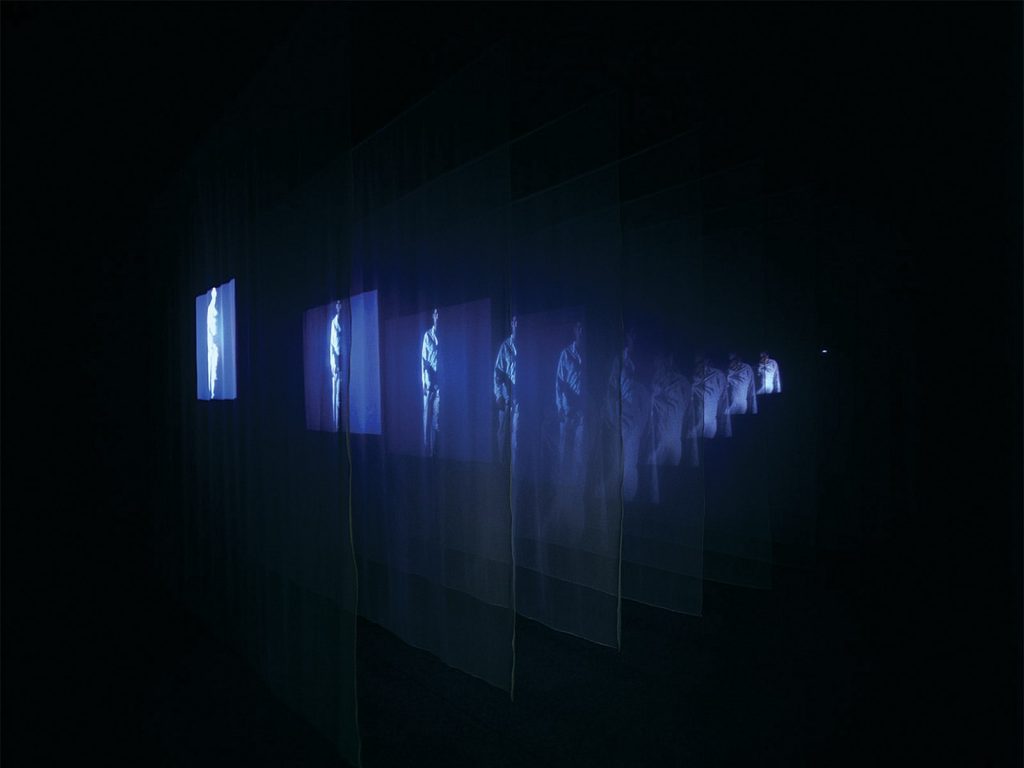

Из эффектов глубоко византийских по сути можно ещё вспомнить работы Билла Виолы. Я с ним много общался и говорил в том числе про иеротопию, он был рад узнать об этой теории, поскольку стремится к очень похожим целям: пространственным образам, которые не сводимы к плоской картинке. И как раз из‑за своей приверженности идее сакрального он бывает страшно неудобен некоторым современным кураторам. Хотя он происходит из католической традиции, значительную часть своей жизни Виола прожил в Японии; он был под большим впечатлением от дзен-буддизма и не настаивает на сугубо христианском прочтении своих сюжетов.

В общем, для современного искусства эти пространственные поиски Византии оказываются гораздо более актуальными, чем станковая живопись поствозрожденченской эпохи. Однако большинство художников ничего об этом не знают — они ищут в том же направлении, но вслепую. И ещё одна проблема состоит в том, что хотя направление мультимедийных поисков совпадает, духовного содержания там уже нет.

Знаете, вы это правильно вспомнили. Когда я читал записи аббата Сугерия, создателя первого готического собора в Сен-Дени, меня поразило, что, оказывается, он был выдающимся мастером иеротопии. Он создал новую концепцию сакрального пространства, где присутствовало ощущение неба на земле. И знаете, что он упоминает как образец и источник вдохновения? Софию Константинопольскую! Для меня это в своё время стало откровением. Он писал: «Я спрашивал людей, которые видели храм Гроба Господня и Софию Константинопольскую, и они подтверждали, что-то, что я сделал, — похоже». Замечательно, что при полном внешнем несходстве там в самом деле есть сходство на уровне иеротопической концепции. Из этой световой среды, которую Сугерий придумал, потом вышла вся готика. Поразительно, но об этом сейчас никто не вспоминает.

Они возникают как некое видение в пространстве и принципиально отличаются от плоской картинки. Они могут иллюстрировать конкретный текст, но при этом полны ассоциаций из самых разных текстов. Византийцам казалось, что свести образ Небесного Иерусалима к иллюстрации Апокалипсиса — это его профанировать и обеднить. Они очень боялись простых и очевидных смыслов, иллюстраций. Ещё один мой термин, важный и для современного искусства, — «образ-парадигма», то есть образ, который принципиально не сводится к иллюстрации. Он визуален и тем не менее не иллюстративен. Небесный Иерусалим, который воплощается всем храмовым пространством, но нигде не изображён, как раз и есть такой образ. Образы-парадигмы можно найти и в текстах. Часто византийскую литературу упрекают в примитивности по сравнению с западной: дескать, она уступает литературе Нового времени. Во многом это связано с тем, что мы просто не умеем её читать. Мы не владеем этим типом коммуникации. Мы его утратили. И потому смысл искусствоведческой науки сейчас и сводится, грубо говоря, к тому, чтобы найти текст, объясняющий ту или иную картинку.

Не возьмусь говорить о физиологии зрения, но то, что они видели мир принципиально иначе, для меня совершенно очевидно. Прямая перспектива — рабочий инструмент группы художников, живших в ренессансной Италии. Они придумали для себя, если хотите, такую игрушку — новый инструмент, чтобы рассказывать о мире. А потом уже это стало реальным способом восприятия: все стали видеть мир при помощи прямой перспективы. И образованный человек, знающий, что по мере удаления предмет уменьшается в размерах, подходил к иконе и понимал, что она построена совсем не так, как фреска Паоло Уччелло. Неправильно, как ему казалось, построена. В какой‑то момент целый ряд очень умных и тонких людей, как, например, отец Павел Флоренский, осознали, что прямая перспектива как способ видения мира была навязана западноевропейской цивилизацией. Пытаясь объяснить, что это неправильно и неприложимо к древней иконе, они придумали теорию обратной перспективы. В своё время эта тематика была очень модной. Однако, на мой взгляд, никакой обратной перспективы никогда не существовало, византийцы просто видели иначе. И сейчас пришло время в этом разобраться, обогатив не только историю искусства, но и современную художественную практику.

В XVI веке произошла реформа иконописания, столь же радикальная, сколь и не осознанная современниками и самими художниками. Иконописцы считали, что следуют истинно византийским путём создания священных образов, в то время как византийский подход кардинально изменили. У меня часто спрашивают, почему в залах Третьяковской галереи доходишь до XVI века и попадаешь в другой мир? Что произошло? Дело в том, что с падением Константинополя был утрачен главный художественный центр, и спасти его художественное наследие решили путём унификации всей системы изображений. Так появился «иконописный подлинник», то есть набор прорисей и схем, которые даются художнику, чтобы по этим лекалам он создавал свою работу. Казалось бы, это нечто прикладное. Однако это прикладное меняет сам принцип византийского иконотворчества. Никогда в Константинополе икона не могла быть раскрашенной схемой, об этом невозможно даже помыслить. У нас есть, например, письмо Епифания Премудрого о том, как Феофан Грек работал в Кремле в начале XV века. Он не просто не пользовался никаким иконописным подлинником, он создавал радикально новые образы Троицкого придела церкви Спаса-на-Ильине в Новгороде и вообще никуда не смотрел, все образцы были у него в голове. Идея, что икону можно не сотворить, а взять из одобренной церковью книжки, разрушает базовый принцип и превращает икону в плоскую картинку. Уходит её пространственная составляющая. Это легко заметить, когда мы смотрим на попытки имитации стиля. Очевидно, что ни один современный живописец не способен создать что‑либо, что можно было бы поставить рядом с иконами Звенигородского чина, приписываемыми Андрею Рублёву. А вот имитировать манеру Дионисия — уже возможно. Манеру

Да, не знал. Пётр видел в них ещё и вредную идеологическую составляющую. Например, знаменитое «Шествие на осляти» в Вербное воскресенье состояло в том, что патриарх сидел на кобыле, которую вёл под уздцы русский царь, чем подчёркивалось духовное превосходство патриарха, воплощающего иконический образ Спасителя. Петра эта идея, по‑видимому, раздражала. Он все эти иконические обряды ликвидировал. В это же время кардинально изменился облик православных храмов. До XVII века они были увешаны огромным количеством тканей, и по стенам, и в иконостасе. Церкви напоминали ветхозаветную скинию — тканый шатёр. Ткани составляли часть перформативного действа, поскольку постоянно менялись в зависимости от дней литургического года. А вот в эпоху Петра ткани убрали из соборов, и остались голые стены с иллюстрирующими картинами, которые видим мы сейчас.

Мало кто понимает, что раньше изображения на почитаемых иконах были практически недоступны взору. Были скрыты не просто за окладами, но за целой системой украшений, в которую входили и самые разные ткани, и надыконные, и подыконные пелены. На иконе Владимирской Богоматери была видна лишь маленькая часть лика, и на момент её изъятия из Успенского собора Кремля этот участок был под пятью более поздними записями разных веков. До раскрытия этих записей великого лика не созерцал никто. Однако в своём ковчеге, покрытая окладом и пеленами, пребывала настоящая святыня. В этом была своя иеротопическая идея: икона реализовывала себя как пространственный образ. Формы поклонения незримому образу восходят к великому прототипу, когда иудеи сначала в скинии, а затем в храме Соломона поклонялись Ковчегу Завета, не видя его и не надеясь в своей жизни увидеть. Он пребывал в Святая святых на престоле Господа. К нему мог подойти первосвященник и, не глядя, окропить кровью жертвенного агнца. Однако все знали, что Ковчег находится там, и это очень важно. В Византии была своя традиция невидимых икон, которые вообще никогда не открывались, например древняя икона Богоматери Киккской на Кипре или икона Богоматери Сайданайской в Сирии — самая почитаемая православная икона на Ближнем Востоке. Их изображений сколько угодно, на покровах можно увидеть копии, но не саму икону. Я был и в Киккском монастыре на Кипре, и перед Богоматерью Сайданайской в её монастыре, и должен сказать, что это совершенно особое мистическое ощущение. Весь комплекс духовно-художественных переживаний активируется. На Кипре в окладе сделано маленькое окошечко, через которое православный паломник по особому благословению может приложиться к иконе и почувствовать губами её поверхность. Остальное скрыто окладом и покровами, хранящимися с XIII века (они сейчас в монастырском музее). Мы привыкли к возможности прийти, сфотографировать и тем самым превратить пространственный образ в плоскую картинку. Но когда ты не можешь увидеть святыню, хотя знаешь, что она тут, и можешь к ней приобщиться, обретаешь по‑настоящему мощное духовное переживание.

Икона представляла собой проекцию образа на небесах, но одновременно и деревянную доску, с которой можно было сделать всё что угодно: соскрести краску, сжечь, порубить как любой материальный предмет

Икона представляла собой проекцию образа на небесах, но одновременно и деревянную доску, с которой можно было сделать всё что угодно: соскрести краску, сжечь, порубить как любой материальный предмет. И всё‑таки она составляет единое пространство с образом на небесах. Для нашего сознания эта идея парадоксальна: мы привыкли разделять материальное и духовное. А для византийца очень важна эта максимальная конкретность и максимальная же идеальность. Так что рациональное осуждение этих, как считается, суеверных практик вроде целования икон, соскребания с них краски и отрубания кусочков, ошибочно. Все формы тактильного общения со святыней — часть глобальной концепции, которую мы уже не понимаем.

Проекция небесного образа может быть не только деревянной доской, пространственная икона может быть огромной. Например, Новый Иерусалим под Москвой занимает пятьдесят квадратных километров, и это тоже пространственная икона, которую увидел патриарх Никон. По его замыслу река Истра стала Иорданом, появились горы Фавор и Елеон, а сам монастырь был построен как точная копия храма Гроба Господня в Иерусалиме. Над всем этим «ленд-артом» работал хорошо известный нам художник. Пока Никон дружил с царём Алексеем Михайловичем, они эту пространственную икону строили на территории всей России, то есть создавали «Святую Русь» как конкретный проект. Художества соединялись в нём с большой политикой, поскольку рождалось избранное царство, где и произойдёт второе пришествие и чей народ первым войдёт в Царство Небесное. Для сознания людей того времени это была могучая национальная идея и ключевая идеологема, во имя которой многое возможно было совершить. Таким образом, художественный проект приобретал вселенский размах.

Да, религиозно-смысловая часть оказалась полностью подчинена политической. Воссоздание Византии в Крыму осуществлялось царицей в духе идей XVIII века. Своего внука Екатерина называет Константином потому, что назначает ему стать императором Византии под эгидой Российской империи. Старший её внук Александр, получивший имя в честь Александра Великого, призван править могучей Россией, под крылом которой младший брат возродит греческий мир. К сожалению, эта красивая рациональная концепция не реализовалась, но возник Крым со своими полисами. И там тоже существовала своя иеротопия, не только в проектах, но и в храмостроительстве, только она уже была иллюстративной и прикладной.

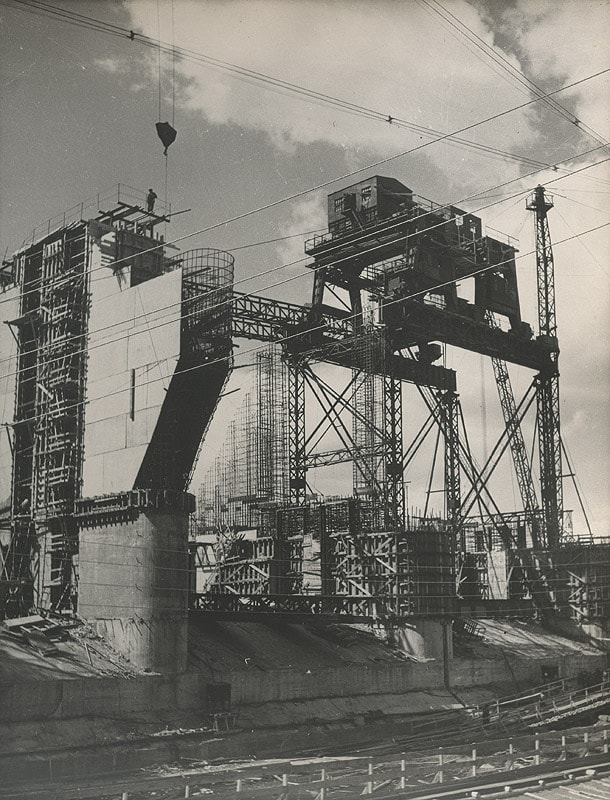

Средневековые путешественники в Константинополь захлёбывались слезами восторга, и было от чего: современный Стамбул — убогая деревня по сравнению с великолепием Царьграда

История очень простая. Сегодня в общественном сознании доминирует антивизантийский миф. Среднестатистический человек не знает про Византию ничего, эти сведения не входят даже в джентльменский набор интеллигента. Особенно показателен этот факт для России, которая вся из Византии выросла. Как же это произошло? Средневековые путешественники в Константинополь захлёбывались слезами восторга, и было от чего: современный Стамбул — убогая деревня по сравнению с великолепием Царьграда. Всё закончилось с Четвёртым крестовым походом. Разграбив христианскую столицу, Европа испытывала огромный комплекс вины. Сам Папа Римский назвал латинских рыцарей псами и отлучил от церкви. Однако в качестве попытки самооправдания возникло представление о Византии как о коварной и подлой стране, которую следовало покарать. В таком случае и военный поход был справедливым. Стихийная дискредитация Византии тянулась столетиями. Осознанное оформление этой концепции стало заслугой французских просветителей. Сама Византия мало их волновала, но знали они её очень хорошо. Греческая культура и язык были тогда в большой моде. Людовик XIII переводил на французский византийские трактаты. Ришелье, Мазарини и Кольбер собирали греческие рукописи, составившие потом важную часть коллекции Национальной библиотеки в Париже. Издавались труды византийских историков. В XVII веке Византию во Франции знали и любили, поэтому нельзя сказать, что просветители её оболгали от невежества. Их задача была другой: в условиях жестокой цензуры очень трудно было бороться с абсолютизмом и клерикализмом. Поэтому Византию выдумали заново как чучело для битья, чтобы на её примере бичевать современное им государство. Проект оказался невероятно успешным, в него поверили все. Надо понимать, что в те времена Вольтер и Монтескьё были абсолютными властителями дум, их читали во всей Европе. Российская императрица состояла с Вольтером в переписке, обсуждала с ним греческий проект, философ её идею одобрял и давал советы, как восстанавливать Византийскую империю. И параллельно в других сочинениях называл ту же империю «ужасной и безвкусной» (это Византию‑то!). Монтескьё сформулировал ещё жёстче: в Византии не было ничего, кроме тупого поклонения иконам. Так и возник миф о страшной восточной деспотии, воплощении вселенского зла. Слово «византийский» почти во всех европейских языках стало ругательным. Империя осталась странной, роскошной и чужеродной, а православные страны, выросшие на её наследии, как считается, полностью им развращены.

Ответом на антивизантийский миф стал миф о сусальной Византии, где всё было совершенно и которая стала образцом для русского самодержавия. И тут мы как историки должны сказать, что между византийскими императорами и русскими царями существует пропасть. В греческом мире император — защитник народа. Мы же привыкли представлять властителя как диктатора, который поставлен правящим классом, чтобы держать людей в подчинении. Византийский император воспринимал себя представителем бедняков перед правящими классами, это видно из указов и может быть подтверждено документально. В сознании русского народа эта мифологема тоже присутствовала, но только не в сознании правителей.

В замедленной съёмке разливающегося по столу молока мы видим образ, отсылающий нас к другой реальности, — и это фундаментальный принцип творчества Тарковского

Осталось «иконическое сознание». Мы унаследовали от Византии наше восприятие мира как иконы, то есть образа-посредника. Мой любимый поясняющий пример происходит из литературы XIX века. Давайте задумаемся, чем образ мира в трудах Достоевского и Толстого отличается от того, что мы видим в современных им произведениях литературы французской. Французы анатомируют то, что им дано, и кроме этой материальной данности для них ничего не существует. А вот для русских авторов предмет их описания не есть окончательная реальность. Пафос наших писателей состоит в том, что этот мир — лишь образ-посредник, а за ним есть другой. Они не стремятся его описать, но другой пласт реальности присутствует во всём, что они говорят. Эта традиция сохраняется и у Михаила Булгакова и, конечно, у Андрея Тарковского. Его фильмы пронизаны идеей иконического. В «Зеркале» нет ничего связанного со Средневековьем, но в замедленной съёмке разливающегося по столу молока мы видим образ, отсылающий нас к другой реальности, — и это фундаментальный принцип его творчества. На мой взгляд, самые яркие и талантливые произведения русской культуры внутренне связаны с византийским мировосприятием. Пусть ни Толстой, ни Достоевский о нём не думали, это наследие сохраняется на другом уровне, и именно оно создаёт загадочность и притягательность русской культуры для европейцев — то, что интересно в нас миру.

Современники создают не более чем стилизации. Можно сравнить Софию Константинопольскую, где сейчас не происходит богослужений, и построенный в неовизантийском стиле храм Христа Спасителя, причём я говорю не про современный муляж, а про первоначальную постройку архитектора Тона, замечательную профессиональную работу. Первый храм — образ Божий, а второй — образ всемогущей Власти, русской имперской идеи. С Византией именно так сегодня и получается. Есть разве что несколько иконописцев, которые не делают имитации и муляжи, а воссоздают духовный смысл. Среди них Ирина Зарон, лучшая, как мне кажется, сегодня. При этом самые талантливые мастера, по‑моему, даже опасаются работать с этой традицией, боятся, что у них получится «храм Христа Спасителя». И на уровне государственной идеологии использовать византийскую идею тоже не получается, по причине чудовищно низкого уровня знаний о ней. Для успешной политической пропаганды в массовом сознании должно быть хотя бы несколько клише, а их нет, только тотальное невежество. Власть, стремящаяся сейчас продвинуть сусальный миф, не сможет этого сделать, пока не будет изучения Византии хотя бы на самом примитивном уровне, хотя бы как индийской йоги или японской чайной церемонии.

Даже в XIX веке, когда уровень знаний был на порядок выше, когда власть при участии крупных мастеров, например Васнецова и Нестерова, потратила огромное количество денег, чтобы утвердить неовизантийский стиль, и когда было построено огромное количество храмов «под Византию», всё это кончилось сокрушительным провалом. Дух ушёл. Использовать столь лакомую Византию ни у кого не получается, но при этом она составляет огромную часть нашего сознания, нашего типа восприятия мира, который отличается от западного. Не надо переводить его на уровень примитивного разговора, что у них всё про деньги, а у нас — про духовное, это не так. Но принципиальные и часто неформулируемые отличия каждый из нас ощущает. Некоторые считают их пережитком царско-советской дикости, которую нужно искоренять, учась у цивилизованных народов, а между тем эта история гораздо древнее и сложнее. И мы до сих пор ни на шаг не ушли от этого ложного конфликта XIX века. Например, американский историк Арнольд Тойнби, анализируя корни холодной войны, обращался к нашим византийским корням, утверждая, что Византийская империя — это исторический враг Запада, и все проблемы начались с того, что Русь приняла христианство в его восточном изводе из Константинополя. И вот, — утверждал он, — мы на грани ядерной войны, потому что Россия пошла не за правильным Западом, а за двуличной Византией. Это звучит глуповато, но сидит в головах многих, даже образованных людей.

Мне кажется, что единственный способ преодолеть этот порочный круг — признать Византию особой ветвью европейской культуры. Наша, византийская ветвь, как и западная, тоже соединила античное наследие и христианские ценности, но иначе. Мы — «византийские европейцы», в этом определении важны оба слова. И с этой точки уже можно начинать диалог.